“智媒體”時代大學生的創意傳播能力研究*

重慶對外經貿學院 張琴

對于新聞傳播而言,新一輪的技術革命意味著內容生產和傳播效率進入了一個新時代,也意味著傳播技術與傳播方式的改變正開啟“智媒體”時代。所謂“智媒體”是指基于人工智能、移動互聯網、大數據、虛擬現實等新技術的生態系統重構新聞內容生產和傳播全流程的媒體。

當代大學生身處“智媒體”時代,他們不僅是傳統媒體的潛在受眾,是新媒體的主要受眾,更是新技術的核心受眾,特別是傳媒專業大學生。如果能將年輕人所擁有的創意傳播力量,通過多種形式和媒體技術的結合,利用有效傳播資源促成傳播受眾轉化為信息技術消費者和具有延續創意能力的再傳播者,那么在此過程中會共同創造出有影響力和積極的內容。

一、創意傳播能力研究現狀

新媒體技術帶來了信息傳播行業的機遇,通過融合與創新,促進信息傳播形式多元化發展。“智媒體”背景下,建設全媒體傳播體系成為學者研究的熱門課題。

隨著數字革命的發展,人們的傳播方式、生活方式、生產方式都產生了巨大變化,傳播理論也發生了變化。工業社會類型化的消費者和規模化的受眾變成了數字社會中的生活者,而創意傳播就顯得尤為重要。新的技術發展使人類活動發生深刻變革,媒體的生產和運營也隨之發生改變。各類智能技術正在重塑受眾使用媒體的習慣,不斷推動媒體技術、業務和服務等方面融合。同時,受智能技術和受眾演變的共同驅動,媒體融合是一個把握智能技術、把握受眾,讓科技、受眾與媒體創意進行融合的過程,“智媒體”不只使得受眾沉迷在虛擬的媒體世界里進行媒體消費與消遣,它還將根植于現實社會,形成實體經濟。[1]所謂創意傳播,首先要強調基于互聯網所構建的智能媒體空間,對置身于互聯網成長起來的當代大學生,作為信息傳播者,創意傳播能力將有助于傳播者提高信息獲取、處理、傳播等效率,使得信息進行有效傳播。因此,以高等院校為基石,開發大學生創意傳播潛能,為傳播內容及傳播形式注入新鮮血液,用創意的形式對信息進行有效傳播。同時,大學生創意傳播能力的提升也拓寬了高校媒體發展視野,高校媒體轉型為 “智媒體”中心提供了發展方向。

目前,創意傳播能力的國內外研究現狀有以下三個方面。第一,關于創意傳播的研究:新老媒體的融合、互聯網快速發展帶給一些學者研究靈感。國內學者大部分是從廣告、科技、對外傳播、文化、內容生產、營銷等角度進行研究,其中創意傳播角度眾多,但鮮有文獻從傳播能力角度做研究。第二,關于傳播能力的研究:傳播能力常常與傳播技巧混合在一起。McCroskey和Beatty認為傳播能力是屬于認知能力的,而技巧是能力的一部分。[2]之后,有學者認為傳播能力有四個基本要素分別為知識、技巧、適應性和恰當性。國內對于傳播能力的研究主要集中在人際傳播、國際傳播兩大方面。總體來看,在傳播能力的研究上,少有學者把傳播能力著眼于當代大學生。第三,關于大學生傳播能力研究:有國內學者認為傳播能力與大學生信息獲取能力有關。總體看來,目前針對大學生群體的創意傳播能力研究甚少,結合我國傳播現狀,對大學生傳播能力的研究相對薄弱。因此,本文將通過對傳媒專業大學生進行問卷調查,探析大學生創意傳播能力影響要素,以此提出大學生創意傳播能力培養策略,從而為“智媒體”時代培養大學生創意傳播能力提供參考。

二、大學生創意傳播能力的影響要素

對于自帶網絡基因的當代大學生,基于傳播理論框架下,從創意養成能力、專業傳播能力、技術傳播能力三方面分析大學生創意傳播能力的影響要素。

(一)創意養成能力是大學生創意傳播能力的前提

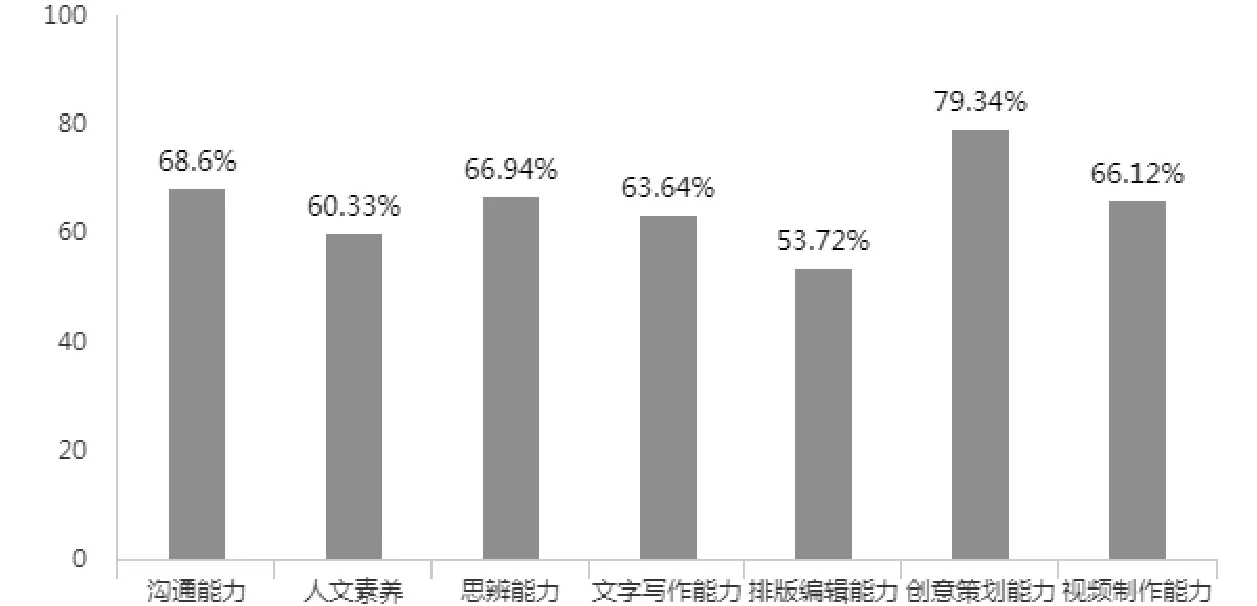

廣告人大衛·奧格威(David Ogilvy)曾說:“要想吸引消費者的注意力并促使他們購買你的商品,那需要一個大創意。除非你的廣告有這樣的大創意,否則,他們就如夜里行舟一般悄無聲息地經過。”[3]這種創意模式往往是瞄準受眾心理展開傳播攻勢,保持同一個傳播理念和相對整合的傳播形態。事實上,培養大學生的創意傳播能力前提就是創意養成。本文針對重慶地區傳媒類專業大學生關于職業素養問題進行問卷調查,實際發放網絡問卷150份,其中有效問卷121份。調查結果顯示,問及“從職業規劃發展來說,希望提升的能力”問題,79.34%的學生認為創意策劃能力是亟待提升的(如圖1所示)。

圖1 重慶地區傳媒類大學生在職業規劃中希望提升的能力

由此可見,創意能力也是傳媒類大學生在職業規劃中的一大難題。同時,也有部分高校已開始進行創意養成的針對性培養。以重慶對外經貿大學文學與創意傳播學院新聞系實訓平臺“貿院高智商”為例,通過過程化評估教學的方式,針對性地培養學生創意養成。該實訓平臺由新聞采寫稿件、視頻制作、新聞圖片、手繪畫說、大調查、室長吐槽等多個欄目構成。作為校園新聞傳播實訓平臺,“貿院高智商”要求學生融合智能媒體技術,通過數據分析、新聞價值判斷、音視頻制作等方式呈現出多媒體融合新聞作品,為培養該校新聞系學生創意傳播能力作出示范。

另外,當代大學生能從海量的信息內容中根據自己的興趣愛好和關注點,尋找自己喜歡的“社區”,平等地敞開心扉、暢所欲言,也實現了創意傳播中的生活分享與協同創意。例如,由重慶對外經貿學院學生自發運營的QQ賬號“貿院表白墻”,它通過QQ空間平臺,搭建了該校學生感興趣的社區,學生都可以在該賬號下方進行評論或者私信賬號,將自己想要表達的內容放于“表白墻”上,使得信息更廣、更快地進行有效傳播,從而有助于大學生創意的養成。

(二)專業傳播能力是大學生創意傳播能力的主體

專業傳播,即通過專業的手段與方式對信息進行有效傳播。近年來,主流媒體十分關注人工智能前沿技術成果,不斷創新新聞引用場景,形成了全流程技術創新體系。在信息采集環節,智能編輯部通過“媒體大腦”攝像頭、新聞機器人和“鷹眼”等智能監測系統,記錄突發事件、發現新聞熱點;記者應用“現場云”等移動采集系統和智能手機、AR智能眼鏡、智能錄音筆等智能硬件隨時發起“新聞現場”全息直播,并同步采集文字、圖片、短視頻等全媒體形態新聞素材。[4]在信息生產環節,智能化生產如AI主播視頻、數據新聞、VR、AR等全媒體產品;分發環節基于用戶畫像技術,實現對用戶精準推送;依托智能版權評價系統和區塊鏈技術得到反饋,以此精準評估傳播效果。

隨智能技術的發展,當代大學生專業傳播能力顯得尤為重要。調查數據顯示(如圖2所示),現階段傳媒專業大學生所具備的全媒體人才復合技能比重最大的技能為傳統的新聞采寫技能。另外,按重要程度分,依次為攝影、攝像、非線性剪輯和創意策劃等。由此可見,目前的高校傳媒專業在培養大學生專業素養方面還停留在傳統的新聞采寫層面。隨著信息采集與內容生產的智能化,傳媒專業大學生的專業傳播能力不能只停留在傳統的“寫稿”能力上,而應多方面提升專業傳播能力,以此適應媒體融合與智能媒體的發展,讓傳媒專業大學生順應時代潮流,提升“智媒體”時代大學生的創意傳播能力。

圖2 大學生認為全媒體人才專業復合技能重要程度

問卷調查中關于學校開設的專業課學習問題,有近50%的學生認為融媒體傳播發展知識缺乏,這也說明高校在傳媒專業課程開設過程中還存在缺陷,理論教學無法與實際傳媒發展情況相結合。因此,專業傳播能力是培養大學生創意傳播能力的主體。

(三)技術傳播能力讓大學生創意傳播能力得以升華

技術傳播是指通過特定渠道在社會范圍內轉移和擴散技術以促進和實現技術共享和用戶采用的過程,是傳播學的一個特殊分支。[5]本文所說的技術傳播能力是指在技術傳播過程中所具備的能力。媒體技術的發展讓“兩微一端一抖”受到更多人青睞。隨著音視頻合成技術的發展,人工智能語音、視頻技術得到越來越多的關注。調查數據顯示,83.47%的學生在日常生活中接觸最多的媒體是社交媒體。可見,社交媒體將最大可能成為大學生進行創意傳播的平臺。以“貿院高智商”抖音號為例,內容以大學生宿舍生活作為輸出場景,通過拍攝、剪輯、文案設計等方式發布60秒短視頻。當完整視頻發布后,學生將通過微信朋友圈、微博、QQ空間等方式將視頻鏈接公開分享,以此增加點擊量與轉發量。這種通過社交媒體平臺在一定的“圈子”內進行傳播,實現了共享和擴散技術的能力,就是當代大學生的技術傳播能力。

三、大學生的創意傳播能力培養策略

在大數據、人工智能、云計算、區塊鏈、衛星技術等智能化的推動下,萬物互聯,意味著媒介聯通著人與物、物與物。大學教育應當順應時代發展,在當代大學生創意傳播能力培養中,既要大學生掌握傳統的傳播技能,也需要他們與時俱進,積極掌握“智媒體”時代大學生應有的新知識和新技能。為提升傳媒類大學生職業競爭力,本文提出三點“智媒體”時代大學生創意傳播能力培養策略。

(一)樹立人機協同的編輯觀和傳播觀

“智媒體”時代下,大學生主要接受通識教育與專業知識,同時更需要時間學習專業以外的內容和相關知識。當前,各類“智媒體”平臺能將大部分信息內容進行分工合作,各種傳播內容和渠道管理也可通過后臺完成。如短視頻平臺“抖音”,人們可以自主分享和發布短視頻,并能完成簡單地添加特效或自動生成字幕等視頻剪輯的基礎工作。另外,如“剪映”視頻編輯軟件中“一鍵制作”短視頻的功能,能讓人們減少信息編輯時間;“一鍵發布”和“一鍵推送”等平臺功能也能提供新的傳播觀念。所以,想要培養當代大學生創意傳播能力就要樹立人機協同的編輯觀和傳播觀。

(二)進行交叉學科課程設置

作為互聯網的“原住民”,當代大學生必須具備基本交叉學科背景。傳媒專業學生在大學期間所學課程不僅應設置專業基礎技能課程如采、寫、編、評、攝和通識文化課程,還應開設交叉學科課程,如社會學、政治學、統計學、計算機基礎、數據挖掘、數據分析等課程。由此可提高學生邏輯思辨能力、數據抓取能力、分析能力等。交叉學科的開設,也將增強學科之間的融合,同時也正響應了《新文科建設宣言》。

(三)搭建產教融合實踐平臺

教育部自2014年以來,組織國內外知名企業與高校師生共同開展了產學合作協同育人項目。[6]“智媒體”時代,高校課程需要依托于智能媒體平臺開展教學實踐,以便學生能將理論知識運用到實際操作中,而非“紙上談兵”。高校拓展與校外企業合作,一來可以提升學生實踐工作能力;二來高校可以引進業界專業人才,對高校教學提出更符合社會業界需求的建議,為企業輸送人才。

四、結語

隨著“智媒體”時代的到來,大學生作為知識的接受者和信息傳播主力軍,高校作為人才培養中心,除了傳授專業知識,還應該關注大學生的傳播能力。本文通過探究當代大學生創意傳播能力的影響要素,提出培養策略,希望能為高校培養大學生的創意傳播能力提供參考。