腹腔鏡手術(shù)治療膽囊結(jié)石合并膽總管結(jié)石的價(jià)值

張環(huán) 都敏 唐德鈞

【關(guān)鍵詞】腹腔鏡手術(shù);膽囊結(jié)石;膽總管結(jié)石;治療效果

膽囊結(jié)石、膽總管結(jié)石是臨床上常見(jiàn)的肝膽外科疾病,兩種結(jié)石類(lèi)型可單獨(dú)存在,亦可同時(shí)存在,同時(shí)患有膽囊結(jié)石和膽總管結(jié)石的患者伴有明顯的上腹部疼痛、寒顫(發(fā)熱)、黃疸等癥狀,嚴(yán)重影響患者的身體健康,需要立即予以及時(shí)有效的治療。目前,隨外科技術(shù)的進(jìn)步,疾病手術(shù)治療方案也日趨成熟。以往主要采取開(kāi)腹手術(shù)的治療方法,通過(guò)開(kāi)腹手術(shù)可以達(dá)到清除結(jié)石的目的,但開(kāi)腹手術(shù)的創(chuàng)傷性較大,手術(shù)過(guò)程中長(zhǎng)期暴露,增加了感染的風(fēng)險(xiǎn),也不利于患者術(shù)后胃腸功能和身體相關(guān)指標(biāo)的恢復(fù)。隨著微創(chuàng)醫(yī)學(xué)的不斷發(fā)展,腹腔鏡技術(shù)逐漸運(yùn)用在外科手術(shù)中,腹腔鏡手術(shù)為越來(lái)越多的患者牟取了福音。本研究共選取本院收治的60例膽囊結(jié)石合并膽總管結(jié)石患者,通過(guò)分組設(shè)計(jì)治療方案,探究腹腔鏡手術(shù)方案的臨床應(yīng)用價(jià)值,詳述如下。

1對(duì)象與方法

1.1研究對(duì)象

選取2019年5月至2020年7月在本院手術(shù)的60例膽囊結(jié)石合并膽總管結(jié)石患者,用隨機(jī)數(shù)字表法將其平均分為兩組,每組30例。觀察組男患18例,女患12例;年齡35-77(56.71±5.66)歲。對(duì)照組男患19例,女患11例;年齡35-78(56.87±5.55)歲。比較兩組患者的基本資料數(shù)據(jù)無(wú)明顯差異(P>0.05)。

納入標(biāo)準(zhǔn):(1)手術(shù)前均通過(guò)影像學(xué)檢查和術(shù)后病理活檢確診為膽囊并膽總管結(jié)石;(2)所選研究對(duì)象美國(guó)麻醉醫(yī)師協(xié)會(huì)分級(jí)在I~Ⅱ級(jí)。

排除標(biāo)準(zhǔn):(1)存在腹部手術(shù)史;(2)所選研究對(duì)象存在出血f生疾病;(3)存在麻醉禁忌證;(4)存在嚴(yán)重臟器功能障礙;(5)處于妊娠期或哺乳期;(6)臨床資料不完整。

1.2研究方法

對(duì)照組行開(kāi)腹手術(shù):全麻,以右側(cè)肋緣下做6-12cm斜切口,切除膽囊,于膽總管前壁0.8-1-2cm切開(kāi)。使用取石鉗將結(jié)石取出,并用膽道鏡確認(rèn)無(wú)殘留,縫合膽總管切口或留置T管,放置腹腔引流管,逐層關(guān)腹。

觀察組行腹腔鏡手術(shù):全麻,于臍下緣建立氣腹,在劍突下、右鎖中線肋緣下、右液前線肋緣下戳孔,置入腹腔鏡,分離膽囊三角。使用hamlock夾阻閉膽囊血管,離斷膽囊血管,剝離肝十二指腸韌帶漿膜。對(duì)膽總管行電凝切開(kāi),并用尿管沖洗膽道,清除膽道結(jié)石。經(jīng)劍突下戳孔,使用膽道鏡對(duì)膽道情況進(jìn)行探查,取石網(wǎng)籃反復(fù)取石,直至清除結(jié)石。縫合膽管切口,或留置T管,剝離膽囊,放置腹腔引流管,縫合戳孔。

1.3觀察指標(biāo)

對(duì)比兩組的術(shù)后并發(fā)癥發(fā)生率、術(shù)后胃腸功能恢復(fù)時(shí)間、術(shù)后疼痛程度和手術(shù)前后應(yīng)激指標(biāo)變化。

圍手術(shù)期臨床指標(biāo)包括術(shù)中失血量、手術(shù)時(shí)間、術(shù)后恢復(fù)排氣時(shí)間以及住院時(shí)間。

術(shù)后肝功能指標(biāo)包括丙氨酸轉(zhuǎn)氨酶(ALT)、總膽紅素(TBIL)、堿性磷酸酶(ALP)以及天冬氨酸轉(zhuǎn)氨酶(AST)。

1.4統(tǒng)計(jì)學(xué)處理

使用SPSS 22.0統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件進(jìn)行分析。計(jì)量資料以(x±s)表示,采用t檢驗(yàn);計(jì)數(shù)資料以表示,采用x2檢驗(yàn)。以P<0.05為差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2結(jié)果

2.1兩組圍手術(shù)期臨床指標(biāo)比較

觀察組患者術(shù)中失血量、手術(shù)時(shí)間等指標(biāo)與對(duì)照組比較數(shù)值較短或較少,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),見(jiàn)表1。

2.2兩組術(shù)后肝功能指標(biāo)比較

手術(shù)完成后24小時(shí)內(nèi)觀察組ALT、TBIL、ALP以及AST等肝功能指標(biāo)水平均低于對(duì)照組(P<0.05),見(jiàn)表2。

2.3比較兩組的術(shù)后并發(fā)癥發(fā)生率

觀察組患者治療期間未出現(xiàn)切口感染和腹腔感染,僅有1例膽道出血表現(xiàn),兩組比較,對(duì)照組各項(xiàng)并發(fā)癥發(fā)生率較高,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),見(jiàn)表3。

2.4比較兩組患者胃腸功能恢復(fù)時(shí)間指標(biāo)

觀察組各項(xiàng)與胃腸功能恢復(fù)有關(guān)的時(shí)間指標(biāo)與對(duì)照組相比,差異顯著(P<0.05),見(jiàn)表4。

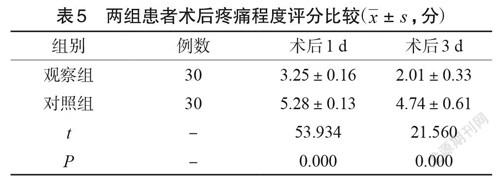

2.5比較兩組患者術(shù)后疼痛程度評(píng)分

觀察組患者術(shù)后1d、術(shù)后3d的疼痛程度評(píng)分均明顯低于對(duì)照組,差異顯著(P<0.05),見(jiàn)表5。

2.6比較手術(shù)前后兩組患者的白介素一6和C反應(yīng)蛋白水平

術(shù)前檢測(cè)兩組患者的白介素一6和C反應(yīng)蛋白水平,發(fā)現(xiàn)兩組相比并無(wú)明顯差異,術(shù)后觀察組的白介素一6和C反應(yīng)蛋白均顯著低于對(duì)照組,有明顯差異(P<0.05),見(jiàn)表6。

3討論

膽囊結(jié)石合并膽總管結(jié)石是較為常見(jiàn)的結(jié)石疾病類(lèi)型,近幾年來(lái)隨著人們生活習(xí)慣發(fā)生巨大變化的影響,其發(fā)病率呈現(xiàn)出逐年上升的發(fā)展趨勢(shì)。該病的發(fā)生率僅次于膽囊結(jié)石,在膽道結(jié)石病中的發(fā)病率可達(dá)到35%以上。作為20世紀(jì)以來(lái)最為常見(jiàn)的膽道疾病,其患病原因與患者家族遺傳、飲食習(xí)慣、激素分泌不良等均有關(guān)系,當(dāng)患者膽管內(nèi)出現(xiàn)結(jié)石后,不但會(huì)對(duì)膽汁的正常分泌、運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生影響,還會(huì)增加管壁厚度,刺激機(jī)體出現(xiàn)炎癥反應(yīng),進(jìn)一步加劇疼痛癥狀,為患者產(chǎn)生強(qiáng)烈的不適感。膽囊結(jié)石合并膽總管結(jié)石的發(fā)病原因較為復(fù)雜,近年來(lái)隨著現(xiàn)代人生活方式的轉(zhuǎn)變,也使得疾病致病因素進(jìn)一步增多,提高了普通人群患病風(fēng)險(xiǎn)。深入分析研究后發(fā)現(xiàn),膽囊結(jié)石合并膽總管結(jié)石誘發(fā)原因和多種因素存在緊密聯(lián)系,包括飯后久坐、缺乏運(yùn)動(dòng)、不吃早飯、肥胖體質(zhì)等,所以日常生活中需注意培養(yǎng)良好的飲食習(xí)慣,積極鍛煉身體,預(yù)防過(guò)度肥胖,從而降低結(jié)石的發(fā)生率。現(xiàn)階段臨床更推薦手術(shù)方案開(kāi)展治療,術(shù)前檢查評(píng)估患者結(jié)石情況,合理制定手術(shù)方案,減輕患者病痛負(fù)擔(dān)。雖然開(kāi)腹手術(shù)的取石效果較好,但對(duì)患者的生理功能造成的影響較大,患者術(shù)后恢復(fù)時(shí)間長(zhǎng),且發(fā)生并發(fā)癥的風(fēng)險(xiǎn)性較大,影響預(yù)后。隨著腹腔鏡技術(shù)的不斷發(fā)展,腹腔鏡手術(shù)逐漸運(yùn)用在外科疾病的臨床治療上,且獲得較為突出的治療效果,為膽囊結(jié)石合并膽總管結(jié)石患者的治療提供了更多、更優(yōu)質(zhì)的選擇。

本次研究比較了開(kāi)腹與腹腔鏡兩種手術(shù)治療膽囊結(jié)石合并膽總管結(jié)石的效果,通過(guò)對(duì)比發(fā)現(xiàn)腹腔鏡手術(shù)在各個(gè)方面均體現(xiàn)出了優(yōu)于開(kāi)腹手術(shù)的效果,具體體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:首先,經(jīng)腹腔鏡手術(shù)治療的患者術(shù)后并發(fā)癥發(fā)生率僅為3.33%,這說(shuō)明運(yùn)用腹腔鏡手術(shù)進(jìn)行治療可以幫助醫(yī)師更好了解患者病變具體情況,減少手術(shù)治療對(duì)病灶周?chē)】到M織的損傷,提高手術(shù)的安全性,對(duì)提高患者臨床治療意愿有積極意義。本研究中獲得的該結(jié)果與白國(guó)書(shū)報(bào)道中的結(jié)果存在較大相似性,其研究中得出,實(shí)施腹腔鏡手術(shù)治療的患者術(shù)后并發(fā)癥發(fā)生率為3.92%。其次,經(jīng)腹腔鏡手術(shù)治療的患者術(shù)后胃腸功能恢復(fù)時(shí)間更短,患者術(shù)后腸鳴音的恢復(fù)時(shí)間、首次肛門(mén)排氣時(shí)間、首次排便時(shí)間和首次進(jìn)食時(shí)間均明顯短于經(jīng)開(kāi)腹手術(shù)治療的患者,這說(shuō)明通過(guò)實(shí)施腹腔鏡手術(shù),對(duì)患者消化系統(tǒng)胃腸功能產(chǎn)生的刺激更小,有益于患者術(shù)后恢復(fù),對(duì)于患者身體的康復(fù)和病情的改善均有積極意義。再者,觀察組患者術(shù)后疼痛程度更輕,術(shù)后1d的疼痛評(píng)分為(3.25±0.16)分,術(shù)后3 d的疼痛評(píng)分為(2.01±0.33)分,與對(duì)照組相比均明顯偏低,這說(shuō)明開(kāi)展腹腔鏡手術(shù),患者術(shù)后可以盡可能輕的受到疾病困擾和不良影響,這對(duì)于其術(shù)后的身體健康和心理健康均有重要意義。最后,經(jīng)腹腔鏡手術(shù)治療的患者術(shù)后白介素一6和C反應(yīng)蛋白水平較對(duì)照組更低,這說(shuō)明相比于開(kāi)腹手術(shù),腹腔鏡手術(shù)對(duì)于機(jī)體產(chǎn)生的應(yīng)激刺激更小,也體現(xiàn)出了此種手術(shù)方法的有效性和安全性。腹腔鏡手術(shù)是一種微創(chuàng)的手術(shù)技術(shù),在手術(shù)過(guò)程中借助腹腔鏡進(jìn)行手術(shù)操作,可以有效放大患者腹腔內(nèi)結(jié)構(gòu)、組織,提高醫(yī)師手術(shù)治療操作精確性和規(guī)范性,保護(hù)腹腔內(nèi)微環(huán)境,減少組織的暴露時(shí)間,這對(duì)于降低術(shù)后并發(fā)癥的發(fā)生率也有積極意義,可最大程度上縮短患者術(shù)后身體的康復(fù)時(shí)間。另外在手術(shù)治療操作期間會(huì)用到大量沖洗液,應(yīng)做好術(shù)中保溫,提前對(duì)輸注用液體、沖洗液等進(jìn)行加溫處理,對(duì)于手術(shù)時(shí)間長(zhǎng)、體暴露時(shí)間長(zhǎng)的患者盡量減少其皮膚暴露面積或用38℃鹽水紗布、敷料進(jìn)行覆蓋,減少術(shù)中低溫影響。

綜上所述,在膽囊結(jié)石合并膽總管結(jié)石的臨床治療上實(shí)施腹腔鏡手術(shù)治療一方面可降低患者的術(shù)后并發(fā)癥發(fā)生率,在短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)患者的胃腸功能,另一方面還可以減輕患者術(shù)后的疼痛感,并且手術(shù)對(duì)機(jī)體產(chǎn)生的應(yīng)激刺激更小。作為一種安全性高、治療效果佳的手術(shù)方法,腹腔鏡手術(shù)值得在臨床上進(jìn)一步推廣和應(yīng)用。