基于議題中心理念的跨學科協(xié)同教學改革研究

閆晨 闕晨曦

[摘 要]為推進風景園林學與相關(guān)交叉學科的協(xié)同教學,課題組基于議題中心教學理念對風景園林學碩士課程風景園林工作營進行了教學改革。課題組結(jié)合交叉學科的理論知識和學科競賽熱點議題,設置了專題式和銜接式兩大課程模塊,并融合議題中心的教學模式,將教與學的方法進行了革新;授課過程協(xié)同相關(guān)學科開展多樣互動式教學,改變傳統(tǒng)的分析問題方法,采用法理探究模式進行課堂討論,并在方案比較中引導學生深入探究。基于議題中心理念的跨學科協(xié)同教學目標明確、計劃具體、課程安排合理、知識結(jié)構(gòu)完整、教學互動高效,展現(xiàn)了教學改革的成效。

[關(guān)鍵詞]風景園林;議題中心;跨學科;教學改革;競賽

[中圖分類號] G642.0 [文獻標識碼] A [文章編號] 2095-3437(2022)04-0018-03

這個時代面臨的很多重大問題,都不能依靠單一學科來解決,需要整合的思維。全球范圍內(nèi),研究型大學里的跨學科教學已成為一種趨勢,旨在培養(yǎng)學生在更寬廣的學科視野中解決問題的能力[1]。《教育部關(guān)于改進和加強研究生課程建設的意見》明確指出:高校要支持教師合作開發(fā)、開設課程,鼓勵國際和跨學科合作;而專業(yè)融合度高的學科更是十分有必要綜合考慮多元交叉的研究生課程開發(fā)。

議題中心教學(Issues-centered approach)是指以爭論性議題為課程核心,教師綜合相關(guān)學科知識,運用多種教學法,將議題的正反不同觀點呈現(xiàn)給學生的一種教學方式[2]。議題中心教學一般使用兩類議題:與學科探究相關(guān)的實證性議題,以及在探討社會問題中涉及的與價值相關(guān)的爭議性議題[3-4]。風景園林專業(yè)的教育要對一些社會現(xiàn)象做出回應,就需要更具多樣性與爭議性的議題,同時,典型的社會現(xiàn)象可以通過一定原則加以組織,成為跨學科教學的材料與資源。

風景園林學作為一門多專業(yè)交叉與融合的學科,常常需要借助相關(guān)學科的理論和思維來分析解決問題。研究團隊長期參與風景園林學課程建設實踐,深感跨學科協(xié)同教學改革對于提高學生培養(yǎng)質(zhì)量的重要性。風景園林工作營課程作為風景園林學中具有代表性的跨學科協(xié)同課程之一,所涉及的知識面廣,所需要的邊緣學科多,在教學過程中需要運用跨學科的教學資源展開協(xié)同教學。因此,研究選擇這門課程作為改革探索的對象,旨在通過議題中心教學法推進風景園林學與城鄉(xiāng)規(guī)劃學、地理學、社會學等交叉學科的協(xié)同教學。

一、基本思路和方法

(一)前期準備工作

為保證教學改革順利進行,福建農(nóng)林大學園林學院成立了教改工作小組,召開了學院全體教師會議,對全體教師進行理念教育,宣傳跨學科協(xié)同教學的好處和必要性,號召有不同學科背景的教師參與到項目中來。同時,研究團隊組織教改成員對議題中心教學法進行研討,并對跨學科的理論知識進行學習和梳理,完善教師自身知識體系的薄弱環(huán)節(jié)。教師們先制訂教學目標,初步討論和篩選課程內(nèi)容,制訂具體的教學計劃和教學方法,明確每個成員的任務分工,整理出初步的教學改革實施方案。

(二)考察調(diào)研相關(guān)院校

課題組成員先后對北京林業(yè)大學、清華大學、同濟大學、東南大學、南京林業(yè)大學、重慶大學等開設風景園林專業(yè)的幾所知名高校進行調(diào)研。調(diào)研過程中,課題組成員了解了這些院校跨學科課程的教學計劃、內(nèi)容組織、教學方法等,觀摩了這些院校課堂教學過程,聽取了任課教師的心得和建議,參觀了學生的課程設計成果。課題組成員還先后赴新加坡、美國、挪威等地參加風景園林學科的國際教育會議,在會議過程中學習了國際知名院校有關(guān)風景園林教學的開展情況和教學改革的經(jīng)驗。

(三)擬定教改方案

首先,重新修訂了風景園林工作營的教學大綱,確定了以行業(yè)內(nèi)的熱點議題作為新的課程組織線索,并對交叉學科的相關(guān)性知識和案例進行研究。其次,教學團隊經(jīng)過研究和討論,精選了“彈性城市”“智慧營建”“紳士化現(xiàn)象”和“鄉(xiāng)村振興”等議題作為教學主題,并嘗試從社會學、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、經(jīng)濟學的角度,補充了相關(guān)跨學科理論知識和案例。最后,根據(jù)教學目標、議題的內(nèi)容、議題學科歸屬分配教師任務,安排課程,協(xié)調(diào)教學時間和地點。

修訂后的教學大綱不再單純以風景園林學的系統(tǒng)知識進行教學安排,而是借鑒社會科學的研究方法,以行業(yè)內(nèi)的熱點議題作為新的課程組織線索,強調(diào)風景園林學科競賽的選題選址、潛在性問題的發(fā)掘、盲點激活、批判性思維、公共管理法則、社會經(jīng)濟矛盾、社會參與性等。

(四)全面開展協(xié)同教學

在課程體系中設置專題式和銜接式課程模塊,協(xié)同社會學、城鄉(xiāng)規(guī)劃學等相關(guān)學科,進行基礎(chǔ)理論的教學。專題式課程模塊,即將每個學科與議題的相關(guān)部分單獨安排為具體教學內(nèi)容;銜接式課程模塊,即以議題的背景、矛盾和展望作為脈絡,在從不同學科視角對該議題進行討論和探究的同時,進行互動式實踐教學,包括課堂翻轉(zhuǎn)、頭腦風暴、辯論、挑戰(zhàn)觀點、假設性試驗、批判檢視性探究[5-6]等。

1.協(xié)同相關(guān)學科開展多樣互動式教學

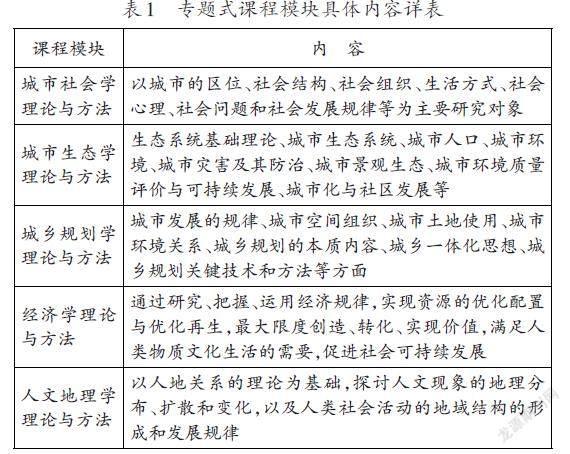

一方面,設置了5個專題式課程模塊,即將每個學科與議題的相關(guān)部分單獨安排為具體教學內(nèi)容,其目的是補充交叉學科的基礎(chǔ)知識點。另一方面,設置了5個銜接式課程模塊,即以議題的背景、矛盾和展望作為脈絡,從不同學科的視角對該議題進行討論和探究,其目的是激發(fā)學生的創(chuàng)新思維。

同時,教學團隊嘗試在不同的議題下進行互動式實踐教學,包括課堂翻轉(zhuǎn)、頭腦風暴、辯論、挑戰(zhàn)觀點等。在這個過程中,讓學生反復推敲方案,引導學生進行反思式學習。在課堂辯論過程中,針對爭議性議題,讓學生先輪流陳述正反觀點并就對方觀點提出疑問,隨后互換立場陳述觀點、提出問題,最后引導雙方嘗試達成對問題的認知。

2.改變傳統(tǒng)的分析問題方法

找到議題的矛盾所在之后,不同學科的指導教師從不同的角度提出質(zhì)疑,利用定義型問題、尋求證據(jù)的問題、推論型問題、價值觀問題、政策問題[7-8]等,引導學生對問題做全面而深入的分析;在充分闡述問題的實質(zhì)后,學生需澄清個人在該議題上的價值取向,并思考自己會依據(jù)怎樣的價值立場對議題做出判斷。

3.采用法理探究模式進行課堂討論

在課堂討論過程中,針對爭議性議題,讓學生選擇正反不同的立場,然后輪流陳述觀點并就對方觀點提出疑問;接下來互換立場陳述觀點、提出問題,最后雙方嘗試達成對問題的認知[9]。通過互換立場,學生可更充分認識不同意見及觀點的理據(jù),教師也會帶領(lǐng)學生對討論的程序及技巧做出反思。

4.在方案比較中引導學生深入探究

選取能夠激發(fā)學生思考甚至產(chǎn)生爭議的事件和論點做深入探究,同時運用大量不同來源的信息與數(shù)據(jù)作為論據(jù);在方案比較階段,要求學生首先分辨和定義社會問題,充分運用多種信息資源對不同價值觀的前設以及不同觀點做出比較與反思,繼而提出多樣的解決方案并逐一論證,最后從中選擇出最優(yōu)的方案。

(五)組織指導學生參賽

伴隨著課程改革,教學團隊配合福建農(nóng)林大學園林學院教務部門,組織風景園林專業(yè)的研究生參與了國際風景園林學會(IFLA)學生競賽、美國風景園林師協(xié)會(ASLA)學生設計競賽、中國風景園林學會大學生設計競賽、艾景獎國際園林景觀規(guī)劃設計競賽等國內(nèi)外重大賽事[10]。

鼓勵本科階段學習本專業(yè)的學生與其他交叉學科背景的學生組隊參賽,3~5人為一組,其中必須有至少2位風景園林學科背景的學生。邀請2~3名不同學科背景的教師組成指導小組,其中至少有1名為風景園林專任教師,鼓勵國際、校際合作以及校企合作。結(jié)合課程安排,組織學生評圖、討論、匯報,在這個過程中引導學生找到議題的矛盾所在,之后從不同學科的角度對問題做全面而深入的分析,并提出概念和策略。

(六)總結(jié)與成果轉(zhuǎn)化

在完成一輪教學改革之后,針對教學改革過程中出現(xiàn)的問題,通過自主反思、群眾研討、專家指導等多渠道進行總結(jié)和反思;收集學生競賽作品,將其匯編為優(yōu)秀作品集;收集教學素材,將其制作成教學案例;整理和完善教學大綱以及教改實施方案;提煉教學改革的實施經(jīng)驗與階段性成果,撰寫教改研究報告和論文。

二、改革的創(chuàng)新點

(一)專題式課程模塊的設置

如表1所示,改革后的教學大綱設置了專題式課程模塊,將交叉學科的理論知識部分單獨安排為具體教學內(nèi)容,讓風景園林專業(yè)學生熟悉跨學科理論的研究方法。

(二)銜接式課程模塊的設置

根據(jù)國內(nèi)外專業(yè)競賽的要求和主題,結(jié)合行業(yè)內(nèi)與社會關(guān)注的熱點議題,精選出若干個教學用的議題組成銜接式課程模塊,如表2所示,并以此為契機,將所涉及的交叉學科進行融合,從不同學科的視角引導學生分析問題、討論辯論以及提出構(gòu)想。

(三)教授方法和學習方法的革新

教師作為協(xié)助者,幫助學生對議題做界定,不斷提出問題,激發(fā)學生對解決方案及規(guī)劃設計理念做出有力論證。課堂討論教學中運用議題探究模式和法理探究模式,讓學生澄清與挖掘各自的觀點,強調(diào)問題解決的智性思考過程,并通過傾聽、理解他人的觀點,在反復比較、反思和自我否定的交互作用下,做出自主決策。

改革后的協(xié)同教學并非強調(diào)信息的獲得,而是強調(diào)對來自不同渠道的多種信息進行綜合分析與判斷[11],配合學生自主學習、留白、等待以及協(xié)助思考,從而輔助學生自己建構(gòu)專業(yè)知識體系和多學科之間的潛在聯(lián)系。

三、教改經(jīng)驗與成效

(一)經(jīng)驗與問題總結(jié)

風景園林學科的競賽,其核心理念還是利用風景園林的方式作為主導方法來解決問題,而學生在跨學科理論的輔助下,往往容易出現(xiàn)偏離核心學科的情況,這時候就需要教師及時糾正。同時,專題式模塊教學通常是補充跨學科的理論知識,因為這部分內(nèi)容學生在接受和理解上略顯吃力,常常是一知半解的狀態(tài)。

教學設計方面,教師需要從具體議題出發(fā),帶領(lǐng)學生探究關(guān)于議題的更為持久的價值爭議,當然,當教師自身缺乏與議題相關(guān)的知識背景時,此項教學會變得較為困難。教學大綱和教改方案還不夠完善,每個模塊的教學內(nèi)容可以再縮小范圍,使之更加具體化,其中一些細則還需要修訂和增補。

(二)成效與應用推廣

首先,跨學科知識的引入讓學生的知識結(jié)構(gòu)更加完整,學生在面對專業(yè)以外的議題時,學會了以跨學科的視角去思考問題、用相關(guān)學科的方法去調(diào)查研究。因此,不管是矛盾分析角度的獨特性、問題剖析的深入性,還是觀點闡述的科學性、策略覆蓋的全面性,課程改革后的學生參賽作品都較往屆學生的參賽作品有一定的提升。

其次,以議題為中心的課堂內(nèi)容和案例解析讓教學目標更加明確。指導教師提出的問題更具有針對性,也能引導學生往明確的方向進行思考和文獻查閱。法理探究模式的課堂討論激發(fā)了學生討論的積極性,并且能讓學生試著站在反方的角度去思考問題,引導學生自發(fā)地從辯證的角度去做決策,找到最合適的解決方法。這樣的教學方式不僅讓課堂氛圍更加活躍,也提高了課堂效率。

最后,教改后授課計劃具體,總體課程安排合理,教學方式互動性強,達到了較好的教學效果。教改團隊將改革研究的相關(guān)經(jīng)驗和成果在學科教育的相關(guān)會議上進行了專題匯報,受到兄弟院校的一致好評。教改使學生的專業(yè)素養(yǎng)得到了提高,競賽作品質(zhì)量明顯提升,在各大賽事中的獲獎率大幅提高。優(yōu)秀的學生競賽作品以及獲獎作品也常用于成果推廣、招生宣傳和對外交流合作。

[ 參 考 文 獻 ]

[1] Diana D,Mary A R,Melanie M,Erin G. Sustaining future environmental educators: building critical interdisciplinary teaching capacity among graduate students[J]. Journal of Environmental Studies and Sciences,2021(1):101-114.

[2] 劉德華,杭然.美國“議題中心教學”的百年演變[J].比較教育研究,2020(1):3-10.

[3] 劉辰艷,張穎之.從STS到SSI:社會性科學議題的內(nèi)涵、教育價值與展望[J].教育理論與實踐,2018(29):7-9.

[4] Evans R W, Saxe D W. Handbook on Teaching Social Issues[M]. Washington, DC: National Council for the Social Studies, 1996: 1-2, 57, 66-73.

[5] 尚福魯,苗吉軍,滕翠翠.基于圖紙的土建類專業(yè)協(xié)同教學研究[J].高等建筑教育,2019(6):84-92.

[6] 王輝,孫付春,唐茂,等.創(chuàng)新能力發(fā)展平臺下的機械原理課程設計教學改革研究[J].教育與教學研究,2020(5):75-85.

[7] 王志軍,余勝泉.教師團隊協(xié)同教學理念及其支撐系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)[J].遠程教育雜志,2015(1):73-79.

[8] Beveridge Lorraine. Implementing pedagogical reform through action learning: Emerging issues from the local experience[J]. ALAR: Action Learning and Action Research Journal,2010(1):59-75.

[9] Harms N, Yager R E. What Research Says to the Science Teacher[M]. Washington, DC: National Science Teachers Association, 1981: 3.

[10] 閆晨.以設計競賽為載體推動教學改革初探[J].大學教育,2020(3):5-8.

[11] 周慧穎,郄海霞.世界一流大學工程教育跨學科課程建設的經(jīng)驗與啟示:以麻省理工學院為例[J].黑龍江高教研究,2014(2):50-53.

[責任編輯:鐘 嵐]