杠桿實驗中有關彈簧測力計調零的若干思考

陳希 潘春宵

摘要:科學教學中涉及許多杠桿,有一些是變形的或不直觀的,學生對杠桿的解讀需要具備對基本模型的深度理解。在科學中考復習的深度學習中,教學的“作用點”不只是知識的膚淺的廣度,而是對知識進行深度的挖掘,從而實現學生學習能力的躍遷。深度學習是落實核心素養的有效途徑,不僅促進高階思維的發展,還有利于提高解決實際問題的能力。[1]

關鍵詞:深度學習;杠桿;調零;彈簧測力計

杠桿是一種最基本的簡單機械。人們使用簡單機械,是為了獲得機械利益,比如可以改變力的方向,或者用較小的力獲得較大的力。通過探究得到杠桿的平衡條件,運用杠桿的平衡條件可以用來解決有關杠桿平衡的問題。[2]在探究杠桿的平衡條件的過程中,教材中用鉤碼作為實驗材料,可以非常直觀地顯示拉力和阻力的大小。而在許多情境中,為了測量出動力和阻力的具體大小,需要用到彈簧測力計。例如當需要研究不同方向的拉力對杠桿平衡的影響時,或者利用杠桿平衡條件測阻力的大小。

有這樣一道測試題,引發了筆者對于彈簧測力計調零的深度思考:

【例題】實驗室的彈簧測力計的量程為5N,超出了鐵塊的重力,所以小明用木棒、細鐵絲等物品改進了測量方案:

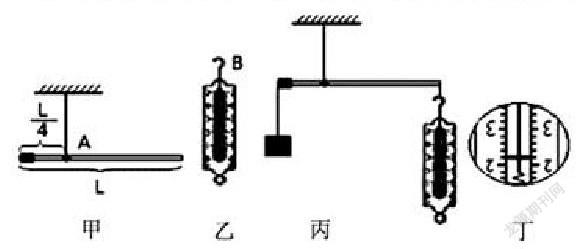

1、如圖甲所示,以木棒的A處為支點系上細線,在木棒的左端繞上適量細鐵絲,使木棒在水平位置平衡;

2、用手指勾住彈簧測力計的B處調零,如圖乙;

3、如圖丙所示,在木棒左端掛上鐵塊,右端用彈簧測力計豎直向下拉。當木棒處于水平位置平衡時,彈簧測力計的示數如圖丁所示。

回答:1、步驟二的目的? 。

2、該鐵塊的重力? 。

根據題干的情境,大部分學生能根據所學推測,步驟二的目的是為了消除彈簧測力計的自重對杠桿平衡的影響。在這個省力杠桿中,根據平衡條件F1L1=F2L2,又因為L1=3L2,所以動力是阻力的1/3倍,因此阻力的大小,即鐵塊的重力為6.6N。然而在課后答疑時,有學生提出了疑義:彈簧測力計反向調零后,拉力的大小應該仍是面板顯示的值,即彈簧測力計的自重無法通過反向調零而消除。為此筆者在班級里開展了彈簧測力計調零的深度學習:《頭腦風暴:調零,沒你怎么行!》。

一、在實驗中形成認知沖突

設問:出題者將彈簧測力計反向調零的目的是什么?

講述:出題者希望通過反向調零后,消除測力計的自重,則面板顯示的拉力值,就是作用在杠桿上的動力大小。

實驗驗證:先將彈簧測力計正向調零,測一個鉤碼的重力。再將彈簧測力計的秤鉤掛在鐵架

臺上反向調零。在拉環端掛上一個鉤碼,觀察面板讀數。

結果:G鉤碼=0.5N,面板顯示值為0.5N。

結論:彈簧測力計反向調零后,彈簧測力計的拉環受到鉤碼的拉力是0.5N,面板顯示讀數也是0.5N。若將反向調零的彈簧測力計和鉤碼一起掛在杠桿的動力端時,拉力的數值仍是鉤碼的重力0.5N,杠桿的自重是無法消除的。此時,動力F1的大小應等于面板的示數0.5N加上彈簧測力計的自重。即F1=F彈+0.5N。所以按照步驟二的方法,作用在木棒上的動力的大小應該是2.2N加上彈簧測力計的自重。因為條件不足,不能用平衡條件求出鐵塊的重力。

二、實踐出真知,探究科學本質

教學過程:

(一)布置實驗探究

實驗一:持彈簧測力計B的秤鉤反向調零后,倒掛在彈簧測力計A的秤鉤上。將鉤碼掛在彈簧測力計B的底部拉環上,觀察兩個測力計的示數。

實驗二:持彈簧測力計B的秤鉤正向調零后,正掛在彈簧測力計A的秤鉤上,重復實驗一。

結論:按以上兩種方法,無論將彈簧測力計B正向調零還是反向調零,當彈簧測力計B上都掛一個鉤碼時,對彈簧測力計A的拉力是等大的。因為兩種方案中,因彈簧測力計自重和鉤碼重力引起的拉力都作用在彈簧上,彈簧的伸長量與拉力成正比。所以讀數是等大的。

(二)集思廣益:

從彈簧測力計的構成出發,想一想怎樣調零彈簧測力計B才能盡可能地既消除它的自重,又能在彈簧測力計A上讀出總拉力呢?

實驗:手持彈簧測力計B的面板反向調零后,將其倒掛在彈簧測力計A的秤鉤上,重復實驗一內容。

三、以沖突為跳板,進入深度學習

總結歸納得出,當將彈簧測力計B(手持面板調零后)和鉤碼一起掛在調平后的杠桿上時,面板的讀數是0.9N,動力F1的實際值也是0.9N。所以例題步驟二中,如果用手持彈簧測力計的面板調零后再進行操作,則面板上顯示的2.2N就是拉力的實際值,這個值已包含了彈簧測力計的自重。用該方法測得的數據代入杠桿平衡條件計算,能更準確地測出鐵塊的重力。

提問:以上調零方案在探究“不同方向拉彈簧測力計,使杠桿平衡”的實驗中是否可用?

分析:不可用。當拉力方向和重力方向一致時可用,即僅用于豎直向下拉。

提問:那么用現有器材,還有其他方法可以測得鐵塊的重力嗎?

方案:經過課堂討論,學生們得出,還可以將彈簧測力計正向調零后掛在木棒的右端,支點不變,然后在木棒左端纏上細鐵絲,直至杠桿平衡。

分析:這個方法與“用天平測量食鹽質量的操作前,只在右盤放入濾紙,再對天平進行調平”的原理相同。按圖中的操作調零,可忽略彈簧測力計的自重。此時面板顯示的值,就是作用在彈簧測力計上的拉力大小,也是作用在杠桿上的動力大小。

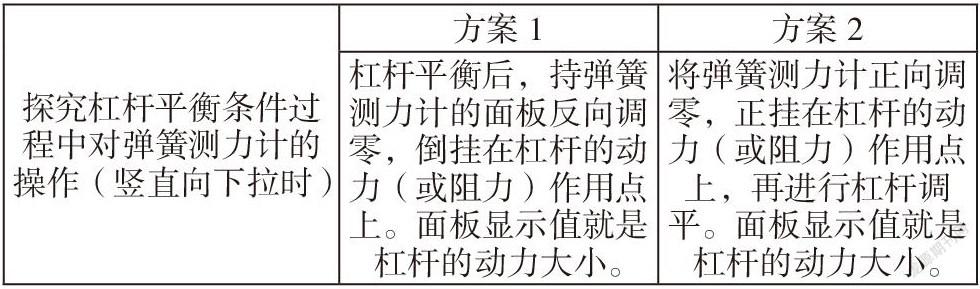

歸納概括:有彈簧測力計參與的杠桿調零方案有:

探究杠桿平衡條件過程中對彈簧測力計的操作(豎直向下拉時) 方案1 方案2

杠桿平衡后,持彈簧測力計的面板反向調零,倒掛在杠桿的動力(或阻力)作用點上。面板顯示值就是杠桿的動力大小。 將彈簧測力計正向調零,正掛在杠桿的動力(或阻力)作用點上,再進行杠桿調平。面板顯示值就是杠桿的動力大小。

杠桿作為一種古老的簡單機械,仍是現代機械的重要基礎,人體的骨骼和生活用品中也有杠桿的身影。在利用杠桿平衡的教學環節中,教師根據學習情境開展的深度學習,是學生構建自我知識體系的重要組成。在教師的引領下,學生能主動“經歷”科學的發現過程,

從而認識科學知識的本質和內涵,讓學生成為真正的教學主體。

參考文獻:

[1]葉笛.基于深度學習的初中科學課堂重構[J].教學與管理,2019(8):53.

[2]義務教育教科書《科學教學參考書九年級上冊》[M].杭州:浙江教育出版社,2014年8月第1版71.