社交媒體用戶研究的特點與展望

龍欣妍 張曉燕

[摘要]文章圍繞“社交媒體用戶研究”主題相關的239篇文獻進行科學計量分析,運用文獻計量可視化軟件Citespace,呈現國內學界有關社交媒體用戶研究的概貌。文章通過分析學者、關鍵詞等要素獲得可視化知識圖譜,提取社交網絡、用戶畫像、信息行為等高頻關鍵詞,經分析結果表明:2017—2021年相關文獻發表量持續增長,“社交媒體用戶研究”一直是新媒體研究的熱點,發文作者形成了不同的學術共同體等。文章對現有社交媒體用戶研究熱點的分析,能夠為其下一階段的理論研究與實踐路徑提供參考。

[關鍵詞]社交媒體;用戶研究;可視化知識圖譜;新媒體

社交媒體是“建立在互聯網技術,特別web2.0基礎之上的互動社區,它最大的特點是賦予每個人創造并傳播內容的能力”[1]。社交媒體正潛移默化地改變人們的生活方式,對人們接觸信息、生產信息、傳播信息等行為都產生重要影響。對社交媒體用戶進行研究,不僅可以為社交媒體平臺提供更多的用戶信息行為特征,使其合理規劃發展路線,還可以讓用戶深刻認識和思考自身的信息行為。文章通過梳理相關文獻,考察關鍵詞的熱度變化,利用Citespace進行可視化分析,探索社交媒體用戶研究2017—2021年的動態,以期為其下一階段的理論研究與實踐路徑提供參考。

一、研究設計

(一)數據來源

為增強數據的精準性,考慮關聯緊密度與權威性,筆者在CNKI數據庫中進行高級檢索,檢索主題分別設置為“社交媒體”和“用戶研究”;為研究近期熱點,將時間設置成2017—2021年;數據庫來源類別選擇CSSCI期刊,并在此基礎上剔除重復數據、會議綜述、新聞稿件等與該主題相關度較低的無效文獻。基于此,文章共篩選出239篇與“社交媒體用戶研究”高度相關的文獻,導出文獻格式為“Refworks”,并在Citespace中進行轉換以及量化圖譜分析。

(二)研究方法

Citespace是一款用于分析文獻蘊含的潛在知識的可視化分析軟件。為了解社交媒體用戶研究的動態,文章以Citespace為基礎,運用文獻研究法進行定量與定性研究,梳理社交媒體用戶研究的相關文獻,結合關鍵詞、學者等要素特征,繪制出可視化知識圖譜,以了解社交媒體用戶研究的特點、前沿熱點以及目前存在的不足,為該領域提供新的研究方向和視角,助力社交媒體用戶研究的發展。

二、社交媒體用戶研究的現狀分析

(一)學者分析

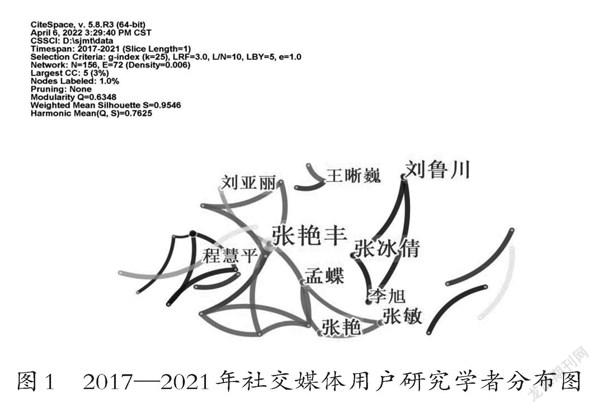

筆者運行Citespace軟件,將節點類型設定為作者名稱,時間設定為2017—2021年,時間切片為1年,得到節點數為156,連線數為72,密度為0.006的社交媒體用戶研究學者分布圖,如圖1所示。

在學者分布圖譜中,學者名字的字體越大、節點越大,代表該學者對該領域的貢獻越大。湘潭大學的張艷豐(9篇)成果最多,與其合作的學者的聯系也較為密切。中國科學院大學的孟蝶、張艷和張敏構成了學術共同體(5篇),山東財經大學的劉魯川、張冰倩和李旭也構成了學術共同體(5篇),其余學者也存在學術研究矩陣,但關聯度較小、成果較少。整體而言,2017—2021年該領域的學者聯系較多,形成了不同的學術研究共同體,營造了良好的學術氛圍。

(二)關鍵詞分析

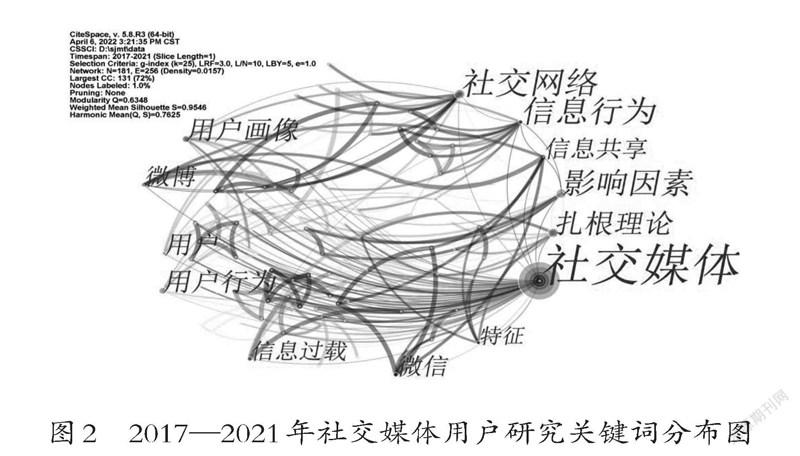

筆者將從CNKI數據庫導出的239篇文獻數據導入Citespace,在“node types”中選擇“Keyword”進行可視化分析,最終繪制出節點數為181,連線數為256,密度為0.0157的社交媒體用戶研究關鍵詞分布圖,如圖2所示。

圖譜的節點越大,中介中心性越高,該節點的研究熱度就越大。根據圖2,“社交媒體”作為最大的關鍵詞,連線數量最多,然后是社交網絡、信息行為、影響因素和用戶畫像等關鍵詞,這些關鍵詞共同構成了社交媒體用戶研究的主要內容。

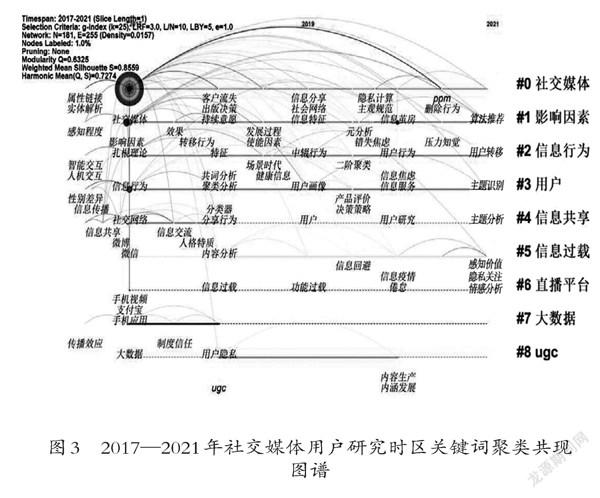

在關鍵詞分布圖的基礎上,筆者通過聚類將關鍵詞聚合成8個聚類,并將聚類轉換成時間圖譜,如圖3所示。分析圖譜中顯示的參數值,模塊性Q值(Modularity)越接近于1,說明聚類效果越顯著。據圖3可知,Q值為0.6348,平均輪廓值(Mean Silhouette)為0.9546,兩者數值均在合理的范圍內,表明本研究聚類效果顯著。

通過時區關鍵詞聚類共現圖譜可發現,社交媒體用戶研究在2017—2021年的熱點問題為:社交媒體、影響因素、信息行為、用戶、信息共享、信息過載、直播平臺、大數據和UGC。2017—2021年持續研究的聚類是社交媒體、影響因素、信息行為和用戶,而信息共享、信息過載等都具有階段性研究特點。每一個關鍵詞聚類的研究時段都具有時間的連續性、內容的多樣性等特點,這體現了時間維度中關鍵詞的分布特性。

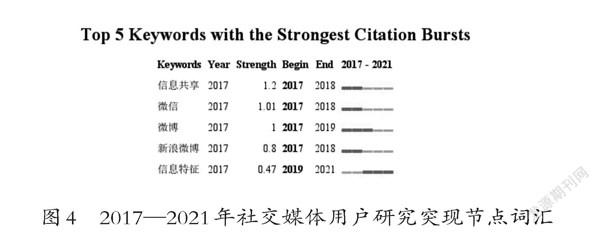

在圖3的基礎上,筆者利用突現詞檢驗分析模塊“Burstness”對突現詞進行檢測。突現詞指在特定時間內出現頻次較高的詞匯,有助于抓取研究關鍵點。通過調節突現詞檢測參數,獲取5個有效突現詞,如圖4所示。

結合突現詞相關文獻的具體研究內容與結論進行進一步分析,可發現社交媒體用戶研究的前沿問題。由此可以看出,信息共享和信息特征是社交媒體用戶研究的熱點,重點進行研究的社交媒體平臺是微信和微博。因此,根據以上的數據分析,我們能宏觀地看到社交媒體用戶研究的現狀和研究特點。

三、社交媒體用戶研究的特點

馬克思歷史唯物主義的精神交往認為,“人本身的發展、不同時期的社會環境、交往手段的發展等‘多種多樣的某物’,構成了精神交往的物質基礎”[2]。社交媒體作為新時代的產物,促使人們新交往方式的誕生,我們在社交媒體的物質交往與精神交往的互動關系中可以看到:人的主體性在不斷提高,受眾轉變成用戶,能夠自主地參與信息生產的過程。因此,用戶在社交媒體的研究中具有重要地位,目前社交媒體用戶研究的動態有以下特點。

(一)社交媒體的用戶行為:深入刻畫用戶信息生活

社交媒體用戶研究從用戶行為著手,深入刻畫用戶信息生活。用戶行為指用戶接觸、理解、生產信息等行為過程,是社交媒體用戶研究的關鍵要素。在此基礎上,用戶如何生產內容、如何處理信息以及對信息或社交媒體平臺的態度都將影響社交媒體平臺的信息策略。

鄭君君等人認為,用戶的需求動機(工具需求和慣性需求)與其社交媒體參與行為呈正相關關系[3]。用戶對社交媒體的使用需求不斷增多,就會產生一定程度的媒介依賴,但過度的媒介依賴同樣會使其產生倦怠心理。李旭等人在社交媒體倦怠的研究中發現:用戶通常會面臨信息過載、社交過載、服務過載等負面影響,從而產生倦怠情緒,這使用戶從積極主動地使用媒介轉向消極被動[4]。目前,社交媒體較為突出的用戶行為是微博評論。張小強等人認為,微博用戶的評論會產生一種替代性公共領域,但“社交媒體中的替代性公共領域是分化的,不應將社交媒體平臺視為整體來考察其公共領域特性”[5]。

以上研究從用戶信息需求到具體的用戶評論行為,展現了當下由于大量信息涌向用戶,使其在社交媒體的使用過程中產生信息倦怠、消極使用等問題。這本質上是用戶接觸社交媒體的心理和態度決定他們的信息生活方式。

(二)用戶行為影響因素:多維視角下的用戶信息互動

學者通過對社交媒體用戶信息行為的研究,基于影響用戶行為的因素,在多維視角下探究了用戶信息行為是如何產生的。孟猛等人認為,社交媒體用戶持續使用意愿和習慣影響其持續使用行為[6]。因此,洞察用戶的興趣與需求,培養用戶習慣成為社交媒體平臺把握用戶的應有之義。自新冠肺炎疫情暴發以來,突發公共衛生事件的用戶信息行為成為研究焦點。劉麗群等人在公共衛生事件的風險溝通研究中提出,社交媒體對信息傳播起到關鍵作用,通過差異化的報道框架,社交媒體需要把握用戶的信息需求與偏好,科學制訂風險溝通策略,為信息傳播的各方面提供參考[7]。吳布林等人則認為,在重大突發公共事件中,當用戶接觸信息過量時,易造成心理抗拒情緒,并且信息質量決定用戶的信息行為,積極性信息的用戶轉發率更高[8]。

通過分析社交媒體用戶交互信息行為可以看出,作為信息生產的主體之一,用戶在社交媒體信息生產的過程中發揮越來越重要的作用,其交互信息行為也越來越深刻地影響信息環境的構成。

(三)扎根理論的研究方法:科學研究的新路徑

扎根理論是質化研究方式,其主要宗旨是在經驗資料的基礎上建立理論,即學者直接從實際觀察入手,從原始資料中歸納出經驗概括,然后上升到理論[9]。扎根理論是利用豐富的現有材料,對某一問題、理論、概念等進行證偽。目前,學者大多運用扎根理論對社交媒體用戶行為進行研究。

汪雅倩對B站的視頻博主和用戶交往的影響因素研究發現,新型社交媒體影響者不僅顛覆了傳統意見領袖的影響模式,而且革新了傳統的營銷方式,重塑了用戶的消費理念及行為[10]。如今,社交媒體不僅能夠重塑用戶的消費模式,而且促使用戶通過頭像來進行自我呈現,曹高輝等人通過扎根理論研究了社交媒體用戶自我呈現變更行為,發現用戶頭像變更的動因具有復雜性,并且受到表達需求、功利需求、媒介等的影響[11]。而針對用戶信息的隱私問題,程慧平等人通過扎根理論和翔實細致的數據,提出了用戶隱私設置意愿的影響因素有社交情境、用戶感知、信息因素、環境因素等維度[12],為社交媒體平臺的隱私設置提供了實踐層面的指導和思路。

社交媒體用戶研究的方法是多元化的,扎根理論在社交媒體用戶研究中具有適配性和一定的實踐路徑,因此,扎根理論成為社交媒體用戶研究的重點研究方法。

四、結語

Citespace的數據分析直觀形象地呈現了2017—2021年的社交媒體用戶研究的現狀和前沿熱點。社交媒體用戶研究具有研究內容的階段性、周期的連續性、范圍的廣泛性和方法的多樣性等特點。目前,社交媒體用戶研究依舊是研究熱點,但同時其也存在一定不足。

第一,在社交媒體用戶研究中“信息行為”的同類話題居多。在社交媒體用戶信息行為的研究中,關于“用戶倦怠”心理的研究有21篇,用戶信息行為研究居多,同類話題的大量出現會壓縮在該領域中新的研究發現。因此,相關研究學者需要打破“社交倦怠”的框架,對研究對象實現創新。

第二,“兩微一端”的研究居多,少有對其他社交媒體進行用戶研究。微博、微信、App和短視頻的用戶研究共153篇,約占研究數據的64%,由此可以看出微博、微信等大眾社交媒體依舊是社交媒體用戶研究的重點。因此,學者可以小眾社交媒體用戶為研究對象,將目光轉移到其他研究素材上,實現新研究素材的突破。

第三,社交媒體用戶研究的方法眾多,扎根理論應用較廣泛。因此,跨學科的方法應用也是該研究領域的突破點。在社交媒體用戶研究中,混合使用方法的研究都取得了較好的成果,但在未來的社交媒體用戶研究中,學者可以持續嘗試應用更多跨學科的方法進行研究,實現方法上的突破。

總而言之,目前社交媒體用戶研究已產生了較多研究成果,對網絡社會的觀察和現實社會的實踐都具有重要意義,不僅有利于用戶自身對自我信息行為的感知,也有利于社交媒體平臺深描用戶畫像和網絡環境,從而找到解決問題和推動自身發展的策略。此外,社交媒體用戶研究領域也存在諸多空間有待開發。例如,學者可從不同的理論視角切入,推動社會媒體用戶研究的理論創新;也可對不同的用戶群體進行研究,將小眾群體納入研究視野,豐富社交媒體用戶研究的素材;還可以融合多種研究方法,通過不同的研究方法更加科學地研究用戶的心理、行為和情感,更加準確地觀察社交媒體用戶研究的特點,從而使其下一階段的理論研究與實踐路徑獲得更深層次的突破。

[參考文獻]

[1]曹博林.社交媒體:概念、發展歷程、特征與未來:兼談當下對社交媒體認識的模糊之處[J].湖南廣播電視大學學報,2011(03):65-69.

[2]陳力丹.精神交往論:馬克思恩格斯的傳播觀(修訂版)[M].北京:中國人民大學出版社,2016.

[3]鄭君君,劉春燕,沈校亮,等.基于使用與滿足理論的社交媒體用戶參與研究:考慮問題性使用的中介作用和性別的調節作用[J].技術經濟,2017(01):123-129.

[4]李旭,劉魯川,張冰倩.認知負荷視角下社交媒體用戶倦怠及消極使用行為研究:以微信為例[J].圖書館論壇,2018(11):94-106.

[5]張小強,張萍,劉志杰.用戶評論與替代性公共領域:我國網絡用戶參與新聞闡釋的特征與效果[J].新聞記者,2019(12):13-26.

[6]孟猛,朱慶華.移動社交媒體用戶持續使用行為研究[J].現代情報,2018(01):5-18.

[7]劉麗群,謝精忠.結構、風格與內容:社交媒體用戶轉發的信息特征:基于媒體新冠肺炎疫情報道的考察[J].新聞界,2020(11):39-49.

[8]吳布林,薛冬,楊克.重大突發公共事件中社交媒體用戶信息行為研究[J].情報理論與實踐,2021(10):137-141.

[9]陳向明.扎根理論的思路和方法[J].教育研究與實驗,1999(04):58-63,73.

[10]汪雅倩.從“線上交往”到“線下模仿”:視頻博主對用戶虛擬交往及購買意愿的影響因素研究:以嗶哩嗶哩為例[J].新聞與傳播評論,2020(06):73-85.

[11]曹高輝,鞏洪村,梅瀟.社交媒體用戶自我呈現變更行為的影響因素研究:以頭像更換為例[J].情報科學,2020(06):44-52.

[12]程慧平,鄭雨霏,聞心玥.基于扎根理論的社交媒體用戶隱私設置意愿影響因素研究[J].現代情報,2021(10):130-139,176.

[作者簡介]龍欣妍(1998—),女,陜西西安人,新疆財經大學文化與傳媒學院新聞與傳播專業碩士研究生;張曉燕(1974—),女,甘肅天水人,新疆財經大學馬克思主義學院副教授。