“控制變量法”在物理解題中的應用

張心剛

【摘要】隨著教育改革的不斷深入,越來越多的教師開始關注對學生核心素養的培養.傳統的灌輸式教學培養出來的人才無法滿足當代社會發展對人才的需求.教師們需要在教學時關注對學生學習能力的培養,而不是僅僅教會大家知識.

【關鍵詞】初中物理;控制變量;解題策略

控制變量法是物理學習時常用的一種探究方法,它有助于幫助學生們更好地分析學習,提升物理解題效率.因此,教師可以在教學時向學生們講解滲透這一方法,引導大家掌握并應用于學習,提升物理學科核心素養.下面,我將圍繞初中物理教學中控制變量法的應用策略展開論述.

1 初中物理習題教學的要求及其作用

1.1 初中物理習題教學的要求

初中物理習題教學是物理教學的重要內容,也是提升學生運用物理知識解決問題能力的有效途徑.一是在物理習題教學中要注重兼顧到每個學生.而傳統教學中教師只針對班級優秀生的講解,最終結果是少數學生的解決問題的能力有相應的提高,而中下層學生卻對于教師的講解很難理解,導致兩極分化嚴重,難以大面積提升教學質量與效率.初中物理的習題教學,不能實施“英才教育”,要面對全體學生,使不同層次的學生都學有所獲.讓各層次學生都能夠運用物理知識解決不同層次的問題,提高學生的學習自信.二是貼近生活,面向社會.初中物理知識相對抽象,而對于處于形象思維階段的學生來說,在解題中會遇到諸多困難,因而教師在進行示范講解或示例時,要緊密聯系學生的生活,將物理知識融入基本的生活常識,加深學生的認知與理解.三是教學方式要多元化.初中物理習題涉及的內容豐富多樣,物理習題的教學方法也要多元化,可以根據學生的實際水平進行方法的選擇,如教師講解法、學生提問法、小組合作探究法、學生示范法等多種方式.同時,要充分發揮信息技術的作用,可以把習題快捷地通過網絡上傳于到教師終端,教師可以及時了解學生知識掌握情況,從而作為改進物理習題教學策略的依據.

1.2 物理習題教學的作用

物理習題教學是初中物理教學的重要環節,是對知識運用、內化與鞏固的重要階段.提高習題教學的有效性,可以促使學生更好地內化與掌握知識,綜合運用物理知識解決相關問題.物理習題教學質量的高低,決定著學生物理學習興趣與動力的強弱,因而習題教學也引起了物理教師的高度重視.一是物理習題教學可以促進學生對于物理知識的理解與內化,并且在吸收與理解的基礎上,加以應用,由理論層面的知識記憶與背誦,轉化為應用層面,促進學生系統掌握物理知識.二是物理習題教學是拓寬學生知識視野的重要途徑.學生通過習題可以更好地實現知識之間的相互聯系,建構更龐大的知識網絡,使解決問題的能力不斷提升.同時習題教學還可以使學生更好地掌握解決問題的方法,掌握解決問題的思路,站在物理的角度去分析問題與解決問題.

2 “控制變量法”在物理解題中的應用

2.1 圖象題,分析幾個量的關系

圖象題是初中物理中十分常見的一類題型.這類題目往往給出橫縱坐標和關系變化曲線,然后讓學生觀察幾個變量之間的邏輯關系或者變化趨勢.由于圖象的變化伴隨著多個變量的變化,學生們在分析時常常會出現思維混亂的現象,導致出現錯解的現象.因此,教師就可以在教學圖象題時,向學生們講解控制變量法,帶領大家一起分析計算,引導掌握控制變量法,提升物理解題效率.

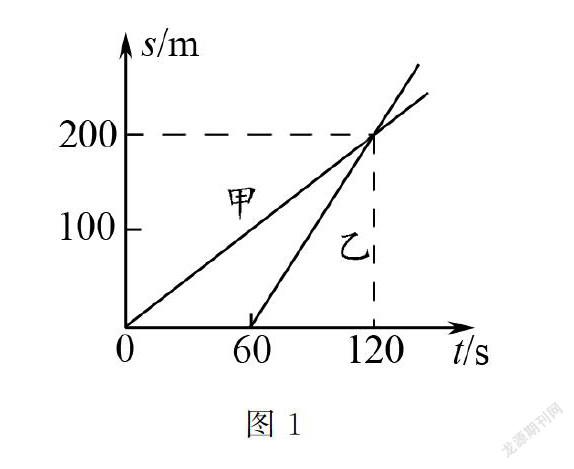

例如 “運動快慢”這部分內容常常會考查圖象題.如:已知甲、乙都從A地出發,兩人行走的s-t圖象如下所示,請問甲、乙兩人誰走的更快,速度分別是多少,兩人何時相遇.這是一道十分經典的圖象問題,在做這道題目時,學生們需要讀懂所給的s-t圖象,首先,觀察橫縱坐標,可以發現橫坐標表示的是時間,縱坐標表示的是路程.這個圖象表示的是兩人的時間-位移圖象.這類題目常常還會考查時間-速度圖象,學生們一定要觀察清楚.緊接著分析速度關系,已知V=s/t,要比較兩人的速度,可以使用控制變量法,如路程不變,觀察兩人需要的時間,時間較短的速度快.可以做s=200,與兩條直線相交于同一點,但是乙是從t=60開始的,所以它一共用了120-60=60s,甲用了200s,所以乙的速度比甲大.然后可以結合所給數據分別計算兩人的速度,即甲的速度為200/120=1.67m/s,乙的速度為200/60=3.33m/s.觀察圖象縱坐標表示的是位移,所以t=120時兩人相遇.

在分析圖象時,應用控制變量法往往能夠幫助學生們更好的分析變量之間的關系,提升大家的解題效率.但是在解決圖象類題目時,學生們一定要看清楚橫縱坐標代表的物理量,以及每條曲線的含義,否則后續分析都是徒勞的.

2.2 比較題,分析物理現象的成因

在初中物理學習中,學生們還常常會遇到比較題.這類題目往往會給出幾個物理量,然后讓學生們比較不同物體同一種物理量的大小.這時候大家就需要分析對比分析他們之間的變化,控制變量,分析不同情況下的大小比較情況.這樣控制變量逐步分析往往能夠提升大家的正確率.因此,在教學時,教師們可以帶領學生們一起應用控制變量法解決對比類題目,引導學生們掌握其方法,這樣在遇到這類題型時,就能夠更加高效地求解.

例如 在教學“比熱容”時,可以向學生們講解這樣一道題目:初始溫度相同,質量相同的銅塊和鐵塊吸收相同的熱量后,溫度高的是銅塊還是鐵塊.分析題目可以發現者到題目考察的是比熱容的相關知識.已知Q=cm△t.一種c是比熱容,m是質量,△t是溫度變化量.比較吸收熱量后的溫度,就需要知道溫度的變量.公式可以變形為△t=Q/cm,它與吸收的熱量、比熱容以及質量都是相關的.因此,大家需要控制變量.因為這道題目中質量以及吸收的容量是相同的,所以在比較時就可以控制這兩個物理量,只需要比較比熱容即可,觀察式子可知,比熱容越大,溫度變化越小.因為初始溫度相同,所以溫度變化小的,最后溫度低.已知鐵的比熱容大于銅的比熱容,所以最終鐵的溫度比銅低.通過已知條件比較相關物理量時,如果變量同時變化,同學們就需要控制變量一個一個進行分析,弄清楚原因.否則很容易就出現分析混淆錯誤的現象.

可見,應用控制變量法解決這類比較題目,有助于幫助學生們更加高效地分析物理現象的成因,深入理解物理公式.但是值得注意的是,物理是一門較難的學科,教師在教學時還要注意方式方法,要讓學生們感受到物理學科的樂趣,提升學習興趣.

2.3 探究題,進行猜想、驗證

初中物理教學進度中也為學生們安排了一些探究環節,旨在引導學生們結合所學知識思考,深入地探究物理變量之間的關系.在做這類題目時,學生們也可以應用控制變量思想,通過控制分析驗證猜想.

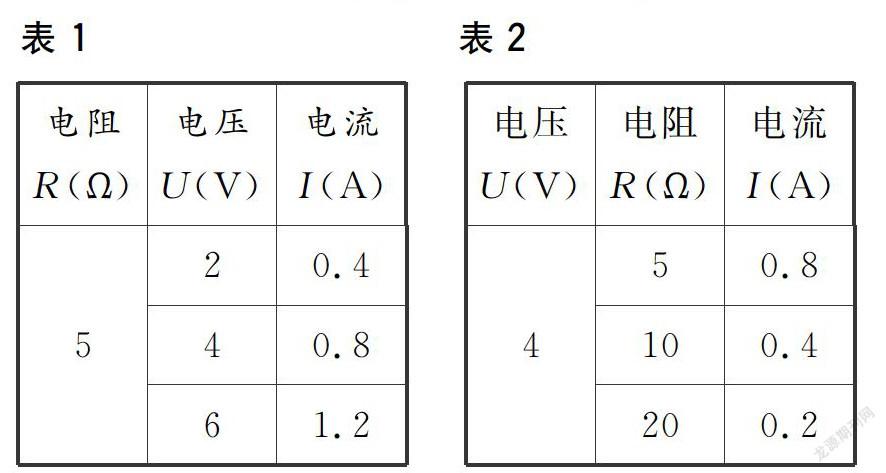

例如 “電流與電壓和電阻的關系”這一部分常常會考查探究題目,來探究電流與電壓和電阻的關系.如:已知小明通過探究電流與電壓和電阻的關系,得出如下兩表:結合數據試探究.這道題目探究的是兩個因素對電流的影響,因此需要控制變量進行探究.在探究電壓的影響時,可以控制電阻保持不變,電阻不變,改變電壓,觀察電流的變化能夠探究得出電流和電壓的關系.這時候就需要看表1.R的阻值為5Ω保持不變,當電壓增大,分別為2V、4V和6V時,電流為0.4A、0.8A和1.2A,可見電阻一定時,電流和加在它兩端的電壓成正比.同理,在探究電流和電壓的關系時,就需要觀察表2了,電壓為4V保持不變,然后改變電阻的值,分別為5Ω、10Ω和20Ω,電流分別為0.8A、0.4A和0.2A.所以可以發現,電壓一定時,電流和電阻成反比.

探究類題目往往考察的是分析能力.控制變量法能夠幫助學生們更加順利地解決探究類問題,它是物理中最重要、應用最廣泛的科學方法.同學們必須通過學習掌握該方法,提高意識.除了物理學科外,控制變量法的應用也十分廣泛,掌握控制變量法,往往能夠幫助學生們更加高效地解決問題,提升分析能力.

2.4 實驗題,分析產生影響的幾個因素

實踐是檢驗真理的唯一標準.初中物理實驗以分析影響因素類實驗為主.在做這類實驗題時,題目往往會給出好幾個因素,讓學生們探究其影響.這時候大家就可以應用控制變量法,通過控制其余變量不變,讓其中一個變量發生改變,觀察隨之改變的結果,進而更好地分析影響因素.

例如 在學習“摩擦力”時,實驗探究影響摩擦力的因素是十分重要的題目.例如:下圖2是探究“影響滑動摩擦力的因素”實驗.本實驗中水平拉著彈簧測力計做勻速直線運動,將a和b的實驗比較可知滑動摩擦力的大小和什么有關,將a和c的實驗比較可知滑動摩擦力的大小和什么有關.很顯然,分析可以發現,a和b實驗平面都是木板面,只是質量不同.因此,可以發現它探究的是質量對滑動摩擦力的影響.由于做勻速直線運動,受力平衡,彈簧測力計的示數就等于所受摩擦力的大小.同理,對比實驗a和c,質量相等,可是接觸面的類型卻是不同的,a是木板面,c是磨砂面.可見控制變量法在實驗中的有著十分廣泛的應用.在探究某一變量的影響情況時,其余變量都是無關變量,應當控制相同,略去其影響.否則多個物理量同時變化,無法得出具體是哪個物理量的影響.對于這道題目而言,如果對比實驗b和實驗c,就無法得出到底是哪個因素引起了摩擦力大小的變化.

應用控制變量法能夠使我們更加高效地分析和探究,提升解題效率.但是它也不是萬能的.在解決題目時,大家首先需要做的就是分析題目,找到正確的解題方法后再開始后續求解.

3 結語

總的來說,控制變量在初中物理學習中有著十分廣泛的應用,學生們應當通過學習掌握這一方法,從而幫助自己更加高效地探究解決物理問題.但是僅僅聽老師的課堂講解是無法掌握的,學生們還要在課余時間積極地練習鞏固.在教學時,教師們也要注重對大家的引導,讓學生們自主思考,逐漸深入,而不是直接灌輸給大家.只有這樣,同學們才能更加深入地理解掌握控制變量法,有助于為其以后的物理學習夯實基礎,利于走可持續發展的道路.

參考文獻:

[1]陳花.探討初中物理電學中控制變量法的實際應用[J].文理導航,2013,(11):42-43.

[2]田苗苗.控制變量法在初中物理教學中的應用[J]. 學科教學,2013,(12):40-41.

[3]蘇榮華.談談初中物理的“控制變量法”[J]. 中學物理. 2012,(18):28-29.