CBI理念下國際中文教育實踐與啟示

——以阿聯酋中文教育為例

薄 巍,江晨皓

(1.大理大學國際教育學院,云南大理 671003;2.阿拉伯聯合酋長國教育部,阿布扎比 51133;3.北京大學對外漢語教育學院,北京 100871)

一、CBI教育理念與實踐

(一)CBI教育理念

在第二語言教學中,基于內容教學法(CBI,即Content-Based Instruction)指的是以主題內容或學科內容為依托的教學方式〔1〕。跟絕大多數第二語言教學方法相比,最大的差別是基于內容教學法并不完全依托語言點大綱,是一種“語言與內容融合學習”的教學模式。“內容”包括學生所學的學科內容,例如科學、數學的學科內容,或與學科有關的主題。在教學中,“語言”通常是第二語言或者外語,并作為一種媒介語,附加到這些學科內容或主題的學習中去。

按照教學中“語言”和“內容”各自的重要程度,Met〔2〕將基于內容教學法描述為一個連續統,并細化成五種具體模式:①完全沉浸式和部分沉浸式模式;②使用第二語言教授專業課模式;③專業課加語言教學模式;④基于主題的語言教學模式;⑤經常借助內容來操練的語言教學模式。其中,“①完全沉浸式和部分沉浸式模式”屬于典型的以“內容”為主導的教學。而“⑤經常借助內容來操練的語言教學模式”屬于典型的以“語言”為主導的教學,此時的“內容”,僅僅是語言教學的輔助材料。五種模式組成的連續統如圖1所示。

在圖1中,從左邊到右邊,體現出內容的重要程度逐漸下降,語言的重要程度逐漸上升。反過來,從右邊到左邊,則是語言的重要程度逐漸下降,內容的重要程度逐漸上升。圖1中兩端的教學模式分別是最為典型的內容主導型教學和最為典型的語言主導型教學。

(二)CBI教育實踐

基于內容教學法將第二語言的教學融入某個學科或者學科相關的主題學習中,將第二語言的形式和內容結合起來,使得第二語言的形式、功能和意義之間的聯系不分割。基于內容教學法的五種模式在第二語言教學中均有不同程度的實踐。

1.完全沉浸式和部分沉浸式模式

第二語言教學的“沉浸式”概念,最早源于1965年加拿大魁北克省學校施行的法語教學〔3〕。經過不斷改進,“沉浸式”概念已經應用到全世界不同地區、不同語言的教學實踐中〔4〕。例如法國的部分學校使用中文教授數學、地理等課程〔5〕,美國的部分小學使用英語和中文教授全部課程,如數學、科學、社會學等,屬于一種沉浸式的雙語教育〔6〕。

2.使用第二語言教授專業課模式

該模式以“保護式教學”為代表,主要針對第二語言不同水平的學習者,通過調整教師的話語、借助教學演示、多媒體工具等,展開差別化教學,幫助學習者理解教學內容。因此,理解和掌握學科內容仍是教學的首要任務。例如國內的高校給來華學歷生開設“現代漢語”課程,課程的內容跟漢語言文學專業的中國學生一致,但在課程講解的語言、教學任務的語言方面,對來華學歷生有一定的“保護”,以滿足其對內容的理解。

3.專業課加語言教學模式

從圖1可以看出,專業課加語言教學模式既強調學科內容的重要性,又強調語言教學、發展語言技能的重要性。“附加式教學”是這一模式的代表。例如來華攻讀全科醫學學士學位(MBBS)的國際留學生,在學習醫學專業課內容的同時,附加學習《醫學漢語》。通過此類“附加式”學習,提升醫學方面的學術漢語能力,以此來加強對專業知識的理解〔7〕。

4.基于主題的語言教學模式

基于主題的語言教學模式偏向于強調語言的重要性。語言教學中的內容,可以是跟學科內容相關的,也可以選擇其他不相關的內容。內容的選取和設計,始終圍繞學習者感興趣的主題。在第二語言或外語的教學情境下,從學習者感興趣的主題出發,激發并保持學習者的語言學習興趣,有助于增強學習動機,從而改善語言教學的成效。丁俊玲等分析了美國小學漢語興趣班的課程設置,提出主題式教學模式符合漢語興趣班的定位,對提升教學效果有實際促進作用〔8〕。

5.經常借助內容來操練的語言教學模式

這一模式屬于典型的以“語言”為主導的教學,“內容”是附帶性的、次要的。大多數傳統的語言教學方式都與該模式吻合。借助“內容”,強調語言學習中的操練環節,從聽說讀寫譯各個方面發展語言技能。

二、阿聯酋中文教育的現狀

(一)中文項目概況

阿聯酋于2019年正式啟動“百校中文項目”,標志著中文開始納入阿聯酋國民教育體系。該項目既是中阿關系“百年大計”的重要合作成果之一,也是中文納入“一帶一路”沿線阿拉伯國家國民教育體系的先鋒成果,對該沿線其他阿拉伯國家的中文教育有積極影響作用。

阿聯酋國際中文教育具有興起晚、推進快、覆蓋廣的顯著特征。2006年,阿聯酋首都阿布扎比的哈姆丹·本·扎耶德(Hamdan bin Zayed)學校①該校于2016年搬遷校址并更名為Hamdan bin Zayed(譯為“哈姆丹·本·扎耶德學校”)。此前的舊校址曾用校名Rawdat Atfal Abu Dhabi(譯為“阿特法阿布扎比幼兒園”)。首先開設中文課程,在師資、教材、中文測試、文化活動等方面進行了前期嘗試,把阿拉伯語、英語、漢語三語教學作為語言教育的發展目標。隨著“百校中文項目”的推進,截至2022年1月,阿聯酋全境已有141所公立學校開設中文課程,共計185名國際中文教師在崗,超過4.5萬名學生學習中文。

在阿聯酋公立教育系統里,相比英語作為第二語言的教學,中文是第三語言的教學,屬于基礎教育中的選修類課程。中文課程的周學時為兩個學時。此外,根據不同學校的發展要求,每個學期不定期舉辦中文課外興趣組活動,授課對象可面向特定年級,也可面向全校所有年級。課外興趣組活動的學時靈活,從每個月到每個學期均可舉辦,由各學校自行安排協調。

(二)中文項目現狀

1.課程框架

阿聯酋中文課程具備全國統一的課程框架——《阿聯酋全國中小學中文課程框架》(National Chinese Language Curriculum Framework)(以下簡稱《課程框架》)。《課程框架》由10個水平等級構成(0-9級),每個水平都包含對聽、說、讀、寫四種技能的要求。總體上看,《課程框架》10個水平等級對應漢語水平考試(HSK)一至四級,同時對應《歐洲語言共同參考框架(CEFR)》的A級和B級。

《課程框架》的核心目標是促進學生的社會交往能力、提升學生的社會文化意識。2019至2020學年,該《課程框架》在60所學校的七到十二年級中文課程中試用后,于2020年修訂第二版。《課程框架》給阿聯酋不同階段的基礎教育提供中文學習的分級參照。具體來說,阿聯酋的中文課程并不以年級作為分級的標準,而是以開設中文課程的起點作為分級的標準。例如某學校初中七年級新開設中文課程,該校高中九年級也新開設中文課程,但依照《課程框架》,這兩個年級的中文課程均屬于第一級(《課程框架》將幼兒園階段的中文教育劃定為第零級,安排在小學第一級的前面)。

2.課程大綱

課程大綱指導并監督中文課程的教學方向、教學進度。在課程框架基礎上,針對每學年的每個學期,阿聯酋教育部均提供指導性的課程大綱。課程大綱包括教學周次、教材范圍、話題與交際功能、語言點、漢字教學點、文化點以及考評的任務類型(例如口語任務、書寫任務或閱讀任務等)。結合每個學期的教學時長,課程大綱對每個學期的教學進度進行及時的監督和調整(例如某學期有阿聯酋重大節假日、齋月①根據伊斯蘭教歷,阿聯酋傳統宗教性質的節假日(如開齋節、古爾邦節、圣紀節等)在公歷時間系統里對應的日期并不固定。故此類節假日可能出現在不同的學期。阿聯酋的國旗日、國慶日則依照公歷時間系統,固定在每年11月3日和12月2日。等),但總體教學進度和教學方向遵循課程框架。課程大綱是課程框架的具體教學行動方案。

3.評測指南

評測指南是中文課程評估有效融入阿聯酋基礎教育評估體系的重要保障,同時也提供課程大綱和教學設計在評測任務方面的參考。在阿聯酋基礎教育體系中,每門課程的評測都由兩部分構成:形成性評測(formative assessment)和總結性評測(summative assessment)。形成性評測一般由學習過程中的各類評測任務構成,占總評測比重的70%。總結性評測以期末用來評測學生最終學習成果的考試任務為主,占總評測比重的30%。結合中文課程的教學目標和學習特征,形成性評測包括學生日常學習進步情況、中文能力發展表現以及口語能力發展水平等。總結性評測則采用單元測試的方式,既評測每個單元學習的效果,也評測每個學期最終的學習成果。評測指南的評估框架和實施方案都由教育部統一制定,從評測的角度,給課程設計和教學任務提供參照。例如形成性評測對口語能力有固定的分值和比例要求,因此,在課堂教學設計中,需涵蓋相應的口語活動和口語評測記錄。通過口語評測記錄,再回顧學生的口語能力發展是否達到課程框架對該水平等級的口語要求。

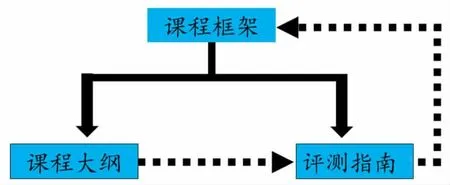

通過來自以上三個方面的教學指導、課程實施方案,中文教育形成特定的教學與評測循環模式(見圖2)。

圖2 教學與評測循環模式

首先,《課程框架》的分級、分技能,對各級的聽說讀寫四項技能分別制定達標的要求。其次,在每個學期,由課程大綱來指導教學進度的完成情況,并由評測指南來檢測學習成果是否達標。同時,課程大綱給評測指南提供支撐材料(例如采取何種評測方式)和教學信息數據(例如評測范圍與教學進度的統一)。最后,評測指南以記分的方式,回顧檢閱課程框架的達標效果,《課程框架》則在下一水平等級中重新分配教學行動方案。

4.教材發展

阿聯酋公立學校的教材分為三個系列。中學教材《跨越絲路》是最早開始研發的本土教材,啟動于2019年,是中國教育部語合中心和阿聯酋教育部的合作項目,由華東師范大學承擔編寫工作。幼兒園教材《手拉手》和小學教材《你真棒》是語合中心于2021年底立項的阿聯酋本土化教材項目,由國內派遣至阿聯酋的幼兒園和小學中文教材專家帶領當地一線教師共同編創。

阿聯酋中文教材當前仍處在試用、修訂、完善的階段。以中學教材《跨越絲路》為例,該教材從2019年9月起開始試用第一版。經過一年多的使用,基于一線教師對使用教材效果的反饋,該教材持續修訂、完善,形成了在2020年9月開始試用的第二版和在2021年9月開始試用的最新版。《跨越絲路》包括六個級別②從2019年起,“百校中文項目”首先推動了60余所學校的中文課程。所有新開設中文課程的學校均從教材第一冊(即《課程框架》中的第一級)開始。隨著實際教學的推進,教材修訂工作仍在同步進行。,供初中七年級至高中十二年級使用。每個級別分三冊,每一冊都對應使用在該學年的每個學期(阿聯酋公立學校每學年是三學期制),每一冊難度等級與《阿聯酋全國中小學中文課程框架》同步。為了最大限度配合阿聯酋公立學校的學期時長,該教材每個級別三冊的體量有所區別,例如第一冊供該學年的第一學期使用,分為三個學習單元,共計九課。第二冊和第三冊均只有兩個學習單元,共計六課,供第二學期和第三學期使用。

阿聯酋教育部對中文教育的規劃是,要突出中國文化的特色、強調中阿兩國語言和文化對比,這也成了阿聯酋中文教材的重要編寫理念之一。《跨越絲路》從文化對比、文化包容的角度,編排的教材人物角色包括中國人、阿聯酋人和其他阿拉伯國家人。例如第一冊的話題背景設定在迪拜酋長國,以阿聯酋文化為載體展開中文學習。第二冊的話題背景則設定在中國上海市,教材人物角色中的阿聯酋人在上海的學校里學習,并以中國文化為載體展開中、阿在語言和文化上的對比。

此外,考慮到該教材面向阿聯酋公立學校青少年學習者,教材編排考慮了學生的年齡、學習特征等。例如《跨越絲路》中的人物角色年齡設定為青少年學生。在學習方法上,教材鼓勵學生采用“發現式”的學習方式,從中文語言、漢字、文化等多方面發現探索中文的特征、中文與阿拉伯語及中國文化與阿聯酋文化的差異。教材編排內容貼近面向青少年的教學實際流程,把復習、生詞、短語、單句、對話等各個環節以“講—練—講—練”的循環順序呈現,而不是將生詞、課文、操練等環節各自獨立開來單獨講練。

5.師資現狀

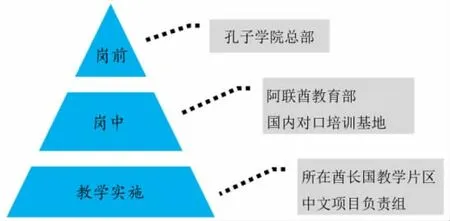

阿聯酋公立學校中文教師均為輸入型教師〔9〕。目前在崗中文教師共計185名。師資選拔由阿聯酋教育部監督,中國教育部中外語言交流合作中心實施(2019年由孔子學院總部負責)。通過培訓與教學質量監查,中文教師發展培訓呈現自上而下的層級模式(見圖3)。

圖3 教師發展培訓層級

首先,中文教師由孔子學院總部實施招錄并統一完成崗前培訓。其次,崗中的教師的職業能力發展培訓統一由阿聯酋教育部、國內對口培訓基地制定和實施。根據阿聯酋的學期制度,教師應在學生開學前一周到崗。因此,大體上每個學期均有一個星期的時間作為教師的崗中培訓時間。再次,中文教師的教學活動設計由所在教學片區的中文項目負責組考核,并定期通過教案審查、觀課、評課、教師發展(professional development)交流會等,進行教學質量跟蹤與培訓。在各層級中,來自“教學實施”環節的教學培訓對中文教學影響最大,是師資本地化培訓發展的直接動力。

總的來看,在阿聯酋中文教育推進速度快的同時,教學項目類別比較清晰,即三語教學項目和選修類第三語言教學項目。但CBI與兩類中文教學項目的關系尚未厘清,需要進行深入分析。

三、CBI理念在阿聯酋中文教育的調查

阿聯酋中文教育目前有兩類教學項目。第一類是哈姆丹·本·扎耶德學校的三語教學項目(以下簡稱H項目),第二類是公立學校的選修類第三語言教學項目(以下簡稱P項目)。

(一)項目基本情況

1.H項目

2006年9月,阿、英、中三語課程率先在阿特法阿布扎比幼兒園(Rawdat Atfal Abu Dhabi,后搬移校址發展成為現今的哈姆丹·本·扎耶德學校)實施,標志著阿、英、中三語項目在阿聯酋落地生根。自2006年至今,歷經十多年的發展,中文課程覆蓋哈姆丹·本·扎耶德學校幼兒園到高中①阿聯酋公立基礎教育的幼兒園階段包括幼一和幼二兩個年級。小學階段是一至四年級。初中階段為五至八年級。九至十二年級屬于高中階段。所有階段。2020年初起,受新冠疫情影響,該校所有教學活動轉為線上教學,但教學大綱和教學安排仍與常規線下教學相近,兩者具有一致性。H項目各階段教材和課時具體如下。

幼兒園階段:根據阿、英、中三語教學大綱,圍繞十個教學主題,結合《輕松學中文(少兒版)》1a、1b、2a、2b四冊教材中的相關內容開展主題式教學,每周1學時,每學時30分鐘。

小學階段:使用《輕松學中文(少兒版)》3a、3b、4a、4b四冊教材,每周2學時,每學時45分鐘。

初中階段:使用《輕松學中文(青少年版)》第一冊至第三冊,每周2學時,每學時45分鐘。

高中階段:使用《HSK標準教程》第二冊和第三冊,每周2學時,每學時45分鐘。

由于教育主管部門的調整,H項目在2019年9月前,各階段每周5學時,每學時45分鐘(幼兒園階段每學時包括30分鐘獨立中文教學時間以及1小時三語故事環節,該環節由阿拉伯語、英語和漢語三位老師合作講授同一個繪本故事,并開展小組語言活動)。2019年9月后,各階段每周2學時。

根據阿聯酋教育部對課程計劃的要求,H項目幼兒園階段的中文教學大綱參考阿、英大綱編寫,教學內容與該階段的阿拉伯語、英語教學主題同步。教學主題包括:水果、動物、天氣現象、文具、家庭稱謂、職業、節日、國家、宇宙太空、顏色、自然環境。每個主題的教學周期為3至4個星期。中文選擇與教學內容相匹配的主題繪本。各主題的詞語多以名詞為主,句型以簡單陳述句為主,句長控制在4到6個字之間。疫情期間,幼兒園階段的阿、英、中三語主題同步的教學模式受到影響,中文教師單獨教授主題內容,以詞語和句子為主,用主題兒歌、線上游戲類教學平臺、阿聯酋教育部LMS(Learning Management System)綜合學習管理平臺等輔助。

H項目小學階段使用《輕松學中文(少兒版)》作為教材。該教材分為四級,每級分為a和b兩冊。結合H項目實際教學進度,小學階段使用該教材的3a、3b、4a和4b分冊。《輕松學中文(少兒版)》根據兒童的生理、心理特點,選取貼近兒童生活的話題或兒童感興趣的事物,教材趣味性較強。

初中階段承接小學階段的中文學習,以《輕松學中文(青少年版)》第一至第三冊作為教材。初中階段開始引入漢字教學,為下一個階段的學習打下辨識漢字和中文閱讀的基礎。同時引入考試,采用“以考促學”方式,鼓勵學生在初中階段參加HSK考試。H項目自2016年起增設HSK考試,新冠肺炎疫情以前,累計共有三屆初中階段的學生參加HSK一級考試,且通過率保持在80%左右。

H項目高中階段以赴華攻讀學位為目標,教材使用《HSK標準教程》第二、三冊。教學內容與HSK二、三級考試大綱內容對接。學習內容上更注重本土話題,如迪拜世博會中文導游解說、阿聯酋五十周年遠景規劃等。

2.P項目

P項目的中文課程覆蓋幼兒園到高中的所有年級。幼兒園階段使用繪本式教材《手拉手》,并采用主題式教學,每周2學時,每學時30分鐘。小學一至四年級使用《你真棒》教材,每周2學時,每學時45分鐘。初中和高中七至十二年級使用《跨越絲路》,每周2學時,每學時45分鐘。

幼兒園階段的中文教學主題與該階段的阿拉伯語、英語教學主題同步。繪本主題涉及身體、成長、寵物、動物園、地球和宇宙、花園和果蔬、關心地球、天空和天氣等,每個主題的詞匯以名詞為主,句型以簡單句為主。每個主題的教學活動有“認一認”(學詞語)、“說一說”(學短句)、“唱一唱”“玩一玩”“講故事”“看世界”和“學漢字”。

小學階段的教學內容參照YCT詞匯大綱和話題大綱。教學主題包括問候、年齡、感謝、家人、身體、朋友、國家、國籍、日期、食物等。語法點包括人稱代詞、疑問代詞、數詞、量詞、數量短語、時間詞、時間狀語等。按照阿聯酋小學一至四年級的學段,每學年有三個學期的學制,小學教材《你真棒》共有四部。面向每個學期,每部由三冊組成。總體上看,小學階段教材每個單元的教學活動基本一致,并遵循“學習—操練”的模式。教學活動具體包括詞語、句子表達環節的“學詞語”和“說一說”、綜合練習環節的“練一練”“做游戲”“學漢字”“看世界”“小任務”和“自測”。小學階段系統性學習拼音從三年級開始,一、二年級僅使用拼音,但不作為教學內容。一、二年級設置有輸入型的閱讀環節“故事會”,三、四年級調整為輸出型的表達環節“小劇場”。

初中和高中七至十二年級的教學內容,在等級上對照HSK三級至四級大綱。由于在中文項目實際運行中,有的初中或高中屬于新開設中文的項目,中文教學只能從零起點開始。因此,針對此類學校的中文教學,初中從七年級且從零起點開始,教學等級對照HSK一至三級大綱(學習年級將從七年級至十二年級)。而零起點開始的高中從十年級開始開設中文課程,教學等級也從HSK一級開始,最終達到介于HSK二級到三級之間的水平。初中和高中的測試方式是隨堂測試和平時口語水平測試。測試在每個學期末進行,由中文項目組根據所有學校的平均教學進度,以HSK考試題型為參照,編排測試內容。

(二)項目之間的比較

1.教學大綱

由于阿聯酋設立兩類中文教學項目的目標不同,即H項目和P項目有完全不同的教學定位,因此教學大綱和教學內容完全不同。教材方面,兩類項目所使用的中文教材如前文所述,教材差別非常大。教學大綱方面,H項目的教學大綱每一學年都由一線教師自行擬定,主要根據教材、各學年計劃來編制,最終匯編成針對每個學年的自下而上的教學大綱。P項目的教學大綱是在《課程框架》指導下,依照自編教材的內容和進度,自上而下為各學年、各學期分配統一的教學大綱。

2.教學設置

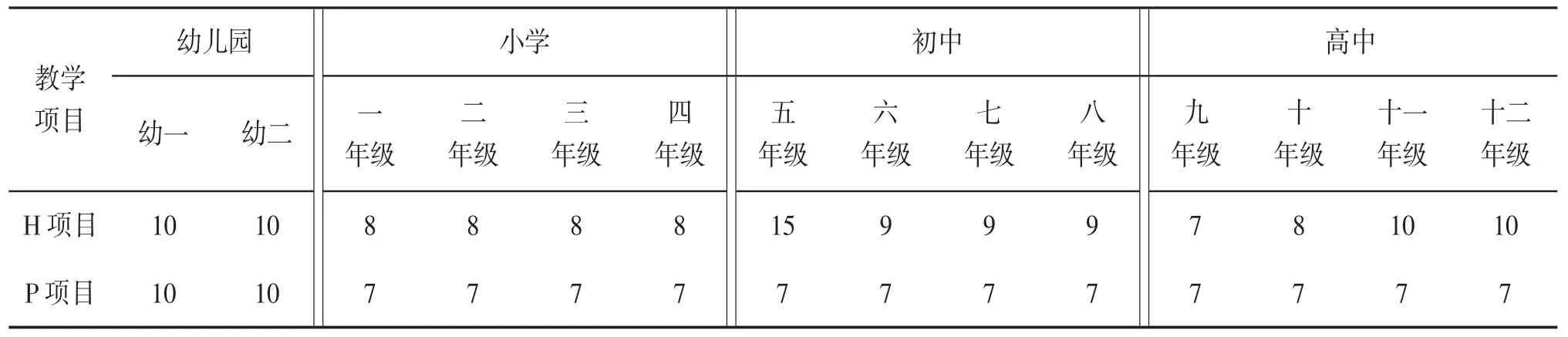

H項目在2019年9月前,幼兒園至高中各階段每周5學時,每學時45分鐘(幼兒園每學時30分鐘)。經2019年9月教育主管部門調整后,H項目各階段改為每周2學時、每學時45分鐘(幼兒園階段仍然保留每學時30分鐘的獨立中文教學時間以及1小時三語故事環節,該環節由阿拉伯語、英語和漢語三位老師合作講授同一個繪本故事,并開展小組語言活動)。也就是說,經教育主管部門調整后,H項目與P項目各階段的教學課時是相同的①新冠肺炎疫情期間,所有教學活動轉成線上教學。幼兒園階段調整成每周1學時,每學時30分鐘。小學至高中階段周學時數和每課時長與常規時期一致。。但是,從教材和教學大綱的體量來看,兩個項目之間的教學單元數是有較大差異的(見表1)。

表1 H項目和P項目各階段教學單元數統計對照 (單位:單元)

從表1可以看出,P項目各階段的教學單元數量相對平均,呈現出跟阿聯酋公立基礎教育學制、學期周數對等的關系。例如從小學到高中,每學年的第一學期都是三個教學單元,第二、第三學期均是兩個教學單元。相比之下,H項目教學單元數起伏較大。H項目的幼一和幼二均學習十個主題,也就是十個單元。小學階段每個年級八個單元。初中階段比較特殊,五年級以復習小學階段的內容為主,相對比較容易,因此一學年總共包含十五個單元。六年級開始教授新內容,且難度增加,六年級至八年級每個年級九個單元。高中階段以HSK考試大綱為主要教學內容,各年級單元數并不完全均等。

3.教學內容

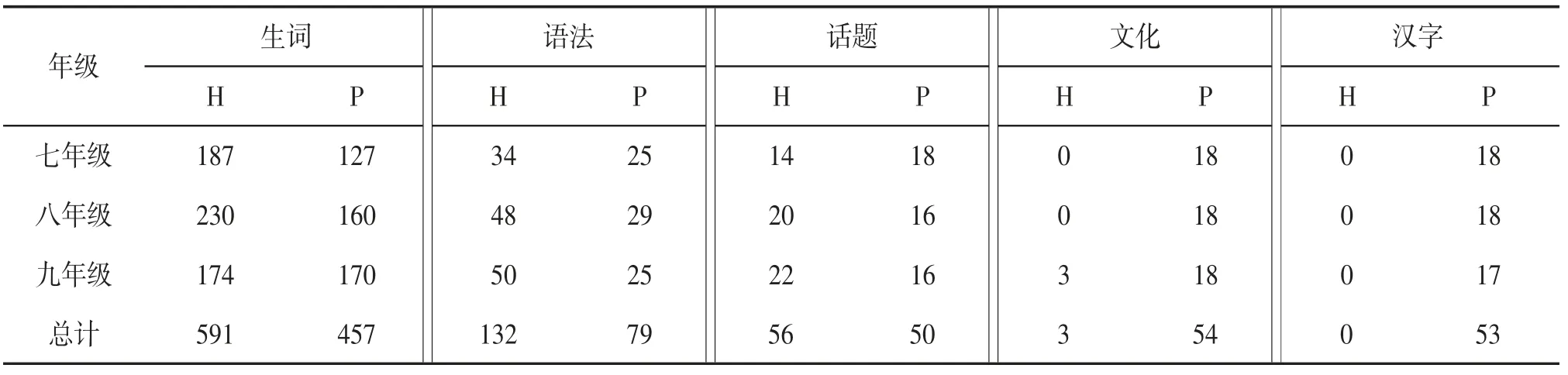

H項目和P項目都以教材和教學大綱設置的內容作為實際教學內容,囊括所有語言要素。另外,文化點和話題點也都是兩個項目包含的重點。在本文調研時,由于P項目幼兒園、小學階段的教材正處在更迭階段,我們以P項目七至九年級階段為例,與H項目對等的水平進行對比(見表2)。

H項目在生詞、語法、話題點方面的數量都高于P項目,原因之一是H項目七至九年級階段的教學單元數多于P項目。其次,H項目使用的教材《輕松學中文(青少年版)》,所涵蓋的語言點數量多于P項目使用的中文教材《跨越絲路》。通過對教材內容的統計,兩類項目差異最大之處體現在文化點和漢字教學上。P項目教材內容分配較均等,每個年級漢字學習總量也趨于均等。表2反映出H項目教材內容上,沒有專門設置文化點和漢字學習板塊,而實際教學中,任課教師根據所教班級的水平,自行適當增加文化點和漢字的教學。

表2 H項目和P項目七至九年級教學內容統計對照 (單位:項)

四、結論與展望

(一)CBI運用與標準化教學模式

就項目規劃而言,P項目是目前阿聯酋中文教學的主要形式,其發展方向體現在兩個方面。一方面,阿聯酋中文教學對CBI的運用體現在教材編排上。幼兒園階段以阿聯酋教育部規定的十大教育主題為綱,與阿拉伯語、英語課程的教育主題保持一致,實現了對同一主題使用不同語言來學習的目標。小學階段和初高中階段,CBI的運用體現在中文所學內容與其他學科的關聯,例如小學階段教材“看世界”環節,重在連接中文學習與其他社會科學常識的學習。另一方面,幼兒園階段在中文、英語、阿拉伯語單獨授課結束后,使用繪本作為故事情景教學的媒介,進一步完成使用不同語言的主題式情景教學,是主題式教學與多學科的綜合教學實踐。

與P項目相對應,H項目由于缺少自上而下的教學大綱,任課教師自行匯編教學大綱時,是以教材作為主要參照,難免對學生所在中文水平階段(如幼兒園階段、初中階段)的宏觀把握有所偏失,導致文化點、漢字出現教學量過多或過少的問題。P項目有自上而下的統一教學大綱,對教學內容的各方面考慮比較均衡,有助于形成標準化的教學模式。

(二)CBI理念與教材編排

CBI理念對教材編排的要求,體現在以內容或主題為依托,而非單一地參照語言點大綱。

阿聯酋中文H項目設立較早,并沒有形成專門的教材體系。《輕松學中文》和《HSK標準教程》是H項目使用的主要教材,但此類教材的編寫出發點并不是基于內容教學法所提倡的原則。從H項目的實際教學調研來看,教師制定的教學活動考慮到了與學生生活、認知相關的主題、話題,且有多學科的互動。P項目整體上遵循阿聯酋教育部提出的教育理念,中文教材除了體現出中文語言特征和中國文化特性之外,還需要兼顧中文與阿拉伯語、英語在語言教學主題方面的一致性。另外,初中、高中階段的中文教材和教學對實現多學科知識關聯有助推作用。