C語言程序設計的翻轉教學效果研究*

楊昆,夏一行,姚金良,韓建平

(杭州電子科技大學計算機學院,浙江 杭州 310018)

0 引言

翻轉課堂教學是本世紀發源于美國的一種“學習知識在課,外內化知識在課堂”的新教學模式。

近年國內出現不少翻轉課堂的教學改革樣例。吉林師范大學的孫崇勇等對高二兩個班的數學課進行八周教學實驗,研究翻轉教學模式對高中生認知負荷及學習成績的影響。胡兵側重于實施方案,設計了大學程序設計基礎中應用翻轉課堂的具體教學模式,包括學習資源庫,學習任務,課堂活動組織。孫丹鳳等在Web 開發課程中進行基于MOOC 的翻轉課堂實踐,描述了具體教學組織方式和考核方式,但是對實施效果僅有簡單的分析。李培設計了C 語言實驗課的翻轉教學模式,闡述課堂設計的具體環節,給出一整套翻轉課的操作實例,并簡單描述了教學效果。類似的,多位作者在C 語言程序設計課程中進行了有關翻轉的教學設計與實踐,并給出了教學效果的簡單展示。針對本科二年級學生,張戎等開展了醫學微生物學的六節課的翻轉教學實踐,根據成績和調查問卷對教學效果進行綜合評估,然而他們的教學時間很少,并且問卷表的粒度很粗。總體來說,關于翻轉課堂的大部分研究是探索翻轉課堂在特定課程中的方案設計和具體組織方式;少部分研究通過一些教學實驗探討翻轉教學模式對學生學習成績的影響,這部分研究或因受限于實施時間短,效果分析不夠深入。綜合來看有關翻轉教學的研究和認識處在比較初級的階段。

翻轉課堂教學本身會有一定的局限性,將其引入C 語言程序設計的實際教學,與課程的匹配度如何還不明確。另外,大學的C語言程序設計課程具有“學生成分復雜,基礎差異較大”的特點,翻轉教學的實際效果到底如何,有必要做進一步深入的研究。本文研究高校C 語言程序設計的翻轉教學的實際教學效果,具有鮮明特色:①覆蓋課程教學的完整過程;②多層次多角度的分析;③量化的實際教學數據和定量分析結果。首先執行整個課程的全周期翻轉教學并收集數據,然后從個體差異的整體分析、教學效果的量化分析和翻轉教學的階段性分析三個層次入手,結合背景差異、課程難度、適應度、時間投入、效果類別、階段性效果等多個角度分析數據。研究結果揭示翻轉教學實施過程中有必要考慮學生的個性化差異并且根據課程特點改進相應的教學流程。

1 數據和方法

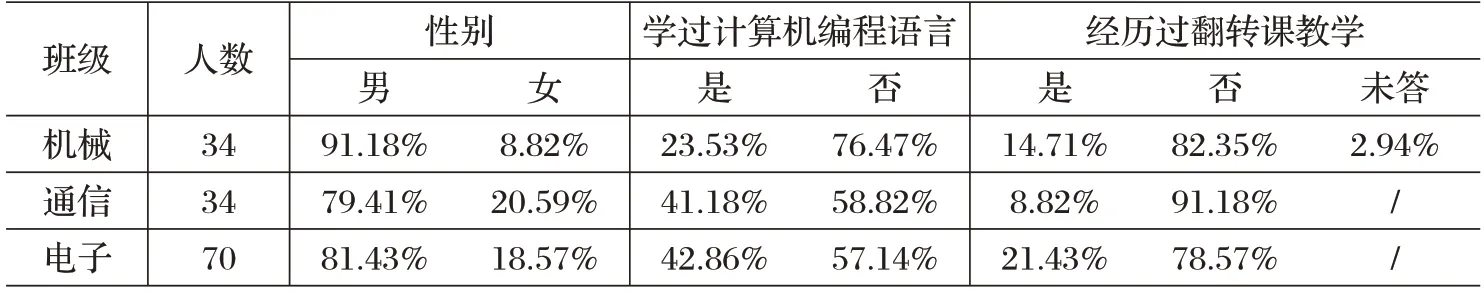

以某高校C 語言程序設計的三個隨機教學班為研究對象。該課程16周,每周五學時(三學時課堂教學二學時上機課),每學時45 分鐘。三個教學班同一位教師授課,教學節奏一致。教學過程中記錄每位學生多個時間節點的學習數據,第14周完成一個精心設計的學習情況調查表,所有數據與期末成績合并成原始數據。刪除包含較多缺失項的數據,校正了學生疏忽大意導致的“失真”數據,最終情況見表1。對數據按不同的類別進行分類研究,顯著性檢驗采用兩樣本t 檢驗,顯著性水平為0.05,相關性分析采用皮爾遜相關系數。

表1 教學班的基本統計結果

2 結果和分析

2.1 個體差異的整體分析

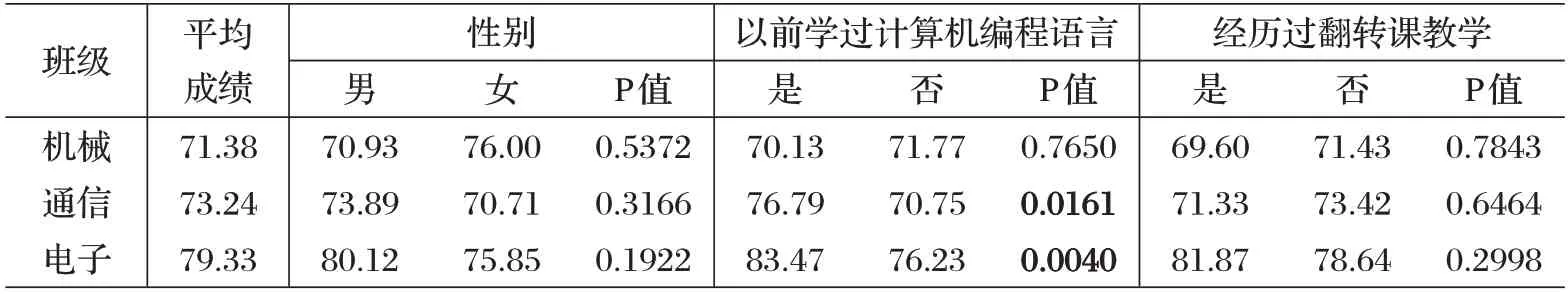

考察班級平均成績,然后按照性別(男/女),以前學習過計算機編程語言(是/否),經歷過翻轉教學(是/否)的類別計算每個子類的平均成績,然后對兩個對應類別進行兩樣本t檢驗,結果見表2。成績分析表明班級之間的差異顯著,電子班的成績明顯優于另兩個班級,并且以前是否學過計算機編程語言的對成績有顯著影響,而以前是否經歷過翻轉課教學對成績沒有顯著影響。

表2 班集的平均成績和子類別的平均成績

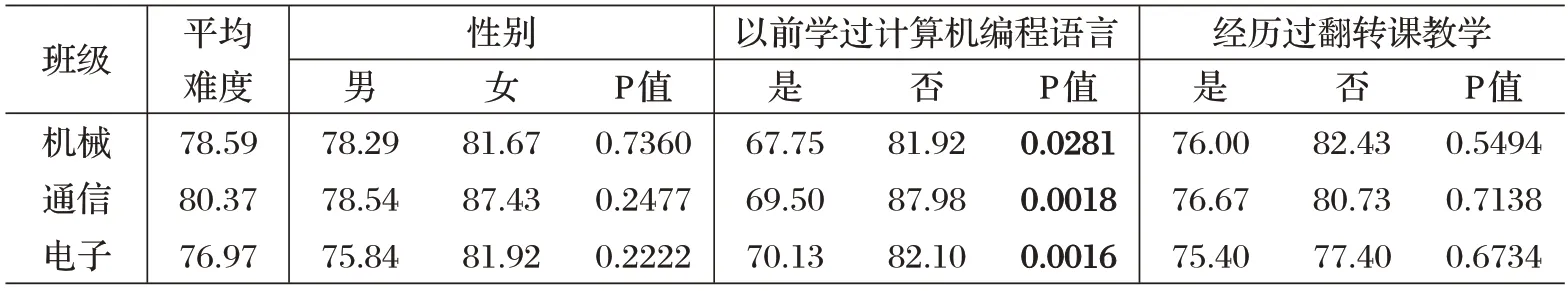

由于課程難度一定程度上反應了學生的學習基礎,計算每位同學的課程難度打分與最終成績之間的相關系數,三個班級的數值分別是-0.3813,-0.1072和-0.3257,表明課程難度與成績是負相關。課程的班級平均難度和子類別的課程難度平均值及其對應的兩樣本t檢驗的結果見表3,揭示以前是否學過計算機編程語言對學生的課程難度具有顯著的影響。結果說明學生的基礎差異影響教學班的學習并增加了教學復雜性,最終會影響教學效果。翻轉教學應該如何滿足學生的個性化學習有待進一步深入研究。

表3 教學班的課程難度打分的平均值和子類的平均值

2.2 翻轉教學效果的量化分析

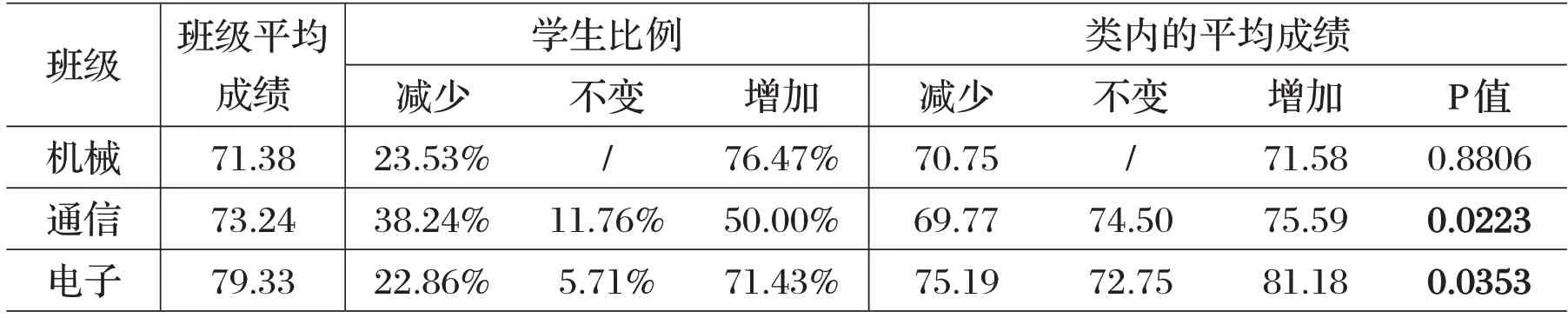

本文調查了“C 語言采用翻轉,使學習效果增加了x%,還是減少y%”的問題。翻轉教學對學習效果的影響為不變、減少(負效果)和增加(正效果)的類別的比例和平均成績以及正負類之間兩樣本t 檢驗見表4。結果顯示,翻轉教學的正效果的學生平均成績均高于負效果類別的學生。盡管實際教學中存在無影響和負效果的學生,翻轉教學整體上對學生有正面影響。

表4 翻轉教學對學習效果的影響類別的比例和類內平均成績及其正負類之間t檢驗P值

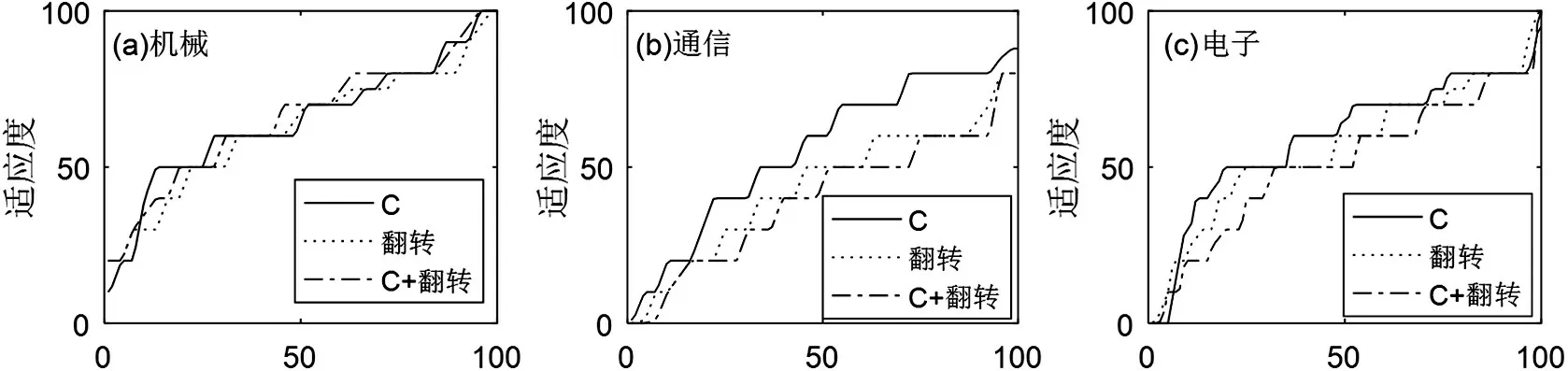

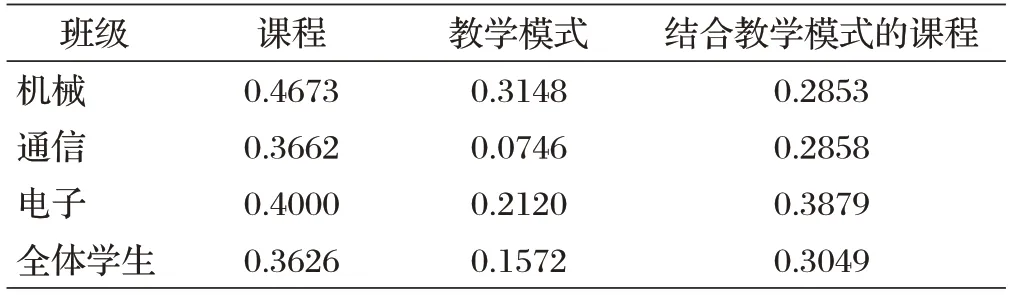

課程和學生之間的橋梁是教學,課堂中的教學方式給學生帶來直接體驗。為了更細致地了解教學情況,調查表中設計了學生對課程、教學模式(即翻轉教學)和結合教學模式的課程的適應度評價,三個班級的適應度分位數圖見圖1。結果表明,學生對課程、教學方式以及結合教學方式的課程這三者的感受不一樣。課程、教學模式和結合教學模式的課程適應度與成績的相關系數見表5,全體學生的教學模式適應度與成績的相關性弱于課程適應度以及結合教學模式的課程適應度與成績的相關性。從班級角度來看,機械班的適應度高于另兩個班級(圖1),但是其平均成績弱于另兩個班級(表2),說明翻轉教學模式只是影響成績的一個重要因素,但不是唯一因素,也不是決定性因素。適應度的分析結果也指出了一個提高學習成績的可能途徑,即增加學生對于結合具體教學模式的課程的適應程度,如何實踐和操作有待進一步探討。

圖1 學生對課程、教學模式和結合教學模式的課程的適應度分位數

表5 課程、教學模式和結合教學模式的課程的適應度和成績的相關性

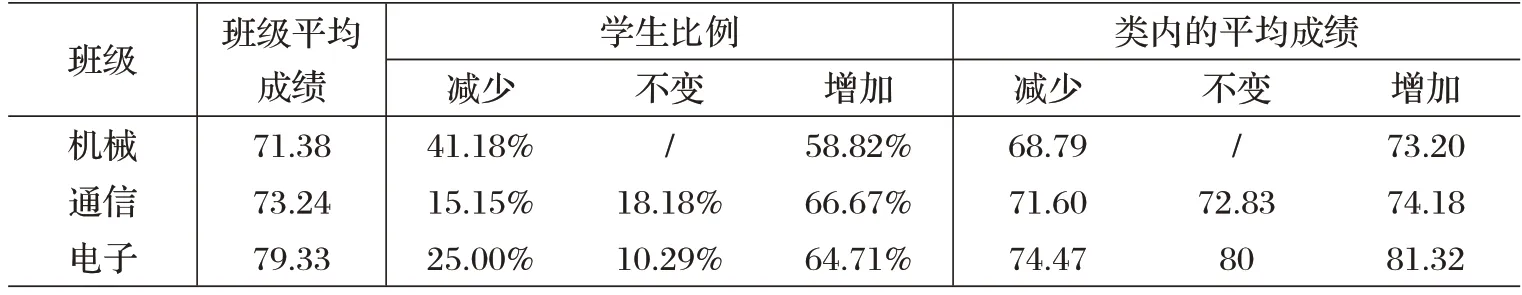

為了更深入地研究教學效果,本文分析了翻轉教學對學生時間投入的影響,三種影響類型的學生比例及其平均成績見表6。翻轉教學使大部分學生增加了學習時間。從三種影響類型的平均成績中可以發現,時間投入減少的學生平均成績最低,時間投入不變的學生平均成績居中,時間投入增加的學生平均成績最高。結果說明增加學習時間有助于提高學習效果,并揭示一種可能性:翻轉教學可以促進學生增加時間投入而提高教學效果。從翻轉教學對學習效果和時間投入的影響看,目前的教學班中都存在無影響或負影響的學生,需要進一步的研究來探討究竟什么原因或者什么特點導致這些學生沒有正向效果。實際教學中盡早識別這部分學生并施加針對性措施是提高翻轉教學質量的一個可能途徑,爭取翻轉教學對所有學生都能發揮正向效果。

表6 翻轉教學對時間投入的影響類別的比例和類內平均成績

2.3 翻轉教學的學習階段的分析

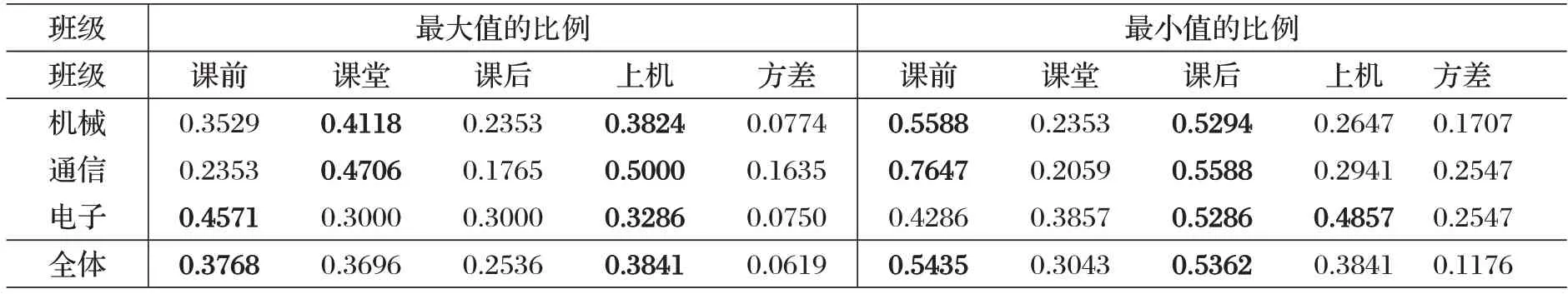

C 語言課程有個上機環節,故翻轉教學可以分成四階段:課前學習,課堂學習,上機學習和課后學習。把整個學習效果記為100%,用四階段學習效果的占比來研究課程四階段的學習效果。因此每個班級產生一個矩陣,列為這四個學習階段效果的占比,每個行向量對應一位學生。為了觀察“相對意義上”最有效和最低效的學習階段分別是什么,首先標記每行的最大值和最小值的出現位置,然后分析班級的每個列中最大值和最小值的出現次數,計算它們的出現比例,見表7(每個班級前兩個最大值加粗標記)。從全體學生的角度看,課前和課后階段最小值的出現比例最高;從四個階段的最大值比例看上機階段最佳。除此之外,學習效果為零的極端值在四個階段的累計次數機械是1,0,2,0,通信是11,0,8,1,電子是3,1,2,0。結果表明,教師主導的課堂和上機兩個階段的學習效果更好,學生自己主導的課前和課后兩個階段效果更差,說明翻轉教學的“學習知識在課外”是個理想化的設計,實際過程中學生不容易執行好。

表7 四個階段的學習效果占比的最大值和最小值的出現比例

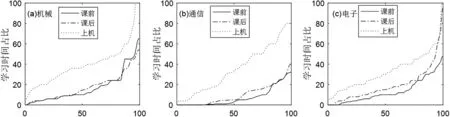

四個學習階段中的課堂時間固定,上機階段、課前和課后的學習時間自由。為了進一步了解時間自由的三個階段的學習情況,本文收集的學生時間投入的分析結果見圖2。結果表明,課前階段的學習時間最少,上機階段投入學習時間最多,并且上機階段與課前和課后階段的學習時間的差距明顯。分析三個階段學習時間的總和發現,超過80%的學生沒有達到自己期望的學習時間,并且少部分同學在上機階段投入非常多的學習時間使得三個階段總時間超過了期望學習時間(即100%)。為了提高教學效果,可以從“弱點環節”課前和課后入手,設計更加有針對性的措施以增加學生的時間投入。

圖2 課前、課后與上機階段的學習時間占比百分數的分位數圖

3 結束語

本文研究高校C 語言程序設計的翻轉教學效果,發現學生個性化差異顯著并影響教學效果;盡管部分學生不適應,翻轉教學整體上促進學習效果增加;翻轉教學促進了大部分學生增加學習時間;實踐中學生不容易執行好“學習知識在課外”的翻轉理念,自主學習能力有待提高。本文的研究或許能為翻轉教學的實踐提供經驗積累,為翻轉教學的優化和完善提供參考數據。后續工作可以從程序設計課程的特點出發,研究翻轉教學對學生編程能力的影響,翻轉教學的學生負擔和翻轉教學的學習效率等有關深刻問題。