課程思政視域下職業院校語文活動課教學探討

——以中國飲食文化活動課為例

郭栩

(郴州職業技術學院,湖南郴州 423000)

一、課程思政的內涵和意義

課程思政是指以構建全員、全程、全課程育人格局的形式,將各類課程與思想政治理論課一起進行,形成同向同行的協同效應,把“立德樹人”作為教育的根本任務的一種綜合教育理念。以習近平總書記關于教育工作的重要論述為根本遵循,是落實立德樹人教育理念的重要舉措。課程思政將課堂作為育人主渠道,將思想政治教育有機融入各門課程的教學和改革,旨在實現知識傳授與價值引領的有機結合,以求潤物無聲地實現立德樹人,從而實現培養社會主義建設者和接班人的目標[1]。

課程思政是現在職業院校語文教學中的一個非常熱門的重要課題,廣大語文老師理應感興趣多做嘗試。因為它不僅是落實立德樹人根本任務的必要措施,更因為它本身是語文教育的應有之義。對于職業院校語文教學來說,課程思政并非一件可有可無、引人觀瞻的裝飾品,相反,課程思政非常重要,它是語文課培養人文素養的有機組成部分。

二、語文教學課程思政現狀

所謂語文課程思政就是通過情感交流增強學生積極向上的情感體驗,培養和發展學生豐富的情感,激發他們的求知欲和探索精神,促使他們能夠形成健全的人格和個性。但是在我們傳統的語文教學中,有的教師忽略了思政在語文教學中的重要作用,為了應付考試而教學,讓課堂枯燥無味,語文課變成了字詞課、背誦課、知識課,學生興趣全無、昏昏欲睡,局限了學生活潑好動的個性。

目前,高職院校語文教學與思政相結合主要呈現兩種狀況,一是沒有認識到語文學科與思政教育之間的關系,二是也許認識到了思政教育與語文教育之間的相互聯系、相輔相成的關系,卻沒有對這兩者之間的關系形成清晰地認識,也沒有采取適合高職院校學生特點的措施在高職院校語文課堂上開展課程思政。

作為一門人文類基礎科目,語文學科的教學重點在于提高學生對語文知識的綜合運用水平。目前部門職業院校語文教師仍采用生硬灌輸的教學理念,通過板書等方式將需講授的知識點全盤托出并要求學生熟記,嚴重缺乏對學生學習感受及自學能力的關注。真正落實思政于高職院校語文課堂教學,是我們職業院校語文教學課程改革的重要內容之一。習近平總書記曾說過“各門課都要守好一段渠、種好責任田,使各類課程與思想政治理論課同向同行,形成協同效應”的重要講話精神,引領著我們職業院校語文課程思政和教學改革的前進方向。語文課是實施課程思政的前提條件和重要基礎,作為語文教師我們應該構建科學全面的語文教學體系,推動語文課程與課程思政的融合,使課程思政育人目標真正能夠落地生根。

三、語文勞動教育活動課的內涵及重要性

2018年9月,習近平總書記在全國教育大會上提出“要在學生中弘揚勞動精神,教育引導學生崇尚勞動、尊重勞動,懂得勞動最光榮、勞動最崇高、勞動最偉大、勞動最美麗的道理,長大后能夠辛勤勞動、誠實勞動、創造性勞動”的要求。黨的十九大也提出了“建設知識型、技能型、創新型勞動者大軍,弘揚勞模精神和工匠精神,營造勞動光榮的社會風尚和精益求精的敬業風氣”的時代要求,勞動教育有了新的更高要求,我們職業教育作為教育體系中不可或缺的一員,致力于培養適應新時代發展的高素質技能型人才,更要培養學生弘揚中國傳統文化,熱愛勞動、尊重勞動、以勞動為榮的精神。

我們利用語文活動課對學生進行傳統文化教育和勞動教育,將課程思政理念融入勞動教育。學生能了解中國飲食文化的發展歷程,通過分組活動對中國傳統八大菜系進行調研,掌握飲食民俗和飲食禮儀,并且在課內與課外結合,理論與實際結合,在語文活動課中弘揚中國傳統文化。

我們以郴州職業技術學院大一新生的一次語文活動課為例來探討如何將課程思政融入語文教學,如何培養學生的人文素養。

四、語文活動課實施方案——以中華傳統美食活動課為例

(一)活動主題

勞動成就美好生活——中華傳統美食之旅。

(二)教學目標

1.能力目標:熟練掌握八大菜系中某一道菜的制作方法,學會包餃子,增強語言表達能力。

2.思政目標:培養勞動習慣,樹立辛勤勞動意識。培養熱愛祖國、熱愛家鄉、感恩父母的心,培養孝道精神,弘揚中國傳統文化精神,培養團隊協作意識。

3.知識目標:了解中國飲食文化發展歷程,掌握中國八大菜系,掌握飲食民俗和飲食禮儀。

(三)學生特征分析

活動課對象為高職院校大一新生,主觀上有勞動的意識,但缺乏持之以恒的決心,大部分學生為“00后”學生,家庭環境較好,受家庭寵愛長大,養成了懶惰的壞習慣。

學生個體之間在勞動習慣方面存在差異,部分學生較為懶惰,沒有做飯的經歷,但大部分容易受到周圍環境的影響,樂于接受老師的鼓勵,經過幾次的主題班會和團課教育,學生在思想接收方面主動性整體較強。

厭倦知識灌輸,對復雜的知識有排斥感。喜歡動手操作,熟悉手機軟件操作,喜歡競技類游戲。

(四)課前準備

1.活動課資料準備

(1)超星學習通電子書《新編中國傳統文化》,張芹玲主編。(2)課前錄好的食文化微課視頻,中國傳統文化之飲食文化。(3)網絡視頻,李子柒美食短視頻、紀錄片“舌尖上的中國”。(4)無線網覆蓋的多媒體教室、網絡資源、超星學習通APP。(5)制作中國傳統美食所需工具、材料。

2.知識準備

(1)閱讀書籍《新編中國傳統文化》“中國的食文化”章節了解中國飲食文化的發展。觀看《舌尖上的中國第一集 自然的饋贈》。(2)教師發布相關教學資源至超星學習通。指導學生學習《中國食文化》,完成知識測試,得出團隊平均分。在超星學習通討論答疑區發布問題“請介紹一種你的家鄉菜或者你特別喜歡的中國名小吃,要求介紹出菜品或小吃特點,并配上圖片”,組織學生討論、點贊。(3)學生分組選擇八大菜系中的一種進行調查研究,并制作圖文并茂的PPT,寫好講解詞。通過網上學習資源或者實地采訪廚師,學會做八大菜系中的一道菜。登錄超星學習通,查閱相關學習資源,完成中國食文化的測試。分組進行八大菜系調查研究,并把調查結果做出圖文結合的PPT,寫出講稿,練習講解。

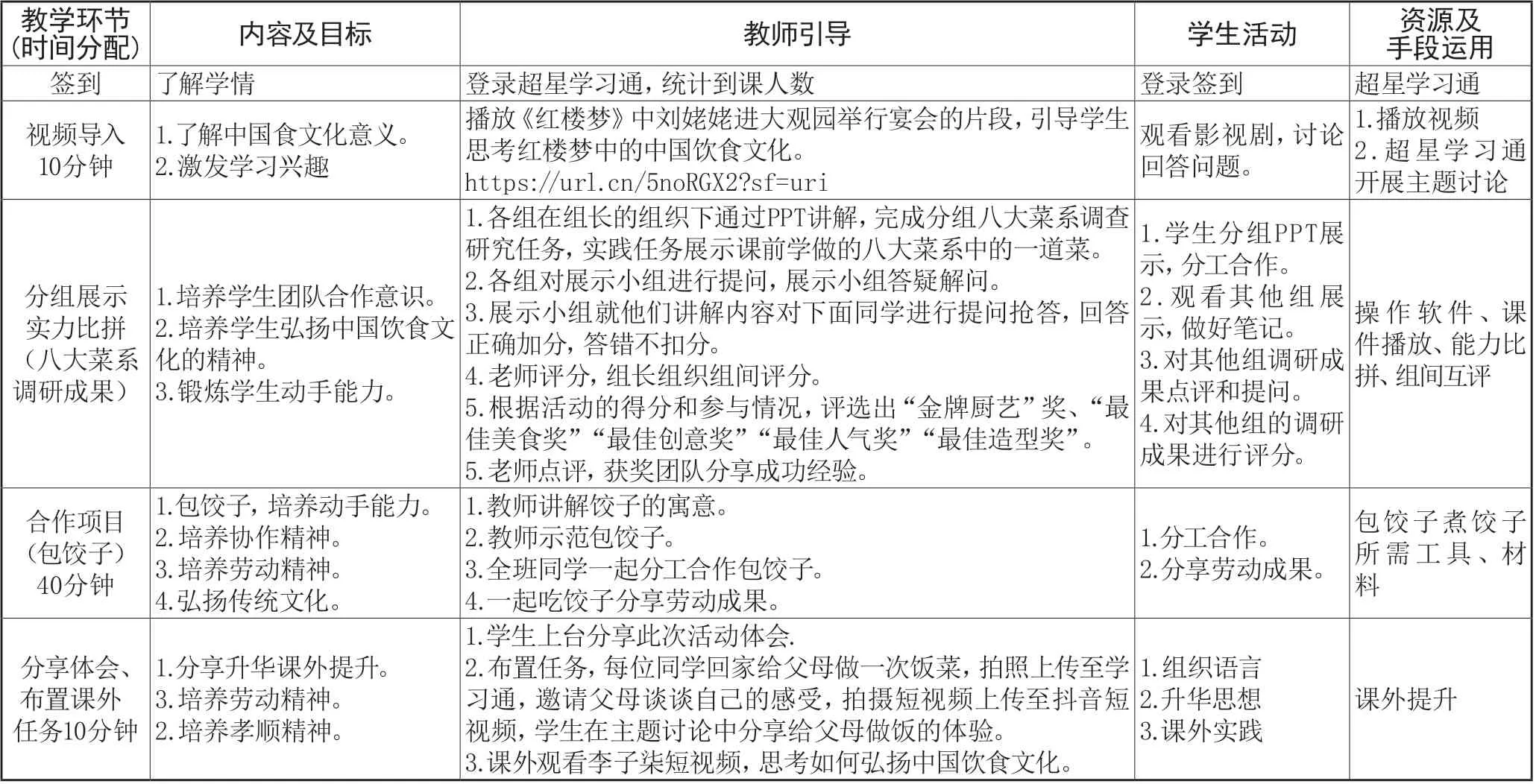

(五)課堂教學設計

表1 課堂教學設計

(六)活動課實施效果

創設“競賽制”活動法。教學過程中,各組成員在組長的領導、管理下,參與教師設置的各項競賽內容,比如實力比拼、自我剖析,各組相互競爭、互評點贊,引起學生興趣,利用團隊作戰方式,讓團隊之間形成競爭,激發學生探索新知識的欲望,增強團隊精神,達到教學目標。

采用混合式教學法。對知識的探索不局限于課堂,而是課前、課中、課后環環相扣,增強了教學效果。課前學生分組自主調查探究。語文活動課堂中以學生為主體,用以練代講的方式貫徹所有知識和勞動能力訓練,有效提升學生動手能力。

以“超星學習通”為主要信息化教學平臺,通過簽到、頭腦風暴、主題討論等方式,激發學生學習興趣,提高學生課堂參與度,幫助達到教育目標。例如我們選取了學生喜歡的中國傳統文化傳播網紅,李子柒的美食短視頻,讓學生在觀看視頻的同時心生對中國傳統美食的向往。

將課程思政“潤物細無聲”融入語文活動課中,把中國傳統文化、語文活動課與勞動教育有機結合起來,通過活動讓學生認識到勞動的重要性。例如,我們在課堂活動中讓學生動手學習包餃子,體驗做中國傳統美食的歡樂,教育學生尊重勞動人民,珍惜勞動成果,培養愛勞動的習慣,樹立辛勤勞動的精神。

課外進行拓展延伸,提高動手能力,增強情感體驗。我們布置了課外任務,運用我們課前調查研究的內容和課堂所學,結合課外自我探索,自行選擇菜譜、食材,給父母做一餐飯,表達對父母養育之恩的感激之情,在學生動手的過程中,學會孝順父母,在中華美食體驗中,弘揚中國傳統美食文化同時也進行了孝文化的踐行,給予他們人文素養的關懷和滋養,更好地利用語文活動課提高學生的素質。

五、課程思政視域下語文活動課教學對策

語文活動課作為語文課中較為特殊的一環,也是課程思政能夠更無聲融入的一環,在課程思政中起著非常重要的作用,如果語文活動課與課程思政結合得好,那么學生人文素養的培養得以真正實現,課程思政在語文課堂也得以真正落地。為了達到這一目的,我們可以采取以下措施。

(一)活動方式多種多樣

我們進行語文活動課的教學改革,教師應發揮自己的特長,根據教材創設多種多樣的活動方式,讓我們的語文活動課豐富多彩,從而達到引起學生學習興趣的目的,比如說文學欣賞章節,我們可以采用讀書分享會的方式來進行語文活動課,比如話劇章節,我們可以采用話劇表演的形式來進行語文活動課,講解話劇《雷雨》時,為了讓學生更加清楚地了解話劇,也更加深刻地理解人物的思想感情,我們就可以采用話劇表演的方式。比如口才與交際章節,我們可以采用辯論賽、演講比賽、職場模擬等形式多樣的活動讓學生參與其中,直觀地感受語文活動課的魅力。

(二)運用信息化手段,提高學生的學習興趣

在信息化時代背景下,我們語文活動課信息手段主要有超星學習通、智慧職教推送資源、發布任務,通過社交平臺QQ、微信公眾號、抖音等軟件,加強團隊合作、信息共享、發布活動宣傳,獲得社會評價。課前,教師推送學習資源,學生線上自學,教師發布任務,學生小組探究,知識檢驗,教師在線答疑。實現課前學生自主學習,課堂知識內化,課后拓展延伸。

(三)活動課評價方式多元化

構建融“學習通”平臺數據與記錄、學生互評、教師評價、社會評價為一體的多元化教學檢測方式,對學生進行課前知識測試檢測、課中智德融合分層多元檢測方式,強調學習態度、積極向上、互幫互助,以評促學,考慮學生個體差異,采用小組內部互評的方式,并采取前后課程的動態跟蹤,促進學生進步。我們還強調知行合一,要求學生積極參與社會實踐,培養審美意識、文化意識、創新意識,課后對學習效果實時監控,實現社會評價,實現評價方式的多元化[2]。

六、結束語

我們進行語文課程思政的教學改革,必須對課程思政有正確認知,不僅僅局限于課堂的45分鐘,通過課前、課中、課后各個教學環節的環環相扣,注重學生自我管理和團隊建設,培養學生自主學習的能力,培養學生的動手能力。轉變以教師為主的課堂模式,把課堂還給學生,讓學生真正成為教學的主體,享受到學習的樂趣。將思政融入教學過程,將中國傳統文化與語文課相結合,在體驗式教學中感受到中國傳統文化之美,讓語文活動課具有人文情懷,將課程育人和思想政治育人有機結合起來,讓中國傳統文化在新時代的青年中得到傳承與發展,讓學生提高民族自信心和自豪感,真正發展成為德智體美勞全面發展的新時代高素質人才。