基于現代產業學院合作協同育人的大數據專業人才培養模式改革*

周 芳 段宗秀 周麗平

(青島城市學院 山東青島 266106)

一、人才培養現狀分析

1.高校數據科學與大數據技術專業人才培養現狀分析

這是一個跨入了“信息智能文明”的時代,“云、大、物、智”已成為當今信息社會的四大關鍵技術,在全球信息化快速發展的大背景下,大數據已成為國家重要的基礎性戰略資源,正引領新一輪科技創新,推動經濟轉型發展[1]。根據2020年大數據產業生態聯盟調研結果顯示,我國互聯網、工業、通信和金融領域對大數據人才的需求較為突出,其中互聯網行業需求過半。未來,數字中國建設、產業轉型升級,這些將對大數據人才產生巨大需求量且需求呈快速增長趨勢[2]。因此,如何能更好地對數據科學與大數據技術專業的人才進行培養,是一個擺在應用型本科高校面前急需解決的新問題。

山東省自2017年至2020年,共有40所高校開設了該專業。對這40所高校開展抽樣調查,結果顯示,該專業目前人才培養主要分為兩個方向,第一,入選中外高水平大學學生交流計劃,合作雙方通過課程對接、雙向學分互認和分段聯合培養方式開展“2+2”學生交流項目;第二,校企合作,積極推進建設現代產業學院。與校外大學開展合作需要資金、設備、師資等因素的支撐并非所有院校都可實現。因此,更多的學校會選擇引企駐校,這也正符合《中國教育現代化2035》中提到的加大應用型、復合型、技術技能型人才培養比重的指導思想[3]。但是通過實例分析與數據庫文獻比較,由于數據科學與大數據技術屬于新興專業,因此在人才培養、師資配備、實驗設備、考核機制等方面還存在諸多不足,正處于各方面待完善階段。

2.推動現代產業學院發展的政策支持及現實需求

2020年教育部、工業和信息化部聯合啟動現代產業學院建設工作,堅持育人為本、產業為要、產教融合、創新發展為建設原則[4],推進共同建設、共同管理、共享資源,探索“校企聯合”“校園聯合”等多種合作辦學模式,實現現代產業學院可持續、內涵式創新發展[5]。2021年2月中共山東省委教育工委、山東省教育廳發布《中共山東省委教育工委、山東省教育廳2021年工作要點》,提到要推動高等教育特色分類發展,特別是推進現代產業學院建設,實施產教、科教協同育人模式,打造科教產融合聯盟[6]。據教育部數據顯示,2020年產學合作協同育人項目共有994所高校與329家企業合作立項9554項。日前,教育部發布《教育部產學合作協同育人項目2021年項目導引》,其中在數字經濟、信息產業方向中提到“培養高水平、快速適應數字產業化要求的信息技術人才,以及創新人才培養模式。校企共建信息技術領域通識類課程,提高傳統產業人才信息技術素養。”

二、研究內容

1.調查研究

我院于2019年成功獲批數據科學與大數據技術本科專業,這一專業的成功申報為加快新工科建設,為國家培養應用型大數據人才奠定了良好的基礎,本次課題研究的內容通過對省內開設大數據專業或者設置大數據專業方向的院校進行調查研究,尋求各高校在大數據專業人才培養的過程中遇到的實際問題,并針對遇到的問題提出解決方案。

目前,齊魯師范學院數學學院與大連東軟教育集團等企事業單位和政府部門合作開展大數據研究,自2017年在信息與計算科學專業設置大數據課程模塊,2020年數據科學與大數據技術本科專業招生。山東財經大學數據科學與大數據技術從2018年度開始招生,授予理學學位。該校的大數據主要研究財經領域的大數據技術,具有明顯的財經特色。山東科技大學數據科學與大數據技術專業設有金融大數據實驗室、大數據處理算法及應用研究實驗室、海洋大數據與高性能計算實驗室等。青島科技大學數據科學與大數據技術專業面向衛星大數據、工業大數據、醫養健康大數據及海洋大數據的處理、分析和應用需求。青島黃海學院大數據學院與經濟學、管理學、醫學等進行多學科跨界融合發展,建立大數據實驗室、藍鷗大數據實驗室(校企共建)。

2.問題研究

根據2019年10月21日召開的十三屆全國人大常委會第十四次會議上,提出的《中華人民共和國高等教育法》實施情況的報告顯示[8],人工智能、大數據等戰略性新興產業專業人才培養不足[9]。目前國內高校存在的最大問題是辦學定位不科學,學科專業特色不鮮明,人才培養的層次類型不合理,導致人才供給和市場需求“對不上”,畢業生就業難問題逐漸顯現[10]。

由于大數據技術與計算機科學、網絡技術等聯系緊密,目前大多數高校的大數據專業課程都偏向智能控制、金融和管理,但大數據課程應該有自己的體系,包含云計算、大數據、大數據挖掘、深度處理等多個門類[11],除云計算現在有統一的教材外,其他課程均缺乏專業的教材。“解決教材只是問題的部分,大家都知道大數據是建立在運營平臺上的,高校本身并沒有掌握可以利用的大數據。如果不能讓學生們有動手、驗證的機會,光有教材同樣作用不大。”未來幾年,國內對大數據人才的年需求量達到150萬人。其中大部分是做數據篩選、挖掘等運營維護的基本工作,這也會成為部分高職、專科院校的主要培養方向,至于本科及更高層面的教學,應該側重大數據軟件開發、深層運用等方向,縱觀省內各高校目前在大數據專業人才培養中采用的模式,多數以跨學科專業人才培養為主,為其定向培養大數據人才,但這種培養模式未必適合所有高校。

3.對策研究

針對目前大數據專業人才培養過程中出現的各種問題,課題提出基于現代產業學院合作的產學育人人才培養模式,主要從以下幾個方面進行建設或者改進。

(1)創新人才培養模式。旨在加強數據科學和大數據技術專業學生立足地方,面向區域經濟產業和社會需求的專業能力和可持續發展能力,以培養學生實踐創新能力為重點,深化產學研深度融合、校企合作,創新人才培養方案、課程體系、方法和保障機制[12]。

(2)開發校企合作課程。我校計算機相關專業的課程設置一直秉承“以行業標準為準則”的指導思想,在共建產業學院的基礎上,共同完成教材編制、專業課程建設,設計符合應用型人才培養的課程體系、優化基礎、專業以及實踐課的合理課程結構。對于課程的教學內容進行定期更新,通過“一課雙師”讓教師和學生及時了解本行業的創新動態發展,與產業需求科學對接,建設符合學校實際的工程案例集。

(3)打造實習實訓基地。以行業標準為參考,與在專業領域具有較高影響力的企業合作,共建定制化的校內實訓實習環境。構建功能集約、開放共享、高效運行的專業類或跨專業類實踐教學平臺。

4.在本校的應用研究

本校針對2019和2020級數據科學與大數據技術專業的學生進行人才培養模式的改革,通過修訂人才培養方案、重構課程內容以及綜合課程評價等方面進行改革。

(1)專業培養目標緊貼企業需求

現代產業院校合作教育的出發點是以需求為導向,最終目的是促進學生能力的發展。以企業需求為出發點,融合優化,以工程教育學意義上的專業培養目標轉化和設計,將生產一線領域對技術升級或技術創新的需求轉化為核心能力,培養具備關鍵技能和綜合素質的工程技術人才。那么,這些能力和素質可以追溯到根據學習復雜性和情境的不同要求,將相應的專業知識、技術知識和實踐知識有機結合,形成內外適應性緊密結合、相互映射的合作培育環路。

(2)專業課程實施協同推進和過程不斷優化

在現代產業學院合作協同育人的人才培養過程中,需要解決學校和企業這兩者之間不同視角、不同資源、不同方式的協同性問題。校企聯合培養模式的專業課程由企業工程師和高校教師協同實施,具體包括教學情境、教學問題和教學環節協同設計等,可以相對準確地把握課程地圖,錨定課程目標,取得良好的教學效果。

三、思路方法

1.基本思路

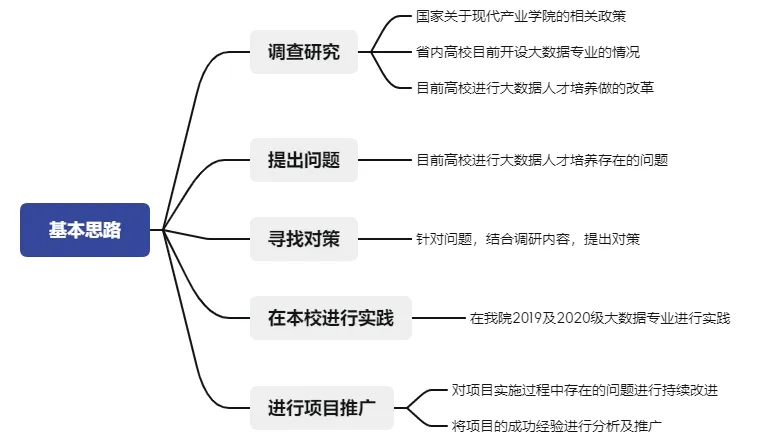

通過對國內外相關課題內容的研究,確定大數據專業人才培養模式的改革方向,并在我院大數據專業人才培養過程中加以實施,促進學院新工科建設也能更好地完成基于現代產業學院合作的人才培養,具體思路如圖1所示。

圖1 課題研究基本思路

2.具體研究方法

(1)調查研究法

運用調查研究法完成國內外的相關政策,以及評估當前我國及我省已經開展的產學合作協同育人模式的現狀及形式,并通過個案研究法強化重點。

(2)描述法和歸納法

運用描述法和歸納法客觀描述不同高校育人模式的相同點與差異性。

(3)比較研究法、定性研究法和思維研究法

運用比較研究法、定性研究法和思維研究法找出我院目前所使用的育人模式與其他高校的相似點,并學以致用、靈活借用,尋找不同培養模式間的契合點,找到適合我院的育人模式。

(4)實地考察法

運用實地考察法,將企業的文化、企業的技術、企業的育人思想引入我院數據科學與大數據技術專業的人才培養中;運用系統研究法,秉承優勢互補和共贏戰略提出可供決策部門參考,兼具理論價值和實踐操作性的建議。

(5)實證研究法

采用兼有個案分析和系統分析環環相扣的思路開展研究,通過調查研究實踐與系統分析提出新的人才培養模式,也就是實證研究的主要方法。

四、創新之處

通過與行業企業共建產業學院,協同完成大數據專業人才培養,為共同制定人才培養方案,進行師資培養、課程體系改革、打造校企合作品牌奠定良好基礎。

進行綜合課程評價,以使課程評價成為真正關于學生學習效果與實際學習產出的評價。

五、取得成果

1.提升高校教學科研實力

人才培養是高校培養之本,但是沒有融入研究和高新技術的培養,不足以體現應用型人才的培養。學校教學質量的保證是現階段高校生存的根本需要,而大力開展科學研究是提高辦學水平,增強學校綜合實力的長遠目標。大數據實驗室建設可以滿足科學研究的需要,基于教學平臺進行二次開發,再利用現有平臺進行產品設計與驗證,最終研發出具有自主知識產權的產品,可以進行軟著和專利申報,同時有利于論文編寫與發表,增加科研成果產出,提高科研成果質量,利于科研成果的商業化和市場化。

2.發揮學院專業優勢開展實驗教學

利用實驗室資源,讓學生理論學習之外,結合公司產品體系開展實驗、實訓教學,可以讓學生了解知識在校園外的實際應用,有助于引導學生形成良好就業觀念。

3.深化校企合作

在已有基礎上實現學院與企業的實驗教學資源的高度共享,建立可持續發展的大數據實驗教學服務支撐體系。給予學校在該方向知識產權及創新創業方面提供良好支持,將大數據實驗室打造成真正的應用級實驗室,滿足產、學、研、用一體的需求。做到產教融合,將商業項目運用其中,形成長期的項目合作研發戰略合作關系。