基于輔助教學模式的地質工程專業地質實習教學系統設計

黃曉虎 郭 飛 左清軍 張 鵬 鄧茂林

三峽大學土木與建筑學院,湖北 宜昌 443002

2019 年底爆發的新冠肺炎疫情極大地沖擊了傳統的“教師講授為主”的線下課堂教學模式。在“停課不停學”的號召下,依托新時代互聯網豐富的媒介拓展教學資源,教育界形成了一場聲勢浩大的課程在線教學運動。線上課程教學的開展,不僅拓寬了教師的視野,更為大學教育改革提供了強大的推動力。但線上課程教學存在課程監管難度大、缺乏課堂情景互動等問題,特別是對于地質工程專業地質實習教學這類實踐性極強的課程,只依靠線上課程教學難以達到理想的教學效果。課程組針對三峽大學土木與建筑學院地質工程系地質實習教學中出現的問題,設計了一套以“安全管理APP、線上課程、技能競賽、中期答辯、結課報告”為一體的輔助教學模式,探討輔助教學模式如何與傳統課堂深度融合,以達到提高教學效果的目的。

一、地質實習教學簡介與實習內容

地質工程專業的特點是直面工程建設。這就要求在本科教育教學方面注重實踐性,使培養的學生在本科畢業后具備必要的理論基礎知識和初步的專業技能及實際工作能力,地質實習教學是實現這個目標不可或缺的一環。

在完成構造地質學、礦物巖石學、地貌與第四紀地質三門主干專業基礎課教學任務的基礎上,學生于大二暑假開展地質實習教學。實習過程可分為三個階段:第一階段,巖石與構造;第二階段,實測剖面;第三階段,地質填圖。課程目標:掌握地質調查的基本工作程序和野簿記錄格式,熟悉三大類巖石的巖性、典型地質構造現象、地質剖面圖、隨手剖面的繪制方法;掌握實測地層剖面和圖件規范整理繪制、野外獨立地質填圖和圖件規范整理繪制的工作方法。

教學方式以路線教學為主,在巖石與構造、實測剖面、地質填圖等階段分別設計野外教學主路線3 條、2條、1條。每條主路線包括分路線若干條,每條分路線包含若干地質點。典型地質點是經過強烈地質改造的“孤立體”,這些“孤立體”有機整合起來形成一條完整的路線。路線單程在2小時內,野外教學時間為4~5個小時。針對各個地質點進行授課,過程為“教師現場指出地質現象并初步講解→學生觀察→教師深入講解并拓展”。實習總時間為20 個工作日,其中巖石與構造10 個工作日、實測剖面4個工作日、地質填圖6個工作日。

二、地質實習教學的現狀、存在的問題以及引入輔助教學模式的需求

(一)現狀及存在的問題

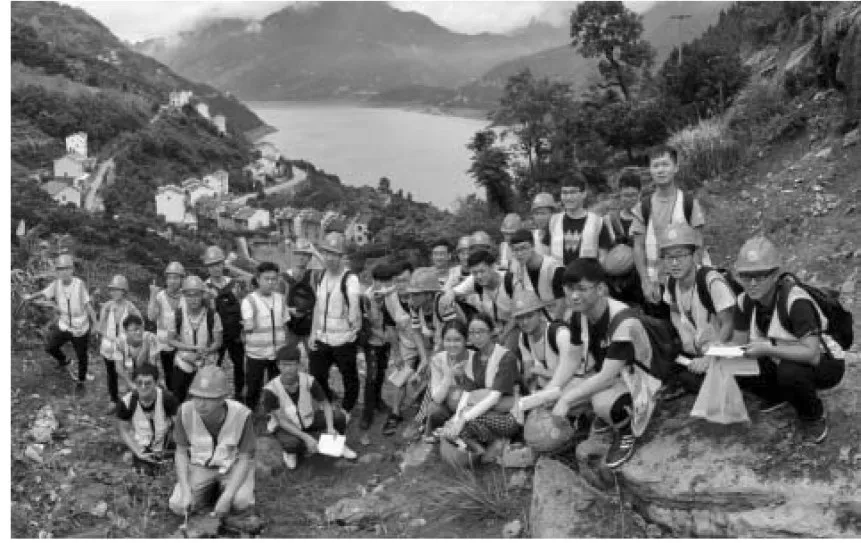

三峽大學土木與建筑學院地質工程系的主要實習路線位于S334 國道(秭歸至巴東段)上,道路安全區域小,車流量大,見圖1。同時,實習路線上各教學點的場地較為狹窄,極易出現擁擠現象,見圖2。在實習過程中,教師除了承擔授課任務還需負責安全管理,這樣的實習不僅存在一定的安全隱患,而且會分散教師的精力,降低授課質量。2014 年,教學團隊開始引入中期答辯,針對第一階段涉及的巖石與構造的內容,以實習小組為單位進行歸納總結,然后以PPT 的形式進行匯報,指導教師根據匯報情況打分,并進行排名。與此同時,指導教師發現學生會有意地在地質實習教學中提出新思路,但部分學生也表現出團隊感不強、學習能力弱、好敷衍等。

(二)引入輔助教學模式的需求

學生是教學的主體,如何盡可能地培養學生自主探究的學習能力,發揮學生的主觀能動性,培養學生勇于擔當、勇于探索的精神,并滿足不同個體、不同層次的差異化培養需求,是引入輔助教學模式進而全方位育人的首要目的。

我國全力推進工程教育專業認證,這是提高我國工程教育質量的重要舉措,其核心理念為“以學生為中心、以成果為導向和持續改進”。引入集“安全管理APP、線上課程、技能競賽、中期答辯、結課報告”等為一體的輔助教學模式,強調的是以學生為中心的自主探索式學習,這與工程教育專業認證的核心理念不謀而合、高度一致。其畢業要求里面的“工程知識、問題分析、設計/開發解決方案、研究、工具、工程與社會、環境和可持續發展、職業規范、團隊、溝通、項目管理、終生學習”等能力的培養,或多或少都能在地質實習教學中實現。在輔助教學模式實施過程中,可以通過安全管理APP 加強實習過程中的安全監管;通過線上課程進行課前預習、課后復習、專題討論、課后反饋等;通過技能競賽和結課報告以個人形式總結實習成果;通過中期答辯以課程小組形式自主開展專題研討。以上過程的實施,能顯著提高學生個體的自主學習能力、創新能力以及團隊的協作能力、領導能力。

三、引入輔助教學模式的地質實習教學系統設計

(一)設計思路

根據安全管理、學生自主學習、教師教學等各方面的需求,通過引入集“安全管理APP、線上課程、技能競賽、中期答辯、結課報告”等為一體的輔助教學模式,讓學生改被動學習為主動學習。其目的是優化地質教學實習中的“野外現場教學”和“野外現場學習”,將線上豐富的教學資源融合到地質實習教學的全過程中,進而達到教學內容和教學方法的有機統一,并深度挖掘學生的自主學習能力,實現“學為主體”與“教為主導”有機結合,將“野外現場學習”與課下學習有機結合,為課程教學全過程提供一個立體的、多維的教學環境,以實現課程“創新型人才”的培養目標。

(二)設計原則

“教師引導”的原則。基于輔助教學模式設計的技能競賽、中期答辯、結課報告,教師在競賽內容、競賽形式、過程監督、考核評價等各個方面都起著“主導”作用。教師在個體競賽、團隊協作等方面,是組織者和引導者,同時也是考核評價的裁判員。

“能力培養”的原則。地質實習教學的單日教學任務繁重,以認識花崗巖的某條實習路線為例,共有“小灘頭巖體、青魚背巖體、三斗坪巖體、東岳廟巖體、堰灣巖體”等5 個教學點,路線總長5 千米,每個教學點進行現場教學40 分鐘,累計約2.5 小時。其中教師現場授課約20 分鐘,學生觀察巖體、記錄、取標本、拍照、討論約20分鐘。時間緊、任務重,教師和學生極易疲乏,學生學習的積極主動性得不到充分發揮,不利于學生自主學習能力、創新能力的培養。通過引入輔助教學,特別是線上課程,在現場教學開始的前一周,學生就可以通過線上資源進行預習,同時當天現場教學結束后,學生還可以回看復習,這就構建出了實習課前預習、實習課中教學、實習課后復習一體化的教學設計,教學方法明顯改進,學生的實踐能力、應用能力顯著提高。

“因材施教”的原則。地質實習教學雖然實踐性較強,其授課方式也沒脫離傳統課堂教學內容和教學方法;同時,地質實習是以課程小組的形式進行,常常會忽視對學生的個體差異,無法滿足不同個體差異化培養需求。因此,可以引入技能競賽、結課報告(巖石標本識別、地質現象描述),讓學生以個體形式歸納總結;同時引入中期答辯,以課程小組的形式,明確分工,讓大家共同完成。這就為個性化培養創造了條件。

“多元化評價”的原則。教學評價是獲取課程效果、持續改進的有效手段,更是教師調整教學內容與方法、改進學生學習方式的重要依據。引入輔助教學模式的目的之一,就是使學生評價的方式多元化,堅持教師評價與學生評價相結合、個體評價與團隊評價相結合、效果評價與過程評價相結合、定性評價與定量評價相結合。

“全過程設計”的原則。實習教學是實現全過程育人的主要課程。在實習準備階段、實習開展階段、實習結束階段均要求學生以個體、團隊形式參與,其正常教學和輔助教學均應進行課程與模式設計。

(三)系統設計

1.單日實習課程設計

單日實習課程設計是指從某天實習開始前至下次實習前的一個完整課堂教學周期,分為實習課前、實習課中和實習課后三個階段。

(1)實習課前階段。實習課前階段要做好課前導學安排,明確課堂教學重點、難點,并通過線上平臺預留一定的問題,以啟發學生的探究欲望、激發學生的學習熱情、培養學生的自主學習能力,達到有效導學的目的。教師需在單日實習開始前,查看學生的回答情況,并對單日的實習計劃進行針對性調整。

(2)實習課中階段。到達每個實習點,開始進入授課時間后,教師要求學生在安全管理APP 簽到,在查看到場情況后開始授課。教師在對地質點進行描述的同時進行課堂提問,針對實習點的內容采用討論式教學、啟發式教學進行有的放矢的講解,鞏固實習課前導學內容。講解完成后,指導學生正確地繪制地質素描圖,讓學生掌握相應的基本技能。這種設問—啟發—引導的方式能鍛煉學生獨立觀察的思考能力,為后續課程的教學打下基礎,形成一個系統化的教學流程。

(3)實習課后階段。學生通過線上課程平臺和QQ群發布實習信息,并進行分享和交流,共同完成內業資料整理。有知識拓展需求的學生,可以在教師個性化指導下拓展知識范圍,并設計部分實驗和拓展案例,進行探究式學習,這能激發學生進行深度學習,以滿足不同層次學生個性化培養的需求,達到因材施教的目的。同時,教師根據內業資料的批改情況,分析存在的問題并進行反思和改進,及時調整授課方式,以進一步優化地質實習教學設計,提高教學質量。

2.實習過程設計

實習過程主要包括實習準備階段、實習開展階段、實習結束階段,應根據不同階段的任務和目的進行不同的模塊化設計。

(1)實習準備階段。該階段為實習計劃下達后到實習正式開展之前的階段。教師根據團隊配置情況,結合教學任務與要求,布置實習任務。首先,在實習開始的前7天,開展實習動員,向學生闡明實習背景、實習地點、實習內容、實習安排及安全管理,指導學生下載安全管理APP,并指導學生使用。其次,教師根據課程內容進行前期踏勘,根據可能缺失或受破壞的現場教學點及時調整實習計劃。再次,將收集的線上課程、視頻、圖片、微課等內容,進行模塊化設計,設置合理的預習計劃,并通過QQ 群發布。最后,根據實際情況對學生進行分組,需避免小組中女生過多。

(2)實習開展階段。地質實習教學的內容主要包括三大部分:巖石與構造、實測剖面、地質填圖,這個階段是輔助教學模式引入的核心。安全管理APP 和線上課程的運用貫穿整個實習的20天,技能競賽和中期答辯安排在“巖石與構造”之后,結課報告為整個實習的匯總,安排在最后,設計的過程如下。

安全管理APP 主要是實現課前簽到、課中點名、安全距離預警等功能。

MOOC 課堂形式的線上課程主要包括教學輔助功能和課程體系兩部分,教學輔助功能可以課前預習、課后輔導、互動討論、布置作業、開展考試,課程體系涵蓋地質實習教學路線上的巖石、構造、地質災害、防護工程等內容,有一定的拓展,并具備更新能力。現場實習的前一天下午教師會通過QQ 群發布第二天的實習任務,并安排對應的線上預習任務,查看學生自主學習進度(如觀看視頻的時間、時長,討論題發帖數)和學習效果(闖關練習、單元測驗成績),提醒學生按時完成,并計入平時成績考核。

技能競賽。對收集到的各類巖石標本,由帶隊教師進行篩查,建立標本庫,在“巖石與構造”現場教學結束后,以個人為單位,考核學生的標本采集、識別、描述、命名等能力,以及對構造的畫素描圖能力。同時,指導教師進行打分,并計入學生實習總成績。

中期答辯。“巖石與構造”現場教學結束后,以小組為單位,結合網上教學資源對10天的現場教學內容進行深入討論,達成共識后協同制作專題匯報PPT。同時,指導教師進行打分,并計入學生實習總成績。

結課報告。“巖石與構造、實測剖面、地質填圖”現場教學結束后,學生以個體為單位,結合技能競賽、中期答辯對20天的實習內容進行歸納總結,形成整體報告。同時,指導教師進行打分,并計入學生實習總成績。

(3)實習結束階段。教師通過QQ 群發布對實習全過程的綜合評價,并進行在線問卷調査,對課程教學過程和效果進行系統總結,同時根據實習效果進行對比分析,對后續實習計劃進行改進,以達到持續改進課程教學質量的目的。

四、結語

文章從優化地質工程專業地質實習教學的角度出發,結合地質教學實習在線上開展的經驗以及地質教學實習實施過程中存在的問題,以“全方位育人”為指導,以教師引導、能力培養、因材施教、多元化評價、全過程設計為原則,以提高學生自主學習能力和創新能力為目的,引入輔助教學模式。該模式突破了傳統的以“教師講授”為主的線下課堂教學模式,將安全管理、線上課程、個體培養、團隊協作等進行有機融合,構成了一套立體的、多維的教學環境,為深化地質教學實習教學改革提供了新的突破方向。