超聲引導下穿刺活檢術對肺周圍型腫塊取材的影響因素分析

畢方平 劉 蕊 李衛群 朱 彪

婁底市中心醫院住院部超聲診斷科,湖南婁底 417000

近20 年來,肺癌發病率越來越高,尤其是早期肺周圍型肺癌均無特異癥狀,確診時基本上已屬進展期,故早期診斷至關重要。支氣管鏡引導下肺穿刺活檢是肺中央型腫塊的常見取材方式,但對于肺周圍型腫塊卻無效。CT 引導下穿刺活檢術對于肺周圍型腫塊的取材有一定效果,但大劑量的射線對人體有損傷,而且不能實時成像,不適宜常規應用。超聲引導下肺穿刺活檢術是近幾年新發展的技術,具有創傷小、無射線、能實時引導等優點,尤其是超聲造影可以判斷腫塊有無壞死部位及壞死范圍,具有其他影像學方法無法比擬的優勢,有望在肺周圍型腫塊的穿刺活檢中發揮出巨大作用。本研究通過分析93 例超聲引導下肺穿刺活檢患者的臨床資料,探討超聲引導下肺穿刺活檢術對肺周圍型腫塊的價值。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2019 年1 月至2021 年10 月在婁底市中心醫院經CT 診斷為肺周圍性腫塊的住院患者共93 例。納入標準:①經CT 確診的周圍性腫塊且貼近胸膜;②有合適的穿刺路徑;③局部胸壁完整。排除標準:①急性肺衰竭或心力衰竭;②凝血功能嚴重異常;③精神異常或意識障礙;④胸部外傷或手術史。其中,男76 例,女17 例;年齡33~83 歲,平均(64±9)歲,所有患者均為單發病灶,且均貼近胸膜。根據腫塊直徑的不同,分為<3cm 組、3~6m 組、>6cm 組;根據穿刺針型號(16G,18G)的不同,分為粗針活檢(coarse needle biopsy,CNB)與細針活檢(fine needle aspiration,FNA)組;根據超聲造影結果分為局部壞死組與無壞死組。所有患者術前均被告知穿刺活檢的風險、益處及穿刺過程中的配合方式,并簽署知情同意書。本研究經醫院倫理委員會審批的批準[倫理審批號:2021-倫審(科研)-011]。

1.2 方法

常規超聲掃查及超聲造影采用意大利百勝MyLab Twice 多普勒超聲診斷儀,探頭型號為CA541,凸陣探頭頻率范圍為2.0~4.8MHz。穿刺活檢槍采用巴德醫療科技上海有限公司生產的16G 或18G 全自動組織活檢槍,穿刺針批號REDS1545,型號MN1616。

術前常規檢查血常規、凝血功能、超聲心動圖,告知穿刺的風險和益處,并簽署知情同意書。患者取仰臥位、側臥位或俯臥位,應用凸陣或線陣探頭行常規超聲掃查,觀察病灶的體積、形態、內部回聲及血供情況,觀察腫塊與周圍組織及胸壁的關系,然后將儀器切換為諧波成像模式,超聲造影劑采用意大利Bracco 公司生產的聲諾維,取5ml 生理鹽水進行稀釋,采用快速團注法經患者的肘靜脈注入,立即開啟超聲計時儀,全程觀察約5min,觀察腫塊的增強情況,同時按下超聲診斷儀內置的動態存儲鍵記錄超聲造影的全部過程,對無增強區域采集圖片進行記錄。造影結束后,囑患者屏氣,在體表標記最佳穿刺點。常規消毒、鋪巾、2%利多卡因局部麻醉,在超聲引導下將活檢槍的針尖推入腫塊上1/3處,然后按下活檢槍按鈕,退出活檢針后將組織放在濾紙上吸附1min,后將其置入10%甲醛中固定,同理在腫塊的中1/3、下1/3 處分別取材,再送病理檢查。

1.3 觀察指標

比較不同腫物直徑(<3cm、3~6cm、>6cm)、不同穿刺針型號(16G、18G)及病灶內部有無壞死(有壞死、無壞死)組間取材成功率、并發癥方面的差異。取材成功的標準是發現腫瘤細胞或有診斷意義的良性細胞。

1.4 統計學方法

2 結果

2.1 不同腫塊直徑、超聲造影及病理分型統計

共93 例患者行超聲引導下肺穿刺活檢術,其中慢性肺炎28 例,原發性肺癌51 例,并發癥14 例,其中取材失敗12 例(12.9%)。51 例原發性肺癌中,腺癌37 例,鱗癌13 例,小細胞癌1 例。93 例患者中,<3cm 組21 例,>6cm 組共41 例,3~6cm 組31例;CNB 組79 例,FNA 組14 例;超聲造影提示局部壞死組42 例,無壞死組51 例。

2.2 不同腫塊直徑對穿刺并發癥及取材成功率的影響

3 組不同腫塊直徑穿刺并發癥發生率比較,<3cm組并發癥發生率(4.7%)最低,差異無統計學意義(>0.05);3 組穿刺取材成功率比較,3~6cm 組取材成功率(96.7%)最高,差異有統計學意義(<0.05)。

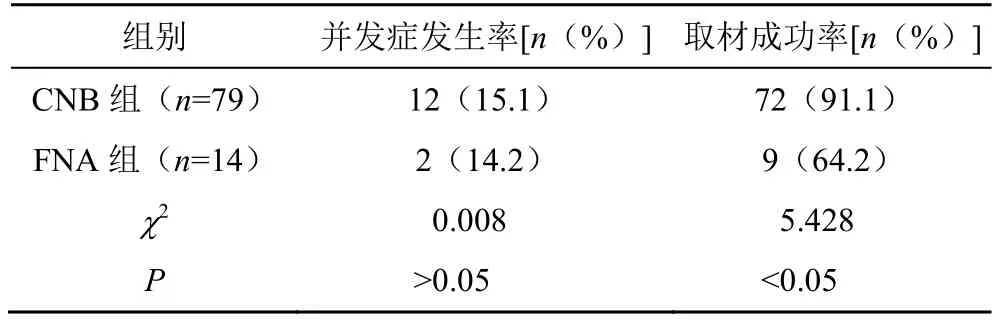

2.3 不同型號穿刺針并發癥及取材成功率比較

CNB 組與FNA 組穿刺并發癥發生率比較,差異無統計學意義(>0.05),但CNB 組穿刺取材成功率明顯高于FNA 組,差異有統計學意義(<0.05),見表1。

表1 不同穿刺針型號對穿刺并發癥發生率和取材成功率的影響

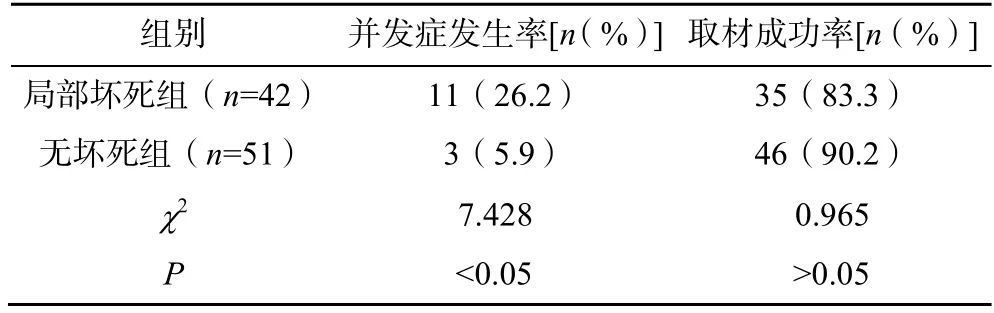

2.4 腫塊局部壞死對穿刺并發癥及取材成功率的影響

超聲造影提示局部組織壞死組與無壞死組比較,無壞死組并發癥發生率低于壞死組,差異有統計學意義(<0.05);兩組取材成功率差異無統計學意義(>0.05),見表2。

表2 腫塊局部壞死對穿刺并發癥發生率取材成功率的影響

3 討論

近年來,肺癌的發病率逐年增高,但對于不同的國家、地區及人群,其發病率和病因略有不同,但以吸煙危害最大。2019 年美國新增肺癌病例228150 例,死于肺癌患者142670 例。肺癌的準確診斷對于臨床決策至關重要。肺中央型腫塊可通過纖維支氣管鏡取組織病理確診,而周圍型腫塊因其無法到達腫塊位置而作用有限。CT 引導下肺穿刺活檢術是既往常用的活檢方式,可以清晰顯示病灶的位置、直徑、形態,不受肺部氣體的干擾,術后復查CT 能夠及時發現肺氣腫、肺出血等并發癥,且有多個研究證實其在肺周圍型腫塊穿刺活檢中有效。但CT 放射劑量大,不能夠實時引導,無法判斷組織是否壞死,故CT 引導下肺穿刺活檢術作用有限。超聲引導下肺穿刺活檢術是近幾年應用于臨床的新技術,具有微創、無輻射、可實時引導、可床邊操作等優點,尤其是術前超聲造影可有效判斷腫塊是否有壞死區域,從而為術中避開壞死區、提高取材成功率發揮作用。謝家良等研究表明,超聲引導下肺穿刺活檢術取材成功率高,并發癥發生率低。

本研究共入選93 例患者行肺穿刺活檢術,經病理確診肺癌51 例,占比54.8%,與何英等研究結果略有不同,可能與醫院等級及患者入選標準有關。在42 例非腫瘤患者中,慢性肺炎28 例,占比66.6%。在非腫瘤性病變中,炎性病變占比很高,之所以出現這種肺外周炎性病變行穿刺活檢術的現象,可能與炎性病變形態不規則而CT 無法排除癌癥有關。本研究發現,<3cm 組并發癥發生率最低,這可能與腫塊靠近胸膜圖像顯示清晰能夠有效引導針尖的移動有關,而且通過彩色多普勒可發現病灶周邊的血管,從而降低肺出血等并發癥的發生。本研究還發現,腫塊內部局部壞死可導致取材成功率降低,原因可能與壞死組織散在分布且超聲表現為等回聲與周圍組織難以鑒別有關。本研究取材失敗12 例,主要原因是2 例患者肺氣干擾圖像顯示不夠清晰,6 例患者病灶體積太大,4 例患者術中不配合。

目前,靶向治療已成為肺癌治療的重要手段,其關鍵是分子學測試,而分子學測試的重點又是有足夠的取材量,尤其是肺腺癌。本研究的51 例肺癌患者中,腺癌患者占比72.5%,與既往結果基本一致。FNA 和CNB 均為分子學測試的組織來源,但以CNB 更為重要。研究表明,CNB 診斷肺癌的敏感性明顯高于FNA,但診斷準確性無明顯差異。本研究中,CNB 組患者占比84.9%,與既往研究結果一致。FNA 是分子學檢測的一個輔助來源,組織被擠成細胞塊,可最大限度地減少取材的浪費,這也是本研究采用FNA 的原因之一。本研究還發現,3~6cm 組取材成功率最高,與楊慧慧等的研究結果基本一致。本研究結果顯示,與FNA 組比較,CNB 組并發癥發生率略高,但兩組差異無統計學意義,CNB 組取材成功率明顯高于FNA 組,差異有統計學意義,可能與16G 穿刺針取材量大卻容易誤傷腫塊內部的小血管有關。

綜上所述,超聲引導下肺穿刺活檢術是肺周圍型腫塊的主要取材方式,取材成功率高,并發癥低。穿刺針型號、腫塊大小均是肺周圍型腫塊取材的重要影響因素。