我國職業教育課程評價研究的趨勢、主題與展望

——基于CNKI 數據庫的文獻計量與可視化分析

范棲銀 石偉平

(華東師范大學 上海 200062)

《深化新時代教育評價改革總體方案》提出要健全職業學校評價,擴大行業企業參與評價,完善與職業教育發展相適應的評價機制。全國職業教育大會也旗幟鮮明地指出,要深化職業教育評價改革,形成具有職業教育特點的評價標準和辦法。增強職業教育適應性是新發展格局下建設高質量教育體系的重要訴求,需要改革職業教育評價機制,增強職業教育人才評價的社會認可度。職業教育課程評價是職業教育課程開發與建設中非常重要的一環,保障著課程設計與實施的成效,在課程改革的推進過程中發揮著激勵、監督、調控與甄別的功能和作用。

當前,隨著教育評價改革的不斷推進,在職業教育課程評價領域涌現出一批有價值的研究成果。然而圍繞我國職業教育課程評價研究成果的綜述研究還較少,學者往往更關注課程的開發與建設。梳理和分析我國職業教育課程評價的研究成果,有利于了解其發展趨勢與主題分布,并為未來研究指引方向。故本研究應用文獻計量與可視化分析方法,探究國內職業教育課程評價研究的趨勢與主題分布,同時基于我國職業教育課程評價改革的新要求,對未來我國職業教育課程評價的研究方向做出展望。

一、研究方法與數據采集

(一)研究工具與方法

本研究對我國職業教育課程評價相關文獻的發文量、核心作者和機構分布情況進行了描述統計,并綜合運用了BICOMB2.0、UCINET6.0、SPSS22.0 等軟件,通過關鍵詞聚類分析、多維尺度分析與社會網絡圖譜等對該領域的研究主題發展情況進行分析,凝練出我國職業教育課程評價研究的熱點議題。

(二)數據來源與處理

研究數據來源于中國知網(CNKI)期刊數據庫,檢索日期為2022 年4 月10 日,設定檢索詞的篇名為“職業教育+職業院校+中職+高職+中等職業學校+高等職業學校+專科學校+職業本科+應用型本科+職業培訓”,篇關摘為“課程評價”,同時選擇模糊匹配、同義詞擴展、時間不限,文獻來源勾選北大核心和CSSCI。需要指出的是,考慮到核心期刊專門圍繞課程評價的研究還不多,故使用了“篇關摘”的檢索方式。篇關摘檢索通過篇名、關鍵詞和摘要范圍內的檢索,能較大范圍地把握相關研究。最終共檢索出有關期刊文獻277 篇,選中的文獻均涉及職業教育領域的課程評價。

二、我國職業教育課程評價研究的基本情況

(一)發文量分析

如圖1 所示,縱向發展來看,從2001 年至今,我國職業教育課程評價研究呈現“萌芽—高潮—回落—趨穩”的趨勢。我國職業教育領域課程評價的相關研究始于2001 年,1999—2001 年的三年高職擴招,引發了對高職人才培養的質量與課程建設等問題的關注,課程評價研究開始萌芽。2001—2007 年間相關研究有一定的增長,但仍較少。

圖1 我國職業教育課程評價相關研究發文量的時間分布

2008 年相關研究文獻劇增,從上一年度的5 篇增長到19 篇,這與該時期國家重視職業教育精品課程建設密不可分。國家精品課程建設項目自2003 年啟動,計劃在2003—2007 年間完成1500 門國家級精品課程的建設。2007 年11 月發布的《教育部財政部關于批準2007 年度國家精品課程建設項目的通知》,對國家精品課程的優質資源和建設經驗的充分利用作出了指示,并將其與各校課程改革和教學質量的提升相關聯。國家精品課程庫為學者開展高職課程研究提供了充沛的研究資源,課程評價的相關研究也開始豐富起來,而后課程評價研究步入高潮期。

2010—2015 年間的發文量達到較高水平,峰值出現在2012 年,達到了32 篇。2010 年頒布的《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010—2020 年)》將職業教育質量保障體系的建立健全納入規劃,職業教育課程評價研究達到前所未有的熱度。2016 年開始發文量有所下降,縮減到15 篇以下,之后的年度發文量趨于穩定。

橫向比較來看,中國知網中與“課程評價”主題相關的所有核心期刊文獻有1779 篇,與職業教育相關的僅有277 篇,占比不足20%。可見就課程評價研究而言,職業教育在整個教育研究領域中的比重較低,其研究關注度還不夠,研究力量不足。

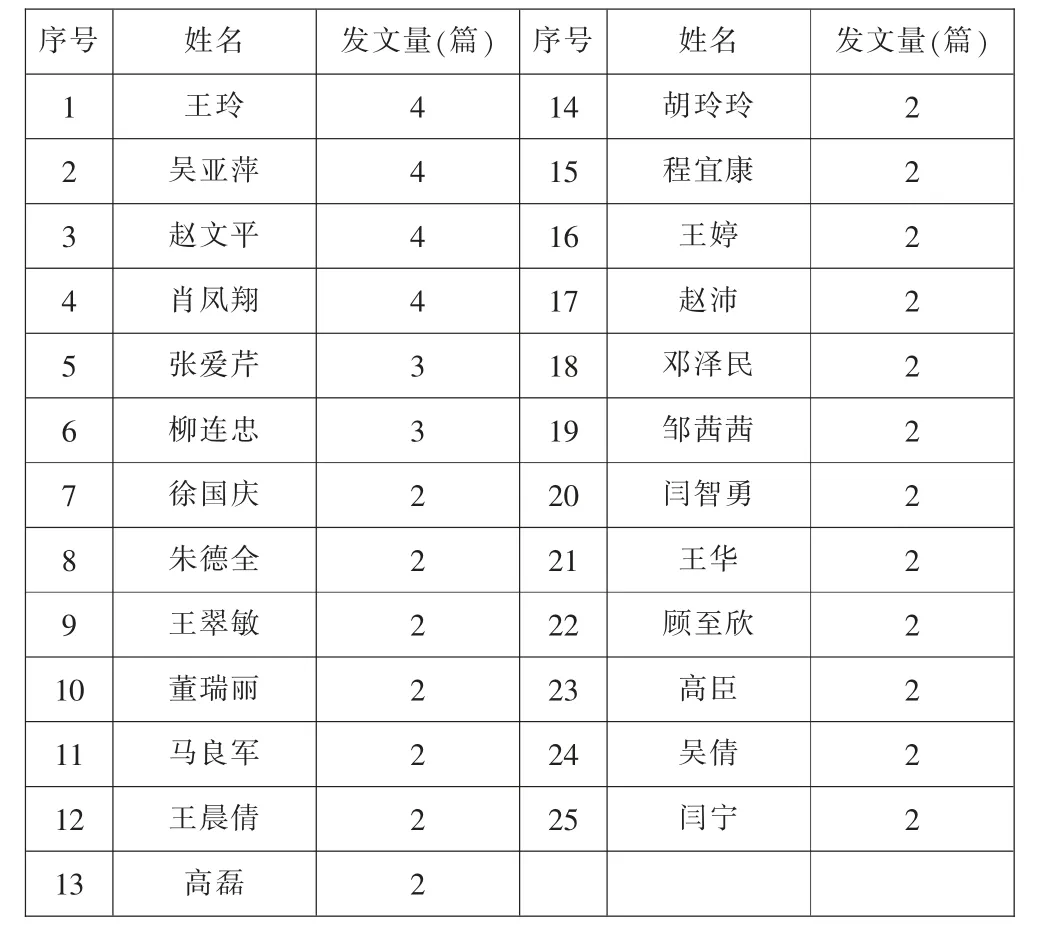

(二)核心作者分析

表1 2001—2022 年職業教育課程評價研究作者發文量統計

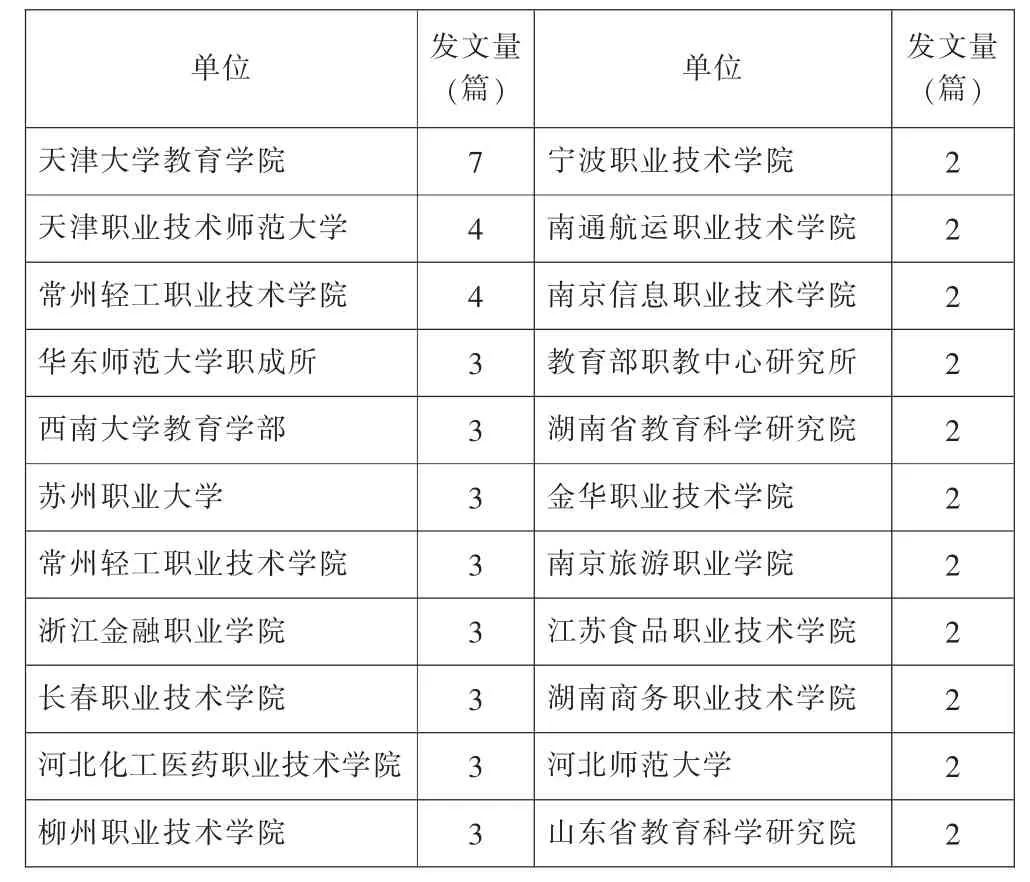

(三)發文機構分析

如表2 所示,對職業教育課程評價領域核心作者的機構發文量進行統計分析,能夠了解該研究領域的主要學術陣地和組織機構。結合BICOMB 轉換的數據發現,一共有293 所機構發表了相關主題的文章,其中包含了197 所職業技術學院(學校)、76 所大學、20所其他研究機構(包括教育部職教中心研究所、省職教研究所、市教育局研究室、縣職業教育中心、雜志出版社、評估院等)。職業技術學院(大學)的發文量占全部核心作者發文量的67.24%,表明各職業院校十分關注職業教育的課程評價改革。高校占比25.94%,其中天津大學、天津職業技術師范大學、華東師范大學、西南大學、蘇州職業大學等職業教育領域的科研機構都進行了較多的研究,說明這些高校在職業教育課程評價研究方向上具有較強的研究實力,發揮了一定的帶頭引領作用。

表2 2001—2022 年發文量2 篇以上的機構(部分)

三、我國職業教育課程評價研究的關鍵詞可視化分析

(一)研究主題提煉——聚類分析

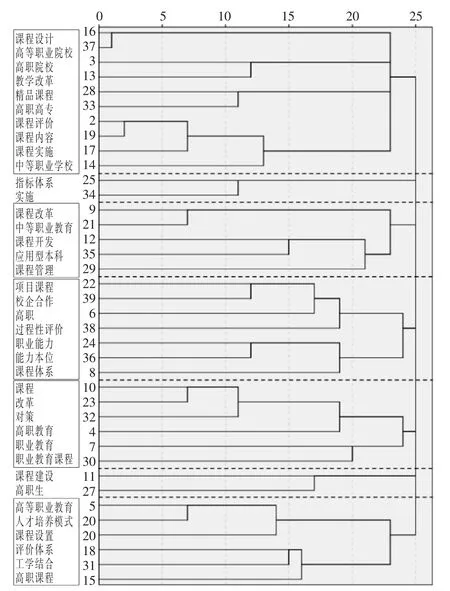

通過聚類分析探究文獻高頻關鍵詞的相似性與相異性,能夠挖掘關鍵詞間的深層關系,進一步提煉研究主題。借助BICOMB 軟件生成包含38 個高頻關鍵詞的共詞矩陣,并將其導入SPSS 中轉化成相異矩陣,進而進行系統聚類分析,輸出主題聚類樹狀圖見圖2。樹狀圖的縱坐標軸對應各高頻關鍵詞,橫坐標軸數字對應各關鍵詞之間的距離。對聚類結果進行歸納,用虛線對樹狀圖的譜系進行切分,大致分為五類,各類別的關鍵詞分布見表3。

圖2 我國職業教育課程評價研究聚類圖譜

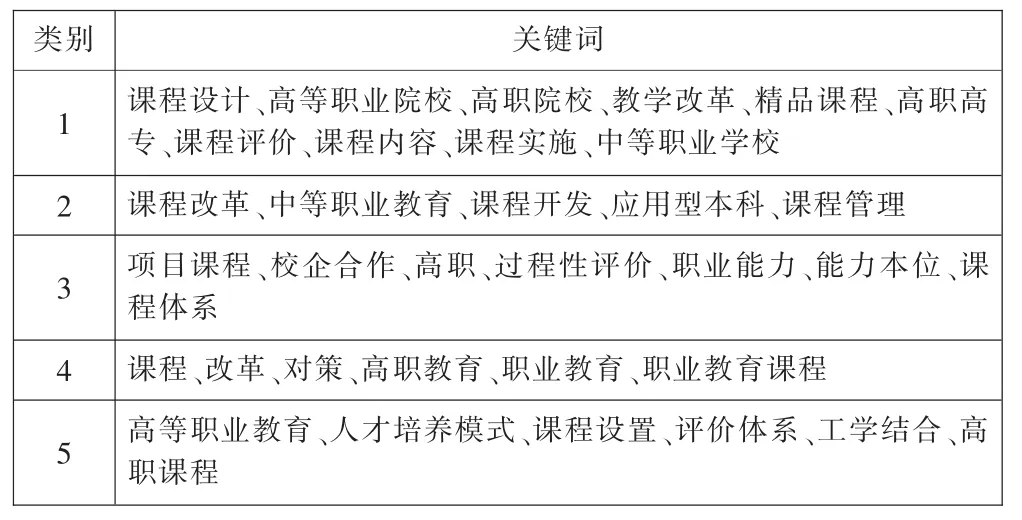

表3 高頻關鍵詞聚類情況

根據聚類情況,結合對主題關鍵詞對應的文獻梳理,可將該領域的研究劃分為五個研究主題:

1.課程評價的價值功能論

除了范圍限定詞如高職院校等,這部分關鍵詞有課程設計、教學改革、精品課程、課程內容、課程實施等,相關研究主要關注課程評價在課程建設中的重要性和作用。

理論上,學者們多圍繞課程開發與課程改革闡釋課程評價的功能價值。張愛芹等認為課程評價是課程開發中不可或缺的一環,發揮著重要的導向、診斷和修正作用。趙淑云指出課程評價是搜集證據與提供證據,并基于此做出的課程價值判斷的過程,得出判斷的依據主要是課程實施的可能性與有效性等。張榮勝亦指出,職業教育課程評價的價值體現在達成教育培養目標過程中的價值判斷上,最終指向為職業教育課程的改革做出決策。

在具體的課程實踐中,基于對不同課程的考察,對課程評價的價值功能也有不同的認識。高苑等提出,課程評價是保障體驗式單元課程開發質量的必要環節,課程評價應服務于工作標準。姜樂軍強調了思想政治教育課程評價的指揮棒作用,其保障著馬克思主義在意識形態領域的主導地位。何軍峰等指出,產學研合作教育課程系統的評價和調控機制對課程體系的完整性和實效性具有支撐作用。

2.課程評價的管理效能論

這部分關鍵詞有課程改革、課程開發、課程管理等,相關研究主要關注在課程改革開發中如何利用課程評價來完善課程管理,運用新的課程觀來改進課程評價,以實現課程管理的效能最大化。

一是分析課程評價管理的運行邏輯。如張愛芹發現在高職院校,課程評價的管理只是忠實地執行上級布置的課程任務,亦或是單一地借助相關專業的模式,而未能充分結合自身的實際情況進行。二是從產品管理的角度來看待課程評價。如徐桂明提出評價高職院校課程產品質量,既需要考慮教學內容與學生將來專業崗位所需要的知識和技能的關聯度,還需要考慮教學方法與高職院校學生“形象思維優于抽象思維”認知特點的關聯度。三是剖析課程評價管理的行政體制。如袁麗英指出我國職業教育課程評價活動大都沿用校外專家評價模式,由教育行政部門主導,主要目的在于評定績效,因而在問題診斷、解決方案形成與課程質量的提高上存有較大的局限性。四是基于系統論的課程評價各要素的統籌。如劉磊等圍繞著中高職貫通課程的有效性指出,有效的課程評價需要樹立形成性評價的取向,構建協作共管的評價主體,并堅持課程本身就是評價內容的理念。張榮勝主張職業教育課程評價的評價主體團隊應當由企業界的技術專家、社會界的職業分析專家和教育界的教育教學專家組成。職業教育課程評價的及時性和一貫性十分重要,還應注重對課程系統的整體優化,以滿足社會需要和個人需求為最高價值,注重用人單位的參與。五是新管理模式的引入。如陳旭東運用ISO9000 國際質量管理體系標準,構建高職院校的課程質量監控評價體系,具備目標明確、過程控制、動態管理、持續改進且具有創新意義等特征。

3.課程評價的模式方法論

這部分關鍵詞有項目課程、校企合作、過程性評價、職業能力、課程體系等,相關研究強調課程評價運用的各種模式方法,目的是使課程評價科學化、體系化。

評價模式上,向麗指出泰勒的目標評價模式是我國高職國家精品課程評價模式借鑒的主要模式,評審指標的“職教性”有余而“高教性”不足。袁琴運用CIPP 評價模式理論,以商業攝影課程為例,系統構建了針對項目課程從課程開發、課程方案、課程實施到課程結果的全過程質量評價體系。

評價方法上,周光明鑒于目前針對精品課程的評價方法還不科學,提出了精品課程的模糊多級評判方法。蔡厚平等認為,要完成中高職一體化人才培養課程評估體系的建構,課程的評估級別研究與評估方式的改革勢在必行。肖鳳翔等引入綜合職業能力評價至項目課程模式的課程評價中,通過實際工作情境的創設,以完成項目的實際情況為依據來判定學生是否具備實際的工作能力

4.課程評價的問題對策論

這部分關鍵詞有課程、改革與對策等,相關研究側重分析課程改革中課程評價面臨的問題,并提出應對策略。

問題方面,吳婷琳發現我國職業教育課程評價存在一元性評價的泛濫與多元性評價的缺位,處于社會與企業嚴重缺位的“學校閉環評價”狀態。李小平指出校企間不同的價值取向、思維方式和利益本位是課程評價沖突的根源,高職院校的課程標準與崗位標準缺乏對接。李永康研究發現,高職的實訓教學評價體系完全由實訓教師對學生的實際操作行為進行考核,考核形式也較為單一,只局限于對操作技能的考核,應當建立健全實訓課程評價體系。李麗等研究發現,就高職院校體育課程評價而言,評價方式缺乏多元性,定量有余而定性不足。

對策方面,周如俊針對目前中等職業學校課程評價體系問題,倡導課程評價方式“多維化”,應用CIPP評價模式擺脫傳統的局限于目標的評價模式。具體實踐上,巫興宏等在廣州市交通運輸職業學校工作過程系統化課程中運用了主體多元、“質”“量”兼顧的“參與式評價(SEVALAG)”模式。國際經驗的借鑒上,閆志利等比較了中德應用技術型高校課程體系建設的差異,并提出了河北應用型本科試點高校參考德國科隆應用科技大學物流專業課程評價模式的建議。

5.課程評價的人才培養論

這部分關鍵詞有課程設置、評價體系、人才培養模式、工學結合等,相關研究關注如何通過評價去培養人,圍繞如何將課程評價引入到人才培養模式之中進行探討,同時也重視對評價體系的研究。

李思陽等提出對于專門用途英語教學的人才培養,高職ESP 教學測試要堅持形成性評價的理念,除學業成績外,還要發現并發展學生各個方面的潛能,結合學生發展需求促使學生認識自我并建立自信。唐霞等例析了美國貝茨學院的課程考核要點,主要是考察學生的創新精神和心理素質等綜合素質,主張職業教育課程評價應講求適度的課程評價內容和評價標準。李瑩基于高職生創新意識與能力評價體系改革課程考核評價方法,主張引導學生發展創新能力,并及時反饋評價結果。王洪斌等指出,在依托現代學徒制培養高素質技能型人才的探索中,應以“育人”為核心,重視革新職業教育既定教育目標下的課程評價。陳朝萌結合深圳職業技術學院和美國西雅圖城市大學聯合舉辦的物流管理項目的實踐,指出形成性考核不僅要重視學業的要求,更應重視人的發展,既要培養學生的職業素養、專業技能,也要發展學生的思維能力、適應能力以及創造能力。

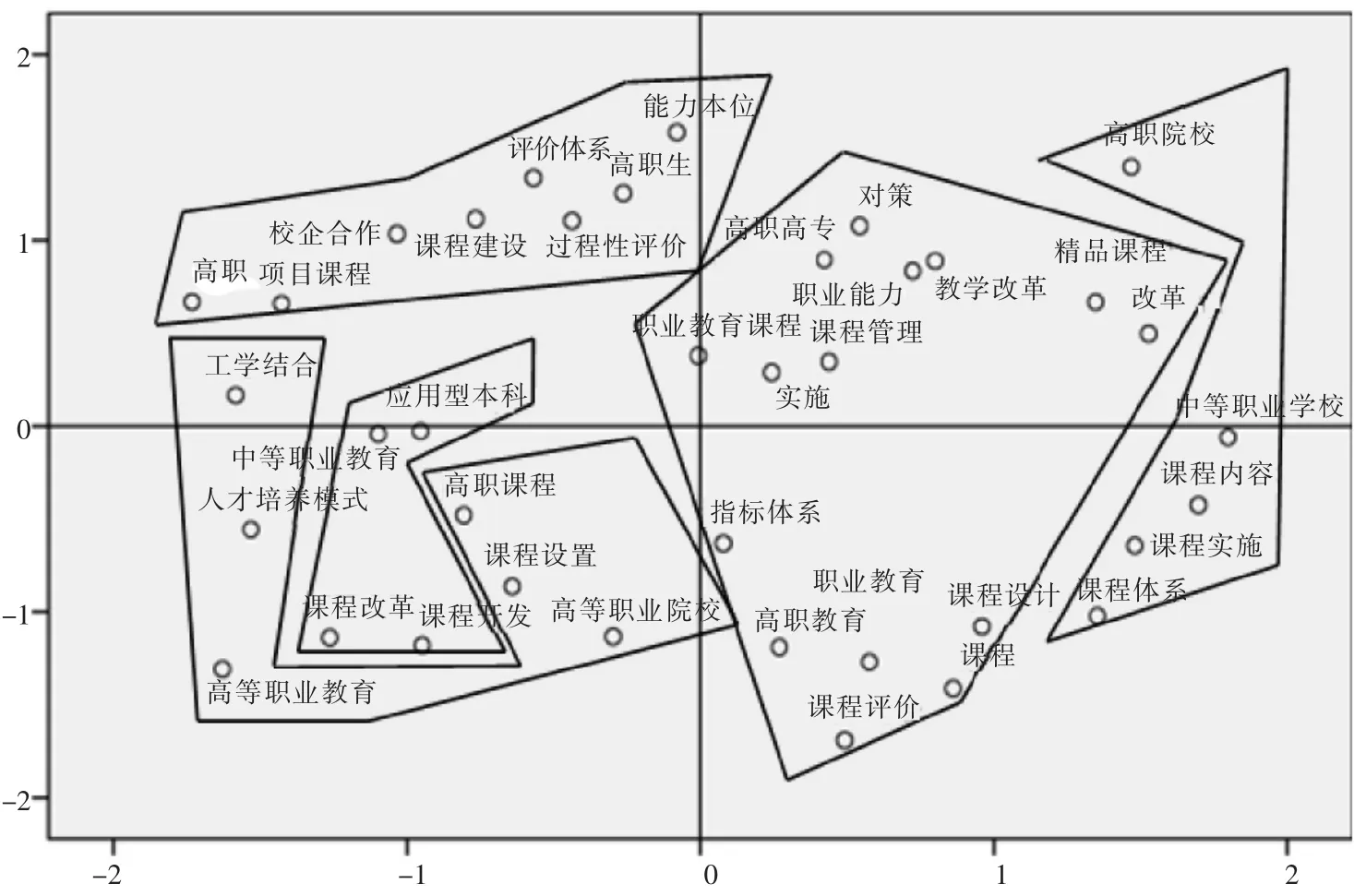

(二)多維尺度分析

多維尺度分析能通過降維探索關鍵詞之間潛在的維度和結構,并以圖形的方式直觀地表達它們之間的關系。本研究將課程評價研究的高頻關鍵詞相異矩陣導入SPSS 進行分析,得到如圖3 所示的多維尺度分析圖譜,其與聚類樹狀圖的主題分類大體一致。首先,位于坐標中心的是“課程評價的問題對策論”主題,“課程評價的人才培養論”主題和“課程評價的模式方法論”主題離坐標中心的距離也較近,表明這幾類主題是學者關注度較高的研究領域。而“課程評價的管理效能論”主題距離坐標中心較遠,反映出其研究熱度略低一些。“課程評價的價值功能論”主題距離坐標中心最遠,說明該主題處于較為邊緣的地位,學者對此的關注度較低。

圖3 我國職業教育課程評價研究多維尺度分析圖譜

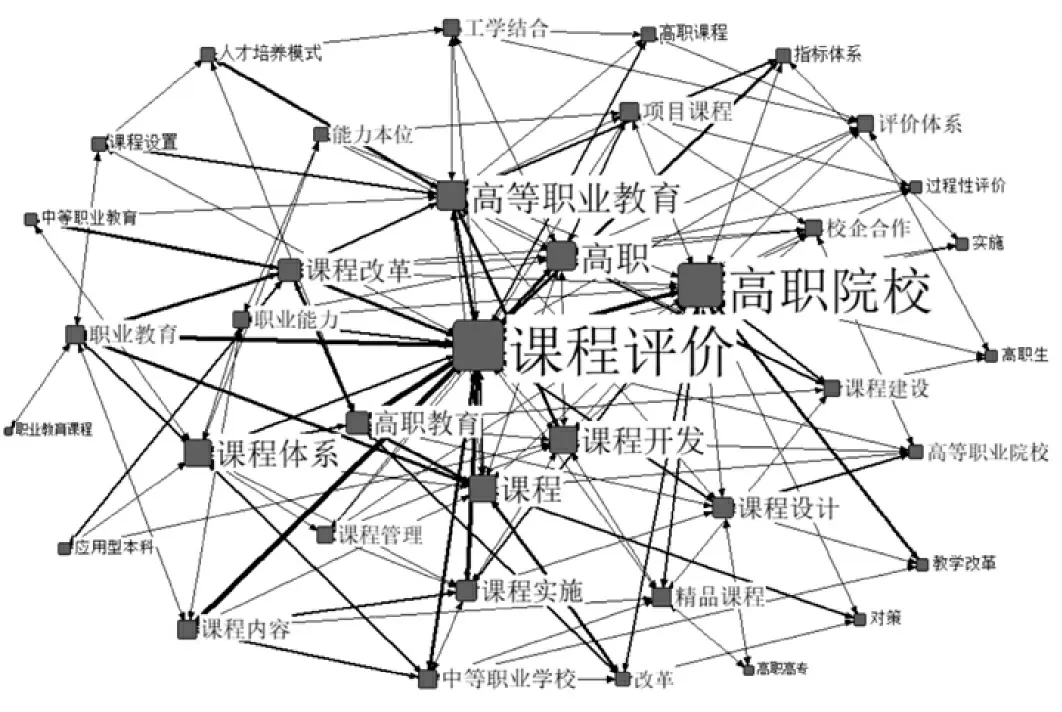

(三)社會網絡圖譜分析

為進一步分析職業教育課程評價領域的熱點及發展趨勢,本文將國內職業教育課程評價研究的38個高頻詞的共詞矩陣導入UCINET 軟件,利用NETDRAW 生成社會網絡圖譜。在社會網絡圖譜中,各關鍵詞節點的大小反映出熱度,節點越大,其在整個社會網絡中的作用越強。連接線表示每個節點的關系和緊密程度。連接線越粗關鍵詞關系就越密切,在同一篇文章中出現的頻率也越高。觀察圖4可以發現,整個網絡圖譜以“課程評價”為核心向外擴散,緊鄰“課程評價”主題詞的有高職院校、高職、高等職業教育、高職教育、課程、課程開發等關鍵詞,處在整個網絡圖譜中的核心,是職業教育課程評價研究的熱點議題。核心關鍵詞周圍的拓展詞有課程設計、精品課程、職業能力、課程實施、課程體系、課程管理、課程內容等關鍵詞,這一層是整體網絡的過渡區域,反映出相關研究的發展趨勢。

圖4 我國職業教育課程評價研究高頻關鍵詞社會網絡圖譜

四、研究結論與展望

(一)研究結論

我國職業教育課程評價研究呈現 “萌芽——高潮——回落——趨穩”的趨勢,就課程評價研究而言,職業教育領域在整個教育研究中的比重還較低,關注度還不夠,研究力量不足。職業院校十分關注職業教育的課程評價改革,高校在職業教育課程評價研究方向上具有較強的研究實力,發揮了一定的帶頭引領作用。

職業教育課程評價相關研究大體可以分為課程評價的價值功能論、課程評價的管理效能論、課程評價的模式方法論、課程評價的問題對策論與課程評價的人才培養論五大主題。

(二)研究展望

總體而言,我國職業教育課程評價的研究熱點較為寬泛且分散,缺乏高聚焦度的研究,存在較多需要深入挖掘的課題。具體而言,相關研究對課程評價概念的邊界含糊不清,往往混淆課程評價與教學評價。課程評價研究的職業教育類型特征并不明顯,高質量的職業教育視域下的課程評價研究較少。有關職業教育課程評價研究多依附于課程開發或者課程建設研究之下,單獨就職業教育課程評價展開的研究較少。通過對案例研究的梳理發現,近幾年涌現出了對應用型本科課程評價的研究,而剛剛起步的本科層次職業教育的課程評價研究有待開展。結合對已有研究的整體把握,對未來職業教育課程評價研究做出以下展望。

1.廓清職業教育課程評價的概念邊界

伴隨著2001 年興起的基礎教育課程改革,學界深度探討了課程與教學的關系。學者大都從建構主義和后現代主義出發,偏向于課程包含教學的“大課程觀”。從大課程觀的角度看,課程實施的主要活動或途徑實際上是教學,課程是由課程設計、教學實施和課程評價組成的有機連續體。

當前的職業教育課程評價研究大多只關注到了對課程實施的評價,即人才培養質量如何,而缺乏對課程建設本身的關注。許多教師在工作實踐中常常將課程評價等同于教學評價,僅僅就學生學習成就與教師教學開展評價工作,而鮮有對課程規劃、課程設計進行評價的意識。事實上,課程評價包含但又不限于教學評價,還應包含對課程本身的評價,如對課程規劃、課程設計、課程方案的評價。因此,我們在對職業教育課程評價展開研究時,應首先廓清其概念邊界,對課程評價做整體的把握,科學系統地研究職業教育課程評價,兼顧對課程實施和課程規劃與設計的考察。

2.凸顯職業教育課程評價的類型特征

在人才培養質量的評價方面,職業教育因過去盲目沿用傳統學歷教育的課程評價模式脫離實踐而飽受批判,技能等級證書的技能考核方法、職教高考的設計科學性以及技能大賽的評價效度問題依舊尖銳。在職業教育質量保障體系建設過程中,開展科學、規范且實施便捷的學業評價的難度長期被低估。作為與普通教育同等地位而不同類型的職業教育,不僅要使用普通教育中所采用的部分評價模式,還應當有評價職業能力、職業素養與職業發展潛力等方面的獨特模式,這需要大量的理論與實踐工作支持。

在技術更迭日益頻繁的當代社會,面對技術技能人才的發展性目標要求,對于受教育者的職業素養、職業品質等無法量化的指標如何評價?職業院校學生核心素養測評框架與指標該如何設計?怎樣評價?誰來評價?如何保障?職業教育有沒有建構起自己獨特且有別于普通教育的一套課程評價體系?是關乎未來職業教育發展走向的重要議題。

3.關注本科層次職業教育的課程評價

發展本科層次職業教育是《國家職業教育改革實施方案》的題中之義,自2019 年15 所民辦本科高校成為獨立舉辦本科層次職業教育試點院校以來,我國已陸續建立幾十所職教本科院校。課程是育人工作的重要依托,如何推進本科層次職業教育試點院校的課程建設工作是當前教育發展面臨的重大問題,也是職業教育類型化改革的關鍵任務。

本科層次職業教育作為一種新興的辦學樣態,其課程開發與建設必然有其獨特的規律與要求,課程評價更是如此。展望今后的課程改革,需要思考:本科層次職業教育應如何吸取高職專科和應用型本科的經驗與教訓,在課程評價上做好理論研究與實踐研究;本科層次職業教育的課程評價如何區別于中職、高職的課程評價,體現其“本科性”而同時與中高職課程評價科學對接;此外,還要警惕本科層次職業教育在課程評價之中的“學術漂移”,探究如何堅持本科層次職業教育培養技術技能型人才的類型屬性。