孩子的游戲 孩子的世界

文 張偉娟

游戲,為童年而生。我園《禮蘊花開 潤澤童年》課程游戲化項目一直在推進中收獲,努力用“孩子的游戲”潤澤“孩子的世界”。

一、學游戲成為教師的一種文化自覺

“自由、自主、創造、愉悅”是游戲精神的核心理念。如何開出富有地方文化特色的“游戲花”,結出具有園所特質的“游戲果”?我園結合我區創建“世界兒童友好城區”的目標定位,明確提出“兒童至上”的幼兒園課程游戲化精神,把游戲的時間與空間還給孩子,把孩子游戲的興趣與愛好還給孩子,把孩子童年的健康與快樂還給孩子。

我園將《3~6 歲兒童學習與發展指南》(以下簡稱《指南》)的內容設計制作成口袋書,讓教師隨時隨地對照檢查;我園在單周舉辦一次教師讀書會,雙周舉辦一次跟進觀摩會和一次研討會,緊扣“課程游戲化”核心話題,從一日活動的組織安排到孩子活動的觀察方式,從室內外資源的開發到自主活動的預設與生成,從園所文化的建構到區域游戲的設置等,都成為研究的重點課題,努力讓游戲成為教師教學的“指揮棒”。

二、玩游戲成為孩子的一種童年享受

“兒童至上”的游戲一定是孩子自己的游戲。我園從兒童的天性出發,解放孩子的游戲自主權。孩子一日生活從由教師制定的文字安排表,到孩子自主設計的“一日生活圖”,再到可視、可操作的“彈性一日生活”安排,完成了精彩的“三級跳”。

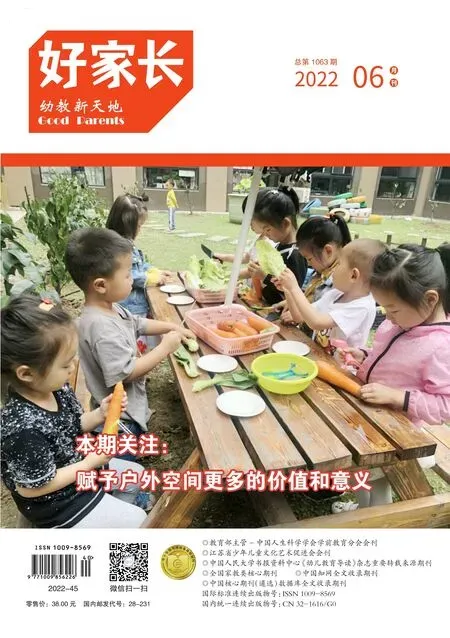

一是游戲空間更加開放。我園把孩子從室內解放到室外,讓孩子成為游戲的主人。“玩什么,怎么玩,和誰一起玩”都由孩子自主決定。我園充分利用操場、天臺等有限空間,將揚州運河文化“搬進”幼兒園,構建“項目文化大廳”。孩子可以自主走一走吊橋,過一過實木橋,玩一玩釣魚;地面、墻面、吊頂“三維一體”的種植實驗,品種多樣,方法靈活,形式豐富,讓孩子感受種植的喜悅。同時,我園充分挖掘地方文化資源,開發地方游戲課程,先后開展“相約 1912,共玩古運河畔”“參觀水文化博物館”“尋找運河之橋”“行走大運河”等社會實踐活動,努力追求“小游戲、大課程”的境界。下一步,我園將新增玩水區和玩沙區,讓更多游戲區域走進孩子的生活。

二是游戲區域更加多元。我園開展“一班一區域”創設活動。以孩子最喜歡的美工區為例,大量美工材料的投放讓孩子的作品形式從平面到立體,作品展示從固定到靈活多樣,表現手法從單一到豐富。每個班級都創設了6 個以上的區域游戲。閱讀區已不再是以前的讀書區,孩子制作故事中的人物頭飾、手偶等,進行皮影等形式的表演。大班將閱讀區創設成了圖書館,有借書證、閱讀計劃、修補圖書等;益智區是孩子活躍思維的地方,“沉浮實驗”“紙繩的力量”“走迷宮”“顏色變形記”等活動,培養了他們的觀察能力、動手能力和創造能力;在生活區,“牛奶牧場”“快遞公司”“小導游”“汽車總動員”等具有時代感的區域游戲,源于孩子的生活經驗。更多的留白區域滿足了不同孩子的游戲需求,支持他們的個性發展。

三是游戲內容更加豐富。“奇思妙想”是孩子最珍貴的財富。我園從保護孩子的想象力和創造力出發,添置了鉆爬、攀巖、平衡、投擲等體育設施,滿足他們的運動需求;竹簍、繩子、油桶等材料的投放,鼓勵他們玩出新玩法;我園增設了小推車、球類、玩水區等符合孩子年齡特征的游戲項目,給他們更多選擇游戲的機會;開放式的戶外玩具屋在給孩子提供便利的同時,增強了孩子的服務意識。同時,我園將揚州評話、剪紙、糖人、泥塑等揚州傳統文化的精華引入孩子的生活。

三、看游戲成為教師的一種教學常態

《指南》理念下的課程游戲化,要求我園必須變革傳統的教學模式。因此,我園在培訓中反復強調教師要“閉上嘴,管住手,睜大眼睛,豎起耳朵”,游戲的權利還給孩子,將快樂還給孩子。

一是帶著理論看游戲。我園要求教師帶著《指南》口袋書走進孩子,在預設與生成游戲活動中,對照《指南》目標觀察孩子的行為,讓教師在游戲觀察中做孩子游戲的陪伴者,而不是干預者和決策者。“帶著理論看游戲”的模式讓游戲的每個環節都有理論支撐,讓孩子的每個行為都能找到生長點。

二是帶著發現看游戲。游戲觀察的重要核心就是要“讀懂”孩子。從入園開始,教師要帶著發現的眼光,觀察孩子的游戲行為,從眼神中讀懂他們的喜怒哀樂,從他們行為中讀懂他們的游戲需求,從一日生活中發現他們的收獲和進步。例如,在進餐中,教師發現孩子愿意做值日生,喜歡幫助同伴,便放手讓孩子自主用餐。這樣的跟蹤觀察,讓教師隨時了解孩子的興趣和學習需要,從而采取適當的游戲策略,在最適宜的時刻推進孩子的發展。

三是帶著發展看游戲。游戲觀察的目的指向孩子的發展,我園一貫倡導用發展的眼光看孩子。在整合室內游戲空間時,我園力求讓每塊墻壁、每個角落、每張桌椅,都成為課程游戲化的“試驗田”。每個班級都有塊“哇時刻”觀察墻,每個孩子都有屬于自己的“成長袋”,教師每天都在游戲中觀察記錄孩子的點滴進步。

都說游戲是童年的標配。課程游戲化的實踐與探索,讓我園收獲了更多的童心、童言、童趣,讓孩子收獲了自由的成長,創造的樂趣……我園只要堅持“兒童至上”的理念,追求“孩子的游戲,孩子的世界”的游戲境界,就一定會收獲良多。