播期對洱海流域玉米產量和氮磷養分利用的影響

陸 佳,鄧 丹,李 雪,夏于茸,賈俊狀,王 弢,胡小康

(大理大學農學與生物科學學院,云南大理 671003)

玉米Zea mays L.是重要的糧食和飼料作物〔1〕。在全球人口持續增長的背景下,對玉米的產量增加及資源高效利用提出了迫切要求〔2〕。對于云南而言,玉米在全省糧食生產中的作用更加突出。2017—2019年間,云南省年均玉米播種面積占糧食播種總面積的42.6%,產量占全省糧食產量的49.5%〔3〕。

引進高產優良品種是提升農作物產量的重要途徑之一〔4-5〕。研究表明,新品種對中國玉米產量增加的貢獻率為53%〔6〕。在當前眾多玉米品種中,“先玉335”和“鄭單958”是國內玉米主產區的主推品種,二者具有高產、穩產、優質等特性〔7-9〕。引進新品種時,選擇適宜的播種日期(以下簡稱“播期”)是成功引種的關鍵〔10〕。播期除影響作物產量以外,還影響養分的利用效率、生長發育進程等〔11-14〕。在河北的一項研究〔12〕表明,相差一個月的時間,最佳播期可以使產量增加47%~74%。

從全國播種情況看,大理市為玉米中低產區〔15〕,區域內玉米平均產量為(8 963±1 255)kg/hm2〔16〕,在有些實驗研究中可達到14 205 kg/hm2〔17-18〕。而國內一些高產生產體系中,玉米產量可超過14 400 kg/hm2〔19-20〕。因此,區域內的玉米產量還有很大提升空間,需從多方面采取措施,特別是引進高產新品種〔21〕。基于以上分析,本研究在云南省大理市洱海流域開展田間實驗,以“先玉335”和“鄭單958”為研究對象,探討播期對2個玉米品種的產量及氮磷養分吸收利用的影響,以期為區域玉米生產提供指導。

1 材料與方法

1.1 實驗地點概況 實驗地點位于大理大學農學實驗站(25°41′N,100°10′E,海拔2 002 m),地處云南省大理白族自治州大理市洱海西側的農田區域。流域為亞熱帶高原季風氣候類型,年平均氣溫15.5℃,最暖月平均氣溫20.1℃(7月),最冷月平均氣溫8.6℃(1月);年降水量1 060 mm。0~50 cm土壤容重1.22~1.46 g/cm3,pH值5.3,有機質含量3.0%~6.7%。

1.2 實驗設計和田間管理 實驗采用雙因素設計,2個研究因素分別為玉米品種和播期。玉米品種設2個水平,分別為“先玉335”和“鄭單958”,均為在中國玉米主產區廣泛種植的品種。播期設2個水平,分別為2021年6月20日和2021年7月5日,2批次播種時間相隔15 d(第1批播種的“先玉335”用“XY1”表示,第2批播種的“先玉335”用“XY2”表示;第1批播種的“鄭單958”用“ZD1”表示,第2批播種的“鄭單958”用“ZD2”表示)。田間實驗采用隨機區組的形式布置小區,小區規格4 m×3 m,各區組間隔1 m,區組內各小區間隔0.3 m,每個處理重復4次。在各小區內部設置采樣區,用于在玉米成熟時測定產量,以及采集玉米樣品分析氮、磷養分吸收量。采樣區有3行共30株玉米。本研究每個小區的產量及地上部生物量以30株玉米的樣本量進行測定。

采用條播的方式播種,行距60 cm,株距25 cm,折算成播種密度為66 667株/hm2。播種時,每個種植穴播種3粒玉米,待玉米長至3葉期再進行間苗,每個種植穴保留1株壯苗。ZD1于10月30日收獲,生育期共持續132 d。XY1于11月10日收獲,生育期共持續143 d。ZD2和XY2于11月18日收獲,2個品種的生育期共持續136 d。

在玉米的整個生育期,各處理的肥料施用量分別為:氮肥(N)200 kg/hm2,磷肥(P2O5)100 kg/hm2,鉀肥(K2O)100 kg/hm2。全生育期30%的氮肥作為基肥,于整地前撒施于地表,并在整地翻土時與表層0~30 cm土層混合;剩下70%的氮肥作為追肥平均分成2次,分別于6葉期和10葉期進行施用。追施氮肥時,先將氮肥溶于水,然后撒施于地表。磷肥和鉀肥全部用作基肥,與作為基肥的氮肥一起于整地前施用,與表層土壤混合。氮肥為尿素(N含量46%),磷肥為過磷酸鈣(P2O5含量16%),鉀肥為硫酸鉀(K2O含量52%)。實驗期間為研究區域的雨季,水分供應以雨水為主,僅在播種后,以及追施氮肥時澆水。定期通過人工拔除實驗地中的雜草。

1.3 產量測定及樣品采集分析 于蠟熟期收獲玉米,測定產量和地上部生物量,同時采集玉米和秸稈樣品用于測定氮、磷養分含量。測定產量時,采集每個小區預留的采樣區中的玉米,測量每株玉米的籽粒產量、莖稈干重及葉片干重,計算每株玉米的秸稈干重(莖稈與葉片的總干量),地上部生物量總干重(籽粒與秸稈的總干重,未測定玉米穗軸的干重)。籽粒產量為在烘箱中烤種72 h后的籽粒干重。此外,從每個小區的30株玉米中選取大小處于中等水平的植株3株,用于測定莖稈、葉片、籽粒等的水分含量及氮、磷養分含量。玉米莖稈、葉片、籽粒樣品經過H2SO4-H2O2消煮后,用凱氏定氮法測定氮含量,用鉬銻抗顯色法測定磷含量〔22〕。

1.4 數據處理與統計分析 以30株玉米的均值分別作為各小區單株玉米的籽粒產量、莖稈干重、葉片干重,最后再分別乘以播種密度,換算成各小區每公頃的籽粒產量、莖稈干重、葉片干重。本研究中,秸稈產量為每公頃的莖稈和葉片總干重;地上部生物量為每公頃的籽粒和秸稈總干重。每公頃的籽粒、莖稈、葉片的吸氮總量及吸磷總量通過將籽粒、莖稈、葉片等各自的生物量乘以它們相應的氮含量及磷含量而得到。收獲指數=(籽粒產量/地上部生物量)×100%。

通過氮肥(磷肥)偏生產力、籽粒氮(磷)利用效率、氮(磷)收獲指數、籽粒氮(磷)偏平衡、地上部氮(磷)偏平衡等5項指標表征氮磷養分利用效率,計算方法如下:氮肥(磷肥)偏生產力(kg/(kg N)及kg/(kg P2O5))=籽粒產量/氮肥(磷肥)施用量;籽粒氮(磷)利用效率(kg/kg)=籽粒產量/地上部吸氮(磷)總量;氮(磷)收獲指數(%)=(籽粒吸氮(磷)量/地上部吸氮(磷)總量)×100%;籽粒氮(磷)偏平衡=籽粒吸氮(磷)量/氮肥(磷肥)施用量;地上部氮(磷)偏平衡=地上部吸氮(磷)量/氮肥(磷肥)施用量。

用R 3.4.1軟件進行統計分析,計量資料以(x±s)表示,方差分析檢驗處理效應的顯著性,事后檢驗用TukeyHSD多重比較分析各處理間的差異顯著性。顯著性檢驗水平為α<0.05,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果與分析

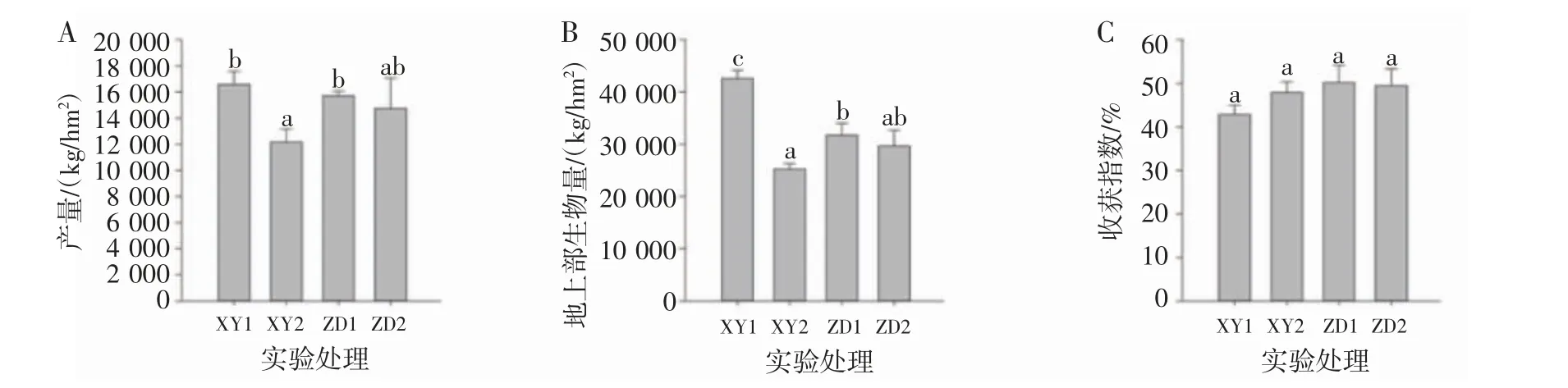

2.1 玉米產量XY1產量最高,比XY2高36.4%,差異有統計學意義(P<0.05)。ZD1與ZD2的產量差異無統計學意義。見圖1A。對于地上部生物量而言,XY1生物量比XY2高68.8%,差異有統計學意義(P<0.05),比ZD1高34.3%,差異有統計學意義(P<0.05)。見圖1B。各處理間的收獲指數差異無統計學意義。見圖1C。

圖1 玉米產量及地上部生物量和收獲指數

2.2 玉米吸氮量XY1與XY2的籽粒吸氮量差異無統計學意義,ZD1與ZD2的籽粒吸氮量差異也無統計學意義,表明播期對同一品種玉米籽粒吸氮量無顯著影響。“鄭單958”的籽粒吸氮量比“先玉335”高,差異有統計學意義(P<0.05)。見圖2A。“鄭單958”的秸稈吸氮量比“先玉335”高,其中ZD1秸稈吸氮量比XY1秸稈吸氮量高65.0%,ZD2秸稈吸氮量比XY2秸稈吸氮量高160.0%,差異均有統計學意義(P<0.05)。播期對“先玉335”的秸稈吸氮量有顯著影響,對“鄭單958”的秸稈吸氮量影響不顯著,其中XY1秸稈吸氮量比XY2秸稈吸氮量高68.8%,差異有統計學意義(P<0.05)。見圖2B。XY1地上部吸氮量比XY2高52.1%,差異有統計學意義(P<0.05);“鄭單958”的地上部吸氮總量高于“先玉335”,差異有統計學意義(P<0.05)。見圖2C。

圖2 玉米吸氮量

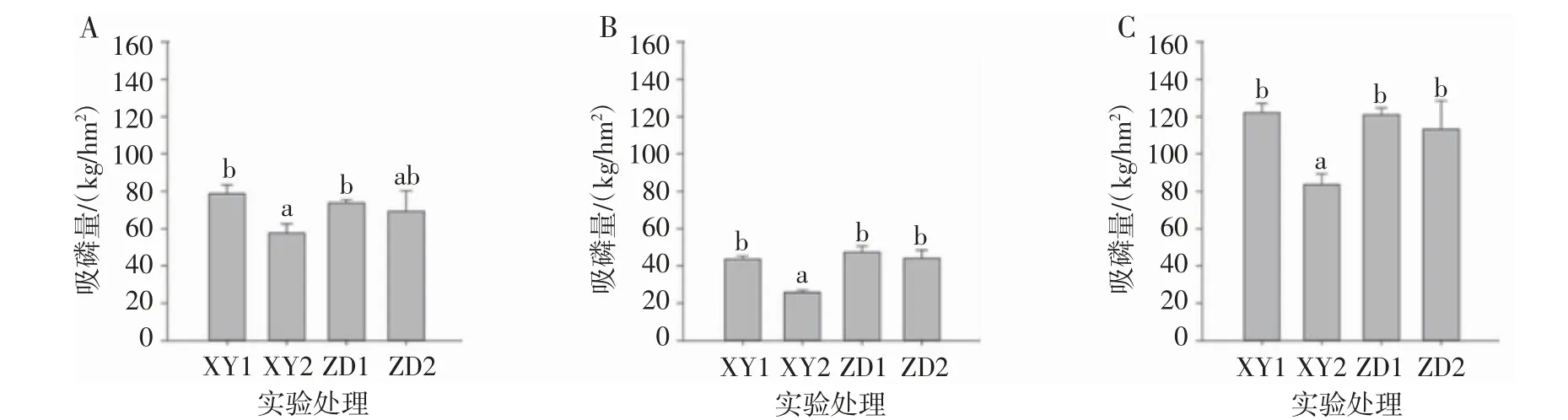

2.3 玉米吸磷量XY1籽粒吸磷量比XY2高52.7%,差異有統計學意義(P<0.05);ZD1與ZD2的籽粒吸磷量差異無統計學意義。見圖3A。XY1及2批次播種的“鄭單958”秸稈吸磷量差異無統計學意義,但均比XY2秸稈吸磷量高,差異有統計學意義(P<0.05)。見圖3B。2個品種的玉米,第1批播種地上部吸磷總量比第2批播種的高。其中XY1地上部吸磷總量比XY2高46.4%,差異有統計學意義(P<0.05);ZD1地上部吸磷總量與ZD2之間差異無統計學意義。見圖3C。

圖3 玉米吸磷量

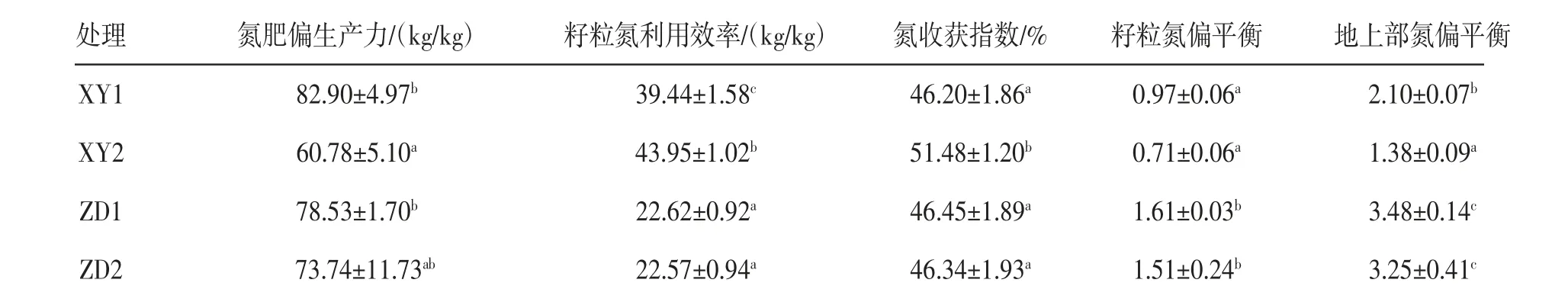

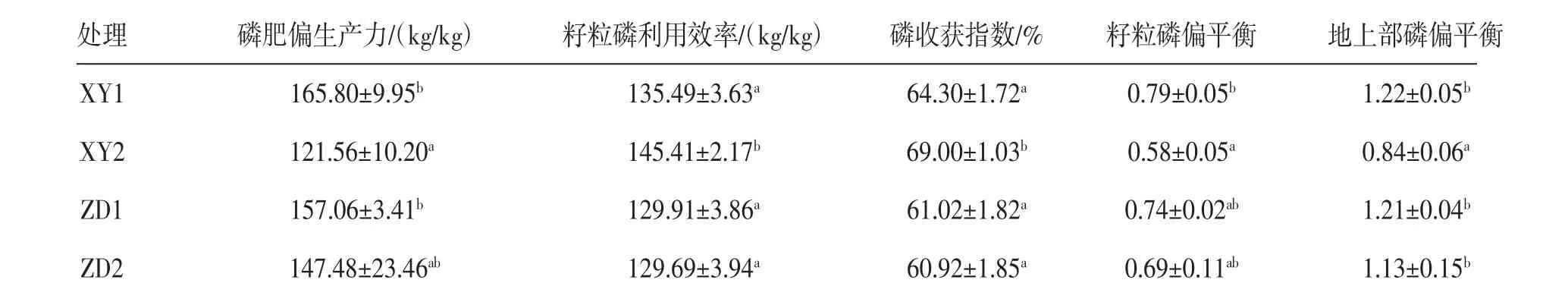

2.4 養分利用效率XY1的氮肥偏生產力及磷肥偏生產力比XY2高,差異有統計學意義(P<0.05)。“先玉335”的籽粒氮及磷利用效率高于“鄭單958”,其中籽粒氮利用效率在品種間的差異有統計學意義(P<0.05);籽粒磷利用效率為XY2高于2批次播種的“鄭單958”,差異有統計學意義(P<0.05)。XY2的氮及磷收獲指數顯著高于其他3個處理,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1~2。

“鄭單958”的籽粒氮偏平衡比“先玉335”高,其中ZD1籽粒氮偏平衡比XY1高66.0%,差異有統計學意義(P<0.05);ZD2籽粒氮偏平衡比XY2高112.7%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1~2。

“鄭單958”的地上部氮偏平衡比“先玉335”高,其中ZD1地上部氮偏平衡比XY1高65.7%,差異有統計學意義(P<0.05);ZD2地上部氮偏平衡比XY2高135.5%,差異有統計學意義(P<0.05)。XY1地上部氮偏平衡比XY2高52.2%,差異有統計學意義(P<0.05);ZD1與ZD2的地上部氮偏平衡差異無統計學意義。XY2地上部磷偏平衡小于其他3個處理,差異有統計學意義(P<0.05),XY1、ZD1及ZD2地上部磷偏平衡差異無統計學意義。見表1~2。

表1 玉米氮利用效率

表2 玉米磷利用效率

3 討論

本研究中,“先玉335”產量可達16 580 kg/hm2,“鄭單958”產量可達15 706 kg/hm2,與研究區域其他品種的產量相比處于較高水平。盡管“先玉335”的產量高于“鄭單958”,但二者間的差異無統計學意義,表明二者在區域內的環境和氣候適應性相似。有研究〔17〕報道本地區的玉米產量可達14 205 kg/hm2。另一在本區域的研究〔18〕探討了14個玉米品種的生產表現,其產量在9 623~11 781 kg/hm2之間。張艷明等〔23〕在本區域對29個玉米品種(系)進行了生產試驗,產量最高的品種(系)為“9-5”,達到16 335 kg/hm2,作為對照的“路單8號”產量為13 484 kg/hm2。研究結果表明“先玉335”和“鄭單958”2個玉米品種均能很好地適應洱海流域的氣候和土壤條件,與該區域的一些傳統主栽品種相比,產量更具優勢。通過引進這2個品種,同時加強肥料管理,將能夠幫助提升研究區域玉米產量。

播期對2個品種的玉米產量有影響。研究區域6月中旬比7月初更適宜播種2個品種的玉米,7月初播種“先玉335”,產量顯著降低,與6月中旬播種相比差異有統計學意義(P<0.05)。不同處理間的收獲指數在43%~50%,各處理間收獲指數差異無統計學意義,但低于全國51%的平均值〔19〕。因此,播期可能主要是通過影響玉米生物量的積累而影響產量的形成。此外,播期還可能從其他方面影響玉米產量的形成。

2個品種的玉米都在最佳時期播種(6月中旬的播期處理),盡管“先玉335”的產量比“鄭單958”略高,且其地上部生物量顯著高于“鄭單958”,但其地上部吸氮量比“鄭單958”少近40%,差異有統計學意義(P<0.05)。這一結果表明,在產量相同的情況下,“先玉335”是氮利用更高效的品種。從氮利用效率指標表現可以發現2個玉米品種對氮利用的差異。例如,“先玉335”的氮肥偏生產力比“鄭單958”略高;同時,“先玉335”的籽粒氮利用效率比“鄭單958”高74%,差異有統計學意義(P<0.05);但從氮收獲指數來看,二者在成熟過程中地上部吸收的氮向籽粒轉移的效率差異無統計學意義。因此,“先玉335”氮利用更高效的原因在于形成單位質量的籽粒和單位質量的地上部干物質所需的氮更少。2個品種的玉米對磷的利用效率指標差異無統計學意義。這一結果也表明,從降低氮肥投入,提升玉米生產的經濟效益和生態環境效益的角度看,“先玉335”是比“鄭單958”更好的選擇。

6月份播種與7月份播種相比,能顯著增加“先玉335”的產量,并促進對氮磷養分的吸收。2個播期對“鄭單958”的影響較小,但6月份播種更有利于實現高產,并促進對氮磷養分的吸收。2個品種的玉米產量超過區域已知品種的產量。因此,通過引進“先玉335”和“鄭單958”2個品種,并在6月份進行播種,將有助于提升區域玉米產量,同時促進玉米對養分的吸收利用。若進一步從減少氮肥投入及提高氮肥利用效率的角度看,“先玉335”則是比“鄭單958”更好的選擇。