智能時代播音主持理論課程混合式建設研究

○劉越

目前我國高校對于播音學科的教學授課形式多以線下傳統課堂授課為主,缺乏系統性的網絡課程構建。構建播音學科“線上+線下”混合式課程既是教學的現實需要,也符合新時代課堂知識傳播的客觀規律,既可以滿足科班學生的課程教學要求,又可以給播音愛好者一個真正了解播音與主持藝術專業的平臺。播音學科的混合式課程建設需充分考慮教學實踐設計,提高在線學習的靈活性,實現資源建設的最大效能。課程堅持馬克思主義新聞觀,通過播音學科的網絡課程建設實現示范的經典性以及資源的豐富性,既是對學生完整播音主持理論體系的構建,也是對當今播音主持實踐的指導,更能為新聞播音主持隊伍素質的培養和提升、為廣播電視新聞節目質量的提高、為廣播電視事業的發展提供有力支撐。

一、構建混合式播音主持理論課程的背景

(一)播音學科教學實踐優質資源分散

播音學科實踐性極強,大部分專業主干課程都需要采取“師徒制”的教學模式“心口相傳”,教師的經典實踐示范教學是課程的重要組成部分。然而各高校教學資源不均,邀請著名播音員主持人及行業專家進校園是多數高校的主要舉措,但講座只能使學生短時間內感受大師魅力,缺乏連續性。因此,優質教學資源的相對分散已成為本學科亟待解決的問題。

(二)播音學科的歷史傳承功能無法有效體現

播音學科的發展離不開歷史傳承,老一輩播音員的經驗教訓、前人的理論總結都是本學科創新發展的根本和基石。從延安新華廣播電臺誕生之日起,人民廣播便肩負著重要責任與歷史使命,齊越、張頌等先輩在艱苦卓絕的環境中開創的播音精神需要代代傳承。了解中國播音主持的歷史傳承,有助于繼承和發揚中國播音主持的優良傳統。然而,珍貴的史料資源無法得到合理利用,不易走進播音學習的課堂中,是目前本學科教學的一大缺憾。

(三)播音學科的教學反饋機制不夠智能

教學互動性強是播音學科的一大特點,學生課堂上的語言表達訓練是檢驗學習成果的重要指標。因此,本學科需要建立完善且智能的教學反饋機制以及暢通的教學反饋途徑,將先進技術融入課堂,助力教學與實踐。教師理論與實踐知識傳授成功與否,體現在學生對于專業知識的掌握及駕馭能力上,學生也需要及時得到高效指導與實踐反饋。目前本學科的授課以傳統的線下課堂授課為主,學生只有在課堂上才能得到教師指導意見,反饋渠道單一且時效性差。要培養新時代的傳媒人才,構建智能化的教學反饋機制是課程教學創新的重要舉措。

(四)播音學科的現代教育技術應用不夠深入

目前在國內各大網絡學習資源平臺上,關于播音學科的高質量課程資源非常有限,而期望通過專業教師的知識傳授提高業務能力的播音專業學生、播音愛好者、從業者等眾多。媒體平臺、網絡文化的快速發展使得播音員主持人的入行門檻變低,大量空洞、缺乏內涵的視聽節目受到追捧,這對大眾的精神文化享受與審美追求造成了不良影響。因此,充分利用現代教育技術建設一批播音學科的優質網絡課程資源,不僅有助于專業學生的知識拓展,也有助于專業背景人才、播音愛好者業務能力的提升。

二、目前播音主持專業構建混合式課程需解決的問題

(一)解決優質教學資源共享問題

在新時代創新驅動戰略背景下,需要更多具有專業背景的創新型人才以保證行業健康發展。目前我國設有播音主持專業的院校已達300 所以上。根據教育部、中宣部發布的《關于提高高校新聞傳播人才培養能力實施卓越新聞傳播人才教育培養計劃2.0 的意見》的目標要求,智能時代高校要培養造就適應媒體深度融合和行業創新發展,能夠講好中國故事、傳播中國聲音的優秀新聞傳播后備人才,就必須在教書育人全過程中重視優質資源的利用。《播音主持概論》課程集結符合課程教學的優質教學資源,學界、業界專家,使學生通過網絡資源可以反復觀看領略大師的風采和精神,將理論與實踐切實融合,構建完善的學科體系。

(二)解決珍貴歷史資源傳承問題

了解廣播電視優秀經典,了解中國播音主持史,有助于繼承和發揚中國播音主持的優良傳統,對于推進中國播音學的發展具有重要意義。從麥風發出“XNCR”的第一聲呼號起,一代又一代的播音員們為中國廣播電視事業留下了諸多經典的播音作品。齊越為朝鮮戰爭播送的《誰是最可愛的人》、夏青在中蘇論戰時的《九評》、徐曼的人物通訊《人民的好醫生——李月華》等,這些優秀作品是響亮的時代之聲,更折射出時代背景下播音員主持人的重要地位與責任使命,為播音理論以及實踐教學留下了珍貴的學習資料。同時,齊越先生在陜北新華廣播時期所寫的《十天播音工作個人總結》,被認為是新聞播音語言規范研究的奠基之作。課程讓“書本中的人”走入課堂,通過講述讓學生了解厚重的中國播音主持史,使珍貴的歷史資源得到切實傳播,有效拓展學生的專業素養與學術視野。

(三)解決課程反饋機制問題

解決課程反饋問題的有效方法是構建網絡環境下的教學課程模式。作為實踐性較強的藝術類學科,對于課堂知識掌握的反饋是教學中的一個重要環節。但是在當前的傳統課堂中,通常只是以“我說你聽”的模式把知識講授給學生,即使輔之以實踐,也只是完成實踐作業。實踐效果如何?怎么改進?遇到類似問題學生應該如何思考?理論究竟如何指導實踐?這都是理論課反饋機制應當解決的問題。課程安排應當以培養適應時代需求的優秀人才為出發點和落腳點,建立以學生為主體的課程反饋機制。

《播音主持概論》課程既系統講授播音主持創作的構成要素,創作手段、方法和原則,概述不同播音文體及其創作特點,也適當輔之以實踐,更重點關注學生的學習反饋與領悟程度。播音學科網絡課程的建設核心環節就是“評價與修改”的反饋機制,通過學生對于聽課內容的掌握程度、作業的完成進度、實踐環節的運用效果來綜合考量學生的學習情況,及時發現問題并有效解決。課程在網絡建設過程中不斷完善、修改、更新,使得反饋機制相比線下授課更具效率。

(四)解決現代教育技術應用問題

在現代教育技術的推動下,以往傳統的“滿堂灌”教學觀念已經無法適用智能時代的教學,學生也更加期待充滿活力的課堂環境。高校播音主持專業的課堂教學應體現主動追求變革的創新精神,精準把握時代發展動向,借助現代教育技術不斷激發學生專業學習興趣與學習動力,利用多元教學手段啟發和提升學生的自主學習能力和實踐動手能力。

現代教學課堂以課程多元化的方式將課程化整為零,學生可以利用多媒體和微課等網絡形式對基礎理論知識進行自主學習和反復學習。本課程在網絡課程構建過程中,重視反饋與修改機制,教師利用多元的現代教學模式將課程分成各個區塊,并針對教學難點答疑、實踐環節指導,在線上及時解決問題。

三、播音主持專業理論課混合教學模式的實施

(一)優質教學資源整合

混合式課程應首先解決專家資源稀缺的問題,網絡課程建設能夠整合各類優質資源,使學生在網絡課堂中得到切實提升,拓展知識儲備。在課程擴展資源建設中,應注重收集整合與播音主持概論課程內容密切相關的交叉學科資源,包括學術論文、經典音視頻資源以及智媒環境下的播音主持案例等,使學生通過網絡課程既能學習到理論知識又能增強實踐能力。課程除了傳統授課之外,還可以邀請業內專家學者、行業一線播音員主持人進入課堂為學生講授實踐經歷,讓學生對當前行業人才的需求有明確認知,通過進一步學習彌補缺漏。課程教學團隊可每學期通過網絡平臺開展集體備課、專題研討、經驗傳授、案例交流等活動。

(二)珍貴歷史資料收集

設置“書本中的人”進課堂環節,激發學生學習歷史、了解歷史的熱情。課程以較大篇幅回顧從延安時期到新中國播音主持事業發展歷程以及齊越、夏青、羅京等播音員主持人的風格和素養,通過這部分內容,希望學生既能夠總結播音主持發展經驗和規律,更要不忘初心,強化黨性原則和馬克思主義新聞觀,成為肩負時代責任使命的青年。針對播音主持發展史和播音主持風格等課程內容,邀請業界前輩加入。不僅使學生更直觀地了解我國播音主持發展史,也更切身領略到播音主持名家的風采和精神。課程通過對老一輩播音員珍貴歷史資料的呈現,使學生在網絡課堂中感受歷史的力量。

(三)播音學科網絡課程模式構建

在教學時以現代教育理論為基礎,采用各種不同的教學方式來提升播音學科的教學質量。以《播音主持概論》課程的網絡建設為例,在教學過程中,利用情景化的教學模式,提升課程的擬真性,將分層式教學技術帶入教學語境中,充分尊重學生的個體差異與學習能力差異,不同學習程度的學生可以在網絡課程中找到適合自己的學習方式。

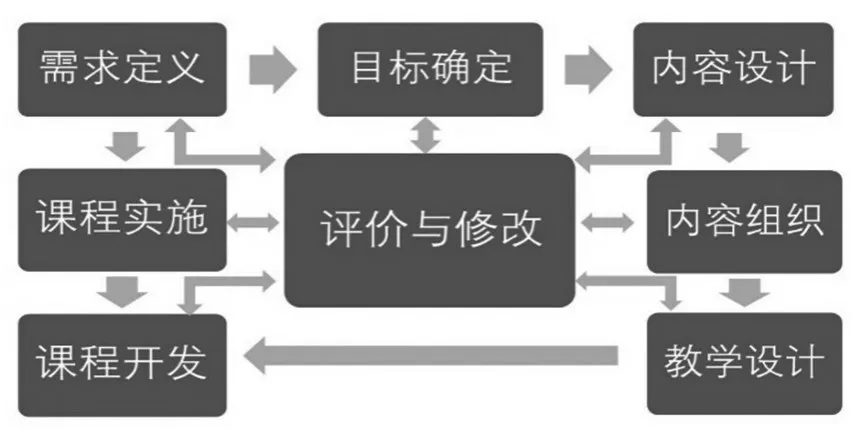

播音學科的網絡課程構建在采納武法提提出的“目標導向的網絡課程開發模式(ODeCDM)”(圖1)的基礎上,結合播音學科網絡課程特點——需要大量且迅速的課堂教學反饋,充分利用優質教學資源,構建播音學科智能網絡課程模式。

圖1:目標導向的網絡課程開發模式

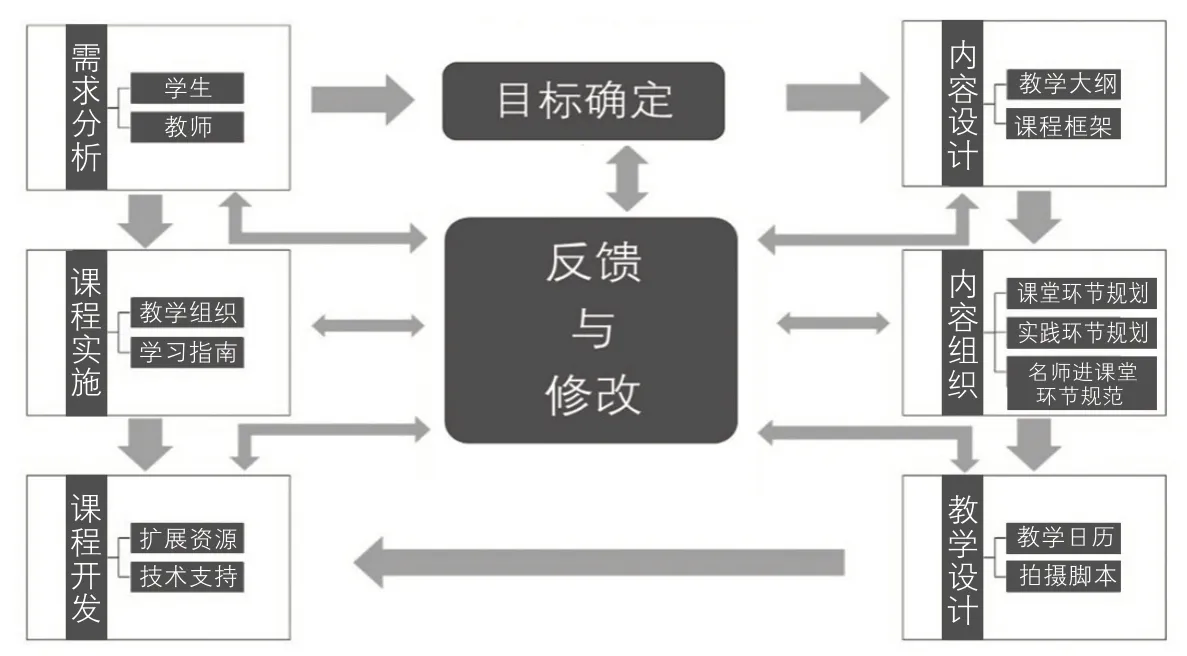

播音學科根據自身學科特性,構建播音學科網絡課程模式(圖2)。在網絡課程組織時,將課堂教學環節與實踐教學環節有機結合,同時在內容組織部分創新增加了“名師進課堂環節”,使學生足不出戶即可感受大師魅力。網絡課程構建的全過程始終貫穿著“反饋與修改”,使課程實施更具合理性。

課前階段。設計富有高階性、創新性的問題,使用任務驅動、案例教學、在線討論等方式,激發學生的興趣和參與度,提高學習的挑戰度。加里森等認為,可以通過構建支持學習者合作、互動與反思的社群,助力學習者完成探究性學術學習活動,從而實現高階思維的學習。將問題解決的課題、討論和批判性反思納入學習任務中,構建任務驅動—問題探查—整合信息—解決問題的學習路徑。同時在互動區保留課堂互動痕跡,并將其作為課程過程性評價的依據。

圖2:播音學科網絡課程模式

課中階段。在具體授課環節中,教師對照“金課”標準,做好“以學生為中心”的在線教學設計,也可使用翻轉教學等方式,課前將學習資源或教學問題發布給學生,教學時進行更深入的在線討論,同時保留討論過程或課堂實錄以備學生反復學習或進行課程評價。

課后階段。根據課程所學知識,鼓勵學生走出課堂將理論運用到實踐中去。實驗室對學生實行24 小時開放預約政策,學生進入專業實驗室進行錄音、錄像等活動,同時詳細記錄實驗過程、實驗數據,錄制結束后提交實驗過程記錄以及實驗總結。通過課上理論與課下實踐相結合的方式,對學生的理論與實踐進行有效監督,合理高效地利用學習資源。

結語

總的來說,智能時代的課堂學習應當注重供給側改革與需求側管理的結合。改革教師“教”的部分,將傳統的“填鴨式”課堂改為更加注重學生學習效果和學習體驗的課堂教學形式,重心前移,將大量的準備工作放在課前,準備更加充足豐富的課程資料,提供給學生以便其自學、預習和思考。對于一個知識點的教學而言,基礎理論知識的講授多數可以利用網絡在線資源;小組會議、頭腦風暴類活動則應當放在線下課堂教學中;課題研究和討論是注重課堂學習需求側的重要環節,需要根據不同的教學需求進行設計。而需要學生深度思考,形成觀點的討論則以書面撰寫論文等形式更為適當。課程更關注對于需求側的管理,做到課前有任務,課中有思考,課后有收獲。讓學生在理論課學習中既能隨時獲取掌握理論知識概要,又能通過課堂學習的多種手段拓寬思路,發散思維,學會質疑批判,還能在課后積極通過實踐方式靈活運用到專業實操過程中,真正讓播音專業的理論課發揮其理論指導實踐的作用。

智能時代播音主持課程建設通過教學組織模式的變化,使學生通過案例式、項目式的方式進行智能化課程學習。利用播音主持專業學生學習的空間改造實踐,過程中注重學生學習體驗,在積極發揮學生主動學習、互動協作、交流分享等方面,全過程注重“反饋與修改”機制。采用教師利用課程創設專門化情境的方式,讓學生經歷有參與、有實踐、有指導的沉浸式播音主持學習實踐過程。期望通過課程智能化改革推動播音主持專業教學形態轉變。