基于大數據的無錫旅游形象官方宣傳與游客感知對比研究

摘要:以無錫為研究案例,以游客網絡游記和官方微博在線大數據為研究素材,使用ROST CM6軟件,運用詞頻統計功能提取游客網絡游記和官方微博中涉及旅游形象的高頻詞匯,構建語義網絡圖,分析游客感知和官方傳播的旅游形象差異。研究發現,無錫旅游形象總體可歸納為六大主題。游客感知和官方傳播下的無錫旅游吸引物和旅游地理環境感知基本相吻合,兩者差異主要體現在對歷史文化、旅游服務與設施、游客體驗、旅游宣傳與保護等方面的感知,在這些方面官方注重宣傳大而全的內容,而游客傾向于旅行中感知到的具體細節。最后,基于對比研究結論提出相應的對策建議。

關鍵詞:無錫;大數據;形象感知;官方傳播

中圖分類號:F2文獻標識碼:Adoi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2022.23.017

隨著互聯網的發展,越來越多的游客通過網絡訂購旅游產品、撰寫游記評價,由此產生了大量的在線旅游大數據。這些數據為游客快速了解旅游地形象提供了便捷途徑。同時,也為旅游研究提供了新的方向。

旅游目的地形象即游客對某一旅游目的地的綜合感知和評價,是評價旅游地發展的一項重要指標,也是旅游地競爭優勢的核心來源。游客對旅游地的旅游形象感知的認知程度,會影響到游客的選擇意向。John D. Hunt第一次提出了“旅游地形象”這個概念,認為旅游地形象是純粹主觀的概念,是人們對非居住地所持的總體印象。之前的研究主要通過問卷調查等數據采集形式來分析旅游地形象,近年隨著互聯網的發展,在線網絡文本越來越豐富,學者開始運用網絡文本來進行研究,同時相關研究也證明了利用網絡文本來研究具有良好的效果,吳妙薇等利用網絡文本分析法分析了游客對古村落景區的形象感知。對分析方法的探討中,劉逸等構建了一套基于文本大數據的旅游目的地情感評價模型。郭爽等探討了官方媒體和游客傳播的黃山風景區旅游形象的差異;陳幺等探討了西藏旅游形象在論壇和官方網站傳播的差異性。

近幾年,利用網絡大數據進行目的地旅游形象研究成果已比較豐富,但目前的研究多是從游客的角度出發,主要分析游客對目的地的形象感知,通過對比游客游記和官方宣傳分析旅游地形象感知的研究相對薄弱。本文以無錫為研究樣本,以在線網絡文本為研究素材,借助ROST CM6軟件,從游客游記和官方文本兩個角度對比分析無錫旅游形象,以期為無錫旅游形象建設提供參考。

1研究設計

1.1研究區域概況

無錫是江蘇省地級市,長江三角洲地區中心城市之一,是蘇錫常都市圈的重要組成部分,同時也是重要的風景旅游城市,著名的國家歷史文化名城,吳文化的發源地之一。在《無錫市“十四五”旅游發展規劃》中,明確提出無錫將建設成為“彰顯吳地文化魅力、獨具江南山水特色”的國內一流、具有國際影響力的休閑度假旅游目的地城市,把旅游產業培育成為無錫國民經濟的戰略性支柱產業。在此背景下,加強無錫市旅游形象研究具有一定的現實意義。

1.2數據采集

研究數據包括國內游客游記和官方微博。游客游記中,以無錫為關鍵詞對攜程網、馬蜂窩、途牛網的游記板塊進行檢索,篩選后最終得到比較完整且可用于分析的游記196篇,共499554字。官方微博樣本由無錫旅游局官方微博獲取,提取與無錫旅游目的地形象有關的原創微博,共5530條,共500075字。

1.3研究方法

內容分析法是一種將非系統的定性的符號內容如文字、圖像等轉化為系統的、定量的數據資料的研究方法。本文運用內容分析法,以游客網絡游記和官方微博在線大數據為研究素材,使用ROST CM6軟件,統計分析游客和官方視角下的旅游形象的高頻詞匯,構建語義網絡圖,進而分析游客感知和官方傳播的旅游形象差異。

2無錫旅游形象游客感知與官方傳播對比研究

2.1無錫旅游形象高頻詞匯對比分析

通過ROST CM6軟件功能,提取描述無錫網絡游記和官方微博文本中的高頻詞。詞頻越高說明該詞匯的認識度和關注度越高。網絡游記高頻詞匯排名前10的分別是無錫、酒店、太湖、黿頭渚、景區、惠山古鎮、櫻花、游客、時間、江南。官方微博高頻詞匯排名前10的分別是無錫、文化、旅游、江蘇、宜興、太湖、江南、運河、藝術、公園。

通過對比游客感知和官方傳播旅游形象的高頻詞匯,可將網絡語境下無錫旅游形象歸納為六大主題:旅游吸引物(太湖、黿頭渚、拈花灣、清名橋)、旅游地理環境(無錫、江南、鄉村)、游客體驗(精彩、游玩、感受)、歷史文化(文化、民族、紅色)、旅游服務與設施(高速、建筑)、旅游宣傳與保護(打造、文旅、發展)。

(1)旅游吸引物主題。

從旅游吸引物方面來看,黿頭渚、惠山古鎮、惠山、拈花灣是官方宣傳和游客感知下的共同詞匯。這說明在旅游景觀方面官方宣傳和游客感知下的旅游形象大體一致。除了以上共同的詞匯,在游客感知層面下,黿頭渚排名靠前,且還有拈花灣、清名橋等無錫景點,但在官方宣傳中出現的頻次很低。而在官方宣傳方面,運河排名靠前,且還有鄉村、紅色旅游這些景點。說明官方宣傳和游客感知在旅游吸引物方面還是存在差異,游客感知偏向于熱門網紅景點方向,官方宣傳偏向于具有歷史文化和有助于鄉村發展的景點。

(2)地理環境主題。

在區位環境方面,無錫、江南、江蘇、宜興等詞是共同詞匯,說明無論是在官方感知還是游客感知中,無錫都是具有濃厚的江南特色,同時,宜興作為無錫旅游資源豐富的地區,也被游客和官方強烈感知。總體來說,在地理環境方面,官方宣傳和游客感知下的旅游形象大體契合。除了以上共同的詞匯,在游客感知方面,上海排名靠前且頻次較高,說明上海在一定程度上影響游客對無錫地理環境的感知,很多游客會將上海和無錫安排在一起游玩。

(3)歷史文化。

在歷史文化方面,游客感知中提及只提到了文化,主要是無錫的運河文化。而在官方宣傳中,除了文旅,還有紅色、民族等詞,但這些方面卻沒有被游客感知到。說明官方還應加強在這一方面的宣傳。

(4)旅游服務與設施。

在基礎設施方面,官方宣傳中只提到了建筑,而在游客感知下,酒店、高速、建筑、小時、服務等詞。尤其是酒店,在游客感知中排名第二,是游客在無錫比較關注的點,但在官方宣傳中沒有感知到。說明官方在該方面的宣傳比較薄弱,應加強對無錫旅游設施和服務的宣傳。

(5)游客體驗。

在旅游體驗方面,兩者都提到了旅游、特色、感受、體驗。官方宣傳下還提到了精彩、美麗鄉村這些旅游體驗類型,但這一情況卻未被游客感知到,說明兩者之間還是存在一定的差異。

(6)旅游宣傳與保護。

在旅游宣傳方面,官方旅游宣傳的比重遠大于游客感知的比重。官方旅游宣傳更多側重在旅游發展和景區管理方面,如保護、打造、發展、文旅等詞匯,體現了政府部門對旅游發展和景區建設的重視。而在旅游感知方面,主要是對旅游資源本身的感知,如第二、拍照等。

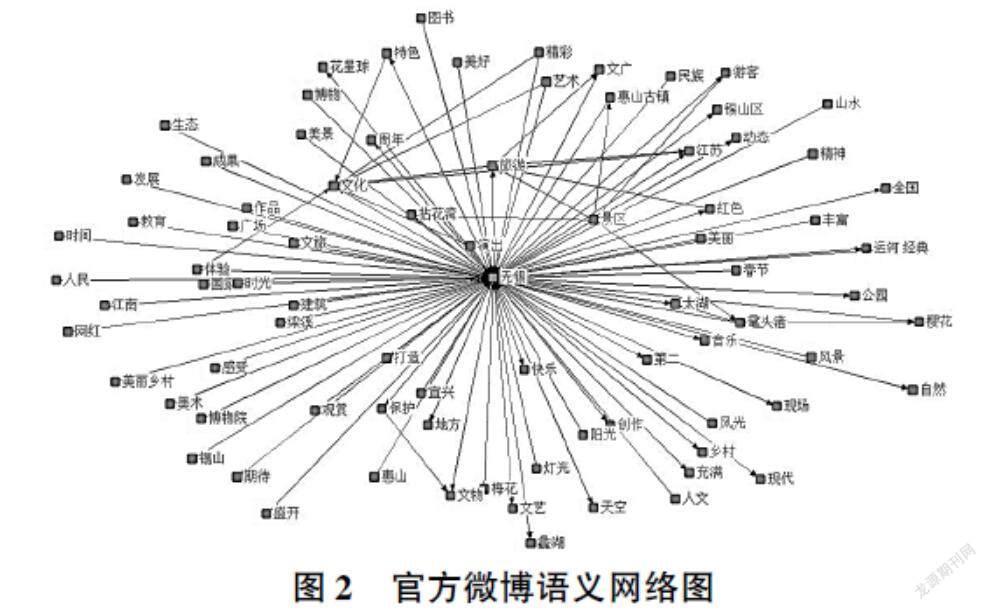

2.2無錫旅游形象語義網絡對比分析

雖然高頻詞一定程度上能反映出游客對旅游形象感知的主要關注點,但無法反映詞匯間的深層次結構關系。而語義網絡分析圖可以從整體上分析詞匯之間的語義聯系,從而整體感知旅游地形象。通過ROST CM6軟件對游記文本和官方文本分別進行語義網絡圖分析,得到的結果如圖1、圖2所示。

由圖1可知,游客感知形象下的語義網絡圖,核心位置是無錫、黿頭渚、旅游、太湖等詞,這些詞代表了游客對無錫最直接的感知,游客的旅游游記多由此展開。語義網絡圖的次核心位置是酒店、櫻花、拈花灣、江南、上海等詞,相對于核心位置來說,它反映的事物更加多元,有景觀、基礎設施、交通等。服務、季節、美麗、步行等詞處于最外圍位置,各詞匯之間沒有較多的聯系,這些詞是對核心位置和次核心位置詞匯的進一步完善和解釋。

由圖2可知,官方宣傳下的語義網絡圖主要有三層,最核心位置是無錫,是整個圖形的核心,次核心位置主要是以旅游、文化、黿頭渚、保護等詞為主,它是對核心詞匯的拓展。其中文化與旅游聯系緊密,說了政府對旅游文化的重視。最外圍的位置,如民族、文廣、鄉村、網紅構成的圈層,這些詞匯一定程度上反映了政府旅游宣傳的方向和重點。

總之,游客視角的旅游形象感知中,與無錫聯系較緊密的詞有黿頭渚、旅游、酒店、櫻花、太湖、文化、江南、上海。因此,游客對無錫的旅游形象感知可以概括為,無錫是一座江南小城,歷史文化濃厚,有著名的賞櫻之地黿頭渚,有壯闊的太湖風光,并且來往上海交通方便。官方微博文本中與無錫聯系較緊密的除了黿頭渚、太湖、文化、旅游等詞之外,還有文物、體驗、特色、文旅、保護,說明官方除了宣傳旅游景點外,對打造無錫特色的文旅產品和特色體驗也是非常重視的,同時也對文物在旅游中的保護非常重視。

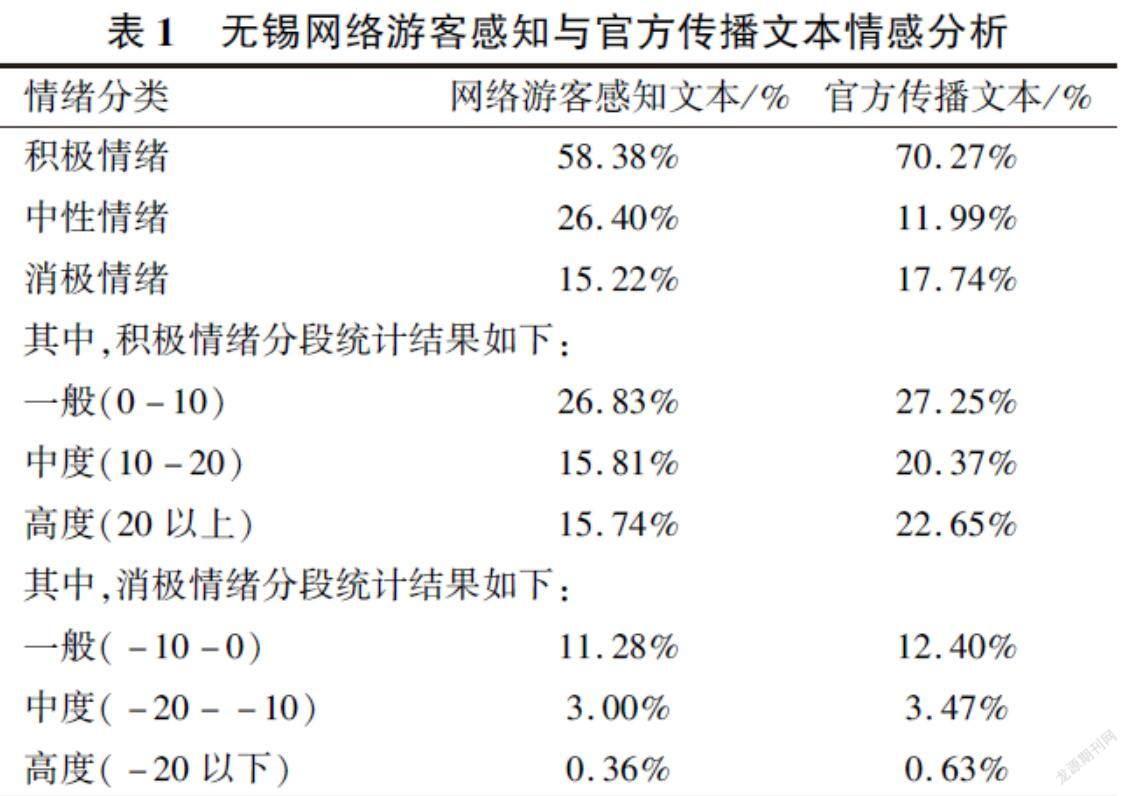

2.3無錫游客感知與官方傳播情感形象對比分析

對在線網絡文本大數據進行情感分析,分析游記文本和微博文本的情感傾向,得到結果如表1所示。從表1可得,無錫的情感評價整體都較積極,官方微博文本比游客游記文本的積極情緒高,主要原因是官網是從政府角度出發,要向網民呈現一個積極向上的無錫旅游形象。同時消極情緒高于游客感知,主要來自于近幾年疫情波動、冬季天氣寒冷、溫差大。

游客感知形象總體上以正面為主,其中積極情緒約為58.38%,多是對無錫自然風光、特色文化的贊美,彰顯了無錫旅游發展的競爭優勢。負面情緒約為15.22%,在評論上表現為交通不便,季節不對,門票價格高等。無錫旅游資源季節性明顯,尤其是櫻花、梅花等賞花資源,如果錯過合適的季節,觀賞性會大大降低。同時,無錫部分景區位置偏遠、門票相對較高,這些會在一定程度上降低體驗感。

3結論與建議

3.1結論

本文利用網絡文本分析法,從游客感知和官方宣傳兩方面對無錫旅游形象進行對比分析,結合分析結果,得到以下結論:

(1)無錫旅游形象總體可分為六大主題。

網絡文本中無錫旅游形象大致可以分為旅游吸引物(太湖、黿頭渚、拈花灣、清名橋等)、旅游地理環境(無錫、江南、鄉村)、歷史文化(文化、民族、紅色)、旅游服務與設施(酒店、高速、建筑)、游客體驗(精彩、游玩、感受)、旅游宣傳與保護(打造、文旅、發展)六大主題。其中無錫主要旅游吸引物和旅游地理環境兩大主題具有一致性。官方傳播的人文景觀要大于自然景觀,說明官方對人文文化的重視。而游客對無錫自然景觀的感知要高于人文景觀,說明無錫對游客的吸引還是主要來自于自然風光。

(2)游客感知和官方宣傳下的旅游形象存在差異性。

游客和官方感知的差異性主要表現在對歷史文化、旅游服務與設施、游客體驗、旅游宣傳與保護等方面。官方注重戰略層面的內容,而游客傾向于旅行中感知到的具體細節。

官方宣傳的無錫旅游形象,偏向于戰略層面,強調文旅融合,在文化方面,有文旅、民族、文化等詞,重視歷史文化的宣傳,歷史文物的保護,同時積極建設和發展鄉村旅游,打造鄉村旅游景區。游客感知的無錫旅游形象,偏向于具體細節。游客對旅游服務與基礎設施感知較強烈,體現在酒店、高速、建筑、小時、服務等詞,尤其是酒店非常關注。但官方對酒店等基礎設施宣傳極少。文化方面,游客對能切身參與其中的運河文化感知較深,對紅色、民族等詞感知較弱。

(3)無錫旅游形象游客感知和官方宣傳皆以積極情緒為主。

通過情感分析,游客和官方的文本內容對無錫的情感評價都較積極。官方文本對無錫的積極情感傳播高于網絡文本,這表現了官網站在政府立場上,著力向大眾傳播無錫的積極形象,給網民呈現一個自然景觀豐富、文化底蘊豐厚的旅游目的地。游客的積極情緒也多源自于無錫豐富的旅游景觀和特色文化。同時官方的消極情緒高于游客感知,主要來自于疫情波動、冬季天氣寒冷、溫差大。游客的消極情緒表現為交通不便,季節不對,門票價格高等。

3.2建議

(1)加大鄉村旅游資源的開發和宣傳。

游客對無錫旅游資源的形象感知不平衡,無錫不僅有太湖、櫻花等自然景觀,同時當地鄉村的自然資源也獨具魅力。官方宣傳中雖然突出強調了美麗鄉村,但游客對當地的鄉村美景感知度卻很低。因此,無錫在繼續強化其代表性的旅游名片的同時,應該開發和建設有特色的鄉村旅游產品,同時加強鄉村資源的宣傳。

(2)加強社會氛圍營造,深挖當地文化,提升旅游體驗。

雖然官方宣傳很注重對無錫歷史文化的宣傳,但是在游客旅游過程中感知到的文化還較少。隨著休閑旅游的發展,游客越來越重視旅游過程中的互動參與性。因此,應深挖民俗文化,增強游客互動體驗,提升游客的整體體驗。無錫除了獨特的自然風光和人文景觀外,還有深厚的文化底蘊,作為吳文化發源地之一,有很多傳統文化和手藝,無錫傳統戲劇錫劇、傳統手藝紫砂陶、惠山泥人、留青竹刻、錫繡、錫菜等。建議加強這些傳統文化的宣傳,增強游客與當地特色文化的互動體驗。

(3)加強配套設施的完善,減少游客的負面情緒。

游客對無錫的情感形象整體感知是積極的,但仍有個別因素印象游客的旅游體驗,比如交通不便,錯失最佳賞花季節,門票價格高。旅游景區應完善景區之間的交通,開發景區旅游專線,通過智能設備預測景區人流量,適當增減旅游專線的班次。同時,加強當地氣象監測,通過各宣傳平臺向游客及時傳達天氣狀況,尤其是季節性風景比如櫻花、梅花的盛開狀態,給游客適當的心理預期。同時,可根據淡旺季,適當調整景區門票價格。

參考文獻

[1]陳天琪,張建春.基于文本挖掘的景區旅游形象感知研究——以杭州西溪國家濕地公園為例[J].資源開發與市場,2021,37(6):741-746.

[2]John D.Hunt. Image:A factor in tourism[D].Fort Collins:Colorado State University,1971.

[3]張高軍,李君軼,張柳.華山風景區旅游形象感知研究-基于游客網絡日志的文本分析[J].旅游科學,2011,25(4):87-94.

[4]吳妙薇,張建國,崔會平等.諸葛八卦村游客行為特征與旅游體驗評價研究—基于百度指數和網絡文本分析[J].中國農業資源與區劃,2019,40(12):259-267.

[5]劉逸,保繼剛,朱毅玲.基于大數據的旅游目的地情感評價方法探究[J].地理研究,2017,(6):1091-1105.

[6]郭爽,余慧珍.基于網絡文本的黃山風景區旅游形象游客感知與官方傳播對比研究[J].湖北文理學院學報期刊,2020,41(2):7.

[7]陳幺,趙倩倩,趙振斌.網絡論壇與機構網站對西藏旅游形象傳播的差異性[J].資源開發與市場,2013,29(3):314-316.

[8]張文亭,駱培聰.基于網絡文本的目的地旅游形象游客感知與官方傳播對比研究—以福建永定土樓為例[J].福建師范大學學報(自然科學版),2017,33(01):90-98.

[9]譚紅日,劉沛林,李伯華.基于網絡文本分析的大連市旅游目的地形象感知[J].經濟地理.2021,41(03):231-239.

基金項目:江蘇高校哲學社會科學研究項目“基于鄉村振興背景下江蘇省農村新產業、新業態的發展模式研究”(2021SJA0932);2021年度無錫職業技術學院校級社科課題(SK202102);2021年無錫職業技術學院“青藍工程”優秀青年骨干教師;2020年無錫職業技術學院“青藍藍工程”青年教師培養項目。

作者簡介:張曉楠(1989-),女,山西臨汾人,碩士,無錫職業技術學院助教,研究方向為旅游地理、鄉村旅游。