精準化·長程化·立體化:“互聯網+”視域下的區域教研創新

馬偉中

摘要作為一種新型教師研修方式,在線教研在得到廣泛應用的同時也存在因供給“靶向不明”、指導“滯后低效”導致教研效果大打折扣等突出問題。江蘇省常州市武進區教師發展中心基于“互聯網+教研”的思路進行區域教研的頂層設計,同時整體設計在線教研的操作流程,通過大數據診斷精準定位教研需求,通過持續性跟進力求實現長程教研,通過多元化參與立體建構教研生態,促使區域在線教研向精準化、長程化、立體化方向發展。

關鍵詞 在線教研;互聯網+教研;精準教研;實證教研;教研生態;教育數字化轉型

中圖分類號G63

文獻標識碼B

文章編號1002-2384(2022)12-0051-03

隨著信息技術的不斷發展,加之新冠疫情的影響,近幾年教師教研方式正在悄然轉型。“遠程名師課堂”“校際線上教研”等形式的線上教研活動越來越多地取代了原先的線下集中教研。在線教研在帶來便利的同時,也存在許多現實問題,如教研供給“靶向不明”、指導“滯后低效”等,在很大程度上影響了線上教研的質量和效果。那么,在當前教育數字化轉型的時代背景下,如何有效破解線上教研面臨的困境,真正給予教師有針對性的高質量指導?對此,江蘇省常州市武進區學校和教師發展中心(以下簡稱“區發展中心”)進行了系列思考與探索。本文以數學學科在線教研的優化實踐為例,呈現“互聯網+”視域下依托信息技術助力教研提質增效的區域探索。

一、聚焦洼地:明晰區域在線教研面臨的現實問題

綜觀現狀,目前很多地區開展的在線教研多存在教師參與的主動性不強、供給與需求脫節、線下實踐和相關數據分析支撐不足等突出問題,使線上教研效果大打折扣。

1. 缺失“人氣”:教師參與在線教研的主動性不強

相較于傳統的線下集中教研,在線教研這一新型教師研修方式具有時間節約性、空間便利性的特點和優勢。然而,線上教研方式在時空上的靈活性、便捷性,也在一定程度上導致了教師參與的松散性、淺表性,從而影響教研活動實效。由于在不少教研活動中教師都是被動參與,加之線上教研缺乏線下活動的直觀感、卷入感,教師參與在線教研往往缺乏主動性,與同行、專家等的交流互動也遠遠不夠。

2. 缺少“地氣”:教研供給與教師需求存在脫節失衡

“教研”即“教學研究”,其本質是教師圍繞自身真實的教學問題展開的學習和研究。但在區域在線教研活動中我們發現,教研供給與教師需求之間往往存在差距,許多教研主題與教師當下教學中的真實問題、迫切需求匹配度不高,教師也難以真正理解、領會教研活動的意義和價值,區域在線研訓供給與需求脫節。如“核心素養下數學課堂的應有樣態”等主題雖然是當前教育教學研究的熱點問題,但對許多一線教師而言,他們更關切自身教學能力提升及日常教學中的痛點問題,這使得這類“高大上”的教研主題在他們看來華而不實,進而影響了他們參與教研的熱情。

3. 缺乏“底氣”:線下實踐和數據分析支撐不足

由于缺少完備的線上教研流程和完善的協同教研機制,在過去一段時間內,很多學科在線教研呈現出偶發性、粗放型的狀況。“偶爾開展一次”的線上研修活動不成體系,讓教師缺乏體驗感和獲得感,教師難以實現從“讓我學”到“我要學”、從“逼我研”到“我想研”的觀念轉變。此外,反思既往的線上教研過程,我們深感“屏對屏”背后需要線下教師協同性實踐的支撐,需要對所生成的學科課堂資源、師生互動痕跡等數據進行量化分析,進而為教師提供多樣化、個性化、精準化的在線研修服務,讓教研活動從依靠“主觀經驗”走向借助“數據支撐”、教研重點從“知識傳授”走向“素養培育”、教研形式從“專家引領”走向“大眾學習”,從而有效化解不同層次學校、教師在教學實踐轉化時的落差。

二、整體謀劃:加強區域在線教研工作的頂層設計

面對當前在線教研工作的現狀與問題,我們需要進一步厘清認識,基于“互聯網+教研”的思路進行整體規劃,為優化區域在線教研提供科學有效的路徑指引。

1. 厘清區域在線教研的內涵特質

厘清在線教研的內涵特征,有助于我們把握工作要點,扎實推進區域教研實踐。基于“互聯網+”的區域在線教研是指由專家導師、區教研員、骨干教師、普通教師等構成的教研共同體,通過網絡互動學習平臺共同探究教育教學中的熱點與問題,實現互聯互通、共建共享、共生共贏的一種新型教研方式。相較傳統的教研方式,線上教研具有如下特點和優勢:一是打破地域壁壘,實現了教研資源的共建共享;二是超越物理限制,實現了教研時空的靈活開放;三是突破組織固化,實現了多元主體的協同參與;四是拓寬交互路徑,實現了多方聯動的信息交流。

2. 完善區域在線教研的運行機制

基于在線教研這一新型教研方式的內涵、特征與優勢,我們主要從以下三方面著力,進一步完善工作運行機制,優化線上教研實踐。

一是定向激勵機制。區發展中心基于前期實踐,統一為每所學校建立專屬的學科教師發展資源庫,并根據校情建立定向激勵機制,分別針對青年教師、骨干教師、資深名師制定相應的激勵措施,以鼓勵他們更好地融入區域在線教研活動。

二是雙向互評機制。我們嘗試改變由區發展中心評價學校、教師的“單向輸出”局面,通過線上問卷、訪談等途徑建立“教師-區發展中心”雙向互評機制,開放意見聽取渠道,收集整理教師在“武進區教師培訓管理平臺”上的多種反饋信息,為區教研員指導教師教學和研究提供數據指引。

三是動態跟蹤機制。區發展中心利用“武進區教師培訓管理平臺”在線記錄學科教師學習數據、思維表征、情感動態等的變化軌跡,通過“個性化、大樣本、全流程”的大數據建模,在關鍵性事件與節點上對教師提出反饋建議,以此作為教師綜合評價的數據依據。學科教研員則可從海量數據中洞察教師的短板與潛力,精準驅動優化每個教研環節,由此實現區域在線教研需求定位人性化、研究過程數據化和結論依據實證化。

三、系統推進:實現區域在線教研實踐的優化升級

基于觀念迭代、信息交互、深度卷入、協同備課和實證教研等科研理念,我們整體設計區域在線教研操作流程,借助互聯網和大數據等技術創新和應用,不斷迭代優化區域在線教研范式,促使在線教研朝著精準化、長程化、立體化方向發展。

1. 大數據診斷:精準定位教研需求

為了讓在線教研活動更有針對性、實效性,我們探索以大數據技術賦能在線教研,力求做到精心籌備、精準教研和精細實施。這種基于大數據分析的教研需求定位策略具體分以下幾步實施。

其一,“云采集”:在線收集問題。我們利用企業微信與各基層教研負責人保持長線溝通,根據各校校情分析出共性問題;然后再根據當前實際教學需要,通過“問卷星”等平臺進行線上調研,收集教師、學生、家長等各方面的問題和建議。例如:數學教研室借助“微校”平臺面向全區數學教師開展調查,統計梳理出“學生在課堂教學中的三維目標達成度”“學生課后作業的設計評價”等受到普遍關注的熱點問題。從教師需求出發組織教研活動,從根源上解決了在線教研供給與需求脫節的問題。

其二,“云共享”:舉行線上座談。圍繞在線收集的問題,區發展中心開展線上座談會,各校教師代表針對某一教研主題的合理性及后續實施的可行性等共同研討,并將研討過程實時直播或制作成視頻,供更多教師觀看并參與討論。如在“數學思維可視化”專題在線教研中,數學學科組利用“騰訊會議”對相關學校進行指導,全區數學教師可全程觀摩,并通過“彈幕”“留言”“舉手發言”等形式參與研討。

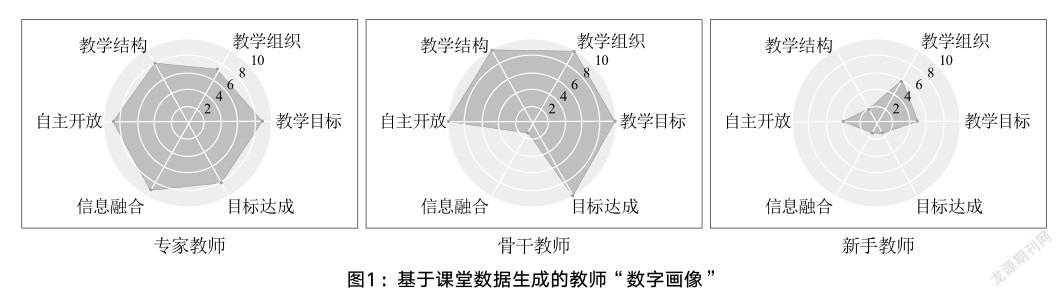

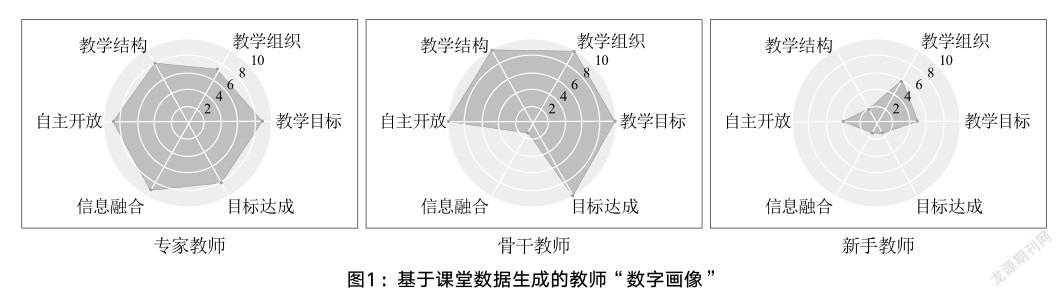

其三,“云交互”:智能診斷教學。學科教研員通過“武進區教師培訓管理平臺”收集教師的教學數據與問題,基于課堂上的教師理答、學生參與、互動模式及表現一致性等維度進行匹配性分析,并利用大數據技術生成教師個人專屬的“數字畫像”,從教學目標、教學組織、教學結構等多方面對教師教學進行個性化診斷。教師可通過線上座談反思自身教學,找準今后的努力方向,從而形成完整的“發現問題-交流反饋”診斷式教研交互鏈。如在區發展中心小學部(數學學科組)組織的“三位數乘兩位數”同課異構活動中,專家、骨干、新手三位教師同臺展示,我們通過數據采集分析技術分別生成他們的“數字畫像”(見圖1),精準呈現了處在不同發展階段的教師的教學樣貌。

2. 持續性跟進:力求實現長程教研

傳統線下教研的優勢是現場感強、參與度高,但缺乏后續的跟進指導。鑒于此,我們提出了“互聯網+”環境下的長程化、持續性、跟進式教研新模式。

其一,試點檢驗。研訓活動結束后,各校可以根據相應的培訓主題設立班級試點,或通過“智慧黑板”進行課程錄制,或與區發展中心約定觀摩時間,進行線上課程直播。然后由學科教研員對試點班級的授課情況進行檢驗與評價,并提出進一步的教學調整策略。

其二,記錄打卡。試點班級的教師對于課堂教學中出現的問題,可以通過圖片、音頻、視頻等形式隨時記錄,然后通過企業微信發給區發展中心(具體學科負責人員),并完成記錄打卡。這種基于真實情境與問題的“微分享”制度,讓教研員可以通過移動終端及時接收、掌握來自教師教學的問題反饋,并利用碎片化時間為教師答疑解惑。

其三,云上研討。區學科組定期舉行線上研討活動,基于“隨手拍、隨時享、隨處研”的實際觀課、教研情況,教研員與各校教師開展討論,確定下階段的教學改進重點、策略與目標,并在下次線上研討時進行復盤、檢查。例如:每周三是數學學科組的“云研討”日,數學教研員會組織各校數學教師圍繞“培育數學學科核心素養”等主題開展專題研討。

3. 多元化參與:立體建構教研生態

在以往教研活動中,參與對象多為教師與教研員,沒有形成多元化、立體化的教研結構與生態。我們探索通過一系列在線教研活動打破此種局面,不斷拓寬教研主體、豐富教研手段,提高區域教研工作質量。

其一,“線上招募令”:引入家社力量。區發展中心通過武進教育辦公自動化系統發布“招募令”,引入優質家社力量,充實區域教研隊伍。招募的對象除了有一線教師、教學名師,還包括相關領域的科研人員及對教育有實踐、有思考的家長和社會人士等。報名人員在線填報資料、自選教研主題,區發展中心審核通過后統一安排參與教研指導。如在數學教研室組織的“回歸生活本源,促進數學理解”專題教研中,一位學生家長分享了他在家庭中對孩子進行非正式數學學習引導的心得,讓數學教師深受啟發。

其二,“熱點有話說”:廣納網友建議。為了營造開放、濃厚的研討氛圍,區發展中心小學部各學科組根據教研需求,在網上創建學科貼吧,不設權限與門檻,所有網友均可在此發表見解、互相啟發,一些原本困擾一線教師多時的問題可能就此迎刃而解。如在數學學科組創建的“武進小學數學”貼吧,一些教師網友圍繞“雙減”“大單元教學”“數學邏輯”等教育教學熱點問題展開討論,為數學教學提供了有益參考。

其三,“在線優課展”:融匯創新實踐。“在線優課展”是基于當下疫情環境開展的線上課堂展示活動,在線授課的既有特級教師、骨干教師,還有一線普通教師。觀摩教師可以與學生一起進入線上課堂,對教師的在線授課進行綜合性評價,包括教師的線上授課語言、網絡技術運用、多元評價實施等。在活動中我們看到,一大批具有創造力、想象力的青年教師正在積極加入并且走向可持續成長。如在數學學科組組織的線上課堂中,各校青年數學教師所展示的原創短視頻、flash動畫、互動小游戲等受到師生和家長的稱贊與喜愛。

(編輯 黃子珂)