中國偵探小說在中國大陸消失的現象解讀

摘要:該文以程小青及其偵探小說為例,分析新中國成立時中國偵探小說在中國大陸消失的重要內部原因:中國早期偵探小說家們自身在這類小說上創作靈感枯竭。首先,運用文獻研究法,從早期偵探小說家們如程小青、陸澹安等不約而同地放棄創作偵探小說的文學現象里探討他們止步的內部歸因。其次,以圖表方式分析程小青偵探小說作品的見刊時間和見刊篇數全貌,發現程小青從1945—1949年就已經失去了強大的創作潛力,證明他并非因為文字審核才不再創作偵探小說。最后,運用舉例論證在偵探小說衰落的時代背景中除了有政治氣候和社會土壤對這類小說的不利外部影響外,早期偵探小說家們江郎才盡、對偵探小說的探索不夠深入等內部原因也導致中國偵探小說發展舉步維艱,在新中國成立時徹底消失。

關鍵詞:偵探小說;程小青;霍桑探案; 影響;翻譯;創作

中圖分類號:I207.4? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:2096-4110(2023)03(c)-0005-05

Interpreting the Disappearance of Chinese Detective Novels in Mainland China

—A Case Study of Cheng Xiaoqing and His Detective Novels

Abstract: Taking Cheng Xiaoqing and his detective novels as an example, this paper analyzes that an important internal reason for the disappearance of Chinese detective novels in mainland China during the founding of the country was that early Chinese detective novelists themselves ran out of creative inspiration for such novels. First, we use documentary research to explore the internal causes of the early detective novelists, such as Cheng Xiaoqing and Lu Tanan, who coincidentally gave up writing detective novels. Secondly, we analyze the time of publication and the number of articles of Ching's detective novels in graphs and charts, and find that Ching had lost his strong creative potential from 1945 to 1949, proving that he did not stop writing detective novels because of textual censorship. Finally, we use examples to argue that in the background of the decline of detective novels, in addition to the external factors of the political climate and the adverse impact of the social soil on such novels, the internal reasons such as the exhaustion of the early detective novelists and the lack of depth in the exploration of detective novels were also important reasons that led to the development of Chinese detective novels struggled and finally disappeared completely at the founding of the country.

Key words: Detective story; Cheng Xiaoqing; Huo Sang detective; Influence; Translation; Creation

自從1896年張坤德在《時務報》上首譯福爾摩斯偵探小說以來,在翻譯熱潮中偵探小說傳入中國,到如今中國偵探小說已有百余年歷史。文學是時代的產物,任何一種文學類型的誕生和盛衰都與其所處的時代緊密相連,偵探小說也不例外。19世紀末,偵探小說一開始被引進中國時,是被當作新型小說來了解西方的,是被當作救國圖強的一個途徑,是被看作中國命運變革的一個前奏。引入時為了救國圖強,發展進入興盛期,到20世紀30年代中葉開始衰落,中國知識分子陸續舍棄偵探小說,1949年新中國成立后這類偵探小說消失無蹤,一直到20世紀80年代偵探小說才逐漸復蘇。中國偵探小說研究在當下可以說比較偏于“冷門”,很多當代中國偵探小說作者對百年前的中國偵探小說創作的情況、達到的水平、消失又復蘇的緣由可能也只是略知一二。2021年整理出版的《中國近現代偵探小說拾遺》叢書(第一輯)和民國時期偵探小說名家孫了紅的偵探小說系列(五卷本)出版可以說是清末民國時期偵探小說出版的一個“小高潮”[1]。盡管近年來偵探小說被學術界所忽視的狀況有所改變,但總體來說仍然研究不足,許多重要問題尚需深入探討。本文從中國偵探小說在20世紀30年代中葉開始突然被文人紛紛舍棄,在新中國成立后消失無蹤的文學現象入手,主要通過文獻研究法,運用舉例論證探討這類偵探小說在中國大陸消失的內部歸因,以期透過文學現象看本質。

1 中國偵探小說的衰落

民國時期偵探小說家們陸續轉行。從20世紀30年代中期開始,因為對中國的政治氣候和半殖民地半封建社會土壤不適應,偵探小說逐漸走向了沒落。頂峰期后,大量中國偵探小說家們在短暫從事偵探小說的創作和(或)翻譯后紛紛舍棄了它。

陸澹安因在《探案世界》雜志上發表“李飛探案”系列而名聲大震,引起文壇轟動。他描寫了一個大學生扮演業余偵探的探案故事。但從1924年開始,“他不再涉足偵探小說領域”[2]。從20世紀30年代起,他開始投入《彈詞》研究中。1949年后,他一直在上海市文史研究館工作。直到1980年去世,他沒再碰過偵探小說。

俞天憤自己曾聲稱“中國偵探小說,本是在下創的”。他的朋友徐天嘯證實:“中國之有偵探案,實天憤創造也。”這個說法或許有待商討,但至少說明俞天憤對中國偵探小說的貢獻之大不容小覷。不幸的是,他父親在臨終遺言里囑咐他:“弗浪費筆墨為小說家言。”于是,他決定放棄所有小說的寫作,包括偵探小說。盡管他與小說一刀兩斷的準確時間不清楚,但差不多在1927年之后,大家再也沒見過他的名字出現在刊物之上。此后,俞天憤成為一個皈依佛教的信徒,他發表了《呻吟集》。

其他的偵探小說家們,如徐卓呆、王天恨、張碧梧、范煙橋、漱石生、何樸齋、張舍我、胡寄塵、馬二、陶鳳子和范菊高等為《偵探世界》寫了大量的偵探小說后,陸續地舍棄了這類小說。正如劉揚體在《流變中的流派——“鴛鴦蝴蝶派”新論》中的總結那樣,“二十年代前后,在我國偵探小說健旺發展時期,涉足這一個領域,‘乘興而作,興盡而止,偶一為之的作者很多”[3]。

2 中國偵探小說衰落原因

2.1 直接原因:偵探小說家們的內部歸因

如何解釋民國偵探小說家們突然紛紛轉行這一文學現象呢?在《偵探世界》雜志的最后一期,趙苕狂寫的《別矣諸君》里,他給出了幾個雜志突然中斷的理由:

“一、偵探作品太少。‘就是這幾位偵探專門作家,也都視為畏途,輕易不肯落筆。

二、編輯時間太短。‘至于說到選擇精嚴4個字,那是在如此現狀的偵探小說界中萬萬不能辦到的了。

三、讀者責備大多。‘讀者對于偵探小說,意見最是紛紜,有的絕對喜創作的,有的絕對喜譯作的,有的喜情節熱鬧的,有的喜思想空靈的。”[4-5]

趙苕狂的解釋讓大家對創作偵探小說的困境有了一個真實的了解。“‘中國偵探小說之父程小青曾倡導小說中的‘偵探術要具備科學性,偵探小說也被不少作家視為能夠‘開啟民智的文學類型,這在無形中提高了偵探小說寫作的門檻,讓不少低科學素養的作者望而卻步。”[6]因此,一些作家在寫偵探小說時遇到很難攻克的技術難關,不得不停止寫作。然而,這并非是一個作家止步偵探小說的唯一理由,還有其他因素讓他們的偵探小說創作熱情褪去。

2.2 間接原因:外部社會環境的不利因素

民國時期,政局很復雜,日本政府的軍事活動越來越針對中國,侵略威脅讓中國人壓力越來越大。作為政治嗅覺敏感的知識分子感到有責任和義務去揭露日本人的惡行。1930年3月2日,中國左翼作家聯盟在上海成立。左聯的理論主要強調作家在文學中的政治角色。小說成了一個宣傳工具,帶有政治說教性的小說在文壇上占據主要位置。其他形式的創作都被看成是不務正業的事。它們完全成了一種文學的裝飾。偵探小說反映西方社會伸張正義的理想,但到中國完全不一樣,因為中國社會有更嚴峻、更緊迫的問題需要解決。模式不是只有一個,西方的社會制度也不是中國人理想的模式。在這樣的背景下,某些知識分子修正了他們的政治立場和態度,加入了左翼作家聯盟。相比旨在娛樂休閑的偵探小說,他們更加偏向投入寫無產階級的文學了。因此,在偵探小說翻譯熱潮退去之后,它就變成了一種小而受到歧視的小說類別,在文壇中從此沒了位置。偵探小說專業類雜志,如《偵探世界》《偵探》《大偵探》等的停刊加速了情況的惡化。這樣的惡性循環徹底地把偵探小說打入深淵[7-8]。

因為偵探小說的創作目的主要是消遣,所以從這種類型小說在中國出現,文人們就對它爭議不斷。從一開始它直面精英文化人的歧視,到后來被左翼作家聯盟的骨干作家仇視,僅經歷了20年左右的時間。中國在1931—1945年經歷14年抗戰,年輕學生和五四運動的現代知識分子都把它當作逃避現實的文學避風港,因為偵探小說具有強大的愉悅功能,娛樂寫作的本質是轉移人民的注意力。中國知識分子著眼個人追求和經濟效益寫作偵探小說,很快轉到“寫文章拯救靈魂”、以“救國圖強為己任”這樣的國家大事上了。在20世紀30年代中期,許多知識分子都紛紛加入了抗日文學的隊伍,偵探小說在文壇的地位迅速地沒落了,于是中國偵探小說的高峰期過去了。因此,這類文字創作在群眾中沒法得到支持,反而成為尖銳批評的靶子。

3 個案分析:以程小青及其偵探作品為例

關于偵探小說在中國大陸消失的原因,袁洪庚和朱利安·西蒙斯(Julian Symons)的觀點更多是強調外部因素,如政治氣候和社會土壤[9]。但很明顯,他們只是狹義地特指傳統的古典偵探小說。廣義的偵探小說范圍很大,如主人公是對解謎很有興趣的人,在社會主義國家,如古巴就存在偵探小說。盡管缺少創作偵探小說的土壤,但在社會主義國家還是存在優秀的偵探小說。縱觀中國歷史,清朝如康熙、雍正和乾隆時期實行的文字審核史無前例地嚴格。因此,外部因素對偵探小說的發展有重要影響,但也不是決定性因素。作者自身的內部歸因同樣是偵探小說消失不可忽略的重要原因。

3.1 程小青偵探小說作品概況

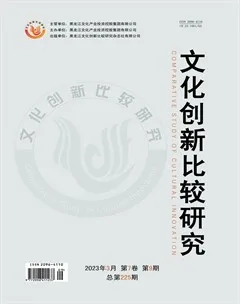

在中國偵探界,被公認有重要影響的作家作品非程小青與其筆下的“霍桑探案”系列莫屬,現以程小青為例來分析闡述內因的作用。通過《中國偵探小說理論資料(1902—2011)》附錄里關于程小青作品的統計,可以分析他發表的偵探文學作品的概況,如圖1所示。

由圖1可見,20世紀30年代是程小青翻譯偵探小說的頂峰時期,原創作品也不少。可見,20世紀20—40年代是程小青創作偵探小說的巔峰時期。

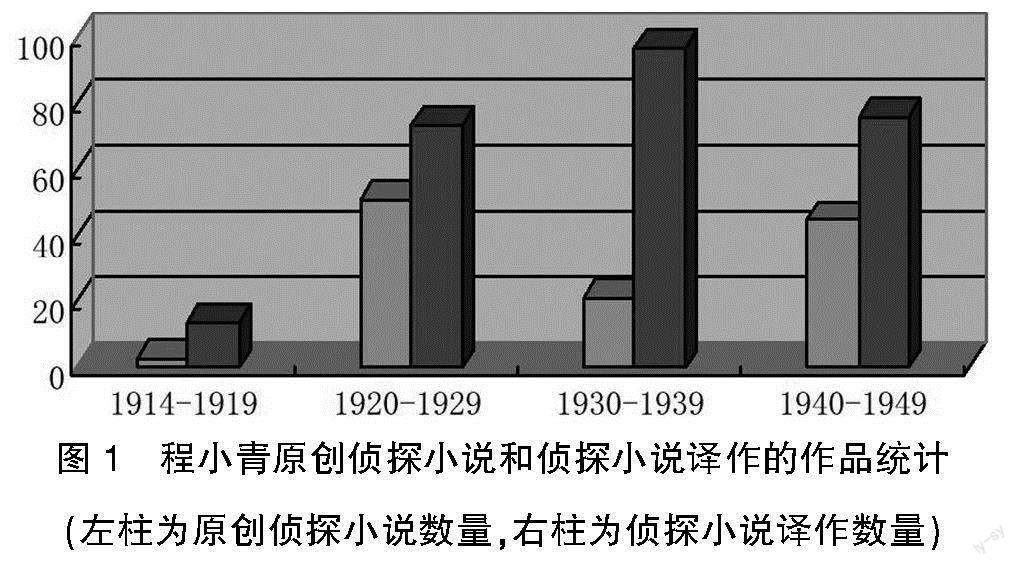

如果去特別關注1937—1949年程小青的創作和翻譯發表情況(見圖2),又會得出以下幾個特點。

第一,1937年至1940年,程小青沒有偵探小說新作問世。在《關于霍桑》中,他本人解釋了一些外部原因:“自從戰事發生以后,霍桑似乎取著一種‘韜晦的態度,因此引起一般關心他的讀者們的惦念。……霍桑在偵案上的成績固然已積得不少,可是在最近期內,因著某種關系,還不愿公開發表。”[10]

第二,1945年后,程小青發表的作品總量下降了。1945年抗日戰爭勝利之后,一個曾經多產的作家突然在偵探創作領域嚴重減產。很明顯,政治氣候和社會土壤等外部原因都不是程小青減產的唯一原因。事實上,在1945年,程小青發表的小說在數量上有上升,但很快,就一直處于低潮:1942年,發表11篇;1944年11篇;1945年15篇。可以推測這些發表的小說有可能是在抗日戰爭期間寫的。他的這個創作時期正好與美國參戰,同盟軍出擊是同一時期。作者或許在二戰前后感到更自由更有動力去創作。但是二戰的勝利沒能給他帶來更多的創作靈感。

3.2 程小青偵探作品減產的原因分析

如果社會歷史背景因素不是程小青偵探作品減產的決定性原因的話,那么需要探討一下導致他創作力下降的其他因素。從圖2中可見,程小青在1945—1949年就已經失去強大的創作潛力,這一事實證明他并非因為文字審核才不再創作偵探小說。

3.2.1 程小青自身的創作靈感枯竭

因為偵探小說一開始是從西方引進的新型小說,是帶有政治目的被引入中國的,五四運動的先進知識分子們對它似乎特別“寬容”。于是,他們對偵探小說作品另眼看待,當通俗作家如張恨水被作為“鴛鴦蝴蝶派”的代表大受批評時,偵探小說家們如程小青、孫了紅沒有受到多少輿論攻擊。無批評,無壓力,沒有其他流派來競爭,中國偵探小說順其自然地發展。于是像程小青這樣的作家們沒有壓力和迫切感,偵探小說沒有革新的迫切需求和動力,甚至都無需改進敘事模式。缺少指明燈,以程小青為代表的偵探小說家們不知道朝哪個方向發展。偵探小說的敘事模式“霍桑包朗二人轉”是一個吸引讀者的流行的經典模式。這個模式不管對讀者還是作家來說都已成熟,所以程小青一類的作家覺得沒必要再在模式上做出改進也情有可原。之后,他們就不停地重復這個模式。或許程小青的創作精髓已經滲透到了該模式里,于是他沒法從中走出來。

一開始,程小青寫偵探小說就致力于使小說內容本土化,如科學、民主。在20世紀30年代左右,中國偵探小說的發展達到頂峰后,程小青的讀者迷越來越了解他故事創作的模式,于是也變得越來越苛求。在程小青的大量偵探翻譯作品中,有很多名家作品,除了柯南道爾之外,還有埃勒里·奎因、奧斯汀·弗里曼、厄爾·畢格斯、萊斯利·查特里斯、范達因等。因此,對于要求苛刻的鐵桿讀者迷來說,“一個關子只能用一次”,并且“一個好的故事需要讓讀者腦洞大開,故事情節要讓主題異常鮮明”。程小青于是分兩頭努力:“一方面,他制造一個謎;另一方面,他懂得要讓讀他作品的讀者產生心悸和害怕”。他減產的原因或許還可以解釋為在20世紀40年代后,中國讀者不斷地提出新要求,而程小青的創作靈感枯竭難以滿足讀者需求。

3.2.2 偵探小說成為過時小說

最后一個減產的原因是程小青時代的偵探文學潮流已發展成為黑色小說。在程小青時代,中國偵探小說迷都集中在上海一帶。偵探小說在世界各地發展,中國也跟隨著這股潮流,當歐美偵探小說已發展到黑色小說的時候,中國偵探小說也隨著轉向了黑色小說。在20世紀的前30年,柯南道爾開創了偵探小說的經典模式。程小青先通過模仿他的作品來了解這類小說,之后才掌握了柯南道爾偵探小說密碼。從20世紀30年代開始,黑色犯罪小說和黑色電影出現在公眾視野之中,如雷蒙德·錢德勒的作品,文壇風向已轉,大部分中國讀者被黑色犯罪小說吸引過去。面對這樣強勁的勢頭,采用“霍桑包朗二人轉”這樣傳統的解謎敘事模式的程小青作品被打入了冷宮,漸漸成為過時小說。這也是程小青偵探作品減產的重要因素。程小青作為中國偵探小說的巨匠在此領域止步不前,更無法超越自我。他都如此境況,其他的偵探小說家也同樣難逃此命運。

4 結語

如果說民國時期的政治氣候和社會土壤是20世紀30年代之后中國偵探小說衰落的外部原因,那么中國偵探小說在新中國成立后在大陸消失無蹤,與中國偵探小說家自身的靈感枯竭也息息相關。事實上,在20世紀30年代后,中國文人已陸續舍棄偵探小說;在1949年新中國成立后,因為西方的社會制度不是中國人理想的模式,植根于資本主義社會制度的偵探小說難有適合的受眾,于是偵探小說徹底地消失無蹤。以程小青為代表的早期偵探小說家們江郎才盡寫不出更好的偵探小說作品、對偵探小說的探索不夠深入等也是導致中國偵探小說消失的重要原因。

參考文獻

[1] 戰玉冰.百年中國偵探小說Ⅲ:民國“作家天團”[EB/OL].(2021-07-01)[2022-02-01].http://www.infzm.com/contents/209029.

[2] 范伯群.中國偵探小說宗匠:程小青[M].南京:南京出版社,1994.

[3] 劉揚體.流變中的流派——“鴛鴦蝴蝶派”新論[M].北京:中國文聯,1997.

[4] 趙苕狂.別矣諸君[J].偵探世界,1924-05-18(24).

[5] 徐紅.論中國早期偵探片的類型探索與意識批評(192—1949)[J].北京電影學院學報,2019(3):79-87.

[6] 華斯比.2017年中國懸疑小說精選[M].武漢:長江文藝出版社,2018.

[7] Alain Léauthier. Leonardo Padura, Ecrivain à lombre du castrisme[J].Marianne Hors-série Polar, 2015(15):26-27.

[8] Thomas Narcejac. Une machine à lire: le roman policier[M]. Paris: Deno?l-Gonthier, 1975.

[9] 程阿丹.建國后偵探小說在中國大陸消失的外因研究[J].科技潮,2022(14):280-291.

[10]任翔.中國偵探小說理論資料(1902—2011)[M].北京:師范大學出版社,2013.