個案追蹤法對預防脊柱術后靜脈血栓栓塞癥風險的影響*

李承錦,江利敏,王艷艷,任曼莉,夏雪嬌

(鄭州大學第五附屬醫院脊柱骨病科,河南 鄭州 450052)

據流行病學數據統計,靜脈血栓栓塞癥(VTE)已成為目前全球疾病負擔的重要部分,包括肺血栓栓塞癥(PTE)和深靜脈血栓形成(DVT),其中歐美國家PTE和DVT發生率分別為0.87%~1.99%、2.22%~3.29%,亞洲地區人群PTE和DVT發生率分別為1.10%、1.40%[1-2]。有研究表明,骨科患者圍手術期容易出現DVT,主要為接受髖部周圍骨折手術、人工全膝關節置換術和人工全髖關節置換術等骨科大手術患者,其發生率為40%~80%,是引起住院患者死亡的重要原因[3]。但目前臨床醫師對脊柱術后VTE的重視程度不及關節術后,雖然脊柱術后PTE發生率也高達0.54%~32.30%,已成為脊柱術后患者死亡的主要原因之一,然而對于脊柱術后VTE相關預防的文獻報道較少見[4]。個案追蹤法作為一種科學、有效的全新過程評價法,以系統追蹤結合個案追蹤的方式評價患者就診期間各部門是否能夠滿足患者治療安全及質量需求,已被臨床實踐證實在護理安全質量管理中意義重大,但目前尚鮮有研究分析其預防脊柱術后VTE的臨床效果[5]。為此,本研究旨在探討個案追蹤法預防脊柱術后VTE風險的臨床價值。

1 資料與方法

1.1一般資料 選取2020年3月至2022年3月該院收治的128例行脊柱手術患者作為研究對象,采用隨機數字表法分為對照組和觀察組,每組64例。納入標準:(1)脊柱創傷性病變、腰椎管狹窄癥、腰椎間盤突出或頸椎間盤突出接受手術治療;(2)術后住院時間超過72 h;(3)對本研究知情并簽署同意書。排除標準:(1)脊柱穿刺活檢術、骨水泥填塞、椎體成形術等手術方式;(2)住院期間未行手術、行二次手術治療或非脊柱外科手術;(3)骨盆及下肢骨折;(4)術前已確診為VTE;(5)嚴重心血管、呼吸系統疾病;(6)下肢血管凝血疾病;(7)有長期服用抗凝血藥物史;(8)存在藥物預防或物理預防禁忌證;(9)惡性腫瘤。本研究經醫院醫學倫理委員會審核批準。2組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 2組患者一般資料比較

1.2方法

1.2.1護理方法 對照組根據《中國骨科大手術靜脈血栓栓塞癥預防指南》[6]進行護理干預,實施基本預防(術前病情評估與宣教、規范手術操作、術后早期康復鍛煉等)、物理預防(彈力襪、足底靜脈泵等)、藥物預防(低分子肝素、低劑量普通肝素等)、下腔靜脈濾器置入等措施。觀察組基于對照組干預前提下結合個案追蹤法進行護理干預,具體方法:(1)構建個案追蹤小組,制定追蹤項目。由脊柱科1名護士長、2名高級專業技術職務醫師、2名病區護士長、3名責任組長、4名資深責任護士組成個案追蹤小組。由該小組結合脊柱科特點,共同商討明確追蹤項目為脊柱手術患者VTE預防與護理。組員負責制定并明確脊柱手術患者VTE篩查制度、工具,完善VTE篩查流程,調研VTE流行病學,梳理VTE健康教育資料,并接受院內外培訓,全面學習個案追蹤法基本原理、臨床應用等知識,掌握其追蹤方法、內容與步驟,制定VTE預防策略。(2)確定追蹤內容,逐步落實追蹤方案。追蹤內容包括脊柱術后VTE危險因素判斷、高危和極高危患者血栓彈力圖評估、藥物干預后出血傾向評估、護理措施落實情況、早期功能鍛煉效果、術后VTE發生情況與預后等。追蹤方案:①患者入院24 h內由小組根據Caprini評分進行VTE風險篩查(0~1分為低危,2分為中危,3~4分為高危,≥5分為極高危),將高危和極高危患者情況報告給醫師,配合醫療行血栓彈力圖測試,評估凝血反應時間、最大振幅、凝血指數、纖維蛋白溶解率等指標;②針對不同風險等級患者予以早期分層預防措施,具體方法見表2;③針對血栓彈力圖檢測提示的高凝患者,遵醫囑予利伐沙班,詳細觀察尿液及引流液色澤及量、生命體征、牙齦及口腔黏膜出血情況,若有問題及時報告并處理、記錄。(3)明確觀察及宣教項目,保證追蹤質量。術后觀察下肢VTE癥狀,若發現患肢突發疼痛、腫脹,有軟組織張力劇增情況,且活動后癥狀加重,患肢抬高可緩解局部壓痛等狀況及時匯報給醫師予影像學檢查、D-二聚體(D-D)測定,以確診。術后隨訪3個月強化出院宣教,叮囑患者若有下肢腫脹、淺靜脈曲張、疼痛、色素沉著、凹陷性水腫、濕疹等情況出現及時來院復診。(4)優化追蹤檢查手段,強化追蹤效果。每周開展2次關于VTE高危患者治療及護理情況方面的追蹤檢查,每月匯總追蹤質量,匯報各病區個案追蹤管理中出現的問題,重點探討存在的問題并分析原因,制定針對性護理措施,以PDCA[plan(計劃)、do(實施)、check(檢查)、action(處理)]循環法進行持續質量改進。

表2 早期分層預防措施

1.2.2觀察指標 (1)記錄2組患者手術前后血清D-D變化情況。分別于術前、術后3 d和術后1周采集2組患者清晨空腹狀態下靜脈血3~5 mL,離心處理后采用德國西門子公司IMMULITE 2000型免疫發光儀,以免疫比濁法檢測血清D-D水平,試劑盒由德國西門子公司提供。(2)記錄2組患者手術前后下肢股靜脈血流速度變化情況。分別于術前、術后3 d和術后1周使用德國Siemens公司Acuson S3000型彩色多普勒超聲診斷儀檢測2組患者下肢股靜脈血流速度,連續測量3次,取平均值。(3)記錄2組患者術后VTE發生情況。靜脈管腔無法壓閉或僅部分能壓閉,且出現血流無法完全充盈情況為DVT[7];肺動脈CT檢查示肺血管完全閉塞,且管腔內有不同程度的充盈缺損情況為PTE[8]。(4)記錄2組患者護理滿意度。應用住院患者護理工作滿意度量表[9]進行護理滿意度調查。量表有3個維度、22個條目,各條目1~5分,總分為22~110分,分為非常滿意(>100分)、滿意(90~100分)、一般(75~<90分)、不滿意(<75分)。非常滿意、滿意、一般例數之和與總例數的百分比即為護理滿意度。

2 結 果

2.12組患者手術前后血清D-D水平比較 2組患者術后3 d血清D-D水平均高于術前,術后1周血清D-D水平均高于術前但均低于術后3 d,觀察組患者術后3 d、1周血清D-D水平均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 2組患者手術前后血清D-D水平比較

2.22組患者手術前后下肢股靜脈血流速度比較 2組患者術后3 d下肢股靜脈血流速度均低于術前,差異均有統計學意義(P<0.05);觀察組患者術后1周下肢股靜脈血流速度高于術后3 d,差異有統計學意義(P<0.05),但與術前比較,差異無統計學意義(P>0.05),對照組患者術后1周下肢股靜脈血流速度高于術后3 d但低于術前,觀察組患者術后3 d、1周下肢股靜脈血流速度均高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 2組患者手術前后下肢股靜脈血流速度比較

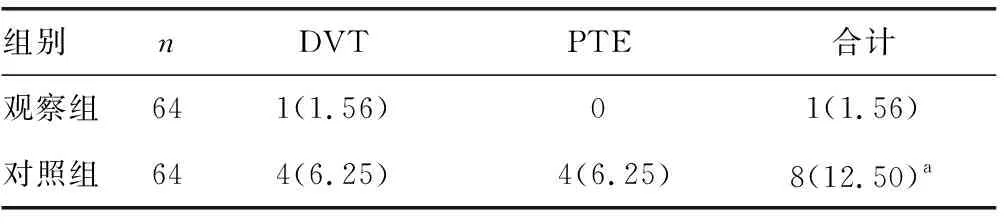

2.32組患者術后VTE發生情況比較 觀察組患者術后VTE發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表5。

表5 2組患者術后VTE發生情況比較[n(%)]

2.42組患者護理滿意度比較 觀察組患者護理滿意度高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表6。

3 討 論

VTE是骨科術后常見并發癥,而脊柱術后其發生率類似關節手術,與一般危險因素(男性、心血管類疾病、高齡、高體重指數等)和特異性危險因素(脊髓損傷、手術部位、手術入路、手術節段、手術時間、麻醉方式、術中輸血量等)有關[10-13]。VTE作為一種血管性疾病,復發風險較高,可能導致抗凝藥物治療后發生大出血,甚至出現殘疾、死亡,故重視VTE規范化預防尤為重要[14-16]。盡管近年來脊柱術后VTE已受脊柱外科醫師密切關注,藥物及物理預防、下腔靜脈濾器置入等諸多預防措施已被臨床應用,但目前關于脊柱術后VTE的預防仍缺乏系統化護理指導。

個案追蹤法作為一種全新的評價手段,以循證為依據,通過查閱文件記錄及實地觀察、交流等方式深入調查、分析、追蹤患者入院醫治全過程,并對醫院各專業、各部門之間的協調溝通能力及合作模式進行重點評價,認真分析其是否滿足患者需求,從而尋找更好的干預手段優化醫療服務,提高管理質量[17]。個案追蹤法強調對一組患者實施持續個案追蹤,針對某類疾病規范性醫療服務方案進行總結,旨在解決流程中出現的共性問題,優化管理策略,保證管理質量,已被證實用于急性冠狀動脈綜合征救治流程質控、醫院多重耐藥菌防控管理等效果確切,但目前關于其預防脊柱術后VTE風險的應用價值尚未明確[18-19]。為此,本研究展開了初步探究。

本研究結果顯示,2組患者術后3 d血清D-D水平均高于術前,下肢股靜脈血流速度均低于術前,而術后1周血清D-D水平也均高于術前,對照組患者下肢股靜脈血流速度低于術前,推測可能與機體因手術創傷產生代謝紊亂和血流動力學改變有關。同時,觀察組患者術后3 d、1周血清D-D水平均低于對照組,下肢股靜脈血流速度均高于對照組,提示個案追蹤法可改善脊柱手術患者下肢股靜脈血流速度,下調血清D-D水平。本研究采用個案追蹤法進行護理干預,于患者入院24 h內由個案追蹤小組根據Caprini評分進行VTE風險篩查,并進行D-D測定與血栓彈力圖檢測,針對不同風險等級患者予以早期分層預防措施,尤其是對血液高凝的VTE高風險患者予以預見性、針對性護理措施;利用個案追蹤法現場評估專科護理服務過程,明確護理工作流程中的問題,予以及時改進和完善,規范預防護理行為,優化細節管理,可提高過程質量預控能力,對調節患者下肢血管血流動力學、促進末端肢體血循環、改善下肢股靜脈血流速度、抑制血液高凝狀態意義重大。

本研究觀察組患者VTE發生率低于對照組,提示個案追蹤法能有效降低脊柱術后VTE發生率。有研究表明,個案追蹤管理模式能有效降低骨科大手術后VTE發生率[20],支持本研究結論。分析原因,本研究采用個案追蹤法對脊柱手術患者實施護理干預,從危險因素評估、VTE風險量表篩查、輔助檢查配合、健康教育、病情觀察、落實護理措施等環節著手,構成了一套較為完整的診斷、處理與宣教流程,護士根據流程落實護理干預及護理記錄,護士長實時督促并檢查流程實施狀況,及時上報VTE高危患者;個案追蹤小組實施床旁會診,通過原因分析、措施落實情況,提出針對性改進意見,對降低脊柱術后VTE發生率具有積極意義。此外,本研究觀察組護理滿意度高于對照組,證實個案追蹤法能有效提高患者護理滿意度,推測可能與個案追蹤法能改善脊柱手術患者下肢股靜脈血流速度、下調血清D-D水平、降低VTE發生風險、促使患者術后恢復進程加快有關。

綜上所述,個案追蹤法對改善脊柱手術患者下肢股靜脈血流速度、下調血清D-D水平、降低VTE發生風險、提高護理滿意度均具有積極意義,值得臨床驗證。