稻蝦養殖田放養黃鱔對水質及經濟效益的影響

黃路全 ,徐聚臣 ,范澤宇 ,黃濤 ,呂亞兵 ,侯杰 ,2,何緒剛 ,2*

(1.華中農業大學水產學院,湖北 武漢 430070;2.教育部長江經濟帶大宗水生生物產業綠色發展教育部工程研究中心,湖北 武漢 430070;3.珠江水資源保護科學研究所,廣東 廣州 510630)

黃鱔(Monopterus albus)屬硬骨魚綱,合鰓目,合鰓科,黃鱔屬,是我國重要的淡水經濟魚類之一,廣泛分布于我國各地的溝渠、稻田、沼澤或濕地等水體中,因其肉嫩味鮮、營養豐富、具有藥用價值,被譽為“水中人參”[1]。

稻漁綜合種養模式運用綠色、生態的科學方法,提高農副產品的產量與質量,對于我國農業的可持續發展具有重要意義[2]。稻蝦共作模式作為稻漁綜合種養的典范之一,促進了農業增效、農民增收,推動了農業供給側改革,是實現農業產業精準扶貧的重要途徑,被原農業部譽為“現代農業發展的成功典范,現代農業的一次革命”[3]。目前,稻蝦共作模式在養殖規模快速擴大的同時,出現了蝦苗滯銷、成蝦集中上市、種質資源退化等問題,導致了稻蝦共作模式的經濟效益出現較大波動[4-5]。稻-蝦-鱔綜合種養模式的構建與完善,有希望穩定稻漁綜合種養收益。現通過稻蝦養殖田放養黃鱔養殖試驗,分析其不同放養密度對稻蝦田內水質指標和綜合經濟效益的影響,旨在為優化和完善稻-蝦-鱔綜合種養模式提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

種植的水稻品種為抗病蟲害、抗倒伏、產量高的隆兩優534,由湖北省農業科學院提供;養殖的黃鱔苗為深黃大斑鱔苗,克氏原螯蝦由潛江市楚稻蝦蝦稻共生專業合作社提供;克氏原螯蝦飼料為蟹先豐(海大)蝦蟹配合飼料,肥料為水稻種植常用的化肥,包括尿素、碳酸氫銨、雞糞腐熟的有機肥和復合肥等。

1.2 試驗設計

前期調查發現,稻蝦共作稻田中天然存在野生黃鱔,其密度極小,約每667 m2為12.8 尾,因此本試驗中僅考慮放養的黃鱔對稻-蝦-鱔綜合種養模式水質和經濟效益的影響。

試驗時間為2020 年6 月—2021 年11 月。試驗地位于湖北省潛江市龍灣鎮,試驗稻田由潛江市楚稻蝦蝦稻共生專業合作社提供。稻田種植面積667 m2,水面積1 000.5 m2,進排水系統良好。于 2020 年 6 月完成水稻的播種;2020 年 8 月完成鱔苗投放;2020 年10 月完成種蝦投放。設置1 個對照組(DX)和2 個試驗組(DXS1 和 DXS2)(表1),每組各有2 個重復。

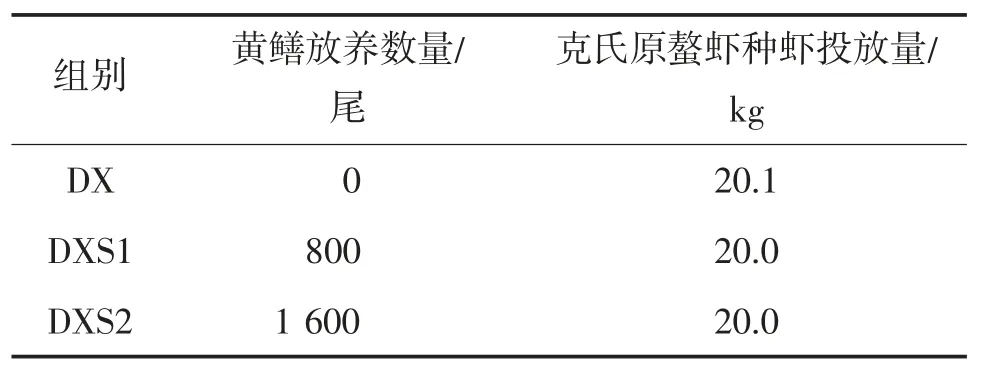

表1 各試驗組每667 m2 的放養量

1.3 水樣采集

使用YSI 水質儀測定稻田水體的溶解氧(DO)和pH 值。試驗期間,每15 d 于08:00 采集各試驗田環溝表層水樣1 L,使用紫外可見光分光光度計(UV2350)比色測定亞硝酸鹽氮(NO2--N),氨氮(NH3-N)、總氮(TN)、可溶性磷(PO43--P)。測定NO2--N參照《水質 亞硝酸鹽氮的測定 分光光度法》(GB 7493—1987);測定NH3-N 參照《水質 銨的測定 納氏試劑比色法》(GB 7479—87);測定 TN 參照《水質總氮的測定堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法》(GB 11894—1989);測定 PO43--P 參照《水質 總磷的測定鉬酸銨分光光度法測定》(GB 11893—1989)。

1.4 日常管理

根據水稻不同生長期的需水特點,兼顧黃鱔、克氏原螯蝦的生活習性,早期水位6~10 cm,中期水位10~30 cm,后期水位30~50 cm。每日清晨與傍晚各投喂1 次,日投飼量為克氏原螯蝦體質量的6%~8%。在黃鱔攝食旺盛期,飼料補充一定量的魚糜,日投飼量為鱔體質量的5%~12%。

2021 年5—9 月連續籠捕黃鱔和克氏原螯蝦,稱量并記錄黃鱔和克氏原螯蝦的日捕撈量以及每尾黃鱔的體質量;稱量并計算養殖初、末期克氏原螯蝦的平均規格和體質量增加率,計算試驗期內黃鱔的特定增長率。水稻于2021 年10 月底收獲,統計黃鱔、克氏原螯蝦及水稻的產量并計算總產值與利潤。

1.5 數據整理與分析

體質量增加率(WGR)=100%×(Wt-W0)/W0,

特定生長率(SGR)=100%×(lnWt-lnW0)/t。

式中:WGR 為體質量增加率,%;Wt為終末體質量,g;W0為初始體質量,g;SGR 為特定生長率,%/d;t為養殖時間,d。

試驗結果用(平均值±標準誤差)表示,采用SPSS 25.0 軟件進行單因素方差分析(one way-ANO VA),采用Duncan’s 多重比較進行組間顯著性差異分析,若P<0.05 則差異水平顯著,使用Origin2019進行作圖。

2 結果與分析

2.1 水質指標

2.1.1 DO

5—9 月,DX 組、DXS1 組和 DXS2 組 ρ(DO)從大到小分別為:DX、DXS1、DXS2,均值分別為 4.90,3.82 和 3.54 mg/L(圖 1)。對照組與試驗組組間 ρ(DO)差異顯著(P<0.05),但試驗組組間則無顯著性差異(P>0.05)。

2.1.2 pH 值

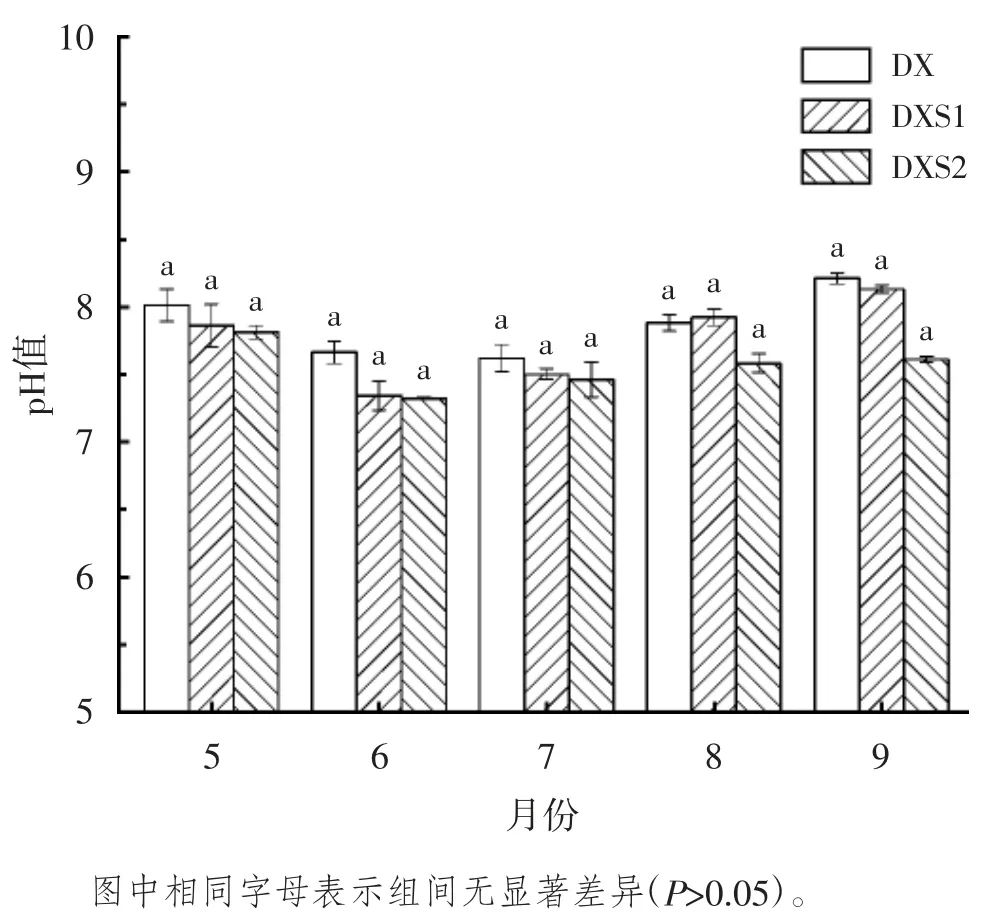

DX 組、DXS1 組和 DXS2 組的 pH 值 5—6 月下降,6—9 月逐漸上升。5—9 月各組pH 均值從大到小分別為 DX、DXS1、DXS2,分別為 7.88,7.75 和7.56(圖 2)。DX 組、DXS1 組和 DXS2 組間 pH 值無顯著性差異(P>0.05)。

圖2 不同試驗組pH 值的間變化

2.1.3 NH3-N

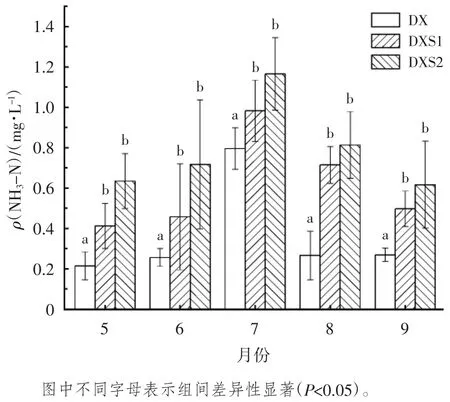

DX 組、DXS1 組和 DXS2 組的 ρ(NH3-N)5—7月份呈現上升趨勢,7 月時達到峰值,分別為0.897,0.983 和 1.168 mg/L;7—9 月份呈現下降趨勢;5—9 月份各組 ρ(NH3-N)均值分別為 0.38,0.61 和0.93 mg/L(圖3)。對照組與試驗組組間ρ(NH3-N)差異顯著(P<0.05),但試驗組組間則無顯著性差異(P>0.05)。

圖3 不同試驗組NH3-N 的時間變化

2.1.4 NO2--N

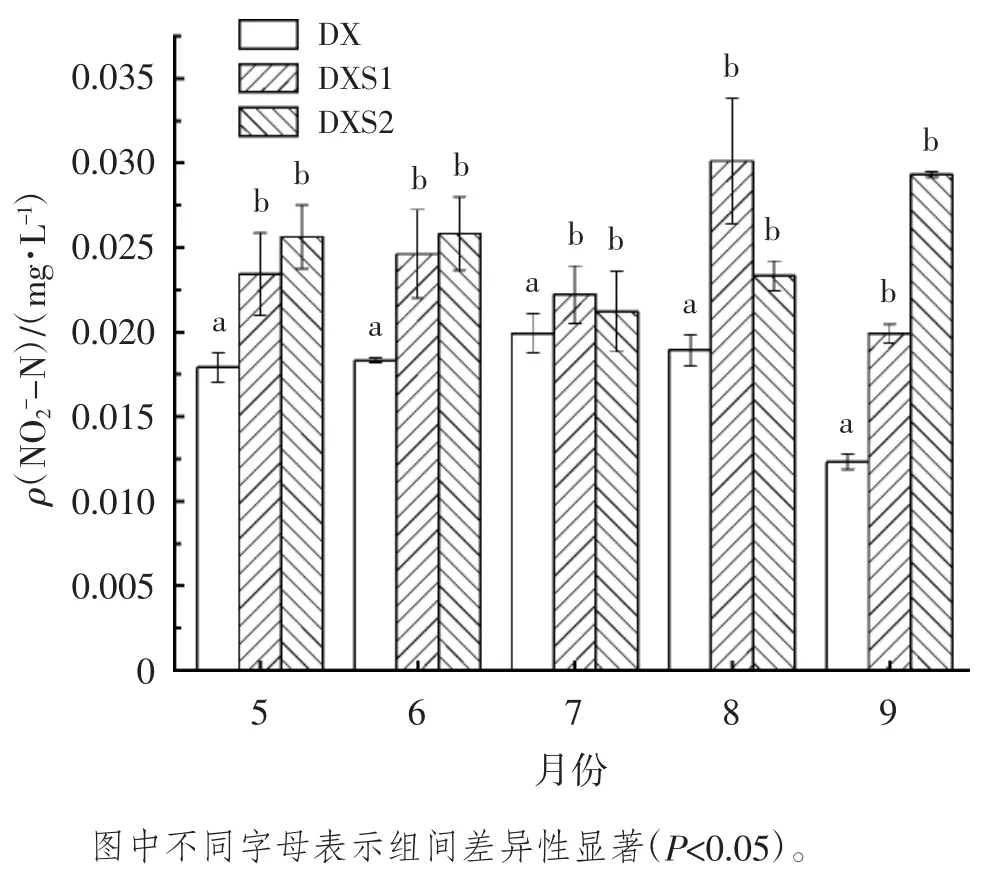

DX 組、DXS1 組和 DXS2 組的 ρ(NO2--N)在5—9 月份變化趨勢不明顯;5—9 月份各組ρ(NO2--N)均值分別為 0.017,0.024 和 0.025 mg/L(圖4)。對照組與試驗組組間ρ(NO2--N)差異顯著(P<0.05),但試驗組組間則無顯著性差異(P>0.05)。

圖4 不同試驗組NO2--N 的時間變化

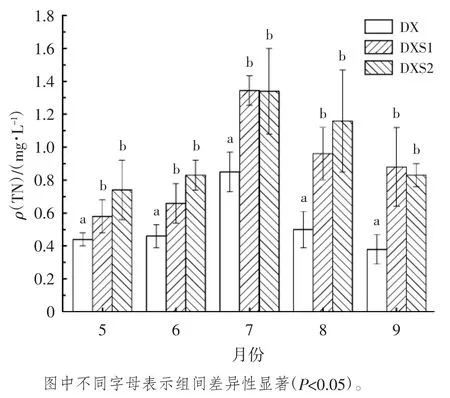

2.1.5 TN

DX 組、DXS1 組和 DXS2 組 ρ(TN)5—7 月份呈現上升趨勢,7 月份達到峰值,分別為0.845,1.341 和 1.340 mg/L;7—9 月份呈現下降趨勢;5—9 月份各組 ρ(TN)均值分別為 0.524,0.764 和0.946 mg/L(圖 5)。對照組與試驗組組間 ρ(TN)差異顯著(P<0.05),試驗組組間則無顯著性差異(P>0.05)。

圖5 不同試驗組TN 的時間變化

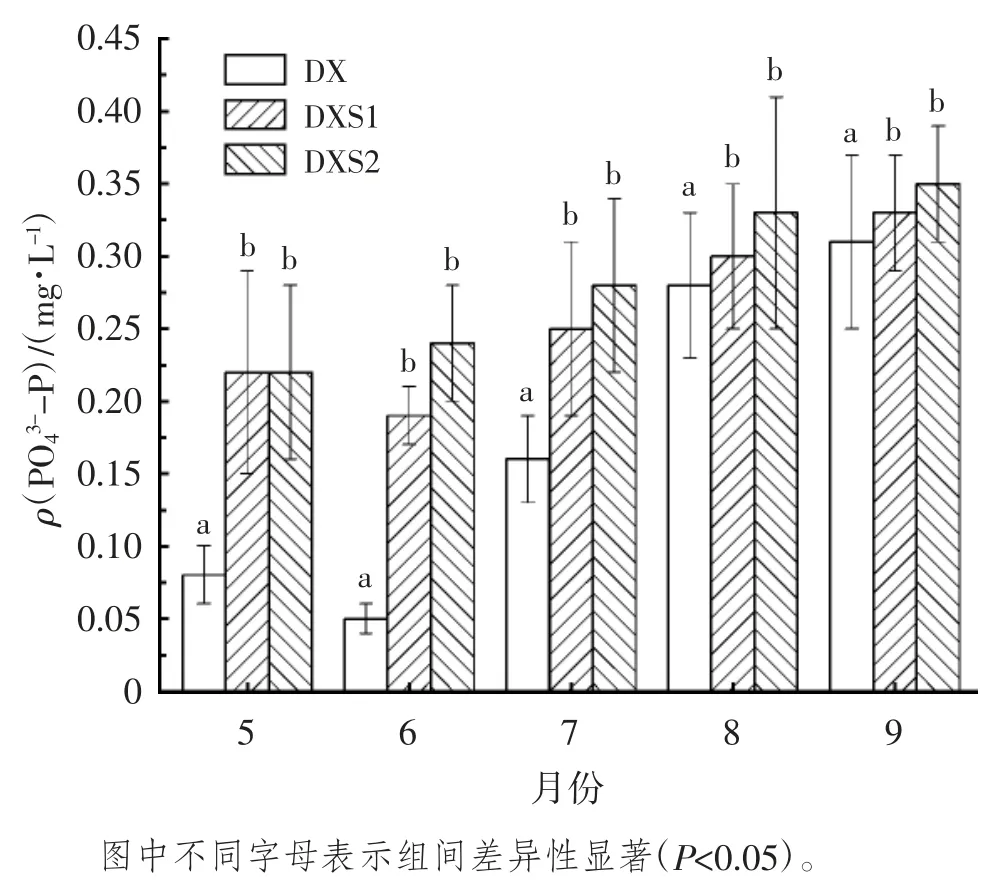

2.1.6 PO43--P

DX 組、DXS1 組和 DXS2 組的 ρ(PO43--P)在5—9 月份呈現上升趨勢;9 月份達到峰值,分別為0.31,0.33 和 0.35 mg/L;5—9 月份各組 ρ(PO43--P)均值分別為 0.176,0.258 和 0.284 mg/L(圖 6)。DX組、DXS1 組和 DXS2 組組間 ρ(PO43--P)無顯著差異(P>0.05)。

圖6 不同試驗組PO43--P 的時間變化

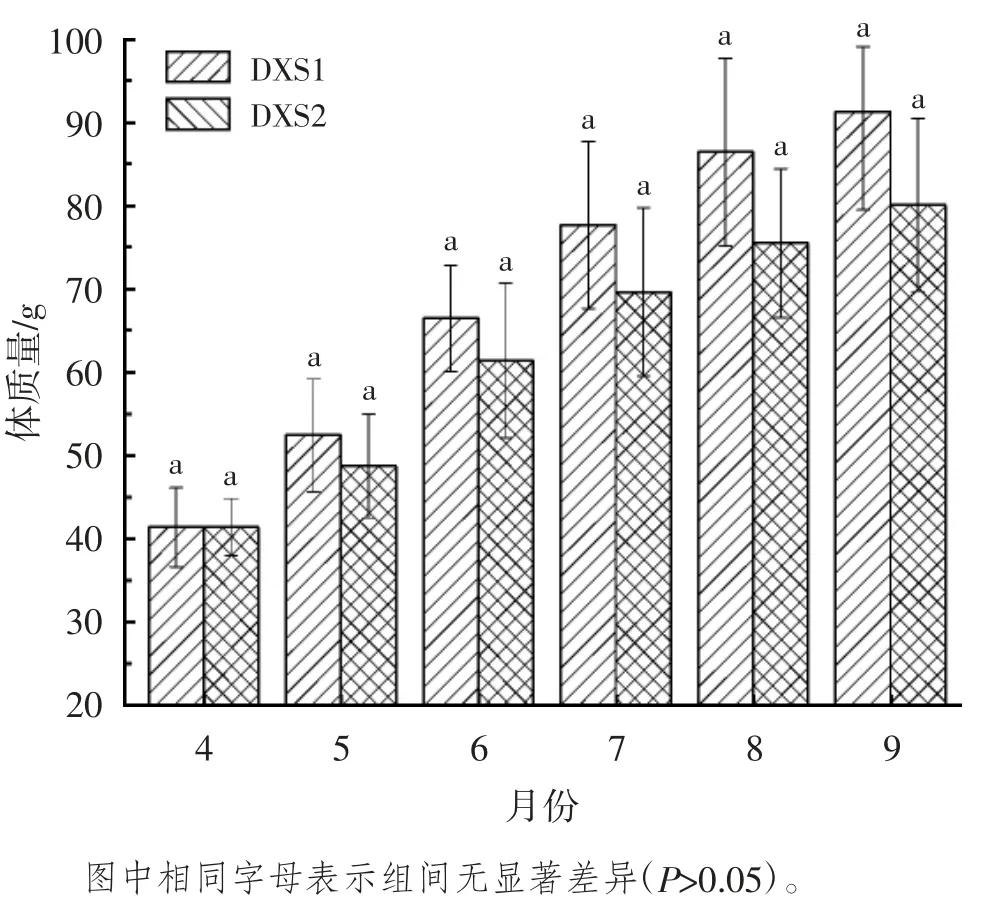

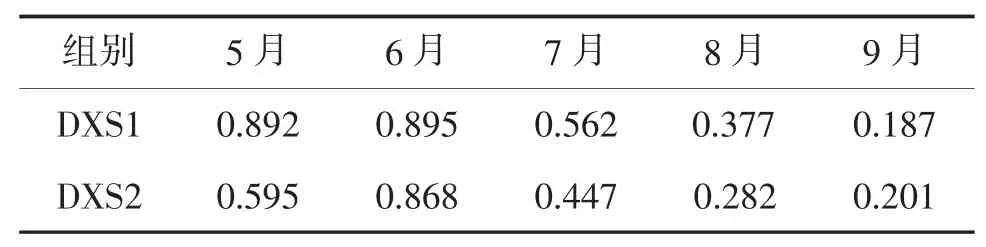

2.2 生長指標

5—9 月份 DXS1 和 DXS2 黃鱔體質量差異不顯著(P>0.05);到 9 月份 2 組黃鱔體質量均值分別為 91.34 和 80.12 g(圖 7);5—9 月份 DXS1和DXS2 黃鱔特定生長率均值分別為(0.583±0.249)和(0.479±0.202)%/d,其中,6 月份 2 個試驗組特定生長率最高,分別為0.895 和0.868%/d(表 2)。

圖7 不同試驗組黃鱔體質量增長的時間變化

表2 黃鱔的特定生長率的時間特征 %/d

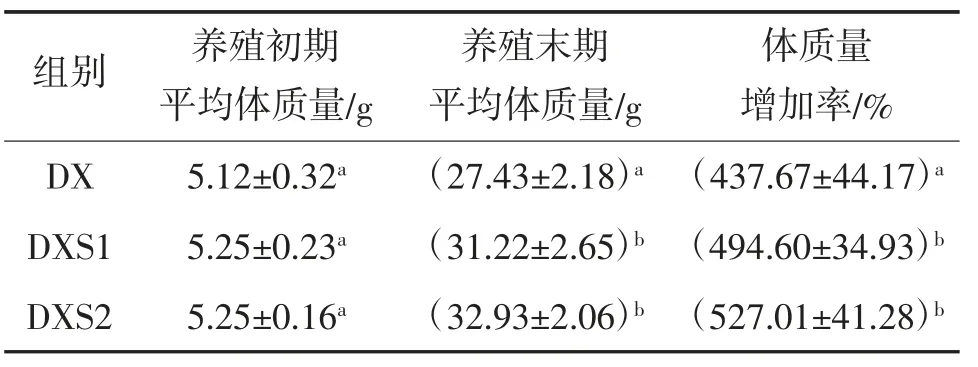

試驗組和對照組克氏原螯蝦體質量增加率從小到大分別為:DX、DXS1、DXS2,均值分別為(437.37±44.17)(494.60±34.93)和(527.01±41.28)%。對照組和試驗組間克氏原螯蝦體質量增加率差異顯著(P<0.05),但 DXS1 組與 DXS2 組間差異不顯著(P>0.05)(表 3)。

表3 黃鱔放養密度對克氏原螯蝦生長的影響①

2.3 經濟效益

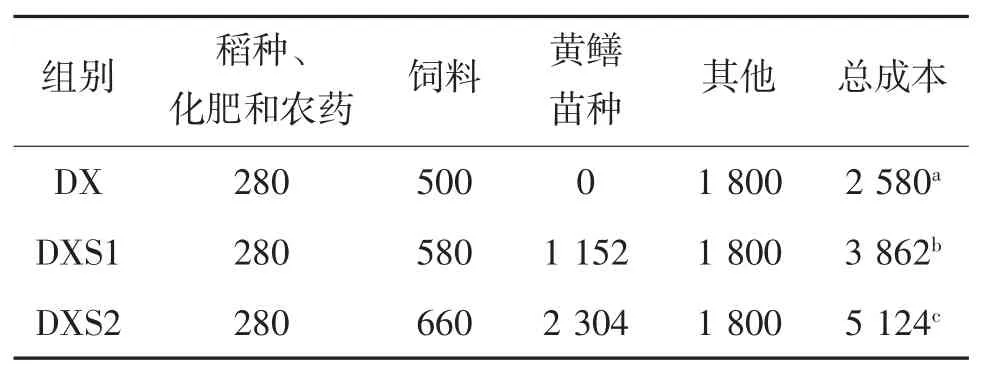

2.3.1 養殖成本

DX 組、DXS1 組和 DXS2 組每 667 m2投入成本從小到大分別為:DX 組、DXS1 組、DXS2 組,其值為 2 580,3 862 和 5 124 元(表 4)。

表4 不同試驗組每667 m2 養殖成本情況① 元

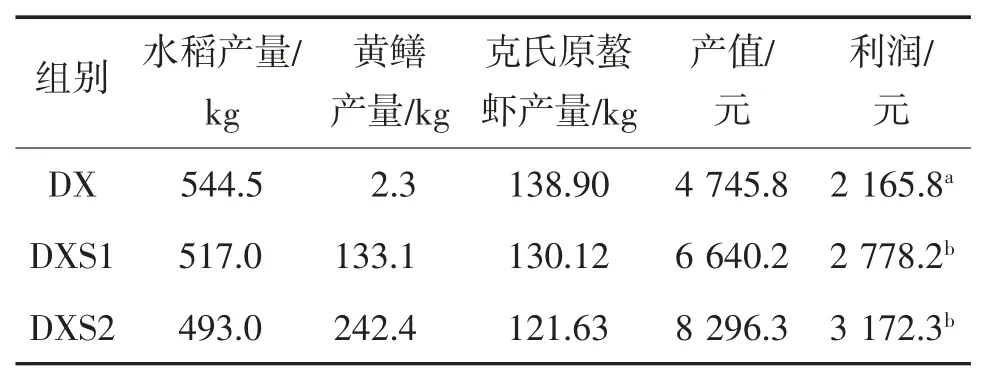

2.3.2 養殖效益

DX 組、DXS1 組和 DXS2 組每 667 m2利潤從小到大分別為:DX 組、DXS1 組、DXS2 組,其值為2 165.8,2 778.2 和 3 172.3 元(表 5)。

表5 不同試驗組每667 m2 的產值和利潤①

3 討論

3.1 黃鱔放養密度對稻蝦田水質的影響

水體中DO 主要來自浮游植物的光合作用,來源于大氣的DO 僅占5%~14%。水體中的DO 不足時,微生物會進行厭氧呼吸,產生NH3-N、硫化氫等有毒有害的物質,危害水生生物的安全[6]。試驗中,對照組和試驗組稻田水體DO 含量5—9 月份呈現逐漸上升趨勢,試驗組DO 含量顯著低于對照組(P<0.05)。盡管稻蝦田中引入黃鱔增加了對水體DO 的消耗,但依然能夠保證其正常生長。

近幾十年來,化肥農藥產業的快速發展及大量使用,極大地提高了糧食的產量,但同時也造成了嚴重的環境污染,其中主要的污染源是以多種形態存在于水體中的氮(N)、磷(P)營養鹽。然而,在水稻生長和發育的過程中,N、P 是必不可缺的營養元素,N對水稻生產的影響僅次于水。N 主要通過施肥、投飼和換水等種養管理操作進入稻田水體,其在稻田水體中的含量過多,易造成水體的富營養化[7-9]。稻-蝦-鱔綜合種養模式下,黃鱔和克氏原螯蝦的代謝產物與殘渣剩餌會提高水體中N 的濃度,此外黃鱔和克氏原螯蝦的生物擾動作用,也有利于沉積物中營養鹽的釋放[10]。因此,稻-蝦-鱔綜合種養模式有利于化肥的減施。2020 年全國稻漁綜合種養測產和產值分析表明,稻漁綜合種養模式化肥農藥減施30%以上,具有良好的生態效益[11]。

3.2 黃鱔放養密度對稻蝦田經濟效益的影響

水產經濟動物放養密度適宜時,水稻產量相對穩定,而經濟效益大幅提升[12]。研究顯示,每667 m2黃鱔放養量為1 000 尾,稻-蝦-鱔-鱉共作模式的綜合效益最優,每667 m2利潤為 6 463.9 元;稻-蝦-鱔共作模式則每 667 m2利潤為 5 231.7 元[13]。當每 667 m2黃鱔放養密度為200,400 和600 尾時,稻-蝦-鱔綜合種養模式每667 m2利潤分別為4 214.2,4 858.8 和5 274.7 元,經濟效益顯著高于稻蝦共作模式和水稻單作模式[14]。本試驗中,每667 m2黃鱔放養量為0,800和1 600 尾時,每 667 m2利潤分別為 2 165.8,2 778.2和3 172.3 元,試驗組經濟效益高于對照組。

養殖產量方面,試驗中克氏原螯蝦產量從大到小分別為 DX 組、DXS1 組、DXS2 組,而克氏原螯蝦養成規格和體質量增加率從小到大分別為DX 組、DXS1 組、DXS2 組,說明放養黃鱔會導致克氏原螯蝦產量略微下降,但有益于提高克氏原螯蝦大規格成蝦比例。這是因為黃鱔的捕食可以淘汰弱蝦和病蝦,同時還能抑制小規格蝦苗數量,這對保持克氏原螯蝦旺盛活力及促進其健康生長起到了積極作用[15]。黃鱔經濟價值較高,若按照每667 m2放養1 600 尾黃鱔,稻田綜合種養效益可提升1 000元以上。因此,黃鱔的引入,提升了稻田水產經濟動物的收益,使稻漁綜合種養整體效益顯著提升。

綜上,稻蝦共作模式中按每667 m2放養1 600 尾黃鱔,可取得良好的經濟效益。