智慧交通背景下交通運輸工程學課程混合式教學內容改革

洪磊 劉釗 湯淼

[摘 要]針對交通運輸工程學課程教學在教學內容和教學模式方面存在的問題,文章以線上線下混合式教學理念與智慧交通背景下創新型人才培養特征為契合點,以交通運輸行業任務案例為載體,將智慧交通領域創新知識融入課程教學內容,構建交通運輸工程學課程內容體系,進行混合式教學實踐改革,踐行“以學生為中心”的任務驅動教學理念,這對交通運輸專業類課程教學設計、教學質量提升具有積極的推進作用。

[關鍵詞]交通運輸;混合式教學;教學內容體系;智慧交通

[中圖分類號] G642 [文獻標識碼] A [文章編號] 2095-3437(2023)23-0070-04

交通運輸工程學是交通運輸專業的專業基礎課程,課程內容涵蓋交通運輸方式、交通運輸需求、運輸過程組織和交通運輸前沿技術及發展趨勢,涉及交通運輸工程學科領域的各個方面,是后繼專業課程的基礎。隨著5G、大數據、人工智能、云計算、區塊鏈等新技術和裝備與交通行業的深度融合,發展“智慧交通”已成為加快推動交通強國建設發展的重要途徑。在此背景下,為使學生充分認識智慧交通,走進智慧交通領域,適應未來行業發展需求,從教學內容及教學模式方面深化交通運輸專業課程的教學改革與創新實踐勢在必行[1]。

一、交通運輸專業課程教學存在的主要問題

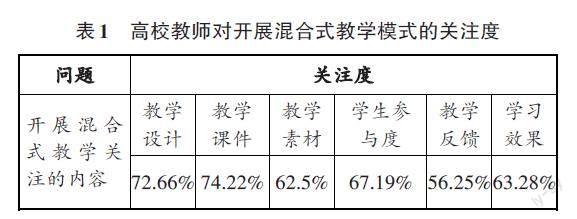

通過對江蘇30所高校128名教師開展的混合式教學模式的關注度實證調研[2](見表1)可知,高校大多數教師已充分意識到了在互聯網和信息化技術的影響下,構建混合式學習平臺、探索混合式教學,可以更好地融合傳統課堂和線上教學,把不同的學習方式的優點結合在一起,進而在教學實踐中不斷總結、完善和提升。

從調研結果來看,高校教師對課程教學設計和教學課件的關注度較高,但對教學素材和教學反饋的關注度相對較低,這可能會導致教師在課程教學素材的選擇和整理上相對滯后于學科的發展,對教學設計的支撐度不足。

通過進一步對南京工程學院(以下簡稱我校)交通運輸專業學生和授課教師在課程內容、教學實施方式及學生學習主動性等方面的現狀展開調查,我們發現主要存在以下問題:

一是課程內容具有片面性與滯后性。近年來,智慧交通領域發展迅猛,現有教學內容中許多知識點已無法滿足社會、行業發展對人才培養的要求。課堂講解案例時學生的參與性不強,無法調動學生的主動性。此外,智慧交通領域發展前沿熱點知識在課堂上講授較少,不利于學生創新能力的培養。

二是教學實施過程局限于課堂教學。傳統教學方式按固定教材以知識講授為主,學生自主學習空間以及社會實踐設置不足,啟發式教學不足,基于問題解決、項目完成的探究式教學更少,學生只停留在知識學習層面,能力提高與素質養成被忽略。此外,現有教學手段無法充分發揮教師的教學潛能,也不利于學生主動學習和獨立思考能力的培養。

當前交通運輸專業課程教學存在的主要問題充分說明,在智慧交通背景下充分發揮互聯網和信息化技術優勢,開展混合式教學建設實踐研究的必要性和緊迫性[3]。

二、構建基于智慧交通人才培養特征的課程教學內容改革

針對交通運輸專業課程教學存在的問題,本文以交通運輸工程學為例,基于線上線下混合式教學理念與智慧交通背景下創新型人才特征,通過教學內容改革,探索混合式教學的實施路徑。

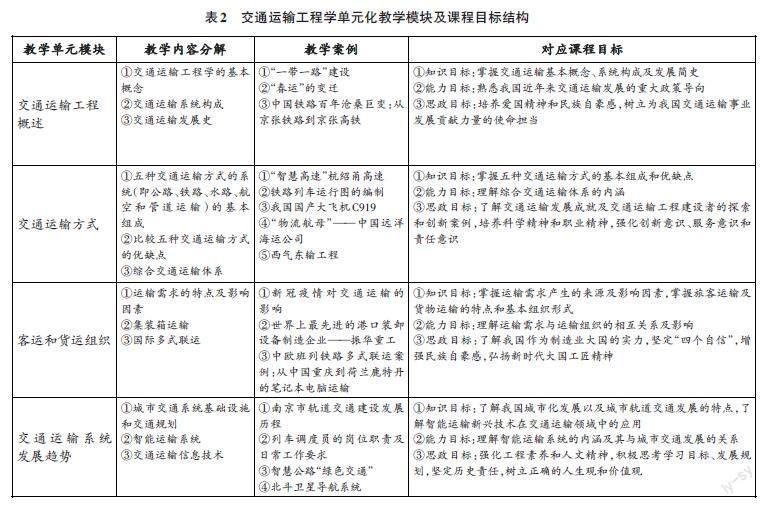

(一)構建案例驅動的單元化教學模塊及課程目標結構

為適應混合式教學改革和城市軌道交通智慧化發展,對接國家本科交通運輸專業教學標準,交通運輸工程學依據交通運輸專業人才培養方案修訂課程目標,以交通運輸行業案例為載體構建課程目標結構,形成4個教學單元模塊,分解細化教學內容,構建教學案例及其對應的課程目標結構(見表2)。

以單元化的方式重構課程教學內容,旨在使學生全面了解現代交通運輸方式和綜合交通運輸體系的內容及其發展趨勢。教學單元細化為教學內容,對應明確的課程目標,在深入分析課程內容的基礎上,選擇與交通運輸發展歷程及生產實踐密切相關且具有代表性的案例素材,通過案例啟發,不但能加強學生對理論知識的理解,幫助學生開拓思維、對實際問題提出見解,鍛煉學生的實踐應用能力,還能在這一過程中有機融入課程思政元素,形成價值引領,實現“知識目標、能力目標、思政目標”三位一體的課程教學目標。

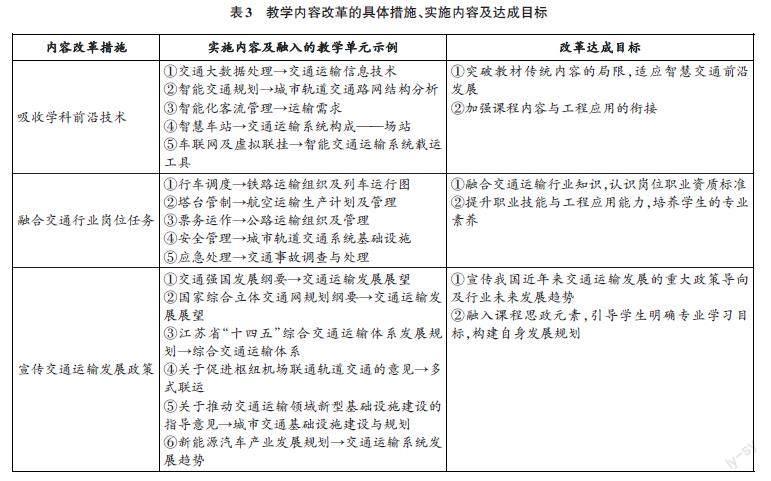

(二)構建動態化的教學內容體系

通過吸收智慧交通領域學科前沿知識、融合交通運輸行業崗位任務工作案例及交通運輸發展政策,動態化更新教學內容,構成集知識拓展、能力提升、思政育人于一體的內容體系(見表3)。

動態化地構建教學內容體系,能夠與時俱進地更新教學內容,使教師授課突破教材傳統內容的局限,適應智慧交通前沿發展。增強課程內容與工程應用的銜接,通過融合交通運輸行業知識,讓學生了解崗位職業資質標準,提升職業技能與工程應用能力,培養專業素養。加強交通運輸發展政策宣傳,使學生了解我國未來交通運輸發展的重大政策導向及行業發展趨勢,明確專業學習目標,引導學生構建自身發展規劃。

三、基于內容改革的混合式教學實踐

為了更好地實現內容改革后的教學目標,課程組在教學設計上改變以教師課堂講授為主的傳統模式,主動實施以學生為中心的線上線下混合式教學模式,從課堂教學向前后兩端延伸教學鏈,擴展至課前、課中和課后,以“交通運輸系統構成”中“場站”一節為例,融入“智慧車站”教學案例的混合式教學的具體實施見表4。

在課前階段,教師發布教學計劃、閱讀資料[4-5]和教學視頻,發布討論題目;學生結合知識要點和學習目標,通過線上超星學習通平臺進行自主學習,激發學習興趣。課中教學階段以案例分析授課為主,圍繞“智慧車站”案例,通過案例導入、小組討論,穿插案例知識點講解,讓學生充分理解場站的作用及其基礎設施等關鍵內容,引導學生對“杭州西站中的智慧特征”問題開展分組討論,形成討論意見并進行交流;教師對案例討論情況進行總結歸納,分析智慧車站的內涵,補充完善學生未完成理解的知識點,并結合“我國智慧交通場站的建設成就”適時融入思政教育,達成專業知識教學和思政教學目標的統一。課后階段通過超星學習通發布知識點總結,布置課后作業,指導學生鞏固所學知識,進一步引導學生閱讀文獻,對“車站和城市的關系”“如何實現場站融合”等問題展開主題討論,使學生持續關注我國智慧交通場站建設發展動態。

學生的反饋是教學實施效果的重要評價手段[6]。從學生的反饋來看,內容改革后的案例教學獲得了比較理想的教學效果,學生通過主動探究、分析討論、總結歸納等過程,不僅能夠深刻認識并掌握交通運輸場站的基礎知識,理解智慧交通在場站建設中的內涵體現,而且鍛煉了思考、表達能力和團隊協作精神。同時,教師通過有機融合案例中蘊含的“創新發展”等思政元素完成了思政育人目標,在潛移默化中培養了學生的民族自豪感和科學精神,增強了學生對專業的熱愛和為交通強國建設而努力學習的責任感。

四、結論

為適應混合式教學改革和城市軌道交通智慧化發展,本文以交通運輸工程學課程混合式教學內容改革為例,依據交通運輸專業人才培養方案修訂課程目標,提出了吸收智慧交通領域學科前沿知識、融合交通運輸行業任務案例及宣傳交通運輸發展政策的改革措施,動態化地更新教學內容,構成了集知識拓展、能力提升、思政育人于一體的內容體系,并以“智慧車站”為案例,開展了混合式教學模式的具體實踐。學生的教學反饋驗證了課程教學內容改革能夠拓展學科前沿知識,培養學生的自學能力、獨立思考和團隊協作能力,提升學生的綜合素質。這對交通運輸專業類課程開展教學內容改革、推進高質量教學具有一定的借鑒作用。

[ 參 考 文 獻 ]

[1] 劉云,溫旭麗,牛敏,等.“一流課程”背景下的《交通工程學》課程教學改革探索與實踐[J].時代汽車,2023(10):88-90.

[2] 徐敏.基于云班課的混合式教學對提升英語學習有效性的實證研究[J].江蘇高職教育,2019,19(3):52-56.

[3] 禹四明.地方本科院校混合式教學改革的推進探索[J].航海教育研究,2023,40(2):73-77.

[4] 王凱夫,潘屾.高鐵車站站城融合發展演變的研究與實踐[J].智能建筑與智慧城市,2022(1):128-132.

[5] 安文章,張波,許有俊,等.城市軌道交通智慧車站關鍵技術應用研究[J].價值工程,2022,41(29):109-111.

[6] 禹四明.混合式教學改革中強化過程性評價問題探析[J].天津電大學報,2023,27(2):54-58.

[責任編輯:劉鳳華]