高職院校“公差配合與技術(shù)測(cè)量”課程思政教學(xué)改革與實(shí)踐探索

黃再霖 陸德光

摘 要:高職院校專業(yè)課程思政教學(xué)是落實(shí)立德樹人根本任務(wù)的抓手,開展“公差配合與技術(shù)測(cè)量”課程思政教學(xué)改革探索,明確課程思政目標(biāo)、深入挖掘課程思政元素、課程思政教學(xué)融入實(shí)踐等方面探索,展現(xiàn)了課程思政教學(xué)改革模式,具有一定實(shí)踐意義。

關(guān)鍵詞:公差配合與技術(shù)測(cè)量 思政元素融入 教學(xué)改革

Abstract:The ideological and political teaching of professional courses in vocational colleges and universities is the starting point for implementing the fundamental task of cultivating virtue and cultivating people, and the exploration of ideological and political teaching reform of the course of "tolerance cooperation and technical measurement" is carried out, and the ideological and political teaching of the curriculum is clarified, the ideological and political elements of the curriculum are deeply explored, and the ideological and political teaching of the curriculum is integrated into practice, which shows the reform mode of ideological and political teaching in the curriculum, which has certain practical significance.

Key words:tolerance coordination and technical measurement, integration of ideological and political elements, teaching reform

1 問題的提出

2016年12月,習(xí)近平總書記在全國(guó)高校思想政治工作會(huì)議上發(fā)表重要講話,指出“各門課都要守好一段渠、種好責(zé)任田,使各類課程與思想政治理論課同向同行,形成協(xié)同效應(yīng)。”為使專業(yè)課程充分發(fā)揮育人功能,將課程思政貫穿于整個(gè)教學(xué)過程,實(shí)現(xiàn)全課程融入思政元素,應(yīng)對(duì)《公差配合與技術(shù)測(cè)量》課程進(jìn)行思政教學(xué)改革。

2017年12月,教育部頒發(fā)了《高校思想政治工作質(zhì)量提升工程實(shí)施綱要》指出“梳理各門專業(yè)課程所蘊(yùn)含的思想政治教育元素和所承載的思想政治教育功能,融入課堂教學(xué)各環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)思想政治教育與知識(shí)體系教育的有效統(tǒng)一。”2019年10月,教育部在《全面推進(jìn)高校課程思政建設(shè)》指出“課程思政建設(shè)是落實(shí)立德樹人根本任務(wù)的戰(zhàn)略舉措,是建設(shè)高水平人才培養(yǎng)體系的基礎(chǔ)工程,是構(gòu)建全員全程全方位育人大格局的關(guān)鍵環(huán)節(jié)”。2020年5月,教育部印發(fā)《高等學(xué)校課程思政建設(shè)指導(dǎo)綱要》強(qiáng)調(diào):專業(yè)課程是課程思政建設(shè)的基本載體,工學(xué)類專業(yè)課程,要注重強(qiáng)化學(xué)生工程倫理教育,培養(yǎng)學(xué)生精益求精的大國(guó)工匠精神,激發(fā)學(xué)生科技報(bào)國(guó)的家國(guó)情懷和使命擔(dān)當(dāng)。

近年來,“課程思政”的研究成果豐富,關(guān)于在課程思政的必要性和重要性,陳錫喜提出“從根本上說,是由中國(guó)特色社會(huì)主義大學(xué)的性質(zhì)及其培養(yǎng)目標(biāo)決定的。”[1]關(guān)于課程思政的建設(shè),閔輝指出“應(yīng)著重加強(qiáng)學(xué)科自身育人的自主與自覺,堅(jiān)持正確的政治方向,不斷提升學(xué)科的原始創(chuàng)新能力,在具體的教育教學(xué)實(shí)踐中要加強(qiáng)教材體系建設(shè),制定明確的教學(xué)指南,改進(jìn)課堂教學(xué)方式方法,不斷提升專業(yè)教師素養(yǎng)。”[2]“課程思政”事關(guān)“培養(yǎng)什么人、怎樣培養(yǎng)、為誰培養(yǎng)人”的根本問題,通過全課程融入思政元素,改進(jìn)課堂教學(xué)方式是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的重要途徑。

學(xué)術(shù)界《互換性與技術(shù)測(cè)量》課程思政研究,主要集中在三方面。一是《互換性與技術(shù)測(cè)量》課程教學(xué)改革現(xiàn)狀與路徑研究,如王西珍等圍繞《互換性與技術(shù)測(cè)量》課程思政目標(biāo)、挖掘思政元素、融入思政元素三個(gè)關(guān)鍵問題,提出“三維三法”解決方案[3];李仕春等根據(jù)《互換性與技術(shù)測(cè)量》傳統(tǒng)教學(xué)存在的問題,從課程目標(biāo)、知識(shí)體系、教學(xué)方式和考核機(jī)制4個(gè)方面提出具體改革措施[4]。二是《互換性與技術(shù)測(cè)量》課程思政具體實(shí)踐研究,如王肖英介紹了課程思政目標(biāo)、挖掘思政元素做好教學(xué)大綱,并結(jié)合知識(shí)點(diǎn)和實(shí)踐點(diǎn)介紹課程思政融入模式[5]。三是《互換性與技術(shù)測(cè)量》知識(shí)點(diǎn)課程思政研究,如余厚云從實(shí)際教學(xué)案例出發(fā),分享因果關(guān)系、主次矛盾、現(xiàn)象本質(zhì)唯物主義思想在課程教學(xué)中的融入方法[6]。郎姍姍等以《互換性與技術(shù)測(cè)量》具體知識(shí)點(diǎn)為例,展示課程思政案例設(shè)計(jì)[7]。

綜上所述,高職院校已有《互換性與技術(shù)測(cè)量》課程思政的研究視角寬闊,為后續(xù)研究提供了思路。《互換性與技術(shù)測(cè)量》課程是機(jī)械類專業(yè)的專業(yè)基礎(chǔ)課程,是一門實(shí)踐性、技術(shù)性較強(qiáng)的重要課程,可結(jié)合知識(shí)點(diǎn)、技能點(diǎn)從不同角度融入更豐富的思政元素,增強(qiáng)家國(guó)情懷、培養(yǎng)學(xué)生工匠精神和思考問題、解決問題的能力。

2 課程思政目標(biāo)

按照課程思政的基本要求,根據(jù)行業(yè)需求,結(jié)合學(xué)校專業(yè)設(shè)置實(shí)際情況,對(duì)《互換性與技術(shù)測(cè)量課程》教學(xué)內(nèi)容進(jìn)行修訂,從知識(shí)、能力和素質(zhì)三方面重新制定課程目標(biāo)。通過本課程思政教學(xué)達(dá)到以下目標(biāo):能夠按零件圖上的標(biāo)注進(jìn)行尺寸公差的計(jì)算,能正確理解所標(biāo)注的形位公差的含義;能夠根據(jù)實(shí)際零件圖上的精度要求選擇合適的量具進(jìn)行測(cè)量。具有深厚的愛國(guó)情懷和中華民族自豪感;遵法守紀(jì)、誠(chéng)實(shí)守信,履行道德準(zhǔn)則和行為規(guī)范,具有社會(huì)責(zé)任感和社會(huì)參與意識(shí);崇尚勞動(dòng)的精神,具備較強(qiáng)的愛心意識(shí)、責(zé)任意識(shí);具有質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、安全意識(shí)、職業(yè)生涯規(guī)劃的意識(shí),以及良好的信息素養(yǎng)、創(chuàng)新精神、工匠精神、專業(yè)精神,有較強(qiáng)的集體意識(shí)、團(tuán)隊(duì)合作精神和執(zhí)行能力。

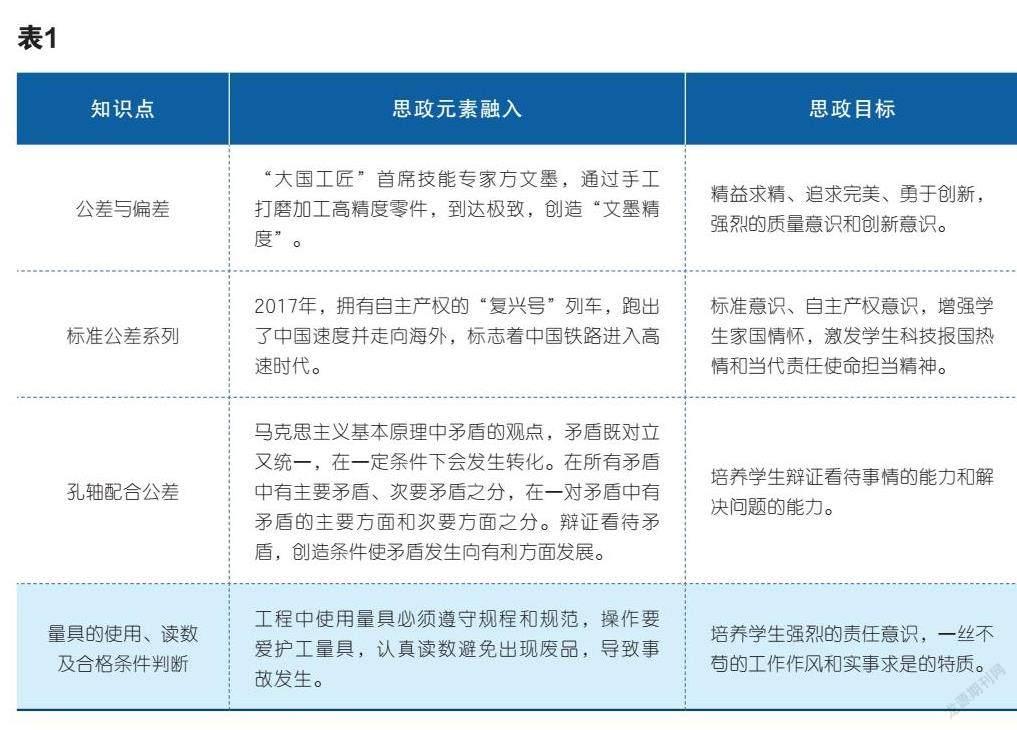

3 課程思政元素挖掘

“課程思政是高校思想政治教育教學(xué)改革的內(nèi)在要求,其核心在于挖掘不同學(xué)科和專業(yè)課程的思想政治教育資源,建立有機(jī)統(tǒng)一的課程體系,形成全學(xué)科、全方位、全功效的思想政治教育課程體系”。深入挖掘《公差配合與技術(shù)測(cè)量課程》內(nèi)容中知識(shí)點(diǎn)的思政元素,并融入到教學(xué)實(shí)施過程中,既達(dá)到教書育人的目的又能積極推動(dòng)課程教學(xué)。根據(jù)公差配合與技術(shù)測(cè)量課程相關(guān)知識(shí)點(diǎn),提煉出與之相關(guān)的思政元素,如表1所示。

4 課程思政元素融入教學(xué)實(shí)踐探索

公差配合與技術(shù)測(cè)量課程內(nèi)容包括尺寸的檢測(cè)、幾何誤差的檢測(cè)、表面粗糙度的檢測(cè)、錐度和角度的檢測(cè)、螺紋的檢測(cè)、齒輪的檢測(cè)等,牽扯到公差標(biāo)準(zhǔn)、尺寸標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,結(jié)合課程中相應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)或技能點(diǎn)巧妙融入思政元素,培養(yǎng)學(xué)生家國(guó)情懷、利用馬克思主義思想辯證思考問題、培養(yǎng)學(xué)生精益求精的忠誠(chéng)工匠精神。

4.1 標(biāo)準(zhǔn)公差系列

國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《極限與配合》中規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)公差系列。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了20個(gè)標(biāo)準(zhǔn)公差等級(jí),其中IT01精度等級(jí)最高,IT18精度等級(jí)最低。在相同的尺寸段公差等級(jí)不同,其公差值也不同,在不同的尺寸段公差等級(jí)相同,其公差值不完全相同。每個(gè)行業(yè)都有自己的標(biāo)準(zhǔn),機(jī)械制造業(yè)是國(guó)家的支柱產(chǎn)業(yè),為使機(jī)械制造行業(yè)與國(guó)際接軌,在整個(gè)行業(yè)內(nèi)都必須按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行保證產(chǎn)品質(zhì)量,因此不打折扣地執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是質(zhì)量的根本。課程教學(xué)先介紹標(biāo)準(zhǔn)的基本情況,再以任務(wù)驅(qū)動(dòng)讓學(xué)生在“做中學(xué)、學(xué)中做”中學(xué)會(huì)查表判定標(biāo)準(zhǔn)公差等級(jí),同時(shí)熟知不同加工方式可得到不同的公差等級(jí),在選擇公差等級(jí)時(shí)以滿足使用為原則,由此融入中國(guó)高鐵領(lǐng)跑中國(guó)速度,激發(fā)學(xué)生勇攀科技高峰熱情,引導(dǎo)科技報(bào)國(guó)的家國(guó)情懷。2007年,中國(guó)高鐵動(dòng)車組“和諧號(hào)”投入運(yùn)行,時(shí)速高達(dá)200公里每小時(shí),這是中國(guó)高鐵的里程碑,從此中國(guó)鐵路進(jìn)入了高速時(shí)代。通過10年的不懈努力,2017年“復(fù)興號(hào)”動(dòng)車組在京滬高鐵運(yùn)行,“復(fù)興號(hào)”高鐵完全擁有我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。中國(guó)高鐵取得巨大成就的背后是中國(guó)標(biāo)準(zhǔn),“復(fù)興號(hào)”動(dòng)車組80%以上采用了中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)還采用了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)等,中國(guó)高鐵能迅速崛起,主要是采用了嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的動(dòng)車組,反應(yīng)了標(biāo)準(zhǔn)的重要性和自主開發(fā)的緊迫性,青年學(xué)生應(yīng)當(dāng)立科技報(bào)國(guó)之志,從實(shí)際出發(fā)學(xué)好技術(shù)技能、學(xué)好本領(lǐng)勇?lián)鷷r(shí)代之使命。

4.2 孔軸配合公差

所謂配合,是指基本尺寸相同、相互結(jié)合的孔和軸公差帶之間的關(guān)系,可分為間隙配合、過盈配合、過渡配合三種類型。我們知道配合公差等于孔公差與軸公差之和,可見保證孔軸公差也就保證了配合公差,如何選擇孔公差和軸公差?為使設(shè)計(jì)和制造方便,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了兩種配合制,即基孔制和基軸制。基孔制即在孔與軸配合時(shí)以孔公差帶為基準(zhǔn),以改變軸的公差帶位置來實(shí)現(xiàn)不同的配合類型,(基軸制與之類似不贅述)。在孔軸配合設(shè)計(jì)中,以經(jīng)濟(jì)性、合理性為出發(fā)點(diǎn),一般優(yōu)先選用基孔制,但特殊情況下選用基軸制(如:尺寸小于1mm的精密軸、“一軸多孔”等)。由此可見,基孔制和基軸制雖是一對(duì)矛盾體,但又不是絕對(duì)對(duì)立的,選擇時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際確定且在不同條件下可轉(zhuǎn)化。教學(xué)過程中,通過實(shí)際例子進(jìn)行辯證分析,培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習(xí)、生活和工作中遇到問題要善于用辯證思維思考問題,杜絕“白馬非馬”的判斷。

4.3 外徑千分尺測(cè)量孔軸徑

測(cè)量是《公差配合與技術(shù)測(cè)量》課程中重要的內(nèi)容,如果說圖樣標(biāo)注是標(biāo)準(zhǔn)則測(cè)量是檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的重要手段。該課程中涉及到尺寸測(cè)量、幾何誤差測(cè)量以及標(biāo)準(zhǔn)件中相關(guān)技術(shù)參數(shù)的測(cè)量,這里以外徑千分尺測(cè)量軸徑為例,闡述思政元素的融入方式。外徑千分尺的精度為0.01mm,外徑千分尺是用來測(cè)量或檢驗(yàn)零件的外徑、凸肩厚度以及壁厚等,使用外徑千分尺應(yīng)按照規(guī)定使用,測(cè)量結(jié)束注意保養(yǎng)。要根據(jù)零件尺寸大小選擇外徑千分尺的量程,先讀主尺再加上副尺數(shù)字。教學(xué)過程中可融入質(zhì)量意識(shí),引入C919-中國(guó)國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)案例,C919是中國(guó)自主研發(fā)的大型運(yùn)輸飛機(jī),它成功試飛的背后展現(xiàn)了無數(shù)航天人愛崗敬業(yè)、追求卓越精益求精的工匠精神,引導(dǎo)工科專業(yè)學(xué)生應(yīng)合理利用在校學(xué)習(xí)時(shí)間,學(xué)好本領(lǐng)用于責(zé)任擔(dān)當(dāng),立志為科技報(bào)國(guó)。

5 結(jié)語(yǔ)

高職院校公差配合與技術(shù)測(cè)量課程作為一門專業(yè)基礎(chǔ)課,是銜接機(jī)械基礎(chǔ)、機(jī)械制圖與機(jī)械制造工藝等專業(yè)方向課程的紐帶,應(yīng)依據(jù)專業(yè)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)和人才培養(yǎng)方案深入挖掘思政元素,根據(jù)不同知識(shí)點(diǎn)和技能恰如其分地融入課程思政元素,是一種“潤(rùn)物細(xì)無聲”的先進(jìn)教育方法,是專業(yè)課程落實(shí)立德樹人根本任務(wù)重要途徑。

基金項(xiàng)目:中國(guó)職業(yè)技術(shù)教育學(xué)會(huì)2021年度一般課題(課題編號(hào):2021B166)。2021年貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院重點(diǎn)課題“基于鄉(xiāng)村人才振興的保學(xué)控輟路徑研究—以臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校”研究成果。(課題編號(hào):ZBKY2021-OO3,課題主持人:黃再霖)

參考文獻(xiàn):

[1]陳錫喜.《高校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)類課程與思想政治理論課“同向同行”的必要性和可行路徑》[J].馬克思主義理論學(xué)科研究,2017 年第 1 期(雙月刊)

[2]閔輝.《課程思政與高校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)育人功能》[J].思想理論教育,2017 年 7 月

[3]王西珍,金守峰,郭飛飛,張敏,沈瑜.《互換性與測(cè)量技術(shù)基礎(chǔ)》課程思政關(guān)鍵問題與解決方案[J].中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化,2022(10):169-173.

[4]李仕春,華燈鑫,王錯(cuò),趙恒.“互換性與測(cè)量技術(shù)”課程思政的教學(xué)模式研究[J].工業(yè)和信息化教育,2022(05):61-65.

[5]王肖英.“互換性與技術(shù)測(cè)量”課程思政教學(xué)研究與實(shí)踐[J].裝備制造技術(shù),2021(07):199-200+213.

[6]余厚云.《互換性與技術(shù)測(cè)量》課程思政教學(xué)研究與實(shí)踐[J].教育現(xiàn)代化,2020,7(19):158-160.

[7]郎珊珊,劉儉輝.《互換性與技術(shù)測(cè)量》課程思政案例設(shè)計(jì)與教學(xué)實(shí)踐[J].時(shí)代汽車,2021(21):65-66.

[8]張曉紅.互換性與技術(shù)測(cè)量[M].北京:北京理工大學(xué)出版社.2020.1.