“雙一流”建設背景下中國高等教育改革探析

陳守婷

[摘 要]一國之興旺發達,人才的力量不可或缺,科技自主的力量不可或缺。未來國家綜合國力的競爭不只是政治實力、經濟水平和軍事力量的簡單加法運算,而是高素質人才的競爭。誰能培養和吸引更多優秀人才,誰就能在競爭中占據優勢。高等教育是全國教育的領頭羊,注重高等教育的改革可以為國家培養出更多具有創新能力的人才。文章將我國70多年來高等教育的改革歷程分為四個飛躍性的發展階段,并分析這四個發展階段給高等教育體系帶來的高質量變化。同時,結合“互聯網+”時代的教學理念、技術和大學數學教育實踐經驗,在“雙一流”建設背景下對我國高等教育改革提出建議。

[關鍵詞]高等教育;教育改革;“雙一流”建設;“互聯網+”;大學數學

[中圖分類號] G640 [文獻標識碼] A [文章編號] 2095-3437(2023)04-0005-04

中國夢是偉大民族的復興夢,是炎黃子孫的強國夢。“少年智則國智、少年富則國富、少年強則國強、少年進步則國進步”,受過高等教育的廣大青年肩負著國家和民族的希望,是實現中華民族偉大復興的生力軍和主力軍。因此,高等教育是民族振興、社會進步的重要基石,是功在當代、利在千秋的德政工程。2018年9月召開的全國教育大會上,習近平總書記站在新時代堅持和發展中國特色社會主義的戰略高度,系統性地強調了教育改革要牢牢樹立“九個堅持”,其中提到了教育事業、教育改革、教育使命,即堅持優先發展教育事業、堅持深化教育改革創新、堅持把服務中華民族偉大復興作為教育的重要使命。我國的高等教育需要繼續發揮重要人才庫作用,為各行各業輸送技能高超、效率卓越的專業人才和技術人才。高等教育還需要與時俱進,在互聯網科技蓬勃發展的背景下迎接新的機遇和挑戰,教師和學生都需要盡快熟悉和適應“互聯網+”時代的教學新環境,“互聯網+高等教育”成為各大高等院校理論研究和實踐探索的重要課題。

一、高等教育改革歷程和現狀

為慶祝新中國成立70周年,《泰晤士高等教育》(Times Higher Education)發布了《新中國成立70周年高等教育發展特別報告》,解讀過去70年來我國大學和高等教育體系取得的令人驚嘆的進步。《泰晤士高等教育》首席知識官菲爾·巴蒂對我國教育體系給出如下評價:“中國教育體系在快速擴張的同時,質量也非常高。其他有些國家的教育體系雖然增長也非常快,但是卻沒有保住質量。中國高等教育在速度和質量兩方面做得都非常好,確實非常獨特。”2019年10月1日是新中國70周年誕辰,新中國的高等教育改革足足探索了70年,每一次改革措施的實施都將高等教育向更高質量推進。

新中國成立以來,我國高等教育改革歷程大致可分為四個階段。第一階段是20世紀50年代,新中國成立初期,百廢待興,我國按照蘇聯高等教育和研究組織的模式對高校進行了改革和重組,通過接收改造舊高校、建立新大學,以及建立高度專業化的院校、引進知識分子等措施著力提升我國高等教育實力[1]。同時,將馬克思主義基本原理與我國實際情況相結合,逐步從單一模仿蘇聯高等教育模式轉變為自主選擇高等教育模式。第二階段是20世紀70年代末和80年代,對我國高等教育而言,這可稱得上是一段關鍵性的轉變和飛躍時期。正式恢復高考和實行改革開放,為后續高考制度的完善、研究生教育體系的建立以及優秀學生赴國外交流、交換和留學等系列改革措施的推進奠定了基礎,從而通過高等教育提高了國民的整體素質和能力水平,為社會主義現代化建設和大國崛起輸送了大批高素質、高質量和高水平人才[2]。自此,尊重知識、尊重人才成為全社會的共識,極大地調動了知識分子的積極性,為我國經濟社會發展做好了人才方面特別是高層次專門人才方面的準備。第三階段是20世紀90年代中后期,為應對新世界新技術革命和日益激烈的國際競爭,國務院先后做出了兩項事關高等教育改革創新的重大決策——“211工程”(面向21世紀、重點建設100所左右的高等學校和一批重點學科的建設工程)和“985工程”(建設若干所世界一流大學和一批國際知名的高水平研究型大學的建設工程),最終建成211高校115所、985高校45所,加速了我國高等教育體系的發展,使我國高等教育向世界領先水平更近了一步[3-4]。然而,21世紀初,我國高校在擴招的同時,由于經費投入和師資等方面的不足,逐漸凸顯的高等教育質量問題受到了國家和社會各界的廣泛關注,提高高等教育質量進而成為之后的重要建設目標。第四階段是2010年至今,在滿足人民日益增長的美好教育需求和“互聯網+”時代背景下,我國啟動了“雙一流”項目,強調卓越教學,確保我國高等教育繼續向前發展。習近平總書記在十九大報告中再次對我國新時代高等教育教學的發展方向做了重大戰略部署,強調要“加快一流大學和一流學科建設,實現高等教育內涵式發展”[5-6]。“雙一流”建設將實現我國從高等教育大國到高等教育強國的歷史性跨越。

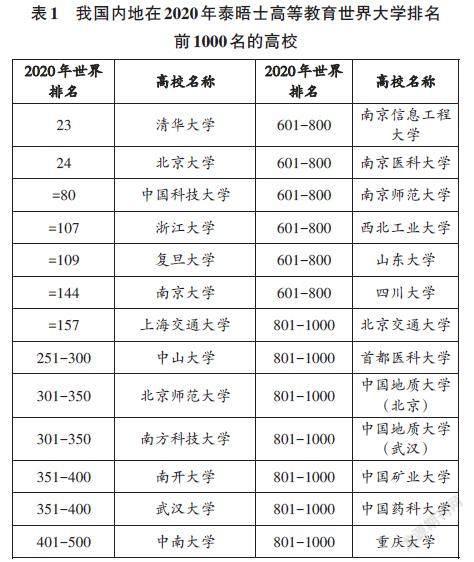

經過70年的探索、改革和創新,我國高等教育在國際上逐步提高了聲譽和知名度,贏得了認可,泰晤士高等教育發布的2020年世界大學排行榜中,我國共有120所高校上榜,其中內地高校81所、香港地區高校6所、澳門地區高校1所、臺灣地區高校32所。數量居全球第四,僅比排名第三位的英國少19所。國內一流的清華大學和北京大學已經穩穩地躋身世界前30名行列,分別排名第23位和24位,為亞洲排名最高的兩所高校。新加坡國立大學和東京大學分別排名第25位和第36位。國內雙一流高校中躋身世界排名前200名的還有中國科技大學、浙江大學、復旦大學、南京大學、上海交通大學。詳細數據見表1:

二、高等教育改革趨勢和建議

(一)因材施教,讓高等教育更具針對性

現階段,國內本科高校大致可以分為博士學位授予權高校、碩士學位授予權高校、其他普通本科高校三個梯隊。由于三個梯隊的高校師資力量、資金補貼、基礎設施、招生生源、科研能力、教學目標等存在較大的差異,建議對四類高校結合招生生源特點和學校師資力量進行分層教學,因材施教,從而讓高等教育更具有針對性。如博士學位授予權高校由于招生生源具有絕對優勢,高考招生劃檔相對比較高,集聚了大批優質生源,此類高校應該以培養創新型、復合型高層次人才為主要目標,重點發展學術學位研究生教育,肩負起為其他高校培養師資力量的責任,以服務國家重大發展戰略和引領社會發展為導向,注重科研技術攻關和創造性研究;碩士學位授予權高校以培養卓越應用型人才為重點,積極發展專業學位研究生教育,以服務支柱產業、戰略新興產業發展需求為導向,注重產學研合作,加強應用性研究、技術研發和科技成果的轉移,從而轉化為生產力;其他普通本科高校應以培養生產、建設、管理、服務一線的高素質應用型人才為教學目標,全力辦好本科教育,提高本科教育教學質量,為各行各業發展提供人才資源的支持。

(二)因校考核,讓高校評估更具科學性

現階段,國內一些高校的考核評估體系中更重視對科研成果的要求而在一定程度上忽視了對教育教學質量的要求,這與高等教育的初衷有所違背。這種考核評估體系體現在兩個方面:一方面,某些地區的教育部門對高校的考核評估更注重科研成果的要求;另一方面,一些高校對教師的考核評估也更重視對科研成果的要求,甚至對部分行政人員考核也有明確的論文數量和質量要求。高校要不要搞科研?這個問題的答案是明確的,高校需要搞科研,提升科研能力和科研水平,但并不需要校校搞科研、人人搞科研,可以對不同類型的學校、不同類型的教師進行差異化考核和評估。中山大學政治與公共事務管理學院許長青教授曾經提到:“有些高校要求被考核的教師三年內甚至一年內發表一定數量的論文和完成一定數量的科研成果。這種工人式的考核方案,實際上違背了科研規律,科研成果的產出一般是帶有波動性的,而非每年或每隔幾年有一個平均的產出。”一些高校的考核評估機制同樣面臨這樣的窘境:因擔心自身考核排名下降,注重科研論文數量而忽視了科研質量、甚至舍本求末降低了教學水平,從而導致科研論文數量雖多,但是核心科研質量相對不高。鑒于此,建議構建分類管理的考核評估體系,將高校分為科研型高校和應用性高校,將教師分為科研型人員、教學型人員、非教研崗位人員,因校而區別考核、因人而差異考核,如提出教學型人員的優質教學質量獎可以與科研型人員的核心論文相提并論等措施來改善這一現狀。

(三)因需改革,讓課程設置更具實用性

2020年12月20日,南方科技大學(以下簡稱“南科大”)正式迎來了其8周歲生日。在2020年全國高考招生中,南科大在廣東省理科提前批最低投檔分657分,錄取分數已經超過大部分高校。從南科大成立到現在究竟發生了什么?為什么僅短短十余年時間它就能得到普遍認可?事實上,最近10年來,不只是南科大,還有上海紐約大學、昆山杜克大學、溫州肯恩大學、香港中文大學(深圳)、深圳北理莫斯科大學、廣東以色列理工大學等新型大學先后成立。這些高校的師資力量得到了國外高校的大力支持,專業設置和課程結構與產業行業需求更加相容、更具適用性。以上海紐約大學為例,辦學至今,先后有23位各國院士級的學術大師為本科生上課,僅2018學年就有8位大師在校任教。學校目前師生比為1:6,實現了世界一流的師資和極致的小班化教學模式,處于世界領先水平。現階段,技術變革席卷全球各行各業。行業需求和市場供求關系開始改變傳統書本純理論形式的教育模式,需要通過與具有廣泛代表性的產業行業加強合作,提高高等教育內容和體系的有效性和實用性。產業和高校需要開展更富成效的交流協作,開發研制并改進新型課程,為學生提供更切合實際、更貼近市場、更具成就感的高等教育,充分發揮高等教育的價值。因此,建議高校針對大學數學等學科建設要圍繞現階段前沿方向和重大科學問題,布局戰略性新興產業和民生急需的相關學科專業,探索產學研協同育人新機制,推動與行業部門、企業、社會共建實踐育人基地,實現教育與生產勞動相結合、與社會實踐相結合。

為了能夠使大學數學等高等教育課程更具有實用性,建議在高等教育上嘗試“互聯網+”時代背景下的多種教學理念和教學手段及技術,如翻轉課堂、慕課、微課等模式,即將高等教育的重心從對知識的理論教學轉移到靈活運用上,發揮自身教育資源的優勢,建立校企合作、教學與實踐相結合、探索實施產教融合的育人機制[7],從而讓知識的學習更有意義,使學生思維更靈活。例如,數學與統計學等專業的學生應在熟練掌握數學建模、各類數學與統計類軟件理論知識的基礎上,學會用所學知識來解決實際問題。因此,我們認為應該將科技手段、成果與大學數學等眾多學科的課堂內容相結合,創新課堂實踐方式,以達到更好的教學效果。翻轉課堂分為兩部分,前者是課堂上對基礎知識的學習,可以比喻為篝火木堆結構的搭建過程,是前提更是基礎;后者是課后的實踐,可以比喻為篝火的燃燒。“互聯網+”時代教育理念的重心不是木堆搭建的形狀,而是能夠以形狀為基礎實現充分燃燒,使篝火可以燃燒得更旺。

一般企業在進行新員工招聘和人才選拔的過程中,針對應屆生(以校園宣講會、校園招聘方式進行)和往屆生(以社會招聘方式進行)通常會制定不同的選才標準。一般情況下,針對應屆生的選拔,首先會關注該學生的一些“硬背景”,如高校知名度、專業對口性、學生是否具有相關的實習或項目經歷、是否具備實用性的知識結構或相關證書等。例如,企事業單位對數學與統計學等專業應屆生的招聘選拔中會更注重學生對Matlab、Maple、SPSS等各類軟件的熟練運用情況。其次,會關注學生的“軟技能”,比如溝通表達能力、邏輯思維能力、英語應用能力等。在招聘和錄用過程中,對于沒有實習經驗和應用技能型證書的學生,企業在綜合評估學生面試表現時往往更加關注學生的“軟技能”,因為許多企業負責人認為書本中的知識將來很少能夠直接應用于現實工作中,而學生如果具備良好的溝通能力、協調能力,能獨立思考并且遇到問題能夠主動解決問題,那么工作中的很多難題就能夠迎刃而解。

三、結語

總而言之,“互聯網+”時代背景下,教育的最終目標是學以致用,包括大學數學在內的眾多學科教學工作的目的更是如此。高等教育應以我國產業行業需求為中心制定培養策略、落實培養目標、改革課程設置,同時不斷提升學生的團隊協作能力、培養學生分析問題和提出解決方案的能力、提高學生的溝通能力等。我國高校改革已經進入“雙一流”建設階段,高校教育需要制定分層教學機制,要培養應用型人才,更要培養創新型人才。這是大學數學等眾多學科建設和科學研究的應有之義,也是“雙一流”建設的重要內涵。“互聯網+”時代要探索培養學科專業基礎扎實、學科知識面廣、創新能力強、綜合素質高的學術型、原創型和復合型人才的路徑,要瞄準國際標準,形成中國學派,產出學界公認的研究成果,提升學科的國際學術地位和影響力,同時需要促成科技成果轉化,助力我國經濟發展和產業結構轉型升級。

[ 參 考 文 獻 ]

[1] 劉茗,王鑫.建國初期高等教育學習蘇聯的歷史回顧與思考[J].遼寧教育研究,2003(11):55-57.

[2] 郭書劍.我國高等教育發展觀的演變[J].高等教育管理,2019,13(2):8-15.

[3] 林冬華.1985-2015中國高等教育發展戰略述評[J].黑龍江高教研究,2016(10):32-35.

[4] 董魯皖龍.扎根中國大地,奮進強國征程:新中國70年高等教育改革發展歷程[N].中國教育報,2019-09-22(11).

[5] 賀祖斌.“雙一流”建設背景下地方高校的內涵式發展[J].中國大學教學,2018(9):14-19.

[6] 胡建華.“雙一流”建設對我國高校學科建設的影響[J].江蘇高教,2018(7):5-13.

[7] 李楓.“互聯網+”背景下的高等教育教學模式研究[J].科技風,2017(11):46.

[責任編輯:劉鳳華]