初中數學活動課“五育”融合的實踐與路徑

毛曉瑩

【摘要】在“五育”融合的教育背景下,數學教學工作不再局限于數學學科知識的傳授,應融入“五育”.本文以數學人教版八年級箏形的數學活動為例,探究初中數學活動“五育”融合的路徑及其帶來的思考,提出數學教育“五育”浸潤與數學素養正相關的見解.

【關鍵詞】初中數學;“五育”融合;課堂教學

大力發展素質教育,更加注重學生全面發展,培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人[1].在這樣的背景下,數學教學工作不再局限于數學學科知識的傳授,其與“五育”的有機融合顯得尤為重要.本文以人教版八年級數學上冊第十二章“全等三角形”中“箏形”的數學活動為例,闡述的“五育”在數學活動中的融合、滲透及浸潤.

1“五育”融合點及設計思路

數學源于生活,這恰恰是數學教學活動“五育”融合點.放風箏是古今中國人民喜愛的活動,擁有悠久的歷史和豐富的寓意,本節數學活動課,旨在將風箏的歷史及文化融入數學課堂,實現德育、美育與數學活動的有機融合.

在進行該數學活動課前,學生已經對三角形的特點和全等三角形有了初步認識,對其有一定的感知能力.基于此,在教學過程中,引導學生動手感知箏形的性質,總結規律,對學生進行智育和勞育,增強學生發現、提出、分析及解決問題的能力.同時,對學生進行分組比賽,增強學生合作交流的意識,營造勇于探索的學習氛圍,從而提升學生不斷進取的精神.

找準學習內容與實際生活緊密相連的關鍵點,通過巧妙設計使學生在體會知識的過程中,不僅在理解能力上得到提升,綜合素質也得到發展.從單一的數學活動走向“五育”融合的綜合活動,將價值引領、藝術鑒賞、團隊協作、勞動體驗等教育內容有機融入數學實踐活動中.

2“隨風潛入夜”——數學活動中的“五育”滲透

“五育”融合的背景下,首先應明確在開展教學活動時,數學課堂教學注重的不再是窄化的、割裂的知識傳授,而應更注重完整的全面的教育,即學生的人格塑造、素質提升,真正實現學生的德智體美勞全面發展.在“箏形”數學活動的“五育”融合上,主要通過數學與生活的緊密聯系,將“五育”滲透到活動課的每一個環節中.

2.1箏形教學活動設計

教學過程展示:

活動1文化美

第一部分:古詩欣賞

兒童散學歸來早,忙趁東風放紙鳶.清代詩人高鼎《村居》

解釋:風箏自古深受人們的喜愛,寄托著詩人們的思念,歡樂等情感.

第二部分:風箏與數學

問題1:觀察圖1、2、3,風箏的古今帶給你什么感受?

發現:風箏有萬千種美麗的圖案和形狀,但它們都是對稱圖形.

活動2圖形美

教師展示風箏模型,特別研究形狀簡單的這類風箏.

問題2:觀察圖4、5、6,它們的輪廓有什么共同特點?

問題3:你會怎么定義這樣的圖形?

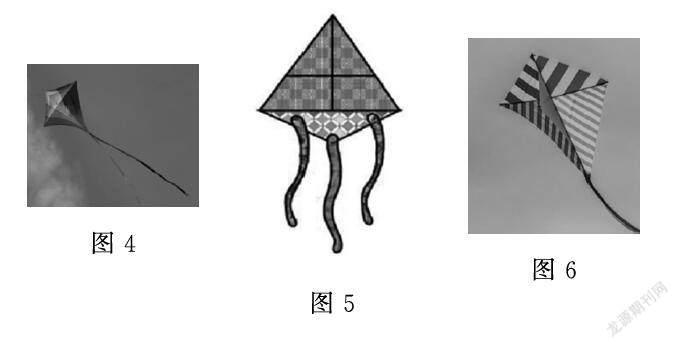

引出“箏形”(圖7):

四邊形ABCD中,AB =AD,BC =DC,我們把這種兩組鄰邊分別相等的四邊形叫做“箏形”.

活動3數學美

師:根據以往的經驗,如研究三角形,通常從哪幾個方面研究幾何圖形的性質?

師生活動學生思考,教師指出:性質的研究,其實是對邊、角、對角線等基本要素的研究.(圖8)

教師引導邊,角有大小,線段間還存在位置關系.

探究1同學們觀察手中的箏形,初步猜想箏形角、對角線的性質,再通過測量,折紙等方法進一步研究.(小組活動討論得出猜想,教師展示幾何畫板測量數據)

總結

(1)邊:AB =AD,BC =DC(已知).

(2)角:有一組對角相等(猜想).

(3)對角線:一條對角線垂直平分另一條對角線,一條對角線平分一組對角.(猜想)

追問在研究過程中,你還發現哪些等量關系?

歸納箏形里隱藏著三對全等三角形.

問題3你能用全等三角形來證明箏形的性質嗎?

學生觀察圖片得出有三對全等三角形的結論,借此引導學生用全等三角形研究箏形,利用所學的知識,進一步證明箏形的性質1

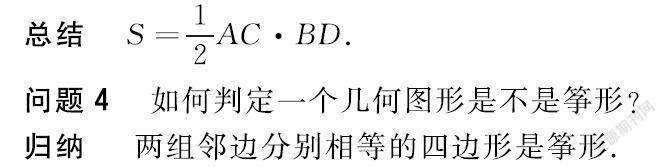

探究2如圖9,“箏形”ABCD對角線長度分別為6cm和8cm,請問該“箏形”面積是多少?

總結S=12AC·BD.

問題4如何判定一個幾何圖形是不是箏形?

歸納兩組鄰邊分別相等的四邊形是箏形.

有一條對角線垂直平分另一條對角線的四邊形是箏形.

活動4應用美

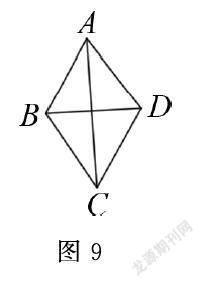

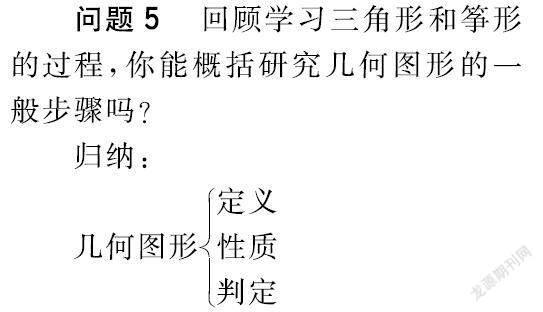

問題5回顧學習三角形和箏形的過程,你能概括研究幾何圖形的一般步驟嗎?

歸納:

幾何圖形定義

性質

判定

其中主要研究幾何圖形的基本要素(邊,角,重要線段)和它們之間的數量關系和位置關系.

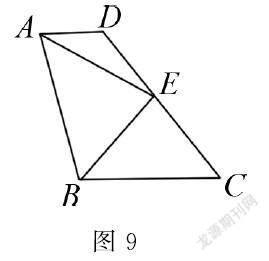

探究3如圖9,四邊形ABCD,AB=AD+BC,∠DAB的平分線與DC交于點E,且點E是DC中點,連接BE,能得到哪些結論?

活動5和諧美

問題6本節課你有哪些收獲?

作業請同學們用本課所學設計一個風箏.

2.2數學教學活動“五育”路徑

(1)德育滲透路徑

德育是要明確正確的政治方向,培育學生具有良好中國特色社會主義思想道德素養、正確的價值觀和人生觀[2].

課堂初始,教師引用描述風箏的古詩詞引入本節數學活動的內容——“箏形”,讓學生在感受風箏與生活緊密聯系的同時,體會風箏所寄托的情感,激發探索欲望.接下來,教師向學生介紹風箏的歷史發展和文化淵源,在中國傳統文化的熏陶下,使學生產生民族歸屬感和文化自豪感,培養其健全的人格.

(2)智育滲透路徑

智育的本質是高超的思維水平,是智力素質[3].在了解風箏文化后,教師引入“箏形”這一概念,引導學生觀察箏形,動手操作獲得猜想,并證明.在此過程中,使學生的數學思維全面拓展,培養其嚴謹的邏輯推理能力,并引導學生有方向、有目的地合作探究,培養學生團隊協作力.在觀察箏形的過程中,學生將會發現箏形隱藏著三對全等三角形,使學生感受到數學知識之間的緊密聯系,并以此啟發學生用變化的視角去觀察、研究幾何對象之間的關系.

(3)體育滲透路徑

培養學生的體育品格是有效促進學生團結協作精神的途徑之一.在箏形性質的探究過程中,學生分組討論箏形性質.在小組共同研究幾何圖形一般方法的過程中,培養學生團隊合作的體育品格,使學生感受到團結協作的力量大于單打獨斗,培養學生互相幫助、合作共贏的體育精神.

(4)美育滲透路徑

教師在開展數學教學工作時,應充分利用數學知識與美育之間的內在聯系,使學生在學習數學知識的過程中,感受數學之美、提高對美的鑒賞能力,最終達到提升學生審美素養的目的.在本節數學活動課上,教師可引導學生從箏形中感受數學的生活之美、對稱之美,感悟數學中蘊含的美感.

(5)勞育滲透路徑

在學生的發展道路上,勞動是走向成功的重要途徑,要將勞育與數學教學有機融合,實現學生的全面發展.在活動課上,學生通過折紙、測量等活動體驗箏形與全等三角形的內在聯系,引導學生自主發現問題,總結規律,感受勞動帶來的快樂和成就感,在培養學生掌握數學研究方法的同時,使其養成尊重勞動、熱愛勞動的良好習慣.

課堂結尾,通過布置“制作一個風箏”的課后作業,讓學生獨立進行一次勞動實踐,在學生回味風箏之美的同時鞏固課堂所學數學知識,切身感知“美好生活要靠勞動創造”的意義,真正將“五育”的要求落實到課堂里,實現學生德智體美勞綜合發展.

3“潤物細無聲”——數學活動中的“五育”浸潤

教學中注重融入“五育”更能對學生成長產生深遠的影響.案例中通過詩歌、風箏的文化及發展歷史陶冶學生的情操,體悟中國文化的博大精深,加深學生的愛國情懷;在未來的幾何學習中,學生能夠遷移應用學習箏形的過程,強化自主學習和探究的能力;小組合作競賽過程中,豐富學生的合作經驗,在今后團體性研究學習和活動中更加得心應手;從實物風箏到箏形這一循序漸進的學習過程,培養了學生的圖形感知能力以及欣賞生活中數學之美的能力,從而激發長久學習數學的興趣;在動手制作箏形的過程中,手腦并用,使學生感受到勞動的美妙之處.

在新時代的教育背景下,實現“五育”的教育理念與數學教學的有機融合勢在必行.數學教師可圍繞教學目標將“五育”浸潤進數學教學活動中,靈活準確地將德智體美勞五個重點恰當有機地融入課堂教學之中[4],實現“潤物細無聲”的效用.例如,教師利用2002年數學家大會的會徽引入“勾股定理”這一知識點,向學生介紹趙爽弦圖的背景及勾股定理蘊含的歷史,在傳授相關知識的同時對學生進行愛國教育及創新精神的培養;加權平均數的教學中,教師利用各科成績在中考總成績中占比不同進行教學,讓學生在掌握知識點的同時意識到數學與生活息息相關;在圓的教學中,教師可從圖形“圓”所寄托的情感意義、幾何數學中圓與其他圖形間的關聯、圓蘊含的豐富歷史意義這三方面入手,將德、智、美育巧妙和諧地融入數學課堂,讓學生感受數學的趣味.

4數學教學“五育”融合的教育思考

“五育”課程的實踐過程中,教師首先要對課本知識及背景有充分了解,發掘教材的“五育”融合點,在教育教學中做到自然融入;其次根據知識的特征,如圖形,代數等,設計針對符合實際的課堂活動引導學生積極參與,將“五育”生動地融入;最后依托當下時事或身邊事件設置情境,將課堂置于情境之下,做到讓學生身臨其境,讓“五育”浸潤學生.

通過德育增強學生的愛國意識,民族歸屬感,樹立正確的價值觀人生觀;通過智育,發展學生的邏輯思維能力,提升發現問題解決問題的能力;通過體育,增強學生團結協作積極進取的品格;通過美育,提高學生發現美,鑒賞美,欣賞美的能力,使得學生更加熱愛多彩的生活,通過勞育,令學生學以致用,加強實踐能力.

數學活動課的“五育”融合,重在鉆研教材,聯系實際生活,“教”“育”并重,將中華民族的傳統美德有效地融入數學活動之中,讓學生在學習數學的同時得到思想上的進步.為實現中國特色社會主義教育事業的根本任務——立德樹人,教師的角色不再是簡單地傳授知識,而是優秀公民的培養者,德智體美勞是人立于社會的根本,為促進學生的長遠發展,教師在教學中應注入更多的心血,在“五育”的道路上,教師應以一顆誠摯之心,盡心盡力對學生進行全方面地“育”.

參考文獻:

[1]中共中央國務院印發《中國教育現代化2035》[N].人民日報,2019-02-24(001).

[2]林晴嵐,張潔,陳柳娟,王金水.“五育”與中學數學教育的融合[J].高中數學教與學,2020(20):4-6.

[3]王光明,嚴家麗.論高效的數學課堂教學———從孫維剛的一節公開課談起[J].教學月刊:中學版(教學參考),2010(07):34-36.

[4]鄭清蓉.初中數學踐行“五育”融合的路徑探究[J].四川教育,2022(Z2):78+80.