基于初中物理易錯問題發展高階思維

劉彤 顏仁澤郝睿

摘? ?要:慣性一節相對初二學生來說過于抽象,傳統教學方法只是在“伽利略理想實驗”后提出慣性概念。由于理想實驗缺乏感性認識,造成學生理解不深、產生盲區。基于慣性概念易錯問題設計相應的教學環節,打破傳統教學方式,分層深化、建構認知沖突從而發展高階思維。

關鍵詞:高階思維;核心素養;慣性

引言

高階思維是指發生在較高認知水平層次上的心智活動或較高層次的認知能力[ 1 ]。《中國學生發展核心素養》明確指出,核心素養是教育領域的重點,高階思維能力發展是核心素養中的核心[ 2 ]。由此可見,發展高階思維是物理教學中的重點環節,這就要求教師在物理教學中需要充分了解學生的思維關鍵點,以此為引導進行知識的深化和升華,從而培養初中生在物理學科的高階思維能力。

“慣性”概念在人教版八年級物理第八章第1節“牛頓第一定律”的第二課時提出的,《義務教育物理課程標準(2022版)》中對其內容要求設定為:了解慣性,能運用物體的慣性解釋自然界和生活中的有關現象[ 3 ]。但是慣性概念過于抽象,學生在學習中易產生學習障礙和學習誤區。基于學生在“慣性”一節中的易錯問題設計相應的教學環節,利用高階思維分析、評價和創新層次掃清學生的學習障礙,從而促進教學的有效開展。

1? 學習障礙歸因

截取人教版八年級物理教材“慣性”概念內容,如圖1所示。不難發現,傳統課程中慣性概念的引出過程過于生硬、突兀。牛頓第一定律是基于前人在經驗和事實的基礎上得到的理想化結論,在課堂或是現實生活中不能夠直觀地觀察到實驗現象,學生對牛頓第一定律進行認知建構時會出現一定的障礙。在第一課時學習后,教學過渡中僅僅是“從牛頓第一定律可以知道...”,對牛頓第一定律的前概念并未完全理解和掌握的情況下進行以此為基礎的第二課時“慣性”的學習。這樣的處理方式, 看似降低了教學難度, 但實際上增加了教師授課的難度[ 4 ]。

2? 易錯問題

在“慣性”課節的教學活動中,根據學生的作業與考試反饋可以將學生的高頻易錯問題大致歸于以下兩種:

易錯問題1:靜止的物體沒有慣性,運動的物體有慣性;慣性大小與速度有關。

八年級的學生習慣用形象思維來認識和評價事物,抽象思維仍不完善。介于“牛頓第一定律”的學習,學生容易認為運動狀態會影響慣性大小,認為同一個物體在靜止和運動時具有的慣性不同;速度大的物體具有的慣性大,速度小的物體具有的慣性小。

易錯問題2:慣性是一種力。

例如學習重力和彈力時,有天平和彈簧測力計進行相應的測量,學生能夠清晰、形象的觀察到實例。學習“慣性”之前,學生分析狀態過程都是以某某力的形式出現,所以學生潛意識里也將“慣性”歸結為一種力。在繪制受力示意圖和解題運算時,會將“慣性”加入其中,錯誤實例如圖2所示。

根據以上易錯問題,設置相應的教學環節和工作單,通過教學干預改變學生的思維關鍵點,培養基于“慣性”物理概念的高階思維。

2.1? 重拾舊知,概念分層深化

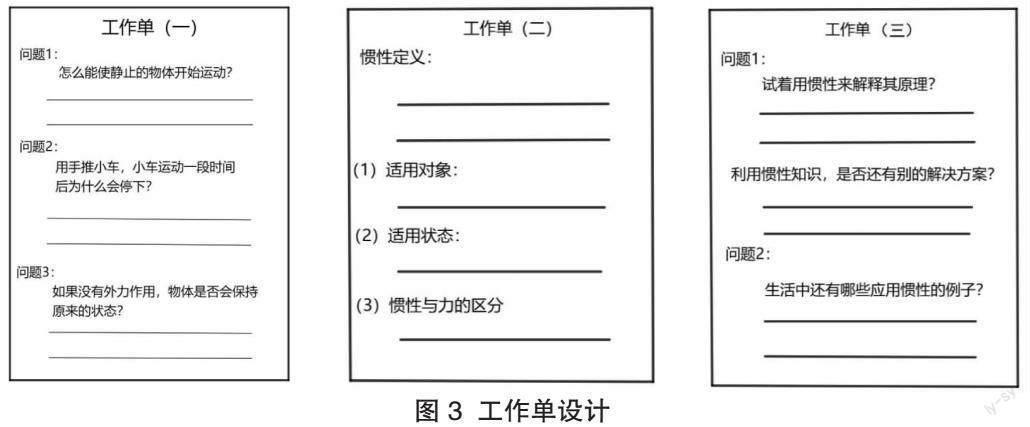

結合圖3工作單(一)回顧物體的狀態需要力來改變,靜止的小車需要一個推力才能運動起來,運動的小車受到摩擦力和空氣阻力最終會停止。如果沒有外力作用,物體會保持原來的狀態。

教師歸納總結:不管靜止還是運動的物體,總是具有維持原來狀態的趨勢或意向,進而引出慣性概念。結合圖3工作單(二)中設置的問題,深次層剖析慣性概念,從概念出發理解:慣性不是力:慣性與力有本質區分,慣性是物體具有的一種屬性,而力是物體對物體的作用;慣性大小與速度無關:適用對象是一切物體,不管靜止或者運動的物體都具有慣性。

2.2? 擴展延伸,提升生活體驗

生活中在分辨生雞蛋和熟雞蛋時會將它們放在桌子上旋轉,旋轉時間長的是生雞蛋,這是為什么?

教師通過此環節培養學生在學習物理概念之后的靈活運用以便學生能更加全面系統地掌握物理知識與概念,設置如圖3工作單(三)。

2.3? 認知沖突,深探問題本質

學生在搜集生活中應用慣性的例子之后默認相連通的物體,當一方速度改變時,另一方由于慣性仍保持原來狀態進而具有相對前一方相反方向的運動。教師憑借學生的思維定勢,進行如下小實驗建構學生的認知沖突。

小實驗:將裝有水的玻璃缸放置在桌面上,將被玻璃缸底部用細繩系住的空乒乓球和一裝滿沙子的乒乓球放在水中,控制兩者深度相同,大小相同,只有質量不同。接著快速拉動玻璃缸,學生觀察現象。

實驗現象:空乒乓球隨著玻璃缸動的方向同向,而重的乒乓球卻與之反向。

教師提問:按照慣性的定義,物體應該具有保持原有狀態的性質。那么為什么兩個小球的運動狀態不同呢?

學生提出猜想可能是由于質量不同導致慣性大小不同,從而兩個乒乓球發生不一樣的運動狀態。

設計意圖:開始建立認知沖突,引導學生自主思考,在控制變量的情況下學生通過實驗現象主動提出慣性大小的影響因素,進而利用驗證性實驗進一步驗證慣性大小是否和質量有關。

探究實驗:利用有斜面裝置的軌道,將小車放置在某一高度處。在平面軌道上固定位置放置一個空塑料瓶。將小車無初速度釋放,使其碰撞空塑料瓶,記錄空塑料瓶撞飛距離,接著向塑料瓶子分次加入水,改變其本身的質量,繼續測量撞飛距離。

設計意圖:由于慣性大小無法被直接測量,教師引導學生從慣性概念入手進行思維轉化,將測量慣性大小可視化的轉化為改變一個物體狀態的難易程度,如上述環節所示,當撞飛距離越大,證明越容易改變物體的原有狀態,則慣性越小。

3? 總結

慣性概念是九年義務教育物理教材中教學的難點。而現如今,初中大部分慣性課程的講解多偏向于“一言堂”,這種教學方式使學生無法發展高階思維和深度探究,從而對概念理解不深,導致了以上的易錯問題出現。概念分層深化和主動建構相應的認知沖突的教學方式不僅強化學生對慣性知識的靈活學習和應用,還可以培養學生質疑創新的高階思維。

參考文獻:

[1] 李樹祥.高階思維能力培養,問什么[J]. 物理教學, 2022, 44(3):13-16.

[2] 核心素養研究課題組.中國學生發展核心素養[M]. 北京: 北京師范大學出版社, 2016.

[3] 中華人民共和國教育部.義務教育物理課程標準(2022年版)[S]. 北京: 北京師范大學出版社, 2022.

[4] 黃貴茹.關于初中物理“慣性”教學的幾點建議[J].考試與評價, 2016(4):105.