大數據驅動區域教育高質量發展新圖景

沈堅

【摘 要】2021年,“大數據支撐下‘適合的教育’實踐探索”獲江蘇省教學成果特等獎,成果在研究實踐過程中,展現出三個新圖景:第一,堅持問題導向,精準謀劃區域教育發展新思路;第二,著眼創新驅動,系統重構區域教育發展新生態;第三,夯實保障措施,全力提升區域教育發展新實效。在此基礎上,文章通過深入探究教育規律,借力教育技術,構建“個性學、智慧教、科學測、智能評、精準管”的區域教育生態,打造“教智融合”服務教育變革新體系,高質量促進學生全面又健康地發展。

【關鍵詞】大數據 教智融合 適合的教育 區域教育

近年來,江蘇省蘇州工業園區(以下簡稱“園區”)深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想,以江蘇省基礎教育前瞻性教學改革實驗項目“大數據支撐下‘適合的教育’實踐探索”為抓手,深耕智慧教育,賦能創新發展,奮力構建區域教育高質量發展新生態,歷經10年的持續研究與實踐,獲得江蘇省教學成果特等獎。總體來講,本成果實現了四大突破:一是緩解了傳統的大規模班級授課制與學生個性化學習及因材施教之間的矛盾;二是倡導了大數據、人工智能等現代信息技術賦能下指向核心素養培養的學習革命與課堂轉型;三是實現了基于大數據分析的指向區域綠色生態發展的教育評價創新和指向“立德樹人、五育并舉”的學生發展評價創新;四是回應了百姓對輕負、優質、均衡基礎教育的期昐,打造人民滿意的“適合的教育”。

一、堅持問題導向,精準謀劃區域教育發展新思路

園區教育經過28年的發展,無論是在規模上,還是在質量上都取得了長足進步,教育改革步入“深水區”。進入新時期,人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾在教育領域逐步顯現。針對園區的實際,我們把問題梳理為四大表現:一是傳統型、標準化、流水線式的人才培養模式,不利于學生的個性化成長;二是知識本位的教學方式難以適應立德樹人的時代要求,不利于學生發展核心素養的有效培養;三是片面的教育評價導向,不利于學生德智體美勞全面發展;四是教育資源配置不均,不利于推進教育的優質公平和普惠共享。

聚焦上述發展難題,園區于2012年開始啟動智慧教育工程,全面開展“大數據支撐下‘適合的教育’實踐探索”,以思想轉變、實踐創新引領區域教育綜合改革,努力促進教育理念、教育模式、學習方式、評價體系和管理制度的深度變革,讓學生學習更加高效、發展更加全面、生活更加出彩,更好地為黨育人、為國育才。

二、著眼創新驅動,系統重構區域教育發展新生態

經過多年努力,園區在教育大數據的開發、建設和應用上持續發力,始終圍繞學生“學習”與“成長”這一大事,以學定教、以學優教、以學評教,變“管”字當頭的辦學模式為“學”字當頭的辦學模式,變經驗型教育管理為數據型教育治理,依托一套系統化的教育大數據,具體呈現為資源庫、工具庫、課程庫、監測與評價庫、成長數據庫等,涵蓋學生數據、教師數據、學校數據、教學數據、培訓數據、裝備數據、教育資源應用數據、事業統計數據等(見圖1),讓大數據促進適合的教育得到有效落實,在學習方式、教學方式、研訓方式和管理方式上引發了深層次變革。

1. 以大數據促進學習方式變革,讓“無限學習、無限未來”成為新追求

園區聚焦線上教學資源建設,系統編制各學科知識圖譜、素養圖譜,自主研發5.1萬余節優質課,6.3萬個微課、微實驗視頻和157萬道精品試題的數字化學習資源,全面覆蓋所有學科、所有學段的所有章節、知識點和素養點,在此基礎上,重構學習路徑,為個性學、精準學、泛在學設計學習支架,將學習、實驗、拓展、交流、質疑等功能納入學習平臺,為主題化學習、自主化學習、項目化學習提供資源和技術支撐,促進學科融浸、項目研究、跨界科創、學程優化。學生通過開放性平臺開展自主學習、智能測評、自動糾錯、分享交流,促進問題解決和能力提升,構建專屬學習、生活數據庫。

2. 以大數據促進教學方式變革,讓“教智融合、全程互動”成為新樣態

園區充分利用“5G+人工智能”現代信息技術,借力國家智慧教育示范區和國家級信息化教學實驗區平臺,推進教學改革工作,已經建成22個未來教室和40個“云端協同”課堂,有效實現校校相連、班班相通,無縫對接線上與線下、課內與課外、學校與生活,為混合教學、翻轉課堂、協同研學、課程融浸等新型教學模式夯實基礎。全流程支持“導、學、研、測、評”五大環節,有效支撐課堂全周期教學活動,壓減課堂無效時間,促進師生深度對話,全面提升課堂效率,構建“校園開放、人網融合”的教學新樣態。目前,全區教師建設在線課程232747節,建設在線診斷資源包100000余項,實施課程96797次,提交反饋3000多條,園區的線上教學、混合式教學、自主學習已經成為常態。疫情期間,“停課不停學,離校不離教”,線上有效教學成為主陣地,有效學習人數占比99.85%,社會反響良好。

3. 以大數據促進監測體系與評價方式變革,讓“全維數據、循證決策”成為新常態

園區高度重視研制監測指標、開發監測工具、構建監測體系等基礎性工作,推動質量管理“實證診斷、循證決策”新模式,變經驗型判斷為數據型決策,輔之教學變革、學習變革,使“因材施教”更加精準,個性特長更具彰顯。常態化開展自主監測、班級監測、學校監測、區域監測,讓監測成為重要的教學診斷工具,形成了即時性、全學科、全維度、全過程的學業質量監測模式,用監測帶動決策,以決策優化管理。在評價角度,構建學生“五星”評價、學校“五星”評價兩套數字化體系,落實國家教育評價改革總體方案,改進結果評價,強化過程評價,探索增值評價,健全綜合評價,呈現“歷史性數據、過程化記錄,學校看發展、校際觀差異,問卷全開放、滿意百姓言”的可持續發展新樣態。

4. 以大數據促進研訓方式變革,讓“場景多元、時空延展”研訓成為新時尚

新時代教學改革呼喚新形態教師專業發展,只有讓教師成為促進學生全面發展的引領者和推動學習革命的實踐者,才能讓正確成長觀、新型學習觀、有效課堂觀扎根課堂,全面提升學生發展核心素養。園區圍繞立德樹人的思政培訓、師德培訓、專業培訓,圍繞教學問題的科研培訓、教研培訓、教學培訓,均實現“線上+線下”“本校+他校”“教師+家長”“學校+社會”全面融合,以更寬廣的視野、更多元的路徑、更協同的方式、更受年輕人歡迎的模式,變革教師研訓方式,提升研訓實效。

三、夯實保障措施,全力提升區域教育發展新實效

1. 注重前瞻謀劃,做優頂層設計

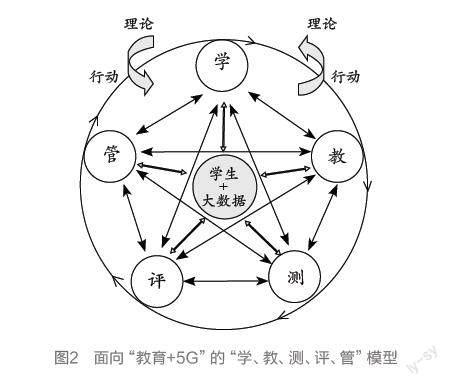

園區將智慧教育納入教育改革發展整體規劃,全面推進“教育+5G”,加速推進智慧教育平臺建設和體系構建,推動“學、教、測、評、管”諸多方面的變革,在頂層設計上保障“人人學習、時時學習、處處學習”的智慧教育高地建設成為可能(見圖2),同時將智慧教育納入智慧城市建設體系,與智慧交通、智慧醫療、數字經濟等統籌實施,以獲得財政經費優先保障,讓智慧教育成為智慧城市的基礎性、先導性、創新性要素,成為優化營商環境、促進經濟社會高質量發展的重要組成部分。

2. 注重平臺研發,深化資源建設

園區注重打造全用戶樞紐平臺,開發全學程教育資源、推動全維度應用場景落地,做實做強智慧教育支撐體系。歷時十年,區級“易加”樞紐平臺先后完成三期研發,建成智慧教育大數據應用實驗室和數字化學習實驗室,有效形成“學”字當頭的“學、教、測、評、管”的現代學校辦學治理新模式。

3. 注重路徑創新,強化行動研究

園區確立年度發展主題,整體引領改革創新,采用“四線并進”策略常態化推進大數據賦能教育持續深度應用。“創新月度匯”著眼“點、線、面”三級聯動,展現“新型教與學模式”的未來趨勢;“歲月故事匯”以“生活潤育·游戲融浸”項目研究賦能師幼成長;“聯盟群英匯”以“學科融浸”為突破探索“教智融合、科創育人”之路;“雙減經驗匯”基于學生側、社會側需求,立足學生全面發展,優化技術支撐和資源供給,共建眾享課程成果,提升工作質量。

大數據驅動區域智慧教育是未來教育的重要特征,智慧學校是智慧城市的基本單元。下一步,園區將繼續深入聚焦“學習革命、幸福成長”,把握“課程改革、教學創新、決策優化、管理精進”等發展方向,為實現“無限學習、無限未來”的美好愿景,滿足人民日益增長的對優質教育的需要、推動區域教育高質量發展而努力奮斗。

(作者單位:江蘇省蘇州工業園區教育局)

責任編輯:李莎