好課程成就好教育

萬錫茂 韓中華

課程是學校教學的主要內容,也是學校育人的主要載體。學校課程的設置直接影響辦學水平和育人效果,也是教育融合的核心工具。學校課程建設不僅可以體現一所學校的辦學理念與方向,還可以體現學校課程管理能力。

北京一零一中石油分校創建于1960年,是為解決石油系統職工子女上學需求而建立的。周邊石油勘探院、石油規劃院、石油科學研究院等眾多科研機構環繞。自2019年集團化辦學以來,學校圍繞101教育集團“百尺竿頭更進一步”的創新精神,結合本校實際提出了具有石油特色的培育“鐵人精神”的課程體系。具體從五個方面鍛煉學生的五種能力,即:做人唯賢、學識唯淵、待人唯信、自律唯嚴、意志唯堅,從而培養學生愛國主義、自主創新、價值立場、人生態度、意志品質等全方面素養。

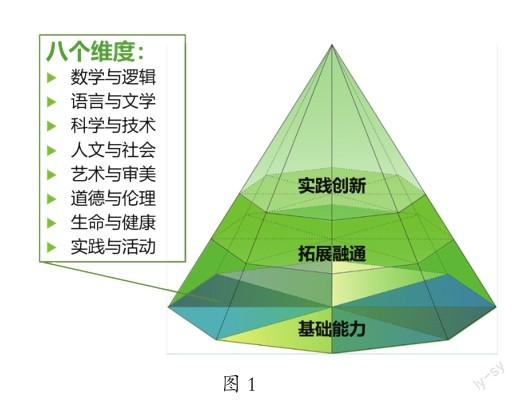

學校始終堅持“立德樹人”的工作思路,不斷探索“學生管理自主化、主題教育系列化”的育人模式,在原有德育體系基礎上不斷推陳出新,不斷豐富“鐵人精神”的文化內涵,著力培養富有人文精神的擔當人才,建立、健全學生發展長效機制。秉持“把學生放在最中央”的理念,強化學生自主管理,將學生“養成教育”情況和常規管理結果與學生綜合素質評價銜接,關注學生可持續發展,構建了以“促進學生的全面發展”為核心,以“自主發展”“文化基礎”“社會參與”三個方面作為提升學生核心素養的著眼點,將“五唯要求”貫穿其中的“三層八維課程體系”(如圖1)。學校在開發和設置課程時也以這五方面的能力培養為出發點,注重課程的培養目標。

課程是學校教育思想、育人目標和教學內容的主要實施載體,直接影響人才培養的質量。基于此,學校緊緊圍繞辦學理念,構建了“三層八維”課程體系。“三層八維”課程體系的構建,以學習能力為關注點,針對不同層次的學生對于課程的不同需求提供課程資源。同時,注重對學校課程的分級分類,實現課程結構的系統性、進階型和可選擇性。其中,“三層”指向挖掘課程體系的深度。基礎能力類課程面向全體學生,以國家和地方課程為主;拓展融通類課程面向學有專長的學生,以學科拓展類為主;實踐創新類課程面向具有創新意識和能力的學生,以研究性學習、科創類為主。“八維”則是拓寬課程體系的寬度,涵蓋了數學與邏輯、語言與文學、科學與技術、人文與社會、藝術與審美、道德與倫理、生命與健康、實踐與服務八個方面。該課程結構與以往的不同之處主要體現在選擇性的增強,以適應學生的個性差異,依據學校的實情和學生的個性差異在地方課程和校本課程方面給學生更大的自主選擇權。

扎實做好基礎課程,培養學生“自律唯嚴” 國家規定課程是著重培養學生基礎能力,同時為培養學生發展性學力和創造性學力奠定基礎的課程。國家規定課程包括思想品德、語文、數學、英語、物理、化學、生物、歷史、地理、體育與健康、音樂、美術、信息技術、勞動技術等科目。這些課程必須按照教學大綱要求開足開齊,并保質保量完成。這些課程嚴格落實基礎知識和基本能力相對統一的要求;要求所有學生必須共同學習并完成相應學業任務,學生只有嚴格完成所有門類的課程才能畢業。因此,我們注重在這些科目知識的學習過程中培養學生的自律意識和自覺意識。

拓展基本課程的校本實施,培養學生“學識為淵” 基礎課程在完成了基本任務之后,為了對學生進行進階性培養,我們開設了學科拓展型課程。我們依托周邊科研院所多、設備先進、溝通方便等優勢,在高一和高二年級開設了科創培優課程,以選拔優秀創新人才,進行進階培養,如“生物科創培優”“生活中的化學”“趣味物理實驗”等。這些課程的特點是:第一,重視學生通過親身體驗獲得直接經驗;第二,尊重學生的主動精神并加以提升教學目標。課程包括開放性科學實踐活動和綜合實踐活動,開放性科學實踐活動滲透物理、化學、生物、地理等學科知識和能力培養,重點提高學生的科學探究能力;綜合實踐活動包括學科實踐活動、研究性學習和社會實踐等。一些學有余力的學生,在一般的課堂上“吃不飽”,在這些課程中則可以大展實力,盡可能地提高自己,在中、高考中爭得先機,在一些學科競賽中表現,真正實現學識淵博。

開拓視野的多語種課程群,培養學生“待人唯信”多年來,學校依托北京語言大學的師資,形成一系列多語種教育的小語種課程群,如日語、韓語、德語、法語、西班牙語、葡萄牙語等,學生可以根據興趣進行選課。由于學生對學習法語興趣極濃,我們還專門設立了“法語特色項目課程”,并從初一至高三已經形成一體化課程體系,部分學生還準備以法語作為外語參加高考。此外,我們還為學生提供多語言國際交流的機會,開展國際交流游學課程,與國際上其他學校間的合作交流也不斷擴展,讓學生在交流過程中鍛煉待人接物能力,培養誠實守信品質。例如,與日本、美國、意大利、德國等國家建立友好學校聯系,積極利用北京語言大學孔子學院的資源,走出去,請進來,深入了解、深度合作。學校先后與北語日本東京分校、曼谷學院、澳大利亞比蘭努克學校、德國洪堡中學等多所學校建立了友好關系,并進行學生互訪活動。在活動中學生們鍛煉了語言,交流了思想,樹立了自信,也展示了中國文化。

豐富多彩的活動課程,培養學生“意志唯堅”針對學校的課程設置,除了國家規定必須開設的課程外,我們還積極拓展學生學習必需的各類課程,以實現學生學習內容的多元化。實施這些課程能夠更為實際地鍛煉學生的意志,由于課程都是學生根據喜好自主選擇的,所以他們在完成相應目標與任務時才能不畏困難、樂在其中,從而磨煉堅強的意志品質。為了營造個性化學習環境,學校目前已經成立了70多個社團,涉及科學、藝術、體育、歷史、社會、英語等多個方面,充分調動校內外教師資源,鼓勵學生積極參加,累計受益學生達3000余名。

一是展示類課程。每年4月是我校以展示學科特色為內容的學科周展示活動時間,各學科圍繞學科內容和特點,通過對話交流活動、學科歷史發展展示、奇特實驗展示、科學家軼事介紹、歷史劇會演、漢字聽寫大賽、魔方比賽等方式,引導學生充分發揮學科優勢和特長展示自己對相應學科的理解。

二是人文藝術素養類課程。學校管樂團、舞蹈團、合唱團、戲劇社、書畫社等人文藝術素養類社團的開設,給學生提供了充分展示的舞臺,面向全體學生,分層分類開展;將課堂教學與藝術實踐有機融合,促進了“尋美、存善、求真、立德”文明和諧校園的構建;讓更多學生在感受美、 表現美、鑒賞美、創造美的過程中提高了審美情趣和人文素養,起到了傳承藝術精神,弘揚優秀傳統文化的作用。每年的施光南藝術節、“一二·九”合唱節、元旦音樂會,以及教師節、中秋節等重大節日活動中,這些社團都會進行展示,極大豐富了學生的校園生活,也給全體師生以審美的享受和藝術的熏陶。當然,完成表演和展示需要學生進行非常刻苦的訓練,使他們的意志品質也得到了磨煉。

三是科學素養類課程。機器人大賽、編程展示、天文觀測展示、觀鳥比賽、水火箭比賽、紙承重比賽、走馬燈展示、手工藝術展示、科技周與科學家座談等活動的舉辦,給愛好科技的學生提供了廣闊的實踐平臺,也在學生們的心中埋下了科學創新的種子。

四是生活技能類課程。我校堅持開設三類勞動課程:第一類是農業勞動,如種菜、養花、服裝設計加工等;第二類是生活勞動,學生參與到各行各業的工作體驗中;第三類是志愿服務類勞動,鼓勵家長帶孩子參與親子職業體驗。例如,請園林維護工作人員開設樹木剪枝課程、請食堂面點師傅開設甜品制作課程、請行政后勤維修人員開設日常家具維修課程等。

五是體育與健康類課程。基于學生的愛好,我校成立了足、籃、排三大球類運動隊和女生擅長的健美操隊。此外,我們還開設了武術、板球、壘球等一些小眾體育項目課程。旨在引導學生在揮灑汗水的過程中提高身體素質,在訓練過程中的培養耐力,從而促使意志品質的磨煉和培養。

各項常規類課程培養學生“做人唯賢” 為了實現校園內“時時有課程、處處皆教育”,我們將學校的教育活動進行全方位的課程化建設和管理,把學生“放在正中央”進行課程建構。例如,針對新學年都要開展的軍訓活動進行課程化設計,從自律、嚴謹、合作等方面進行規范教育,從國防教育、消防安全、急救常識培訓等方面進行技能教育。再如,將畢業典禮活動課程化,以感恩教育為主題進行活動設計,旨在培養學生走出校門做一個合格的社會人。此外,每次的大型集會活動,如課間操、運動會等,學校都會當作一次很好的課程育人的機會,全方位地進行育人設計。這些課程的實施能在潛移默化中讓學生接受愛國主義、熱愛集體的精神教育,學會如何做人、如何做事、如何擁有賢達的品格。不僅如此,我們還注重讓校園的每一個地方成為學生可學習的空間;注重突破固有課程邊框束縛,讓教師自主開發自主課程,如“探秘石油發展史”“二十四節氣書畫展”等,使教師的課程觀念和教學行為成為自覺;讓學校周邊資源成為課程資源,開發如“走進圓明園”“鐵人的故事”“石油提煉過程”等課程,形成“處處能學習”理念下的課程建設文化。

構建課程管理的課程,保證課程開發的良性循環 一是以青年教師培養為突破,我校還開設了圍繞教師專業發展的相關課程,如課堂管理課程、德育培養課程等,旨在讓教師學會開發、實施、管理課程。教師專業發展是學校發展的重要依靠,除了自主開發的課程以外,我校還依托集團總校的資源開設了教師協作課程、外請專業指導等幾種課程,如“卡耐基訓練”課程使教師更懂得學生與家長的心理,溝通起來更順暢,學生的教育活動也更好開展。二是每年的新教師培訓課程,從學校發展制度、管理規范、發展愿景等方面,讓青年教師對學校有全面的了解,有效引導教師進行入職第一課;對教師開展學校辦學理念、課程建設、課堂改革的專題培訓,使每一位教師能夠較快融入學校,有效開展教學活動。三是建設各種教師合作共同體,如名師工作室、學科教研基地等,通過開展各種形式的課堂教學研究、教材研究、問題式研究、專題研究活動,形成教師專業引導的規范化課程,加速促進教師的專業發展。

總之,從“全面發展”的核心能力出發到學生的核心素養培養,最后歸到“鐵人精神”培養,學校將八維課程系列與之對應,打通了原有的分級分類課程結構,實現了面向全體,融合多門學科及實踐活動,兼具課內學習與課外活動的特色課程體系。目的是以學生的全面發展為中心,將學校文化落到實處。從而實現了學校課程的一體化,逐步構建起以培育“鐵人精神”為特色的學校課程體系,實現了學校課程的進一步升級,也使我們的畢業生更加能夠承擔起自己應有的擔當。

【本文系國家教育科學“十三五”規劃2020年度國家一般課題“基礎教育集團化辦學中學校內部治理體系和治理能力建設研究”(課題編號:BHA200229)的階段成果之一。】