低碳政策對技術進步偏向性的影響及機制

曹卿 申顥 蔣典谷

摘? ?要:在節能減排及經濟持續穩定增長的雙重約束下,低碳政策及偏向型技術進步是協調上述約束的兩個重要抓手。本文基于中國地級及以上城市數據,使用非參數方法測定其偏向型技術進步指數及能源要素節約偏向,在此基礎上,以低碳城市試點政策為準自然實驗,檢驗低碳城市試點政策對偏向型技術進步的影響及其機制。研究發現:第一,從偏向型技術進步看,偏向型技術進步指數大于1,說明中國城市偏向型技術進步整體上增進了全要素生產率,但隨時間推移該指數在樣本期內逐步下降。第二,從能源要素節約偏向看,技術進步在能源與資本中出現能源節約偏向的城市數量呈現出小幅度波動趨勢,但數量變化不大;技術進步在能源與勞動中出現能源節約偏向的城市數量呈現出波動上升趨勢。第三,從低碳城市試點政策的技術進步促進效應看,低碳城市試點政策顯著增進了中國城市偏向型技術進步,并使得中國城市技術進步在能源-資本中偏向節約能源。第四,從作用機制看,低碳城市試點政策可以通過誘發能源節約型技術進步、增加貸款可得性、加大科技研發投入來增進中國城市偏向型技術進步,但通過增強居民綠色消費觀念來增進偏向型技術進步這一機制并不顯著。

關鍵詞:低碳城市試點;偏向型技術進步;能源節約;作用機制

DOI:10.3969/j.issn.1003-9031.2023.02.001

中圖分類號:F206;F293? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ?文章編號:1003-9031(2023)02-0003-20

一、引言及文獻綜述

在實現經濟穩定發展的同時實現既定減排目標,是學界與政府規制者所需要考慮的問題,而推動偏向型技術進步則是實現上述雙重目標的重要手段。當偏向型技術進步偏向能源使用減少的同時增進全要素生產率,就會實現經濟發展與節能減排的雙贏。因此,明確中國宏觀層面偏向型技術進步的特征,并探索其增進方式,有利于實現中國經濟綠色、高質量發展。

城市作為一國居民生產與生活的主要聚集地,隨著城鎮化的快速推進,其帶來的能源消耗與污染排放也會大幅增加。城市能源消耗量占世界能源消費量的60%~80%以上,排放了世界70%以上的溫室氣體(IEA,2012;GEA,2012),故在城市層面探討如何在推進發展的過程中實現節能減排十分必要。中國國家發改委分別于2010年7月、2012年11月與2017年1月公布了三批低碳城市試點名單。低碳城市會通過節約高污染能源使用、促進高排放產業轉型等方式推動既定減排目標的實現,而偏向型技術進步則是完成減排目標的關鍵力量。在現實中,中國低碳城市試點政策是否可以推動城市偏向型技術進步的增進,以及是否可以推動技術進步偏向能源要素節約?這一路徑若在中國城市層面得到驗證,將對中國減輕城市發展“高碳鎖定”、實現低碳經濟給予經驗借鑒。

關于偏向型技術進步形成機制與測算的相關研究。當前學者對偏向型技術進步的分析多基于Acemoglu(2002、2003a、2003b)及Acemoglu等(2012)的相關研究,其奠定了偏向型技術進步的微觀基礎,指明了技術進步出現偏向的誘發機制。學者們的研究多集中于偏向型技術進步的測算、具體要素偏向及其經濟增長、節能減排效應的研究。對于偏向型技術進步及誘發要素偏向的機制,學者們多使用標準供給面系統法與隨機前沿分析法等參數法,或是Malmquist指數分解法等非參數法來進行測度與分析。Yang等(2020)使用2000—2017年亞太經合組織成員國面板數據,計算了環境偏向型技術進步并拆分為能源節約技術進步與減排技術進步,結合國別分析發現發展中國家易出現減排技術進步,發達國家易出現能源節約技術進步。王林輝等(2020)擴展納入環境因素的偏向型技術進步分析框架,通過模擬來觀測差別政策的技術進步偏向,發現研發補貼、環境稅收及碳排放權交易等政策因素均會產生偏向節能減排的技術進步。潘文卿等(2018)測算了中國30個省區偏向型技術進步指數并考察各區的偏向型技術進步與北京、上海、廣東偏向型技術進步的關系,研究發現三個地區的偏向型技術進步均對其他地區偏向型技術進步存在同向影響,并在一定程度上揭示技術進步存在擴散效應。藺鵬等(2021)利用標準化供給面系統法估算中國工業行業的技術進步要素偏向性,發現1999—2017年中國工業總體上呈現資本,勞動和能源增強型技術進步并存,且技術進步偏向于勞動資本使用和能源節約。

關于偏向型技術進步的經濟增長效應、節能減排效應的研究。對于偏向型技術進步的經濟增長效應,學者們的研究結論并不統一,即不同偏向的技術進步對經濟增長及節能減排效應的影響不同。Sato和Morita(2009)將研究期分為兩個階段:第一階段(1960—1989年)與第二階段(1990—2004年),測算了美國與日本研究期內要素增強型技術進步對經濟增長的影響,并分析了研究期不同階段內兩國資本效率與勞動效率的變動。魏巍(2019)以中國珠三角與長三角地區作為研究對象,研究兩個地區偏向型技術進步與經濟增長的關系,發現前者偏向型技術進步與經濟增長呈負相關,并落入U型陷阱;后者偏向型技術進步與經濟增長呈U型關系。錢娟(2019)測定1991—2015年中國整體技術進步偏向特征,并發現能源-資本偏向型技術進步抑制了全要素生產率的增進,而能源節約偏向型技術進步與能源-勞動偏向型技術進步增進了全要素生產率。對于偏向型技術進步的節能減排效應,學者們的研究結論也存在一定分歧,但當技術進步偏向能源要素節約時,可以出現一定程度的節能減排效應。Okushima和Makoto(2009)在多部門均衡分析框架下,對日本在石油危機期間的技術變化進行測定,發現在樣本期內技術進步出現了石油節約效應。錢娟(2020)構建CES生產函數,計算中國1995—2015年工業35個行業的能源節約偏向型技術進步指數,并分析其對工業節能減排的影響,發現樣本期內中國工業35個行業的碳排放、能源節約偏向型技術進步與能源消費量間存在U型關系。

關于低碳城市的制度設計、政策實施效果及技術創新促進效應的相關研究。中國于2010、2012、2017年開啟三批低碳城市試點,發達國家對低碳城市、低碳地區的建設探索更為成熟。國內外學者對低碳城市的研究多集中在制度設計、效果評估及技術創新促進等方面。對于低碳城市的制度設計,莊貴陽(2020)以央地關系等為研究視角,結合政府間競爭與學習關系,構建低碳城市試點政策“試點—擴散”機制與政府行為研究框架。對于低碳城市政策實施效果的研究,Gehrsitz(2017)探究了德國低排放區對空氣質量與生育率的影響,發現低碳區政策可以使細顆粒物的平均水平下降4%,但對嬰兒健康無實質改進。李順毅(2018)基于2002—2015年208個中國地級及以上城市數據,發現低碳城市試點開啟降低了城市電能消費強度,且降低幅度存在城市異質性。宋弘等(2019)構建包括氣候數據、城市數據等綜合數據庫,以低碳城市試點為準自然實驗,發現低碳城市試點可以通過減少污染企業排放等路徑,使城市空氣污染改善明顯。以上研究均從單個角度對低碳城市試點的實施效果進行評估,而Price等(2013)、丁丁等(2015)則綜合構建指標體系,對所在國的低碳城市做出效果評估。對于低碳城市的技術創新促進效應,逯進和王曉飛(2019)使用2003—2016年中國地級市數據,發現低碳城市試點有利于城市技術創新。而徐佳和崔靜波(2020)、熊大千等(2020)從企業層面出發,均檢驗了低碳城市試點的開啟對城市內企業綠色技術創新的影響,發現低碳城市試點政策可以在一定程度上推動企業開展綠色技術創新。

通過文獻梳理可以發現,當前研究仍存在一定局限性:一是對區域偏向型技術進步的研究需要下沉。現有偏向型技術進步的研究中,以城市為研究對象的較少。二是對低碳城市技術創新促進作用的研究較為單一。現有研究多從企業層面考察低碳城市技術創新的影響,而在城市層面的研究也僅僅從創新層面探索,難以確定該政策試點是否真的能夠推動區域技術進步。對比上述研究,本文的邊際學術貢獻體現在:一是以城市為基本單元,研究中國宏觀層面偏向型技術進步特征。有助于規制者明晰具體城市技術進步的相關特征,從而更有針對性地制定科技創新政策與環境規制政策。二是創新性地以偏向型技術進步及其能源要素節約偏向為視角,探究低碳城市試點政策對城市技術進步的促進效應,并觀察低碳城市是否能夠推動城市出現能源節約型技術進步。有助于為評估該政策提供新的研究視角,并對相關文獻進行補充。三是探究了低碳城市試點政策增進城市偏向型技術進步的具體機制。有助于探明上述政策效應所作用的具體機制,并根據具體機制優化當前低碳城市試點政策。

二、理論分析與假說提出

在企業生產中,使得技術進步在生產要素間發生偏向的效應有兩種:市場規模與要素價格效應(Acemoglu,2002)。市場規模效應即技術進步偏向較為豐富的要素,在企業生產時豐富要素與技術進步顯示出了協同生產跡象,此時的技術進步更能滿足市場需求,故企業偏向開發豐富要素的技術進步。要素價格效應即技術進步偏向較為缺少的生產要素,此時較為缺少的生產要素所生產的產品利潤較高,在利潤最大化的目標下,企業會開發相應偏向的技術進步進行生產。兩類要素間的替代彈性決定了兩類效應的大小。

中國城市確實存在上述兩類效應,且中國城市經濟發展程度差距較大,故中國城市偏向型技術進步的水平會有差異。但由于中國存在環境硬性約束實施力度不同(賀燦飛,2013)、能源要素價格扭曲(何小鋼和王自力,2015;錢娟,2018)等因素,會改變正常的技術進步要素節約偏向,進而使得進步偏向能源節約比例不高。如在嚴重依賴能源發展的城市,加之以GDP為目標的政績追逐會使得其技術進步出現偏向能源節約的可能性較小。根據以上分析,本文針對中國城市層面的偏向型技術進步及其能源要素節約偏向,提出假說1及其擴展假說:

假說1:中國城市存在偏向型技術進步,且偏向型技術進步增進了其全要素生產率。

假說1-1:傳統政策下,技術進步在能源與資本中更易于偏向于資本,而難以偏向于能源節約;

假說1-2:傳統政策下,技術進步在能源與勞動中更易于偏向于勞動,而難以偏向于能源節約。

當前,城市是實現碳達峰碳中和、延緩氣候變化的重要責任主體,而低碳城市政策是以城市為基本單元,為實現整體碳減排的環境規制政策。該政策有專業與組合性、弱激勵與弱約束性(莊貴陽,2020)。專業與組合性是指:低碳城市試點是一項綜合性政策,在完成碳減排、研究低碳發展模式等過程中需要對多個重點行業進行引導與管控,也需要多個部門進行多種政策聯合制定與實施,且低碳城市試點地區需要完成與碳排放權交易市場的政策聯動、構建溫室氣體排放清單與相關數據統計、優化能源結構與節約高碳能源使用等,以上工作需要大量專業機構、專業人才與專項資金的支持。而加大對專業領域的投入可以在宏觀層面推動地區創新,故低碳城市試點政策可以從宏觀層面推動城市整體偏向低碳發展、能源節約的技術進步。弱激勵與弱約束性是指:國家并未給予試點地區較大規模的資金支持,除了第一批低碳試點城市是由政府指定外,第二、三批城市均采用自主申報、組織推薦與專家評選的方式,且國家并未向試點地區政府施加較為強硬的約束措施,而是要求各試點地區根據國家碳減排與碳強度下降約束等自行制定合理目標,并沒有較為嚴格的考核目標與機制,說明低碳城市試點政策具有弱激勵弱約束性,是一種適當力度的環境規制。根據波特假說,適當的環境規制可以促進企業創新,而低碳城市政策會推動高污染、高排放行業企業進行偏向能源節約技術的研發,進而通過空間擴散效應(潘文卿等,2017)帶動整個城市及其他臨近城市能源節約技術水平的增進。綜上所述,低碳城市政策的性質決定了其可以顯著增進中國城市的偏向型技術進步,且會使城市技術進步偏向節約能源、減少溫室氣體排放。本文結合研究主題,提出假說2及其擴展假說:

假說2:低碳城市試點政策可以顯著增進中國城市偏向型技術進步。

假說2-1:低碳城市試點政策可以使中國城市技術進步在能源與資本中偏向能源節約;

假說2-2:低碳城市試點政策可以使中國城市技術進步在能源與勞動中偏向能源節約。

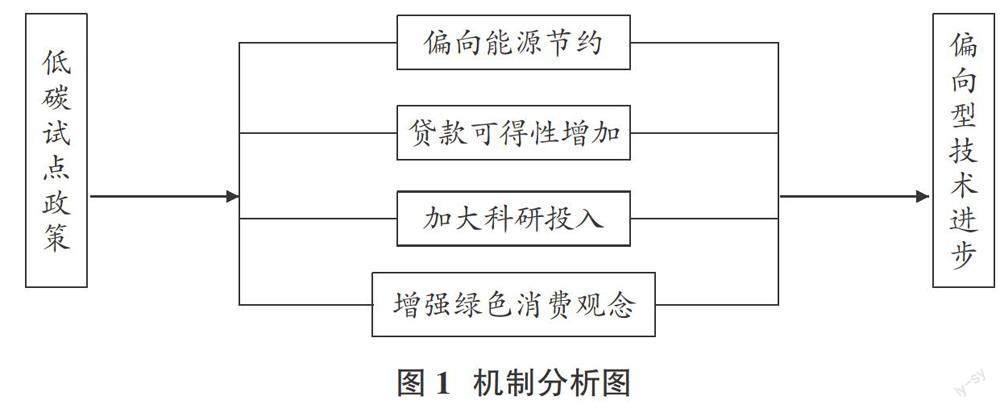

綜上所述,低碳城市試點政策的性質決定了其可以顯著增進中國城市的偏向型技術進步,而上述路徑的機理需要明晰。本文認為低碳城市試點政策可通過偏向能源節約、貸款可得性增加、科技投入增加與居民綠色消費觀念增強四條路徑來實現偏向型技術進步的增進效應(見圖1)。

中國能源消耗仍以化石能源為主,能源消耗結構亟需優化。而化石能源消耗則是溫室氣體排放的主要源頭(張可云,2005)。低碳城市試點地區為了達到減少溫室氣體排放的目標,勢必會通過退出落后產能等手段,使城市內高污染、高排放行業的重點企業開發更加清潔的、偏向能源節約的技術進步,進而通過空間擴散效應增進本城市及相鄰城市整體的偏向型技術進步水平。

低碳城市試點政策具有較強的專業性。即針對探索與碳排放權交易市場的聯動機制、探究節能減排與經濟增長協同機制等政策目標,需要大量的人才與科技投入。政府不僅需要投入經費“筑巢引鳳”、優化當地科技條件與管理服務,更需要在基礎與應用研究、科學技術普及與交流等活動中投入大量資金。而財政科技投入的擴大可以直接推動地區創新與要素結構優化,進而增進偏向型技術進步與全要素生產率水平(Lee,2011;段夢和婁峰,2021)。

由于低碳城市試點政策具有目標綜合性,即低碳城市試點城市需要完成如縮減溫室氣體排放、編制溫室氣體清單與統計相關數據等,而完成這些目標僅靠政府財政補貼還不夠,尤其需要對重點行業的代表性企業給予充足的金融支持,增加其大額貸款可獲得性,以使其進行相關目標的節能減排與創新活動,進而帶動整個城市技術水平的增進。若不去給予其充足資金支持,則其節能減排與創新活動就會停滯(Aghion et al,2012),甚至喪失進行節能減排與創新活動的動力。

低碳城市試點的相關政策文件中提到,要倡導低碳生活的消費觀念,幫助居民培養良好的低碳生活習慣。當居民的低碳、綠色生活習慣養成后,即低碳城市試點會從需求端倒逼產品企業減少高能耗、高排放產品的生產,從而推動企業的技術進步出現增進,進而通過空間擴散效應增進本城市及相鄰城市整體的偏向型技術進步水平。

結合上述對機制的闡述,本文提出假說3:

假說3:低碳城市試點政策可以通過使技術進步偏向節約能源、政府部門擴大科學技術投入、貸款可得性增加、居民綠色消費觀念增強四個路徑,增進中國城市偏向型技術進步。

三、實證方法與數據說明

(一)偏向型技術進步與能源要素節約偏向測定

由于隨機前沿分析法函數設定具有主觀性,而標準供給面分析法中的替代彈性不變假設與經濟現實不符(李小平和牛曉迪,2019),故本文參考F?覿re等(1997)使用Malmquist指數分解法進行有偏技術進步指數的測算。

1.計算投入偏向技術進步指數

構建y=( 為DMU的產出、投入向量,則期產出距離函數與生產可能性集可表示為:

2)

求解Malmquist指數:

(3)

Malmquist指數可以分解為技術進步指數(TECH)與技術效率變化指數,而技術進步指數在產出為一種的情況下可以分解為投入導向有偏技術進步指數(IBTC)、中性技術進步指數(MATC):

TECH=MATC×IBTC= (4)

在規模報酬不變的條件下,投入導向謝潑德距離函數與產出導向謝潑德距離函數的值互為倒數,則投入導向的有偏技術進步指數可以表示為:

IBTC? (5)

IBTC即為本文所求的有偏技術進步指數。當該指數大于1時,說明有偏技術進步對全要素生產率具有增進作用;當該指數小于1時,說明有偏技術進步對全要素生產率會產生抑制作用。且該指數越大,說明技術進步程度越高(王俊和胡雍,2015)。

2.判定能源要素節約偏向

依據偏向技術進步指數難以得出具體偏向,參考F?覿re等(1997)、Weber和Domazlicky(1999),依據表1進行技術進步能源要素節約偏向的判定。根據有偏技術進步指數與要素投入比例,即可判定技術進步能源要素節約偏向。

(二)實證模型設置

本文將使用雙重差分法(Differences-in-Differences,DID)、雙重差分傾向得分匹配法(PSM-DID)與雙重變換法(Changes-in-Changes,CIC)對低碳城市試點政策的偏向型技術進步增進效應進行估計,并進一步使用中介效應模型探究低碳城市試點政策增進偏向型技術進步的具體機制。

1.政策評估

中國不同城市的經濟發展水平與產業結構等因素有較大差異,相關變量可能難以滿足平行趨勢假設(石大千等,2018)。而PSM-DID方法可以消除樣本選擇偏差,以更好地進行政策效應估計,故本文主要使用PSM-DID方法對低碳城市試點開啟的政策效應進行評估。由于技術進步在資本與能源、勞動與能源中偏向節約是使用0-1變量衡量的,而Athey et al(2006)提出的CIC方法可很好對非連續的被解釋變量進行政策效應估計(項后軍等,2016),故本文同時也對式(7)、(8)進行了CIC方法的實證檢驗。

本文設定如下實證方程,對假說2、2-1、2-2進行相關檢驗:

(8)

式(6)—(8)為檢驗低碳城市試點開啟對有偏技術進步及其能源節約偏向影響的政策評估方程,本文使用PSM-DID、DID、CIC方法對上述方程進行估計以獲得平均處理效應,? 別代表技術進步在能源與資本、能源與勞動中的具體偏向,偏向能源節約為1,偏向能源使用與中性技術進步為0,∑?琢X為相應控制變量。由于第一批試點城市的相關政策實施效果較為有限,且第一、二批試點城市的時點相近,故參考李順毅(2018)、徐佳和崔靜波(2020)、逯進等(2020)的研究,同時結合本文所使用數據的時間特征,將第二批試點城市作為實驗組,其余城市作為對照組。為保證本文結果的穩健性,本文在政策評估與機制檢驗部分同時參考宋弘等(2019)、熊廣勤等(2020)的研究,將第一、二批城市同時作為實驗組,且在時點設置時把第一批城市的開啟時間設置為2010年,第二批城市的開啟時間設置為2012年①。

2.異質性檢驗

本文將檢驗低碳城市試點對偏向型技術進步的增進效應是否會由于城市異質性而出現差異。從城市區域異質性、城市規模異質性兩個層面進行異質性檢驗。

利用三重差分模型進行異質性檢驗:

(10)

式(9)、(10)中RE■為城市區域虛擬變量,若該城市在東部地區則為1,中西部地區則為0;為城市性質虛擬變量,屬于直轄市、計劃單列市、省會城市(即重點城市)則為1,不屬于上述城市的則為0。對于兩個方程的系數?琢■,若顯著且為負,說明在中西部城市/非重點城市中低碳城市試點的開啟更能促進城市偏向型技術進步;若顯著且為正,說明在東部城市/重點城市中低碳城市試點的開啟更能增進城市偏向型技術進步。

3.機制檢驗

本文參考Baron 和 Kenny(1986)、溫忠麟(2004)、李政和楊思瑩(2019)的研究,使用逐步回歸法以檢驗低碳城市開啟影響有偏技術進步的機制:

(13)

式(11)—(13)中,ME 為中介變量,根據假說提出部分,本文所選擇的中介變量為能源技術進步節約偏向、貸款可獲得性(年末金融機構貸款總額)、科技創新投入(財政支出中的科技支出)與居民綠色消費觀念(年末公有汽(電)車車輛數),其余變量含義與上文相同。

(三)變量與數據說明

由于城市社會及經濟活動均聚集于市轄區,故本文在城市層面的研究均選用市轄區數據(張澤義和羅雪華,2019)①。缺失值通過線性插值法及查找對應統計年鑒補全,刪除缺失值較多的城市樣本。整理后,本文樣本期為2007—2016年,樣本數為190個城市。本文數據均來源于EPS數據庫、國泰安數據庫。

對于控制變量,結合以往偏向型技術進步的相關文獻,結合城市市轄區數據特征,對以下變量進行控制:資本強度,以資本存量/年末戶籍人口來表示資本強度;人口集聚,使用年末戶籍人口來表示人口集聚;產業結構,使用第三產業增加值與第二產業增加值比值衡量產業結構升級;氣候因素,使用城市的平均氣溫作為氣候變量,平均溫度的單位為攝氏度;交通基礎設施,使用城市道路面積作為城市交通基礎設施的代理變量。對于中介變量:能源節約偏向,使用技術進步的能源節約偏向來表示;資金可獲得性,使用年末城市市轄區金融機構貸款余額表示;科技研發支出,使用城市市轄區政府財政支出中科技支出表示;居民綠色消費觀念,使用城市市轄區年末實際有公共營運汽(電)車輛數表示。

四、實證檢驗與結果分析

(一)指數分析

本文使用2007—2016年190個城市市轄區的投入產出數據,使用第三部分所說明的Malmquist指數分解法,計算出2008—2016年相關城市的技術進步偏向指數。本文從指數均值及其具體偏向對計算結果進行分析。

表3為全國及分區域城市的技術進步偏向指數均值。全國及東、中、西部城市技術進步偏向指數均大于1(除東部城市2012年指數均值外),說明樣本城市整體的偏向型技術進步推動了全要素生產率的增長。在中性技術進步的基礎上,技術進步偏向進一步增進了全要素生產率。但由于生產可能性集隨時間變動較慢,指數變動幅度不大(王班班,2014)。從整體均值看,東部城市的技術進步偏向指數均值較小,說明東部城市技術進步偏向對全要素生產率的拉動作用小于中、西部城市。東部地區城市發展程度較高,技術進步水平也較高,故偏向型技術進步對其較高水平全要素生產率的推動作用是有限的。從均值變動看,全國及東、中、西部城市的偏向型技術進步指數呈現波動下降(但未小于1),說明在部分城市推動技術進步的過程中,可能逐漸偏離城市的合意要素結構(汪克亮等,2014;李小平和牛曉迪,2019)。

由表4可知,技術進步在能源與資本中出現能源節約偏向的城市數量呈現出小幅度波動趨勢,但數量變化不大;技術進步在能源與勞動中出現能源節約偏向的城市數量呈現出波動上升趨勢。中國在樣本期內處于經濟高速發展階段,勞動力向國外流失量逐漸減少,尤其是高技能勞動力流失量逐漸減少,勞動力可得性逐步提高。但中國當前人均能源占有量少,能源基礎設施(如天然氣管道等)建設相對滯后,能源貧困人口占比較高(劉自敏等,2020)。故技術進步在能源與勞動中出現能源節約偏向的城市數量出現了波動上漲趨勢。

(二)政策評估

1.指數層面的檢驗

本文從總體層面出發,檢驗低碳城市試點開啟是否增進了技術進步偏向指數(即增進了偏向型技術進步),相關結論主要基于PSM-DID方法的檢驗結果解釋,普通DID方法的檢驗結果做穩健性檢驗用。表5為本文樣本傾向得分匹配后的平衡性檢驗(使用核密度匹配法),為了保持實證過程的連續性,匹配用協變量均選用本文數據說明中所提到的控制變量。

從表5可以看出,各協變量匹配后標準偏差的絕對值大多小于10%(僅有一個協變量在匹配后的標準偏差為11.1%,且接近10%),且所有協變量標準偏差減少幅度均為正值且較大,說明匹配后各協變量標準偏差有較大幅度減少。所有協變量的t檢驗P值在匹配后均不顯著,說明匹配后實驗組與對照組之間并不存在顯著差異。

在匹配完成后,本文使用匹配后的實驗組與對照組進行DID估計。為了保證實驗結果的穩健性,本文同時使用鄰接1∶1匹配方法進PSM-DID檢驗,同時還進行了未傾向得分匹配的普通DID估計。

表6中結果(1)為PSM-DID檢驗結果(核密度匹配),結果(2)也為PSM-DID檢驗結果(鄰接1∶1匹配),結果(3)—(4)為普通DID檢驗結果,結果(5)為將時間固定效應更換為時間趨勢變量的檢驗結果。所有估計結果均表明低碳城市試點的開啟均顯著增進了偏向型技術進步,并且不同方法所得出的實證結果均類似,僅有系數與顯著性的細微差異。以上結果證明了假說2是成立的,也說明本文的實證結果是穩健的。

2.技術進步能源節約偏向的檢驗

本文繼續探究低碳城市試點開啟能否在能源與資本、能源與勞動中分別出現能源節約偏向。

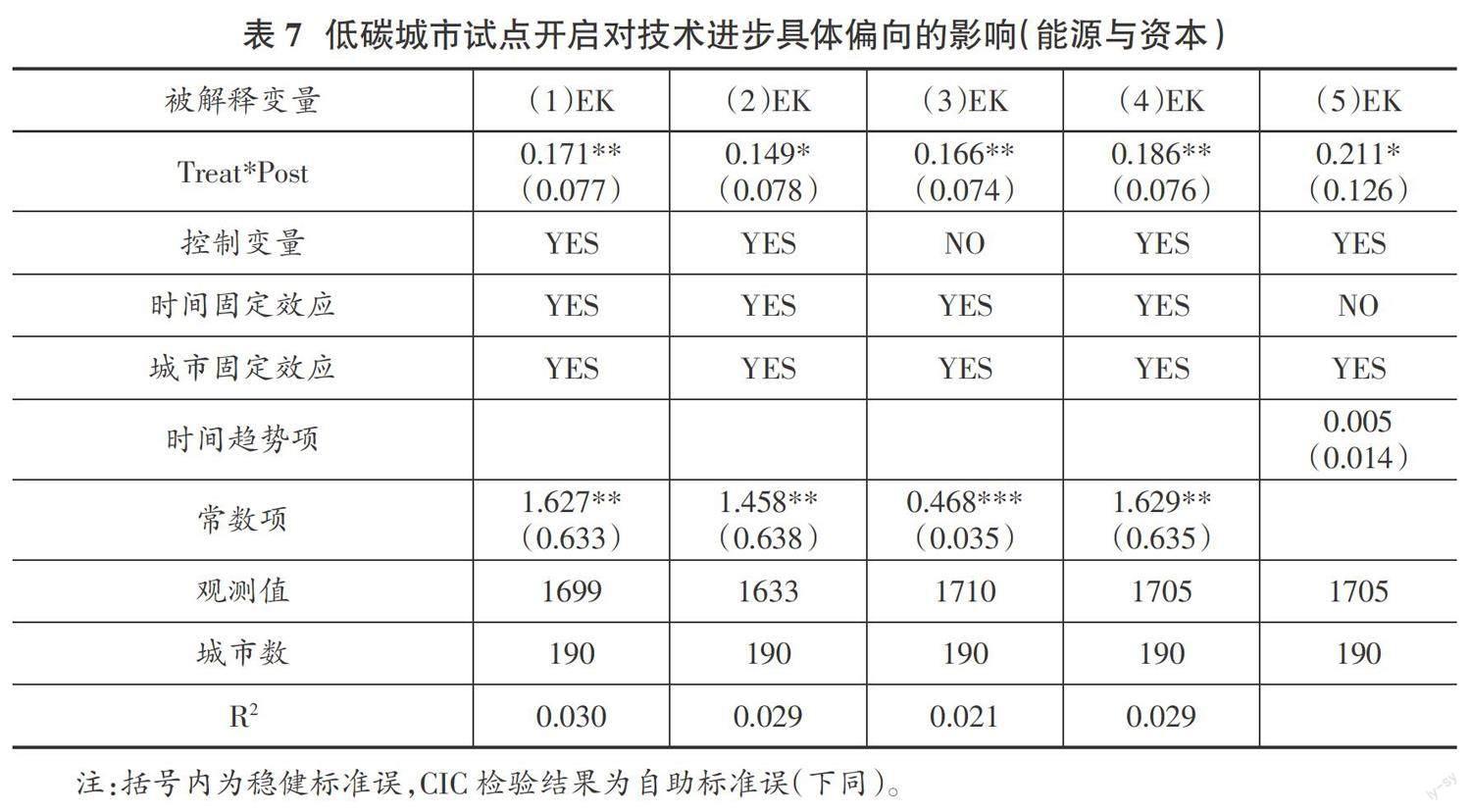

表7中結果(1)—(2)為PSM-DID檢驗結果①,結果(3)—(4)為普通DID檢驗結果。由于EK是0-1變量,故本文也使用CIC方法,結果(5)即為使用CIC方法的估計結果。由表7可知所有方法的實證結果均表明低碳城市試點開啟推動了城市技術進步在資本-能源中偏向能源節約,假說2-1得到充分驗證。物質資本是城市基礎設施建設、企業廠房及生產機器購置等活動所投入的,低碳城市試點政策通過推廣綠色節能建筑、推動高能耗企業更換舊生產設備等方式,使得技術進步偏向物質資本使用的同時減少能源消耗量。

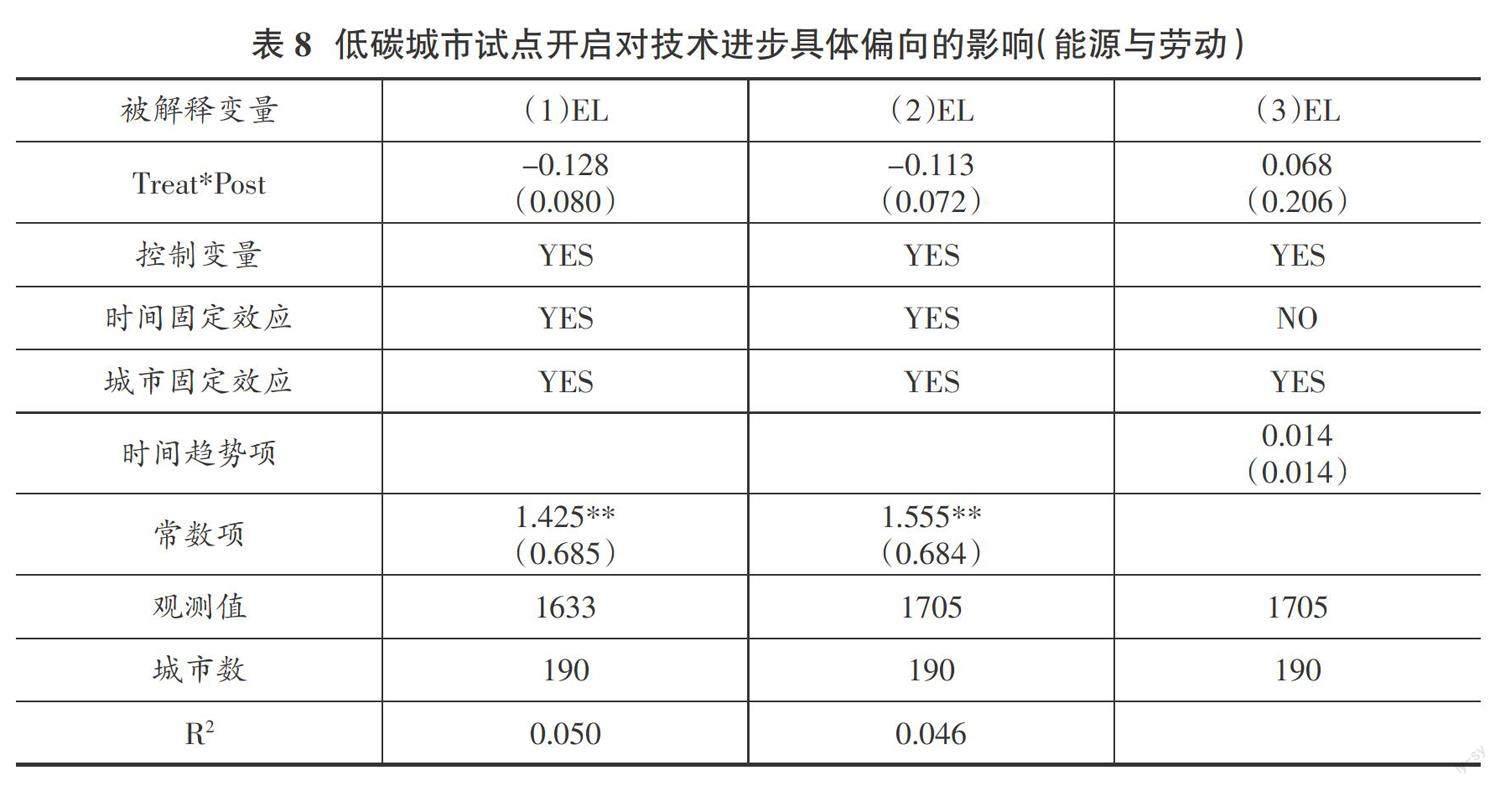

表8中結果(1)為PSM-DID檢驗結果(鄰接1∶1匹配,卡尺寬度0.05),結果(2)為普通DID結果,結果(3)為CIC檢驗結果。由回歸結果知,低碳城市試點開啟并不能推動城市技術進步在勞動-能源中偏向能源節約。假說2-2未得到驗證。

(三)異質性檢驗

由于中國城市經濟發展狀況、要素稟賦等存在差異,故低碳城市試點政策在不同區域、不同性質城市間的偏向型技術進步增進效應可能存在不同。本文對低碳城市試點的技術進步促進效應異質性進行驗證(見表9)。

表9中結果(1)為城市區域異質性檢驗結果,結果(2)為城市性質異質性檢驗結果。可以看出政策交乘項的系數仍顯著為正,但三重交乘項的系數均為負但并不顯著,說明低碳城市試點對偏向型技術進步的增進效應并不存在異質性。

(四)穩健性檢驗

本文將從更換估計方法等方面進行穩健性檢驗,以進一步說明本文結論的準確性。

1.平行趨勢檢驗

DID方法的適用前提是數據滿足平行趨勢假設。本文分別取實驗組、對照組的每年技術進步指數均值進行畫圖。

圖2為本文的平行趨勢檢驗圖,可以看出在實驗期前,實驗組與對照組的技術進步偏向指數隨時間變動的趨勢較為一致,在實驗期后,實驗組的技術進步偏向指數出現了波動增長。說明本文數據通過了平行趨勢檢驗。

2.改變政策實施時點

參考宋弘等(2019)、熊廣勤等(2020)的研究,將第一、二批城市同時作為實驗組。由于此時實驗期并不是一個固定試點,故使用漸進DID的方法進行估計。

由表10可知,將第一、二批的政策實施時點分別設置后,實證所得出的結論仍然不變。改變政策實施時點后的結果與基準回歸結果相似,有力地證明了假說2、假說2-1的準確性。

3.排除其他類似政策的干擾

碳排放權交易試點政策作為一種市場型環境規制政策,可以有效控制企業、地區的碳排放。當配額交易成本較高且高于開發清潔技術進步的成本時,城市中高污染企業可能會選擇開發偏向能源節約的技術進步(劉自敏和申顥,2020)。而創新型城市試點是建設中國城市創新體系的有益探索,可能會增進城市的偏向型技術進步。為排除這兩類政策的實施對本文實證結果的干擾,本文將這兩類政策也納入方程(6)進行回歸,若加入這些政策變量后,低碳城市試點政策變量仍然顯著且系數并未顯著減小,則證明本文的結論是穩健的,即中國城市偏向型技術進步的增進就是低碳城市試點的開啟帶來的。對于碳交易試點政策,參考王勇和趙晗(2019)將實驗期設置為2014年,并將實驗城市設置為北京、天津等七個省市;對于創新型城市試點政策,參考王保乾和羅偉峰(2018)將其設定為多時點形式。

從表11可以看出,在加入碳交易政策變量與創新型城市試點政策變量后,技術進步偏向指數與能源-資本中能源節約偏向(0-1)變量的系數與顯著性并沒有顯著改變,且加入的其他政策變量均不顯著。以上實證結果從側面證明了本文假說2、假說2-1的成立。

(五)機制檢驗

為了進一步探究低碳城市增進中國城市偏向型技術進步的影響路徑,本文繼續進行機制分析,以檢驗本文假說3的正確性(見表12)。

從結果(1)可知,低碳城市試點可顯著使得技術進步在能源—資本中偏向節約能源。從結果(2)可知,當技術進步偏向節約能源時可增進整體偏向型技術進步水平;綜合結果(1)、(2),該中介效應顯著,且占總效應比重約為52.7%,說明該條路徑在所有路徑中最為重要,占比最高。結果(3)顯示,低碳城市試點政策可以便利開發綠色技術進步企業的貸款,使之更易獲得資金支持,金融服務實體經濟的作用逐步體現。結果(4)顯示,一個城市的貸款便利程度會直接影響其偏向型技術進步。由結果(3)、(4)可知,該中介效應顯著,且占總效應比重約為16.7%。由結果(5)可知,低碳城市試點政策使得政府科技投入增加。由結果(6)可知,政府科技投入的增加可以顯著地增進當地偏向型技術進步水平,綜合結果(5)、(6)該中介效應顯著,且占總效應比重約為23.9%。由結果(7)可知,低碳城市試點政策并未顯著提高公共交通便利程度,根據溫忠麟等(2004)的研究,需做Sobel檢驗以驗證中介效應存在,但針對該條機制的Sobel檢驗Z值為0.323,P值為0.747,即該中介效應并未顯著,說明低碳城市試點政策無法通過加強居民綠色消費觀念,來增進偏向型技術進步。低碳城市政策作為弱激勵弱約束的環境政策,僅能通過提倡、引導等方式喚醒居民綠色低碳生活與消費意識,并不能采取強制措施迫使居民改變當前生活習慣,即低碳城市政策在居民層面缺乏強制性的環境規制工具。綜上所述,假說3中,前三條機制得到了驗證。

五、結論與政策建議

低碳城市試點是協調溫室氣體減排與經濟穩定增長的重要抓手,而偏向型技術進步可以實現節能與全要素增長率增進的“雙贏”。本文基于2007—2016年中國城市層面數據,測算其偏向型技術進步指數,判別其能源要素節約偏向。在測算基礎上,以低碳城市試點政策為一次準自然實驗,檢驗該試點政策是否可以增進中國城市偏向型技術進步及推動技術進步偏向能源節約,并探究了其增進偏向型技術進步的機制。本文的主要結論及政策建議如下:

第一,樣本城市整體偏向型技術進步指數大于1,但全國及東、中、西部城市偏向型技術進步指數均呈波動下降趨勢,偏向型技術進步指數在不同城市中存在差異。說明偏向型技術進步在中國城市增進了全要素生產率且存在城市異質性,但部分城市偏向型技術進步可能隨時間推移正偏離于合意要素結構。對于該現象,首先,政府應發揮“典型效應”,技術水平高的城市應通過空間溢出等效應,帶動周邊城市的技術水平增進。其次,部分城市在實現產業結構高級化、發展高新技術產業時,不應盲目推進,而是應該根據自身要素結構合理選擇技術進步方向與速度,防止技術投入與要素結構不匹配阻礙技術進步甚至產生技術退步。

第二,樣本城市中,技術進步在能源與資本中出現能源節約偏向的城市數量較為穩定,在能源與勞動中出現能源節約偏向的城市數量呈波動上漲趨勢,但兩類城市數目整體上均不多,說明出現能源節約偏向的城市所占比例較低。對于該現象,首先,政府應加大對高污染、高排放行業的環境規制力度,使用具有強制性的環境規制工具對特定行業給予管控,迫使其開發偏向清潔能源使用與節約能源消耗的技術,同時還應建立企業進入負面清單,提高進入門檻。其次,政府應加大對公共及居民個人節能產品的普及,從需求側激起企業對節能產品的研發意愿。最后,政府在加強對高污染、高排放行業管控力度的同時,還應適當簡化這些行業節能減排項目的審批手續,并對其中的優秀項目給予一定稅收減免或補貼等政策支持,即管控與補貼“剛柔并濟”。

第三,低碳城市試點開啟顯著增進了中國城市偏向型技術進步的水平,推動城市技術進步在能源與資本中偏向能源節約。從具體作用機制看,低碳城市試點開啟可以通過誘發技術進步能源要素節約偏向、增加貸款可獲得性、加大科技研發投入來推動偏向型技術進步,但通過加強居民綠色觀念引致偏向型技術進步這一路徑并不顯著。說明低碳城市試點取得了較好的政策效應,但《通知》中的相應要求并沒有完全落實。對于該現象,首先,應綜合結合城市自主申報、組織推薦與專家打分等方式,適當擴大低碳城市試點規模,盡量將有條件實施的城市均納入試點范圍。其次,在當前中國推進“30·60”目標的大背景下,應抓住當前全國范圍鋪開碳排放權交易的契機,將低碳城市政策與碳排放權交易、碳稅政策等有機結合,豐富低碳城市的市場型規制工具,以加強低碳城市政策增進能源節約技術進步的效果。最后,應結合政府力量與民間組織力量,通過電視等傳統媒體與微博、微信公眾號等新媒體普及低碳生活知識,并在線下組織志愿者進入公司、住宅小區等宣傳低碳和綠色生活方式,使綠色生活觀念深入人心。

(責任編輯:孟潔)

參考文獻:

[1]Acemoglu D.Directed Technical Change[J].The Review of Economic Studies,2002,69(4):781-809.

[2]Acemoglu D.Labor-and Capital-Augmenting Technical Change[J].Journal of European Economic Association, 2003a, 1(1): 1-37.

[3]Acemoglu D.Pattern of Skill Premia[J].The Review of Economic Studies,2003b,70(2):199-230.

[4]Acemoglu D,Aghion P,Bursztyn L,Hemous D.The Environment and Directed Technical Change[J].American Economic Review,2012,102(1):131-166.

[5]Aghion P,Askenazy P,Berman N,Cette G,Eymard L.Credit Constraints and the Cyclicality of R&D Investment:Evidence from France[J].Journal of the European Economic Association,2012,10(5):1001-1024.

[6]Athey S,Imbens G.Identification and Inference in Nonlinear Difference-In-Difference Models[J].Econometrica,74(2):431-497.

[7]Baron R M,Kenny D A.The Moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological Research:Conceptual,Strategic, and Statistical Considerations[J].Journal of Personality and Social Psychology,1986,51(6):1173-1182.

[8]F?覿re R,Grifell-Tatjé E,Grosskopf S,Lovell C A K.Biased Technical Change and the Malmquist Productivity Index[J].Scandinavian Journal of Economics,1997,99(1):119-127.

[9]GEA.Global Energy Assessment-toward a Sustainable Future.Cambridge[D].UK: Cambridge University Press,2012.

[10]Gehrsitz M.The effect of low emission zones on air pollution and infant health[J].Journal of Environmental Economics and Management,2017,83(5):121-144.

[11]Lee C Y.The Differential Effects of Public R&D Support on Firm R&D:Theory and Evidence from Multi-country Data[J].Technovation,2011(5):256-269.

[12]Okushima S,Tamura M.A double calibration approach to the estimation of technological change[J].Journal of Policy Modeling,2009,31(1):119-125.

[13]Price L,Nan Zhou,Fridley D,et al.Development of a low-carbon indicator system for China[J].Habitat International,2013,37(1):4-21.

[14]Sato R,Morita T.Quantity or Quality:The Impact of Labour Saving Innovation on US and Japanese Growth Rates,1960-2004[J].Japanese Economic Review,2009,60(4):407-434.

[15]Weber W L,Domazlicky B R.Total Factor Productivity Growth in Manufacturing:A Reginal Approach Using Linear Programming[J].Regional Science and Urban Economics,1999,29(1):105-122.

[16]Yang G L,Zha D L,Zhang C Q,Chen Q.Does Environment-biased Technological Progress Reduce CO2 Emissions in APEC Economics? Evidence from Fossil and Clean Energy Consumption[J].Environmental Science and Pollution Research,2020,27(6): 20984-20999.

[17]丁丁,蔡蒙,付琳,楊秀.基于指標體系的低碳試點城市評價[J].中國人口·資源與環境,2015,25(10):1-10.

[18]段夢,婁峰.財政科技投入、全要素生產率與經濟增長[J].統計與決策,2021,37(14):153-156.

[19]何小鋼,王自力.能源偏向型技術進步與綠色增長轉型——基于中國33個行業的實證考察[J].中國工業經濟,2015(2):50-62.

[20]賀燦飛,張騰,楊晟朗.環境規制效果與中國城市空氣污染[J].自然資源學報,2013,28(10):1651-1663.

[21]黃向嵐,張訓常,劉曄.我國碳交易政策實現環境紅利了嗎?[J].經濟評論,2018(6):86-99.

[22]焦高樂,嚴明義.中國城鎮化進程對碳強度的影響研究——基于脫鉤指數與關聯規則分析[J].當代經濟科學,2017,39(4):79-86+127.

[23]李順毅.低碳城市試點政策對電能消費強度的影響——基于合成控制法的分析[J].城市問題,2018(7):38-47.

[24]李小平,盧現祥.國際貿易、污染產業轉移和中國工業CO2排放[J].經濟研究,2010,45(1):15-26.

[25]李小平,牛曉迪.中國區域偏向型技術進步趨勢及其影響因素研究[J].武漢大學學報(哲學社會科學版),2019,72(5):148-160.

[26]李政,楊思瑩.創新型城市試點提升城市創新水平了嗎?[J].經濟學動態,2019(8):70-85.

[27]藺鵬,孟娜娜.有偏技術進步、要素配置扭曲與中國工業經濟高質量發展——基于技術一致性視角[J].上海經濟研究,2021(8):72-91.

[28]劉自敏,鄧明艷,崔志偉,曹暉.能源貧困對居民福利的影響及其機制:基于CGSS數據的分析[J].中國軟科學,2020(8):143-163.

[29]劉自敏,申顥.有偏技術進步與中國城市碳強度下降[J].科學學研究,2020,38(12):2150-2160.

[30]逯進,王曉飛.低碳試點政策對中國城市技術創新的影響——基于低碳城市試點的準自然實驗研究[J].中國地質大學學報(社會科學版),2019,19(6):128-141.

[31]潘文卿,吳天穎,胡曉.中國技術進步方向的空間擴散效應[J].中國工業經濟,2017(4):17-33.

[32]錢娟.能源節約偏向型技術進步對經濟增長、節能減排的影響研究[D].烏魯木齊:新疆大學,2018.

[33]錢娟.能源節約偏向型技術進步對工業節能減排的門檻效應研究[J].科研管理,2020,41(1):223-233.

[34]錢娟.能源節約偏向型技術進步對經濟增長的影響研究[J].科學學研究,2019,37(3):436-449.

[35]石大千,丁海,衛平,劉建江.智慧城市建設能否降低環境污染[J].中國工業經濟,2018(6):117-135.

[36]宋弘,孫雅潔,陳登科.政府空氣污染治理效應評估——來自中國“低碳城市”建設的經驗研究[J].管理世界,2019,35(6):95-108+195.

[37]汪克亮,楊力,楊寶臣,程云鶴.考慮技術進步偏向性的全要素生產率分解及其演變——來自1992~2009年中國省際面板數據的經驗依據[J].軟科學,2014,28(3):12-15+25.

[38]王班班.有偏技術進步對中國工業碳強度的影響研究[D].武漢:武漢大學,2014.

[39]王保乾,羅偉峰.國家創新型城市創新績效評估——以長三角地區為例[J].城市問題,2018(1):34-40.

[40]王俊,胡雍.中國制造業技能偏向技術進步的測度與分析[J].數量經濟技術經濟研究,2015,32(1):82-96.

[41]王林輝,王輝,董直慶.經濟增長和環境質量相容性政策條件——環境技術進步方向視角下的政策偏向效應檢驗[J].管理世界,2020,36(3):39-60.

[42]王勇,趙晗.中國碳交易市場啟動對地區碳排放效率的影響[J].中國人口·資源與環境,2019,29(1):50-58.

[43]魏巍.新常態下偏向型技術進步對經濟增長動力的非線性研究——基于長三角和珠三角的實證對比[J].北京交通大學學報(社會科學版),2019,18(3):48-57.

[44]溫忠麟.張雷,侯杰泰,劉紅云.中介效應檢驗程序及其應用[J].心理學報,2004(5):614-620.

[45]項后軍,何康,于洋.自貿區設立、貿易發展與資本流動——基于上海自貿區的研究[J].金融研究,2016(10):48-63.

[46]熊廣勤,石大千,李美娜.低碳城市試點對企業綠色技術創新的影響[J].科研管理,2020,41(12):93-102.

[47]徐佳,崔靜波.低碳城市和企業綠色技術創新[J].中國工業經濟,2020(12):178-196.

[48]楊東亮,李朋驁.人口集聚對粵港澳大灣區勞動生產率的影響研究[J].吉林大學社會科學學報,2020,60(2):85-97+221.

[49]張可云.區域經濟政策[M].北京:商務印書館,2005.

[50]張澤義,羅雪華.中國城市綠色發展效率測度[J].城市問題,2019(2):12-20.

[51]莊貴陽.中國低碳城市試點的政策設計邏輯[J].中國人口·資源與環境,2020,30(3):19-28.