東莞松山湖中心小學:啟航,從“萌學園”開始

魏文琦

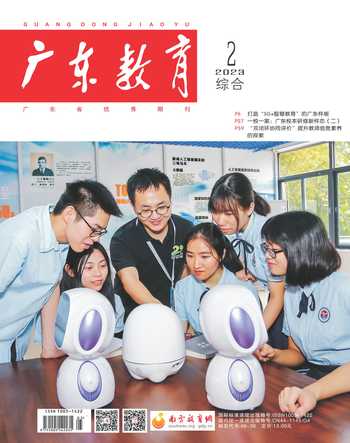

“快樂滑翔”“奇遇山坡”“林地探秘”“萌娃籃球場”“感統歡樂谷”……東莞松山湖中心小學創設的“萌學園”,色彩繽紛,充滿童趣,給一年級學生搭建了專屬的成長空間。據校長劉慶兵介紹,“萌學園”的“萌”,取萌娃活潑可愛之意,同時諧音“童蒙養正”“蒙臺梭利兒童發展理論”中的“蒙”,也取“萌發、萌動”詞義,期許兒童如種子萌動新綠,練好童子功,打好人生底色。

早在2017年,松山湖中心小學就開始了對幼小銜接的探索。時任校長劉建平率領一批教師到松山園區各幼兒園調研走訪,幼小銜接課程“學之初”1.0應運而生。2018年,學校明確了“基于兒童立場”,打造一年級新生專屬空間。2019年,幼小銜接“學之初”課程升級,分校二期工程動工,并于2021年1月正式投入使用,命名為“萌學園”。學校從空間創設、課程定制、教學下移等多方面入手,打造立體成長體系,助力幼小銜接。

為新生創設專屬空間

萌學園建筑面積35000平方米,教學樓環繞著幾條流線型的紅黃藍紫色帶,樓層區分度十分醒目。這里有普通教室15間,午休房34間,功能場室 9間,專用場室5個(奇妙森林圖書館、感統歡樂谷、愛眼小屋、萌學園接待室、萌娃醫務室),文體中心1個,萌娃食堂1間、地下車庫1個。

區別于傳統教室,“萌學園”的每個普通教室都配置了20平方米的獨立大陽臺,將教室分為班級學習區、個性學習區,配備對應的工具、書籍、座椅等。班級學習區以U形座位的形式開展課堂教學,改變單一的秧田式座位,拉近教師與學生的物理距離和心理距離,滿足小組合作學習、研究性學習的環境需求。語文、數學、英語、道德與法治等學科在普通課室上課,而科學、美術、音樂、體育等學科的學習全部在功能場室。這種沉浸式的課堂備受學生、教師和家長歡迎,學生能夠主動學習,充分挖掘和展示自己的特長與愛好。

在特設游樂區,有長達10米的大型滑梯“快樂滑翔”、小山坡狀的“奇遇山坡”、綠色系的“林地探秘”等集趣味性、安全性、娛樂性于一體的設施,成為促進學生智力、體力成長發育的重要輔助。此外,設有“趣味拍拍拍”等智能平臺游戲,在提高學生的交往能力之外,考驗學生的反應能力。樂高墻、腦力拼接等游戲,既能鍛煉學生的想象力,又能發展創造性思維。

萌學園的環境深受學生喜愛,新生劉一菲說:“萌學園的一切都那么吸引我,音樂、美術、科學、舞蹈教室都漂亮極了,就連最不起眼的小板凳我都喜歡得不得了。黑板上寫出的字居然是綠色的,用手輕輕一拍,字就消失了,我稱之為‘魔法黑板。大熊閱讀區是我最喜歡的地方,它在教室后面,有個大大的大熊玩偶,在這里我養成了閱讀的習慣,一拿起書就停不下來。”

為成長定制多種課程

為順應學生天性,促進身心發展,學校推出“童蒙養正”等六大專屬定制課程,采取游戲化、生活化、體驗式學習方式。具體而言,“童蒙養正”課程把規則意識及對行為習慣的引導融于主題活動中,通過早期的啟蒙教育培養學生優秀美德,讓他們成為“主動的學習者”。“舒心父母”為家長開設針對性強的課程,以應對焦慮期、過渡期和穩定期。“奇妙森林”課程通過閱讀指導激發學生的學習興趣,培養閱讀能力,提升學習品質。“爸媽進課堂”課程,邀請了各行各業的家長開展微型講座,內容涵蓋交通安全、情緒管理、保健知識、科學探究等多個方面。“我愛我家”課程培養學生熱愛學校、熱愛家庭的情感,旨在建設班級隱性文化。“我長大啦”課程則引導學生轉變學習方式,適應“以問題主線”的教學模式。

依托符合兒童年齡特點的情境課程,讓學生親身經歷,獲得體驗,逐漸實現自身的“細微變化”,是課程設計的核心理念。新生對“小學生”這一嶄新身份充滿了期待與欣喜,因此,“童蒙養正”課程里設計了校園尋寶、請你不要打擾我、我是小小圖書館長等專題學習及校園體驗活動,學生在自主體驗中感受成為一名小學生的光榮與快樂。

例如,“我是小小交通指揮官”模擬真實的紅綠燈路口,學生穿上交警服裝,切身體驗遵守交通安全的重要性。安全教育改變了以往告知教育的方式,通過“我是安全首席官”體驗活動,讓學生帶著教師的建議,滿懷期待地自主探秘,初步熟悉自己的學校,也形成了時時想安全、處處要安全的意識。在“我認識您”活動中,學生需要主動尋找帶著某個印章的老師,讓他們快速地認識老師,拉進師生距離。“萌娃帶你玩之我會守規則”,讓學生正確使用萌學園玩樂設施,遵守規則,慢慢愛上校園。“我是生活小達人”安排了3個主題班會,學生先了解如何就餐就寢、如何整理書包及物品,每學習完一項技能,就馬上結合實際情況進行實踐。回家后,把這些技能延伸到生活的各個方面,學會整理自己的床鋪和房間、打掃地板、晾曬衣服等。

新生的班級文化建設與“我愛我家”課程緊密結合。在課程學習中,師生共同設計班名、班會、口號、小組名、班歌,增強學生的精神歸屬感,激發愛家、愛父母、愛學校、愛教師的感情。“種子樂園”“小鹿學院”“神奇樹屋”“七巧世界”……這些充滿童真童趣的名字,是一年級各班級的個性化命名,也是學生們共同的精神家園。

學習了“我長大啦”課程后,學生學會了感恩、學會了自立、學會了交往、學會了學習。“我認識您啦”活動,讓學生在活動中主動走近學校里的老師、保安叔叔、清潔阿姨,認識他們,跟他們互動,幫助學生樂于與師長交往,建立良好的師生關系,以便更好地適應小學生活。

劉慶兵說:“兒童的認知是生理體驗和心理狀態間不斷相互作用的過程,只有個體在親身的經歷中獲得真實的體驗,才稱得上是真正的學習。”這些精心設計與安排的活動化課程,都變成了學生們帶得走的習慣,看得見的成長,他們消除了對學校和老師的緊張情緒,初步建立了良好的秩序觀念。參與的教師們真切地感受到入學課程的意義、價值和魅力。家長們欣喜地看到孩子愉快地由幼兒園過渡到小學,真正喜歡上小學的生活。

為學習適當教學下移

“萌學園”的課堂是熱鬧而有序的。教師可以隨時走到座位邊,組織小組活動,進行個別指導。一節“認識左右”的數學課,教師組織了3個探究活動:你是怎樣分辨左右的?你的左右手能幫你做什么?我國的交通法規規定汽車都靠右行駛,為什么路上的車輛不會撞在一起?要開家長會了,你怎樣用前后左右告訴爸爸媽媽從教室門口到你的座位怎么走?

針對幼小銜接的特點,“萌學園”在一年級教學中弱化學科分類,打散、整合知識點,降低認知難度,把學習內容與生活經驗相結合,強調生活情境的創設,以問題作為學習起點,以問題解決為學習途徑,開展適合學生身心發展的學習范式研究。課堂策略可概括為“學情下探、問題前置、場域生態”。

教師立足于學生的家庭情況,關注每一名學生的個性發展,使用“學情下探”的方式,可更好地滿足學生的內在需求,發揮學生的潛力。

“孩子的興趣愛好、特長有哪些?在幼兒園參加過什么比賽?”“上學時誰負責接送孩子?平時誰陪孩子更多?”“請談談孩子的性格和在家里的具體表現,比如午餐、午休、整理物品、脾氣、禮貌、規則意識等。”入學前,班主任發送電子調查問卷,以具體學生為對象開展入學前學情資源研究。

入學后,發放《一年級新生學情資源研究調查問卷》,以學生個體主觀體驗和生活經驗為對象開展經驗資源研究,“你喜歡你的班主任老師嗎?”“你在學校有好伙伴一起玩嗎?”“你能聽懂老師上課講的內容嗎?”等等,通過問卷分析,了解每名學生的身心特點,從而更好地因材施教。

“問題前置”指的是基于情知互動的“問題+”深度學習教學范式。“問題”意味著問題導向,“+”指輔以生態場域,將知識主線變為問題主線,淺層學習變為深度學習,知識輸入變為思維產出,能夠實現語文、數學、英語學科基于問題的學習,道德與法治、科學學科基于現象的學習,體育、音樂、美術學科基于項目的學習,形成了學習深度和育人溫度融合的價值文化。

“場域生態”以“學習共同體”為理論依據,聚焦課堂中的教師行為與學生行為,教師“走下來”,催生等距離的愛;“靜下來”,營造探究的空間;“慢下來”,攪動深度的思維。構建安全、潤澤的課堂文化,使課堂成為“對話的場域”,師生之間、生生之間形成“傾聽的規范”。課堂以學生學習需求為中心,以深度學習為目標,善用“我是聲控王”系統,構建自治互信的人際關系,促成學生的傾聽與對話、探究與協同,從而學會學習。

經過持續而深入的探索,課題“情知互動·深度育人:‘問題+教學范式建構與實踐”,獲2021年廣東省教育教學成果獎二等獎。

(本欄圖片由受訪單位提供)

本欄責任編輯 ???韋英哲