讓學生在復習中學會復習

摘 要 小學數學教學中,如何在單元整理和復習中以生為本提升學生復習力?結合“長方體、正方體的整理和復習”教學實踐,總結提升學生復習力的教學策略:課前知識梳理、課中思維碰撞、課后方法提煉,教師引領學生在知識梳理、繪圖分析、易錯辨析、困惑解析、方法提煉等數學活動中感悟數學思想方法,學生親歷復習課的“渾然”“泰然”與“豁然”過程,在復習中提升復習力。

關鍵詞 小學數學 復習力提升 教學策略

小學數學復習課是對某一階段所學數學知識進行的歸納整理、查漏補缺,它不是簡單的知識鞏固過程,而是引導學生自主整理、建立知識網絡的過程,是不斷完善學生認知結構,使之條理化、系統化的課堂教學模式。加強數學學生復習力提升策略的實踐研究,對提升數學教師專業素養、發展學生核心素養具有重要的現實意義。在實際復習課教學中,復習課教學存在“三課三缺”現象:課前再現受阻——缺少知識梳理、課中單向輸入——缺乏思維碰撞、課后機械訓練——缺失方法提升。小學數學復習課教學,尤其是以提升學生復習力為目標的復習課教學,需要教師在實踐中邊探索邊總結。結合筆者在“長方體、正方體的整理和復習”中的教學實踐與思考,闡述提升學生復習力的教學策略,旨在讓學生在復習中學會復習。

一、課前引導知識梳理和自我檢測

長方體和正方體是最基本的立體圖形,是學生從二維空間轉向三維空間學習的起始,是進一步學習其他立體圖形的基礎,長方體和正方體體積的計算也是形成體積概念、掌握體積計量單位和計算各種幾何形體體積的基礎。為了更精準地把握學情,教師設計課前任務單,提前一天讓學生自主整理和復習[1]。教師可以設計復習課任務單,任務單內容可以分成三部分:

(1)本單元你有哪些收獲?根據自己的理解畫出思維導圖。

(2)推薦一道本單元的易錯題,并嘗試解答。

(3)關于本單元,你還有什么疑惑嗎?寫下來,老師會幫你。

課前,學生自主整理知識并嘗試形成思維導圖,在摸索中前行,初步學會復習,為復習課上的交流分享奠定堅實的基礎。教師通過分析任務單上學生的作答,探明學情,為有效地復習做好鋪墊。

二、課中思維碰撞和進階

課中圍繞課前任務單的三個問題展開教學活動,所有的學習內容均來自學生自己收集并上交的內容。教師對學生繪制的思維導圖進一步梳理知識結構,對學生摘錄的易錯題進行思辨,在學生提出的困惑中有針對性地解疑釋惑,學生在一個又一個問題解決的過程中不斷碰撞出思維火花,獲得思維的逐級進階,逐步學會復習。

(一)渾然——于知識梳理中學會融會貫通

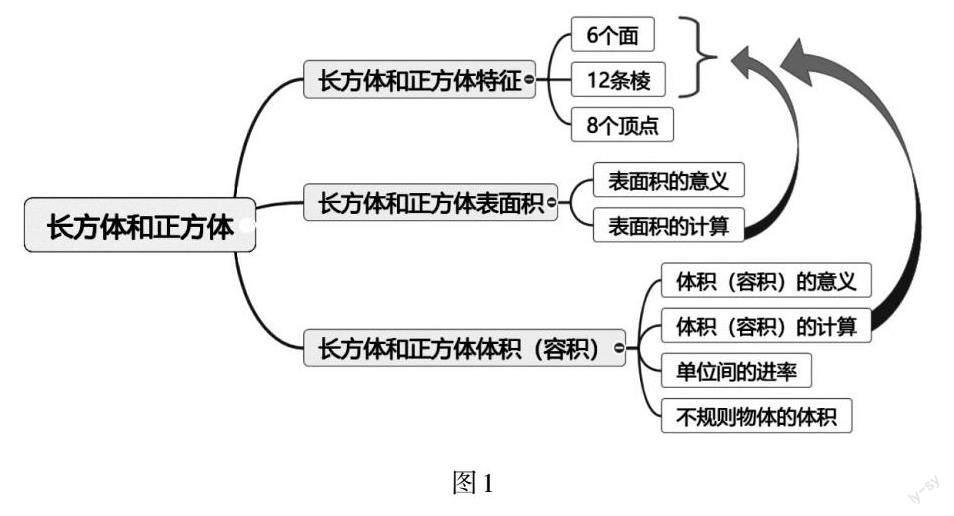

1.繪制思維導圖整理知識點。長方體和正方體單元內容的編排分為三小節:長方體和正方體的認識、長方體和正方體的表面積、長方體和正方體的體積,在長方體和正方體的體積這一節中,還介紹了容積的概念,并探索某些實物體積的測量方法。為此,在點評學生們的思維導圖作品后,教師要借助課件引導學生以關鍵詞“特征”“表面積”“體積(容積)”作為第一級標題繪制單元思維導圖。長方體和正方體的特征主要從棱、面、頂點三個方面進行研究,長方體、正方體的表面積和體積(容積)主要從定義和計算兩方面進行研究,把這些關鍵知識點作為第二級子標題。單元思維導圖二級子標題之間又緊密相連,其中長方體、正方體表面積和體積的計算離不開對棱和面的學習,借助箭頭進一步完善思維導圖。至此,簡約的思維導圖形成(如圖1),學生逐步感受到整理就是一個由厚到薄的學習過程。

2.發現并提出生活中的數學問題學會融會貫通。教師可以引導學生發現實際生活中存在的有關長方體和正方體的知識,并將知識梳理以問題的形式呈現,學生在發現問題、提出問題、分析問題、解決問題中學會融會貫通,實現知識與素養、數學與生活渾然一體。例如,教師可以出示一個魚缸圖,魚缸的棱是用角鋼做成、四周用玻璃做成、底面用鐵板做成,讓學生發散思維提出與本單元相關的數學問題。開放性的問題激活學生的思維,學生提出如下數學問題:“做這個魚缸要用多少分米的角鋼?做這個魚缸要用多少平方分米的鐵皮?做這個魚缸要用多少平方分米的玻璃?這個魚缸占多少空間?這個魚缸裝多少升水?”等。每一個問題都指向本單元的知識,求長方體的棱長總和、底面積、側面積、體積、容積等,圍繞魚缸將本單元知識串成線、結成網[2]。

(二)泰然——于易錯辨析中學會舉一反三

學生在課前自主整理和復習階段時摘錄了許多易錯題,教師在備課時需要分析學生的易錯題,并從中選取具有普遍性、探究性的錯題,引導學生進行辨析,并引申出與之相關的數學問題,由一道題觸及一類題,在對比深化中學會舉一反三,這樣的思維習慣有助于學生在面臨更難的挑戰時也能泰然自若。

例1,有學生摘錄易錯題“王師傅在一個棱長8厘米的正方體木塊頂點上挖下一個棱長2厘米的小正方體,剩下部分表面積可能是多少平方厘米?”。解答:“8 × 8 × 6 - 2 × 2 × 2 = 392(厘米)”。

從學生的作答中可以看出這果然是一道易錯題,以至于學生在摘錄錯題時依然保留原來的錯誤作答,無法改正過來。教師如果沒有在課中引導辨析,學生自己都不知道錯在哪里。為此,教師將以上錯題呈現在課件中,讓學生思考辨析“這樣寫對嗎?請說明理由。”

生1:8 × 8 × 6算的是原來正方體的表面積沒錯,但2 × 2 × 2是體積,兩個算式的意義不同,不能相減。

生2:挖下一個棱長2厘米的小正方體,體積是減少了,但這里要求的是表面積,正確列式是8 × 8 × 6 - 2 × 2 × 6。

生3:我不同意生2的列式,體積減少表面積不一定減少,通過平移的方法(邊說邊在圖上做標記)可知表面積不變,所以剩下部分的表面積應該是8 × 8 × 6 = 384(平方厘米)。? ? 其余同學響起熱烈掌聲!

生4:這里計算錯誤,正確的列式要注意計算正確哦。

生5:表面積的單位應該是平方厘米,不是厘米。

……

師:你還能想到其他類似的數學問題嗎?

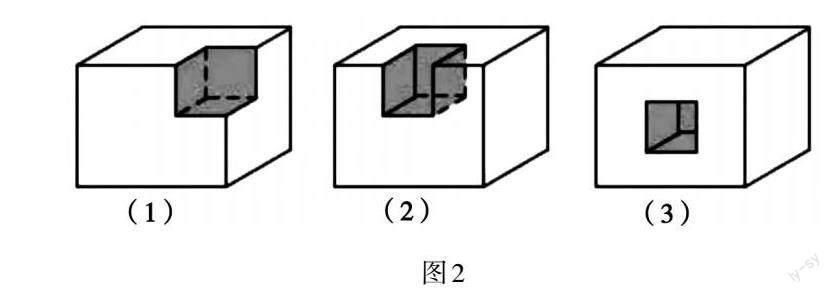

學生由“從頂點挖”想到“從棱上挖”,甚至想到“從面上挖”,如圖2:

教師將三種不同挖法同時呈現,引發學生思考:表面積分別怎樣變化?體積呢?這是一次深度學習的過程,小小的錯題發揮著大大的作用,學生的思維在辨析中不斷走向更深刻,呈現出精彩的舉一反三[3]。

(三)豁然——于解疑釋惑中學會數形結合思想

在對學生的單元疑惑進行分類時,發現大部分學生都提到了長方體或正方體的“切、拼”問題,看來這類問題對學生來說是難題。如何破解此類難題,通過對比不同層次學生的解答過程,發現能正確解答出來的學生幾乎都是憑借著示意圖的幫助直觀地理解問題,可見,數形結合是一種解疑釋惑的好方法,學生在運用圖形理解和分析問題的過程中逐步學會數學思考,從“惑”走向“豁”。

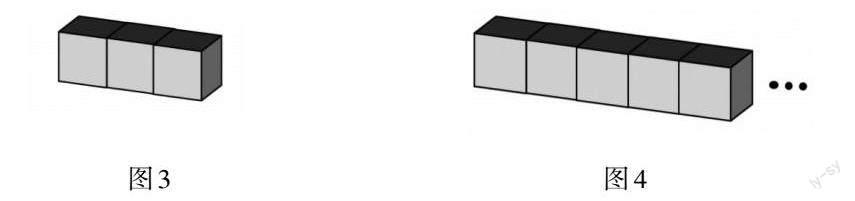

例1,“把3個完全相同的正方體拼成一個長方體,這個長方體的表面積是350平方厘米,每個正方體的表面積是多少平方厘米?”。

本題只有“350平方厘米”這個顯性的數字信息,如何建立長方體和正方體表面積之間的聯系,我們需要將拼接后的圖形畫出來。從圖3中可知350平方厘米對應的是14個正方形的面積之和,350 ÷ 14 = 25(平方厘米),一個正方形的面積是25平方厘米,正方體有6個面,因此它的表面積就是25 × 6 = 150(平方厘米)。有了圖形的支撐,學生又提出另一種思考的角度:3個正方體共18個正方形的面,拼成一個長方體后減少了4個面,剩余14個面,這14個面的面積總和是350平方厘米,再用350 ÷ 14 × 6算出一個正方體的表面積。教師追問:“如果是5個正方體拼成一個長方體,表面積減少了多少個面?照樣這樣長條狀拼法,n個正方體拼成一個長方體呢?”學生從(3 - 1) × 2 = 4到(5 - 1) × 2 = 8,再到(n - 1) × 2,由具體到抽象,借助數形結合發現規律。

這是拼接,如果是截取呢?出示學生提供的第二個困惑題:

例2,“從一個長方體上截下一個體積是32立方厘米的小長方體后,剩下的部分正好是棱長4厘米的正方體,原來長方體的表面積是多少平方厘米?”(見圖4)

本題中僅有兩個看似不相關的信息,要求長方體的表面積需要知道長、寬、高,而這三個信息在題目中沒有一個是直接告知的,大部分學生無從下手。如果借助數形結合,就能輕松、直觀地找出隱藏條件。學生通過畫圖分析,發現“剩下的部分正好是棱長4厘米的正方體”是本題解題的關鍵,說明原來的長方體底面一定是一個邊長是4厘米的正方形,此時只需再求出長方體的高即可,而截下的小長方體底面也是一個邊長是4厘米的正方形,由體積32立方厘米可以求出截下的小長方體的高,這條截下的高加剩下的高就是原來長方體的高,至此,原長方體的長、寬、高已知,就能求出其表面積,問題迎刃而解。

三、課后方法提煉和鞏固提升

綜上所述,教師應引領學生在知識梳理、繪圖分析、易錯辨析、困惑解析、方法提煉等數學活動中,讓學生對本節課知識點融會貫通、舉一反三、數形結合等數學思想方法,在感悟數學思想方法的同時發展學生核心素養,教師可以勾畫魚骨圖板書(圖5),總結本節復習課主要教學過程。

總之,讓學生在復習中學會復習的關鍵是,教師要讓學生學會自主復習,讓學生經歷自主整理、融會貫通、舉一返三等復習過程;同時,教師要給予必要的指導,通過課前知識梳理、課中思維碰撞、課后方法提煉,學生有備而來,教師因材施教,最終達成和諧共長,學生親歷如此持續循環的課前、課中、課后復習全過程,逐步在復習中提升復習力。

[參 考 文 獻]

[1]中華人民共和國教育部.義務教育數學課程標準(2022年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2022:27.

[2]徐世鳳.大單元整體教學視域下的小學生量感培育策略——以“面積單位”教學為例[J].中小學教學究,2022,23(05):35-38.

[3]斯海霞,葉立軍.大概念視角下的初中數學單元整體教學設計——以函數為例[J].數學通報,2021,60(07):23-28.

(責任編輯:楊紅波)