以理想與情懷養成為導向的森林培育學課程教學思考

劉效東 蘇艷 何茜

[摘 要]新林科建設背景下,我國林學專業人才肩負著鄉村振興、生態文明和美麗中國建設的時代使命。森林培育學課程作為林學專業最主要的骨干課程之一,對標新林科建設要求開展課程教學改革勢在必行。文章基于當前森林培育學本科課程教學存在的問題以及國內開展相關教學改革研究的現狀,提出了“理想+情懷+理論+技能”的森林培育學課程教學理念與實踐模式,以期為培育“知林、營林、愛林、強林”的新時代林業專業人才提供參考。

[關鍵詞]森林培育學;課程教學;新林科;美麗中國

[中圖分類號] G642 [文獻標識碼] A [文章編號] 2095-3437(2023)01-0049-04

林學專業作為農學類的一個傳統專業,為我國的“三農”建設培養了大量的優秀人才。新時代背景下,我國林學專業人才更是肩負著鄉村振興、生態文明和美麗中國建設的時代使命[1]。課程建設是專業建設與人才培育的基礎,打造“金課”是新林科建設的關鍵發力點。森林培育學課程既是林學專業最主要的骨干課程之一,也是森林保護、水土保持等專業的必修課程,對培育“知林、營林、愛林、強林”的新時代林業專業人才具有重要作用。對標新林科建設要求,森林培育學的課程建設與改革勢在必行。

森林培育學是一門涉及森林培育全過程的理論和實踐的課程[2],具有很強的理論綜合性與技術復雜性。從課程架構來講,森林培育學涵蓋了森林培育基本原理以及林木種苗培育、森林營造、森林撫育與收獲、森林培育規劃設計、區域森林培育與林業生態工程等的理論和技術。從課程體系來講,森林培育學涉及從林木種子、苗木、造林更新到林木成林、成熟的整個培育過程。從專業的培養建制來講,森林培育學課程作為聯系前端林木遺傳育種學、后端森林經理學的紐帶,在林學專業教育過程中起到了關鍵性的承上啟下作用。

圍繞高等農林院校林學專業森林培育學課程建設與教學改革,近二三十年來我國學者分別從森林培育學課程教材建設、教學模式改革、精品課程與精品資源共享課程建設、實踐教學體系建設與改革等方面開展了全方位的探索與實踐。沈國舫[3]立足于世紀交接的新起點,系統地回顧了森林培育學教材建設的背景與歷史;李國雷等[4]在深刻總結森林培育學課程的特點及國內外森林培育學教材出版現狀的基礎上,就新時代我國森林培育學教材的編寫提出了具體建議。曹兵等[5]、張斌等[6]分別針對森林培育學課程教學及其模式改革提出了具體問題與改革對策。敖妍等[7]對國家級精品資源共享課程森林培育學建設的背景、思路及成效進行了系統總結。何茜等[8]、余旋等[9]分別就森林培育學本科教學實習、實踐教學等方面的存在問題提出了有效的改革舉措。從整體上看,這些探索與實踐對促進森林培育學學科的教學與實踐、提升林學專業學生綜合素質與能力起到了積極作用。

《新林科共識》和《中國新農科建設宣言》的先后發布為我國新時代農林人才培養、專業建設與課程改革確立了新目標、謀劃了新方向、開啟了新局面。新林科建設為新時代林學專業建設與發展提供了新機遇,森林培育學的課程教學與人才培養需要積極回應社會新需求、學科新問題。由于森林培育學課程內容體系多元、理論交叉性強,加之受學時所限,以往“填鴨式”教學、被動式學習較為普遍,因此學生缺乏學習主動性。本文提出以理想與情懷養成為導向的森林培育學課程教學思路,突出我國林史、林情以及林業情懷在課程教學中的導向地位,注重對學生營林、強林理想與知林、愛林情懷的培育,面向新時代、新林業、新契機,優化學生服務林業、服務社會的專業理論與技能。

一、了解我國林史林情,樹立專業理想

我國曾經是一個多林的國家,經考證分析,4000年前我國森林覆蓋率高達60%以上[10]。但由于歷史上大規模的毀林開荒、統治階級的大興土木、老百姓的薪炭樵采、戰爭的破壞等原因,其中近代是我國森林資源被破壞最嚴重的時期,新中國成立前我國森林覆蓋率僅為12.5%。由森林植被被破壞引發的各種自然災害如洪澇、干旱、荒漠化、水資源緊缺等生態與社會事件不勝枚舉,其教訓至今令人刻骨銘心。新中國成立后,林業取得了一定的成就。然而,在巨大的人口壓力下,森林資源長期處于不夠豐富的狀態[2,10]。從森林覆蓋率的歷史數據來看,第一次森林資源普查(1973—1976年)時全國森林覆蓋率為12.7%,第二次(1977—1981年)、第三次(1984—1988年)森林資源普查時全國森林覆蓋率也僅分別為12%和12.98%。從森林蓄積量數據來看,1949年我國森林蓄積量為108億m3,歷經50年,第五次(1994—1998年)森林資源普查結果僅為112.7億m3。我國此時的森林資源增速慢、質量低,生態環境質量不容樂觀,生態災難依然突出。

21世紀以后,我國林業進入了嶄新的發展時期,林業在社會經濟中的地位更加明確和重要。天然林保護工程、退耕還林還草工程、京津風沙源治理工程等一系列重大林業生態工程相繼實施,大大推進了整個林業的發展進程。2003年,中共中央、國務院發布了《關于加快林業發展的決定》,標志著我國林業發展進入了新的發展階段。2007年,中共中央在第十七次全國代表大會上明確提出了生態文明建設的發展要求,并于2012年第十八次全國代表大會中進一步把生態文明列入五位一體的總體布局。截至2018年年底,我國森林覆蓋率已達22.96%,森林面積達到2.2億hm2,森林蓄積量達175.6億m3,森林面積和蓄積量連續30多年保持雙增長,成為全球森林資源增長最多的國家。

我國林業取得上述成就,少不了一代代林業人、一批批林學家與森林培育學家(梁希、陳嶸、郝景盛、馬大浦、沈國舫等)的奮發圖強、艱苦耕耘。學史以明智,鑒往而知來。林史、林情在森林培育學課程教學中具有基礎性地位,同時也應作為開展課程思政的重要元素。加強對林史、林情的認知對于幫助學生確立專業理想、將個人所學融入社會經濟建設的觀念轉型至關重要。然而,在森林培育學課程的實際教學中一般僅將其列為課程引言的一部分,重視度不足,故事性與啟發性不強。因此,筆者在課程教學大綱的編寫與實際教學中整合了多方面資料,將森林培育學概論部分安排了4個授課學時,從而對后續課程開展形成了有力的理念支撐,學生學習效果良好。

二、心系祖國大美森林,培養專業情懷

中國幅員遼闊,地貌、氣候多樣,地理多樣性、生物多樣性突出。空間上,由北向南依次發育著寒溫帶針葉林、溫帶針葉與落葉闊葉混交林、暖溫帶落葉闊葉林、亞熱帶常綠闊葉林和熱帶季雨林及雨林等地帶性森林植被類型;在同一氣候區內,由于地形、土壤以及人為活動等的影響,森林植被類型以及群落結構組成也顯現出豐富多樣性。森林具有供給(食物、材料等)、支持(水循環、生物多樣性等)、調節(水源涵養、水土保持等)和文化(觀賞、游憩、康養、保健等)等多種功能,而且隨著工業化、城鎮化的進一步發展,人類對于森林功能及森林產品的需求愈發迫切。

森林有大美。新疆輪臺胡楊林、天山雪嶺云杉林、西藏林芝云杉林、西雙版納熱帶雨林、長白山紅松闊葉混交林、河北塞罕壩林場華北落葉松林等一幅幅自然畫卷美不勝收。大美背后,是一代代林業人扎根基層愛林、護林、營林、強林的使命傳承與擔當付出。地處河北省最北端的塞罕壩曾經生態基礎脆弱、自然條件惡劣,三代塞罕壩人牢記使命、艱苦奮斗、傳承接力,將荒原沙地變成了林海,百萬畝人工林蔚為壯觀。今天的塞罕壩,儼然已是林的海洋、河的源頭、花的世界、鳥的樂園、盛夏避暑的天堂、攝影家流連忘返的地方。

在本科低年級階段,不少學生包括林學專業學生把林學專業片面地理解為造林、種樹的專業,在宏觀層面、高度層面、深度層面以及情感層面缺乏認知與銜接。因此,在森林培育學課程的實際教學過程中,筆者通過圖片、視頻、案例以及大學生寒暑期實踐等多種形式幫助學生了解國家林業與生態文明發展戰略,切身體驗我國森林之大美,啟發學生對專業發展前途與社會發展銜接的思考,培養其專業情懷,提高其學習興趣和參與課堂積極性。

三、重視問題導向與案例教學,夯實專業理論基礎

隨著信息化、智能化技術的發展,圍繞高校課程教學形式、教學手段等方面的探索與討論越來越多。但應注意的是,課程教學的開展與改革從根本上說應立足于課程性質與培養目標,而不應盲目跟風、舍本逐末。森林培育學是一門理論綜合性、實踐應用性很強的課程,因此,以問題導向式教學與案例教學為主導的課程教學的開展,對于學生理解把握森林培育學的課程理論內容、認知社會對專業的需求、解決生產實踐問題等方面顯得尤為重要。聯合國教科文組織曾對課堂講授、案例教學、研討會、角色扮演、仿真練習等九種教學方法進行過調查與分析,其結果顯示案例教學法最能夠提高學生的分析能力[11]。

當前,我國林業取得了突飛猛進、世界矚目的成績,我國森林覆蓋率已由20世紀80年代初的12%提高到目前的23.04%,尤其是人工林面積穩居全球第一。但是,快速發展過程中面臨的新情況、新問題也愈發突出:天然林和人工林中有大量退化的低質低效林,生產力低、穩定性差、生態功能脆弱。筆者基于上述現狀,選取南方杉木產區邊緣地帶與多代連栽的杉木以及北方干旱區與沙區大面積楊樹等“小老頭”林作為典型案例,以翔實的材料生動地展現目前存在的問題、問題歸因分析、解決問題的思路以及目前已開展的研究與相關實踐工作等,從問題出發,啟發學生思考,加深學生對專業的理解。再如,應當如何科學整地、科學造林,尤其是應當如何大規模地營造人工林、開展區域植被恢復?應當如何客觀評價森林對水資源與生態環境的正、負面影響?筆者在實際授課中,結合我國黃土高原干旱地區、華南濕潤地區等區域政策方針、進展成效、存在問題、評價歸因以及討論反思等客觀、典型案例,以問題為導向,融合專業理論,強化學生理論認知的深度,提高學生分析問題的能力以及增強學生未來參與我國林業建設的使命感與迫切感。

此外,在課堂教學過程中,筆者圍繞困難立地造林(哪里困難、為什么困難、如何解決困難以及有哪些相關生產實踐經驗等)、造林樹種選擇(為什么要選擇、如何選擇、如何評價以及單一樹種規模化造林的慘痛教訓等)、撫育間伐(為什么要開展、如何開展、如何評價以及不當作業強度的教訓與經驗等)等章節內容開展問題導向式教學與案例教學,通過生產實踐中實實在在的正、反面案例呈現經驗教訓,均大大提高了學生對所授內容的興趣濃厚程度、認知程度以及課程認可程度。

四、以創新應用為靶向,錘煉專業技能

我國目前的高等教育人才培養質量與國家、社會對創新型人才的需要普遍存在一定差距[12]。森林培育學本質上是一門生產應用型課程,其理論與技術面向我國的森林培育和國土綠化需求。然而,在森林培育學實踐教學過程中,重形式而輕內容、靈活性與創新性缺乏等問題較為普遍[8]。

產學研合作育人被視為能從根本上解決高等教育與社會、國家需求相脫節問題的重要思路,同時也是創新型人才培養的有效途徑和必然選擇[13]。2019年,華南農業大學林學與風景園林學院在研究林學專業人才培養方案修訂過程中,特別提出要注重加強實踐教學,提高學生創新能力與主觀能動性。在新修訂的人才培養方案中將包括森林培育學在內的專業核心課程的實驗部分單獨設課。修訂后,將森林培育學課程的實驗部分設置成為單獨授課的16學時實驗課,從而保證學生可以進行全過程實驗[14]。這既有利于學生加深對課程理論知識的掌握,也有利于學生加強實驗技能和實踐能力。

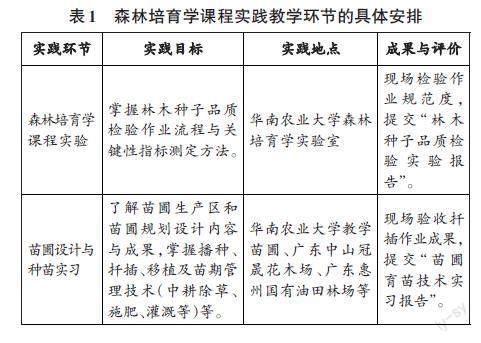

目前,華南農業大學森林培育學課程由課堂理論教學環節(48學時)、課程實驗環節(16學時)以及課程實習環節(1.5周)3大板塊構成(見圖1),其中課程實習環節包括苗圃設計與種苗實習、造林規劃設計實習以及森林撫育間伐設計實習3部分內容(見表1)。在課程實習環節,通過與本地林業企業、基層林場或森林公園聯合開展實習教學,同時依托本學科所承擔的科研項目,打造產學研合作育人模式。基于實地現狀與企業需求,開展苗圃設計、種苗實習、造林規劃設計、森林撫育間伐設計等實踐性、創新性工作,幫助學生鞏固課堂所學理論,錘煉專業技能。此外,通過產學研合作將專業教育與地方社會經濟文化發展相融合,相互支撐、共贏發展。

五、結語

完成鄉村振興、生態文明和美麗中國建設的時代使命,迫切需要培養具有“強林”專業理想、“愛林”專業情懷、“知林”專業理論和“營林”專業技能的“新林人”。課程教學雖是教育中最微觀、最普通的問題,但卻是完成“培養人”這一教育任務的最重要的問題[15]。對標新林科建設,將森林培育學課程思政教育與專業知識教學進行有機融合,把“理想+情懷+理論+技能”的課程教學理念貫穿理論教學與實踐教學的始終,對培養新時代合格的、高素質的林業建設者和接班人具有重大意義。

[ 參 考 文 獻 ]

[1] 趙桂玲,李響,曾慶銀,等.基于需求導向的林學基礎研究關鍵科學問題[J].中國科學基金,2019,33(4):394-402.

[2] 翟明普,沈國舫.森林培育學[M].3版.北京:中國林業出版社,2016.

[3] 沈國舫.關于森林培育學教材建設的一些歷史回顧[J].北京林業大學學報,2002,24(5/6):280-283.

[4] 李國雷,翟明普,劉勇.《森林培育學》教材編寫的探究[J].中國林業教育,2016,34(5):63-72.

[5] 曹兵,賴聲渭,宋麗華.“森林培育學”課程教學改革思考[J].中國林業教育,2005,23(3):55-56.

[6] 張斌,王利寶.森林培育學課堂教學模式改革探討[J].中南林業科技大學學報(社會科學版),2012,6(5):144-146.

[7] 敖妍,馬履一.國家級精品資源共享課“森林培育學”的建設[J].中國林業教育,2014,32(6):47-49.

[8] 何茜,蘇艷,李吉躍,等.森林培育學本科教學實習優化模式研究[J].中國林業教育,2011,29(5):23-25.

[9] 余旋,趙忠.森林培育學課程實踐教學體系的構建與實踐[J].大學教育,2016,5(3):121-123.

[10] 樊寶敏,董源.中國歷代森林覆蓋率的探討[J].北京林業大學學報,2001,23(4):60-65.

[11] 李義勇,孟艷瓊,李春濤.基于應用為導向的《園林樹木學》教學改革探索與實踐[J].課程教育研究,2020,9(11):229.

[12] 童蕊.產學研合作背景下的大學創業型人才培養模式研究[J].高等理科教育,2017,25(2):26-33.

[13] 曹小玉.林學專業產學研合作教育人才培養模式存在的問題及其對策[J].大學教育,2019,8(12):135-137.

[14] 黃東,周瑋,陳曉陽,等.新林科建設背景下林學專業實踐教學改革的探索:以華南農業大學為例[J].中國林業教育,2020,38(6):1-6.

[15] 吳巖.建設中國“金課”[J].中國大學教學,2018,40(12):4-9.

[責任編輯:龐丹丹]