“民言民語”

——“民海拾貝”之限量版(上)

整 理/ 李夏宇

轉眼又是一年的尾巴。都喜歡感嘆時光飛逝,然而我卻要感恩這逝去的時光。2019年,李民老師開始全面闡述其教學體系的基礎理論部分,時至今日我從接觸,到學習、實踐,再到學習、思考李老師的教學體系已經第五年了。

“好記性不如爛筆頭”,李民老師的研討群里各位高手同學的學習方法和精神實在令人佩服。在此我也“顯擺”一下學習的痕跡,當是一次“年終總結”吧!

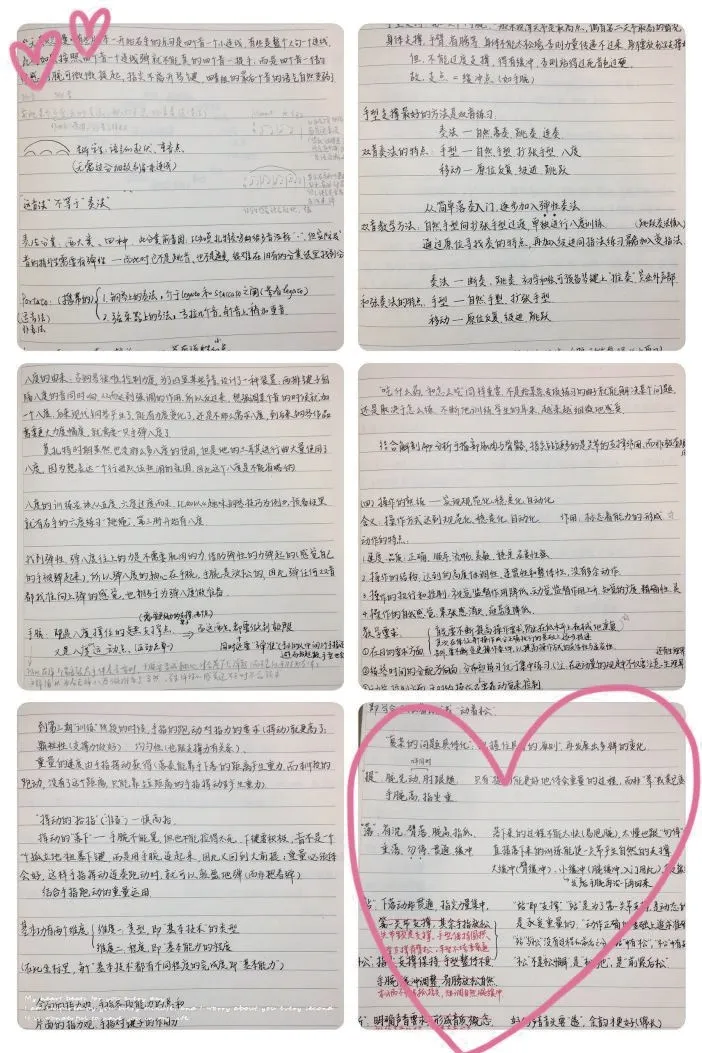

最開始聽李老師的課是在線上實時記錄的,整理到文檔中已經有近五萬字了。字數雖然不少,但大多是“搬運”李老師的上課內容,還未上升到更高的層面。后來李老師說:“會聽課的人,不是記老師說的每一句話,而是記老師說完這個知識點之后‘你想到了什么’。”于是,我就開始有了這么一沓東拉西扯過來的小紙條,方便隨時寫下一些思考。李老師的很多話,當放在不同的時間、不同的語境下聽時,會有不同的感悟。因此,在對李老師的課進行多次“地毯式搜索”后,我開始手寫筆記了。其實這依舊是對李老師上課內容的“搬運”,但手寫更易加深記憶,也便于翻閱。

李老師建議,他的課可以橫向聯系著聽(比如將前三輯的內容跟“拾級而上”系列橫向聯系)。由此,我也改變了以往順著聽課的習慣,開始更有連接,或者遇到問題“回溯(尋找答案)”式地聽。由此也有了我這幾篇“思考”的文章。

在李老師組建的微信研討群里,除了每周三晚能聽到李老師群內專享的直播,還能經常看到李老師在群內答疑。研討群的同學們也是經常分享被李老師“點亮”后的驚喜感想。我將其中李老師的精妙回答整理如下。

關于“貼鍵”

沒有貼鍵奏法,手指揮動和觸鍵就是一切手指運動的基礎。在此基礎上的揮動距離大小根據聲音和音樂表現決定。

問:在演奏過程中,手指全離鍵準備還是要彈的手指準備?

答:演奏中一定是提前準備的,但訓練中會根據訓練的科目、階段、目標的不同有所調整。比如獨立性訓練時,就一定只抬彈奏的手指。而基礎階段的教學不用猶豫,一定是提前準備的。

問:只準備預備要彈的手指?還是所有手指都準備?

答:這種情況有兩種解決思路:一是“強化法”,通過手指訓練強化手指的揮動能力,問題是容易造成過度疲勞,方法不當還會走偏到僵緊的狀態。二是“過渡法”,回到短連線的短句手指練習,強化體會重量在短跑句中的手指和重量轉移相結合的過程。這兩種方法更推薦后者,但如果學生的狀態較好,理解力較強也可以用前者。

關于“天賦”

從喜歡到熱愛、從科學的方法產生完善的技巧、從嚴格的訓練培養出一絲不茍的品質、從不斷攀登中鍛煉出頑強的性格—一切優秀人才都是這樣培養出來的。達到一定程度后,再向上才可能涉及“天賦”的問題。

在我身邊從小就見到眾多天賦遠遠高于我的人,可是很多人卻最終沒有走到本該達到的水平,甚至有些中途就“退場”了,他們共同的原因與天賦密切相關,因為有天賦而認為不用努力,因為有天賦而聽慣了夸贊,因為有天賦而只能接受成績看不到問題,因為有天賦而過于傲嬌和脆弱……說起來真的很讓人唏噓。

因此,希望大家記住:(做)音樂是一份職業,如果要從事它,既不困難也不神秘,和所有職業一樣,想做好就是踏踏實實學習和實踐。就像養花,付之以汗水,培之以養料,引之以陽光,然后用耐心靜待花開—當然最難的是最后這項。

要想進入專業領域,必然要經歷一些“催生”的過程,需要更多的時間和努力,時間的堆積不可避免。但要意識到這些都有副作用,我們怎么消化這些副作用,是家長和老師的一門心學。

大家記住一句話:不可“催花”變“摧花”!

關于“基礎”

比賽現場經常能反映出學生基礎方面的如下四個問題:

一是方法問題。很多學生的技術上面臨緊張僵硬、彈奏重量、手指能力等突出問題。

二是聲音問題。將近一半學生的聲音是完全不合格的。主要是硬,說明觸鍵問題從小沒有解決好,由此無法形成很好的聲音聽覺標準。

三是讀譜錯誤率的問題。一些簡單的音準、節拍就已然錯得十分離譜,更別說句法、奏法、強弱、韻律等這些更深層次的處理了。

四是控場問題。很多學生臺上出狀況,甚至完全失控,小的失誤就更不用提了,看得出來這方面的訓練很薄弱。

以上這些都是基礎的問題,集中起來看是基礎階段的一些標準化問題沒有解決好帶來的。

關于“跳音”

首先,跳音這個概念是鋼琴演奏法獨特的“稱謂”,在樂理體系中并未提及“跳音”一詞(因其在樂理書中更學術的說法是“斷奏”,staccato)。樂理書中對斷奏的時值界是固定的—“只奏原音符的一半時值”但在實際演奏中是不可能按樂理書中的要求彈奏的。

而關于跳音、斷音、斷奏等各說法,一直以來,眾說紛紜,難有定論。關于其時值的探討更是很難用精準的數字來描述(當然也不可能有如此數字的存在)。而這種多樣性,也恰恰是音樂的魅力所在。所以當大家離開音的“時值”長短和跳奏的關系,或者說我們抓住了“跳音”除了“時值”之外更重要的特點,就是彈性。我們可以想象雙手是具有彈性的球:當我們彈輕巧活躍的跳音時,想象這是一個小而輕的乒乓球(我們會由此調整手的張力大小、下鍵快慢等一系列相關的因素);同理,也可以把它想象成更大更重的籃球、實心鉛球,等等。這些對跳音的想象都是基于音樂本身的需要,在演奏時并非僵化不變的(比如同樣是籃球,有充滿了氣的籃球,也有漏氣的籃球,兩者彈性肯定大不相同;同樣是一首作品,在不同的場合、不同的鋼琴上演奏也是有區別的)。

那么接下來我們再來分析一下“彈性”是什么?我對彈性有一些樸素的認識:彈性(彈力)其實是物體張力形成的一種作用力。其基本原理是當物體被壓縮后其張力為了恢復原來的狀態而產生的反向作用力。當皮球運動中遇到阻力,球體變形并被壓縮,球面物質的張力和球內氣壓尋求回到原來整體,于是產生了反向的作用力,皮球被反向運動(這點如果說得不對或不準確后面大家可以補充)。

這是一個比較樸素的理解,大家知道個大概就行。關鍵在于我認為,彈性的基本要素包括張力的大小、速度的快慢和物體的質量這幾個比較關鍵的要素。跳奏的“張力”和皮球的最大不同是它不是一個固定值(皮球的張力達到最大后就固定了),而是來自肌肉和關節各部位的緊張和鎖定狀態所形成的支撐,這一點大家一定要認真體會和了解。這句話應該被描紅,大家一定要反復細品。這就是大家剛才一直討論的問題的關鍵之處。

至于大家談到的其他很多跳奏的奏法,其實是“短時值(甚至是超短時值)的奏法”,其強調的是“短”,而不是“彈性”。當然很多樂曲中是有這樣的要求的,但我希望在入門階段更多的要體會到重量、支撐、速度所形成的“彈性”。

關于“中國樂曲”

中國作品的聲音變化和西方不同,有很多的發音特點是比較“直”的,像《彩云追月》這樣的高音不要太柔和,主要觸鍵的特點是揮動距離小(低觸鍵),揮動速度快(快觸鍵),減少緩沖的動作,指尖更集中。少一些連奏(legato),多用顆粒性的感覺。(待續)