初中物理試題中“陷阱”的設置及防范策略

柳格煒

【摘要】“陷阱”類題目在當前教學當中大量出現,被應用于初中物理教學和考試當中.大部分學生由于審題不認真或基礎知識不牢固,經常會被“陷阱”所誤導.所謂“陷阱”指的就是初中物理當中的易混淆點和知識盲點,設置這些題目主要的目的就是為了對學生的知識掌握情況進行有效檢測,并對學生進行針對性教學.

【關鍵詞】初中物理;陷阱設置;解題教學

通過心理學研究表明,生命個體受到外部刺激以后,會產生一定泛化性的條件反射.在初中物理教學當中設置“陷阱”題目,能夠幫助學生對知識產生深刻的理解,也能夠培養學生學會新的解題方法和解題思路.一個完整的“陷阱”題目,需要包括設置“陷阱”、進入“陷阱”和跳出“陷阱”等,除此之外還需要具有“陷阱”反饋.“陷阱”反饋環節是“陷阱”教學當中一項重要環節.學生通過“陷阱”題目,能夠對自身的解題策略進行調整,優化學生的思維模式,為學生的學習和發展奠定基礎.

1初中物理中常見“陷阱”

1.1通過題目條件設置“陷阱”

這一類型的“陷阱”題目較為常見,主要表現為前后兩題的題目發生一定的變化,通過細節的改動,在題目當中設置“陷阱”.如果學生的解題思路存在問題或者基礎知識掌握不牢固就可能陷入“陷阱”當中,導致解題錯誤.

1.2通過無價值數據設置“陷阱”

這類“陷阱”題目出現次數較多,主要考查學生對知識的掌握情況,如果學生自身的知識水平不足,就無法避開題目當中的“陷阱”,從而無法對題目進行有效解決.這就要求學生充分掌握物理概念和物理知識,以此來更好地解決這些問題.

1.3通過負遷移設置“陷阱”

所謂負遷移,指的就是學生在日常學習和生活過程中所獲得的經驗,這些經驗大部分都是由學生通過主觀意識所產生的.所以如果學生對這些經驗過于依賴,就會影響到學生對定律和概念的判斷.想要減少這些“陷阱”對學生學習和思維的影響,初中物理教師需要逐漸引導學生放棄一些錯誤的主觀性經驗.同時還要讓學生學會多元化的分析和解題,提高學生的學習能力和學習效果.

1.4通過誤導設置“陷阱”

誤導指的并不是出題人采用一些錯誤的方法或者較難的方法對學生進行誤導.主要是由于很多學生在對物理知識進行學習的過程中,對一些概念和公式存在模糊認識,教師抓住這些內容來設置“陷阱”,這一“陷阱”在設置過程中可能是數值的變動,也可能是概念的轉換.通過這類題目能夠加強學生對知識的掌握,幫助學生更好地學習.

2初中物理試題中“陷阱”的防范策略

例1小明同學下課期間在一樓玩耍,上課鈴響以后他從一樓爬到三樓共用了10s,小明在整個上樓過程中,需要克服自身重力,那么以下哪個值與小明克服自身重力做功的功率相近()

(A)3W. (B)30W.

(C)300W. (D)3000W.

解析將小明同學的體重設置為50kg,用字母m表示,每層樓的高度約為3m,從一樓至三樓共有兩層樓高,總高度為6m,用h表示.計算上樓過程中做的功W=Gh=mgh,由此可得W=3000J,小明上樓總共用了10s,所以計算小明上樓功率公式為P=Wt,由此可得P=300W,所以本題選(C).

“陷阱”防范策略本題針對距離、質量和功率等知識進行考查,在題目當中存在一些隱含條件,包括一層樓房的高度和學生的質量,如果學生想對這一題目進行有效計算就需要先對小明的質量和每層樓的高度進行估算,然后通過應用公式才能夠進行有效計算.所以學生在日常生活中需要多思考、多觀察,對日常生活中的物理知識有更多的了解,以此來解決物理問題.

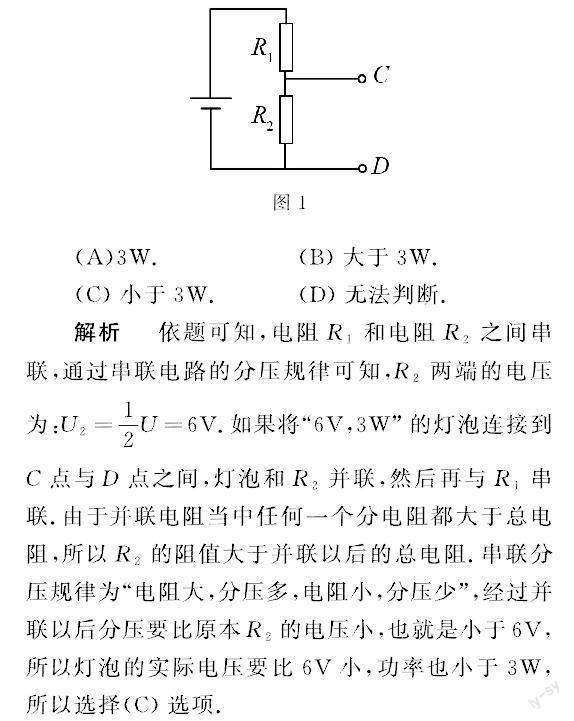

例2如圖1所示,電源的總電壓為12V,電阻R1和電阻R2阻值相等,如果將一個“6V,3W”的燈泡接入到C點與D點之間,那么燈泡的功率為()

(A)3W.(B)大于3W.

(C)小于3W.(D)無法判斷.

解析依題可知,電阻R1和電阻R2之間串聯,通過串聯電路的分壓規律可知,R2兩端的電壓為:U2=12U=6V.如果將“6V,3W”的燈泡連接到C點與D點之間,燈泡和R2并聯,然后再與R1串聯.由于并聯電阻當中任何一個分電阻都大于總電阻,所以R2的阻值大于并聯以后的總電阻.串聯分壓規律為“電阻大,分壓多,電阻小,分壓少”,經過并聯以后分壓要比原本R2的電壓小,也就是小于6V,所以燈泡的實際電壓要比6V小,功率也小于3W,所以選擇(C)選項.

“陷阱”防范策略本文主要考查并聯電路和串聯電路的特點,主要對燈泡更換以后的電阻變化情況進行判斷.這一題目當中的“陷阱”主要是命題者針對學生日常學習過程中容易出現錯誤或者認識模糊的情況進行誘導,以此來考查學生對知識的掌握情況.想要對這一問題進行有效解決,就需要學生對相關物理知識和物理概念有深刻的理解,同時也需要對知識進行拓展.

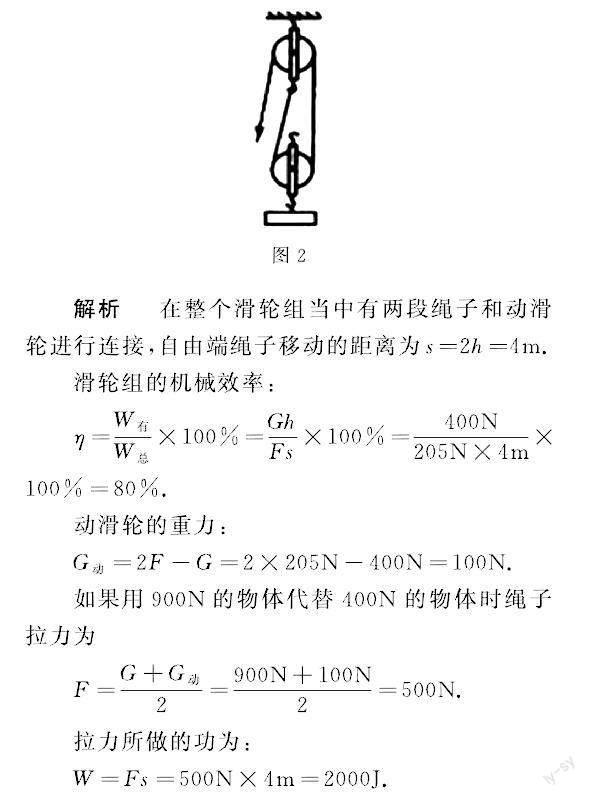

例3工作人員應用圖2中的滑輪組對400N的物體進行勻速上提,上提高度為2m,拉力的大小為250N,那么輪滑組的機械效率為多少?如果將400N的物體換成900N的物體,那么拉力所做的功為多少?

解析在整個滑輪組當中有兩段繩子和動滑輪進行連接,自由端繩子移動的距離為s=2h=4m.

滑輪組的機械效率:

η=W有W總×100%=GhFs×100%=400N205N×4m×100%=80%.

動滑輪的重力:

G動=2F-G=2×205N-400N=100N.

如果用900N的物體代替400N的物體時繩子拉力為

F=G+G動2=900N+100N2=500N.

拉力所做的功為:

W=Fs=500N×4m=2000J.

“陷阱”防范策略本題主要考查學生對機械效率公式和做功公式的應用情況.這一題目主要是通過題目條件的改變來設置“陷阱”,在第二個問題當中條件發生改變,機械效率也會隨之改變,如果在第二個問題當中仍然應用原本的機械效率,就會落入到出題者的“陷阱”當中.學生想要對這種“陷阱”進行識別,需要對題目條件的變化情況進行詳細分析,及時發生其中發生的變化.

3結語

總體而言,“陷阱”類題目目前被應用于各個學科當中,在初中物理教學中應用“陷阱”類題目可以了解學生對知識的掌握情況,也能夠加強學生對物理知識的理解,提高學生的學習效率.

參考文獻:

[1]葉燕珍.初中物理解題教學過程中的“陷阱”設置藝術[J].數理化學習(初中版),2022(09):45-47.

[2]陳萬斌.初中物理試題中的常見“陷阱”及糾錯對策[J].亞太教育,2022(05):187-189.

[3]江耀基.巧識電學“陷阱”規避常見錯誤[J].中學生數理化(中考版),2018(12):16-17.