高中英語單元整體學習目標的建構策略

李小紅 沈曉梅

摘 ? ?要:學習目標是學生實現意義學習的指引和方向。高中英語單元整體學習目標的建構可以從“研讀單元內容,提煉單元主題意義”“依據單元主題意義,制訂單元學習目標”“基于單元學習目標,設置課時學習目標”“聚焦課時學習目標,明確學習評估證據”四個方面展開,讓教與學的過程更具有效性和目的性。

關鍵詞:學習目標;單元整體教學;高中英語

高中英語單元教學承載完整的課程內容六要素和核心素養培養的具體目標任務。教師應為學生將要學習的課程單元設計適合的學習目標,以使學生取得最有效的教學質量和完成富有意義的學習過程[1]。然而,當前的高中英語單元整體教學在學習目標的設置上存在以下三個問題:一是目標碎片化,缺乏系統性,即教師習慣于把重點放在零碎的知識點上,而不是以整體架構的思維明晰學習目標,思考如何使學生達到最大程度的發展;二是目標扁平化,缺乏遞進性,即教師缺乏單元整體意識,忽略了單元整體視角下學習目標的內在聯系,導致學生的深度學習難以發生,核心素養難以落地課堂;三是活動目標迷失,缺乏針對性,即教學活動的設計缺乏目標性,為活動而活動,忽略了對單元主題內涵的挖掘,導致學生難以運用已有圖式開展富有深度與廣度的主題意義探究。下面以人教版普通高中教科書《英語》(以下簡稱“人教版教材”)必修一Unit 2 TRAVELLING AROUND為例具體闡述學習目標的建構策略。

一、研讀單元內容,提煉單元主題意義

課程內容是學生實現學習目標的載體。人教版教材以單元為單位,每個單元都有一個特定的主題,將語言形式和語言意義通過主題語境有機結合起來,形成了“主題—功能—結構—活動”的特征。教師要基于課程標準對單元內容進行深刻領會和把握,梳理單元主題脈絡,為明確“教師應該教什么、學生應該學什么,進而把握學生學習該內容后應該達到的標準”[2]作準備。

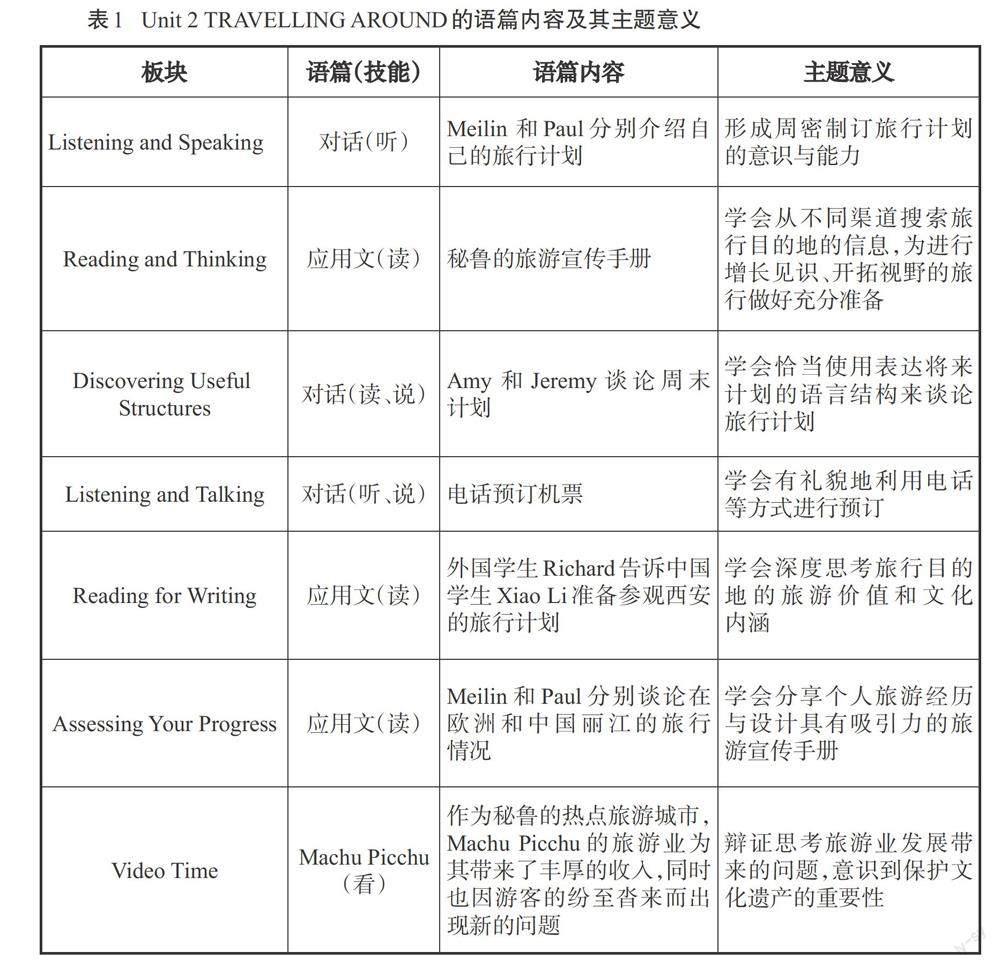

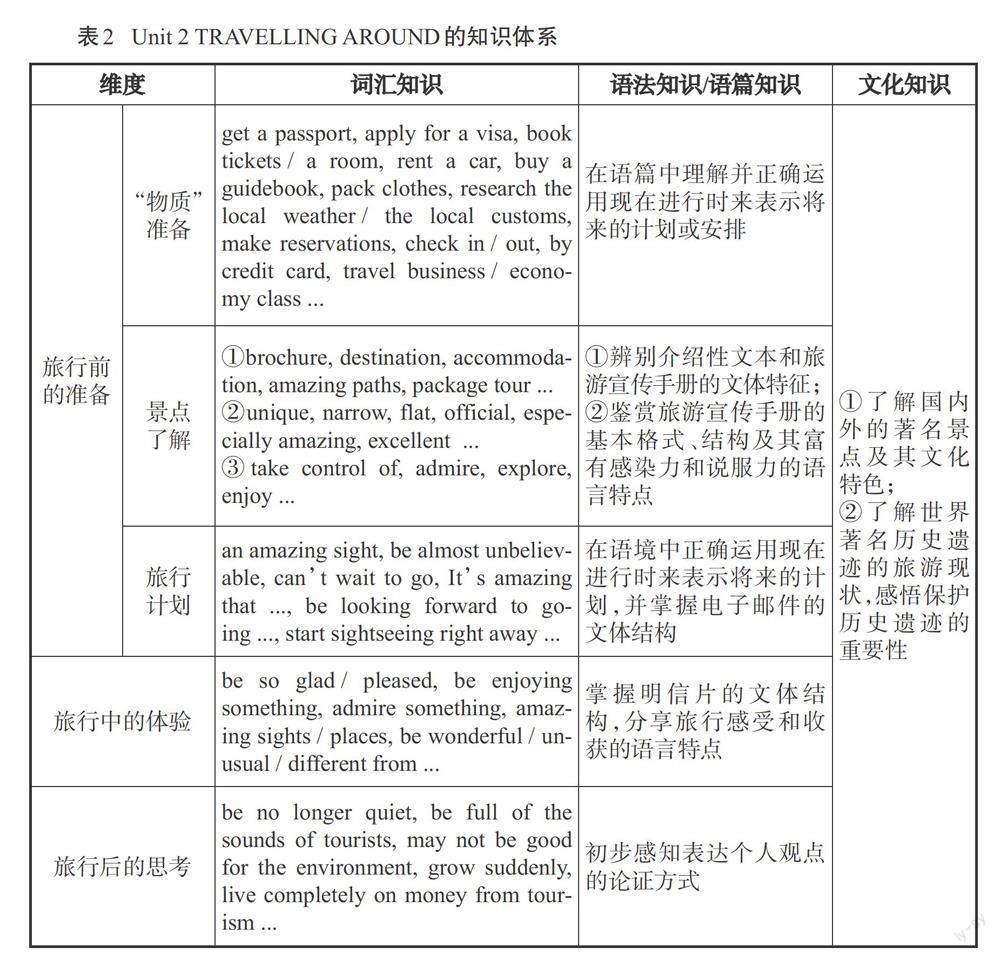

《普通高中英語課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱“《高中課標》”)指出,“研讀語篇就是對語篇的主題、內容、文體結構、語言特點、作者觀點等進行深入的解讀。建議教師首先嘗試回答三個基本問題:第一,語篇的主題和內容是什么?即What的問題;第二,語篇的深層涵義是什么?也就是作者或說話人的意圖、情感態度或價值取向是什么?即Why的問題;第三,語篇具有什么樣的文體特征、內容結構和語言特點?也就是作者為了恰當表達主題意義選擇了什么樣的文體形式、語篇結構和修辭手段?即How的問題” [3]。Unit 2 TRAVELLING AROUND屬于“人與社會”主題語境,圍繞“旅行”展開,內容聚焦旅行計劃的制訂、旅行前的“物質”準備、景點介紹、旅游經歷分享、旅游業發展的利弊討論等,涉及聽、說、讀、看、寫等語言活動。基于對Unit 2 TRAVELLING AROUND的語篇內容及其主題意義的分析(如表1所示),教師形成了如表2所示的單元學習后學生需要掌握的知識體系。

單元知識體系是學生形成基于主題的語言學習方法和策略的前提。在此基礎上,教師提煉單元主題意義,即“在旅行前做足功課是打造旅行自我‘精神向導的重要內容,這不僅包括旅行前的‘物質準備,還包括對目的地的歷史、人文、地理的了解和研究,進而意識到旅行是一種經歷、一種學習和教育”,并根據各語篇主題意義之間的關聯,確定了“旅行前的準備→旅行中的體驗→旅行后的思考”三個學生需要逐層建構的核心學習維度。同時,教師對教材內容進行了調整,即將Discovering Useful Structures板塊的教學移至Reading and Thinking板塊的教學之前,創造性地用好、用活教材,促使核心學習維度的有效達成,幫助學生深刻把握主題意義內涵。

二、依據單元主題意義,制訂單元學習目標

《高中課標》指出教師要“關注主題意義,制訂指向核心素養發展的單元整體教學目標”[4]。換而言之,教師要思考學生單元學習后要達到的學習目標是什么,要理解哪些可遷移的基本問題和核心概念,要掌握哪些可用于實際社會生活的語言知識和語言技能,要發展哪些可持續的學習能力,要培養哪些影響價值取向的文化意識。同時,目標的恰當性越高,促成活動有效性高的可能性越大[5]。在單元主題意義的引領下,教師基于《高中課標》,從語言能力、學習能力、文化意識、思維品質四個素養維度預設如表3所示的清晰、具體且可操作的單元整體學習目標。

在教學之前就有明確的學習目標,教師和學生就知道要去哪里以及如何采取正確的學習策略到達那里。

三、基于單元學習目標,設置課時學習目標

單元學習目標是單元學習的導向和歸宿,而真正想要讓單元學習目標落地課堂則需對其進行分解,使其落實到每一課時中。根據Unit 2 TRAVELLING AROUND的單元學習目標,教師設置了如表4所示的課時學習目標,以使學生在日常學習中明確識別和理解每節課的學習目標,形成個人目標意識,達成每節課的學習效果。

四、聚焦課時學習目標,明確學習評估證據

逆向設計理論認為,教師要秉持“以終為始”的理念,思考如何引導學生達成單元學習目標,即確定學習目標的評估證據,給予學生清晰的成功標準,使他們能夠在學習過程中采取明智的步驟來改進學習[6]。評估證據是學習目標的具體化,能夠判斷學生學習過程中的表現,幫助教師和學生獲取是否具備學習能力的證據。

根據Unit 2 TRAVELLING AROUND的課時學習目標,教師設置了如下評估證據:

【第1課時】運用旅行前準備的詞塊和現在進行時表將來的語言結構與同伴談論國慶節的旅行計劃。

【第2課時】運用現在進行時表將來的語言結構與同伴討論未來的計劃。

【第3課時】掌握旅游宣傳手冊的文體特征、結構特點和語言特色,為杭州設計一份具有吸引力的旅游宣傳手冊。

【第4課時】結合國慶旅行計劃,與同伴談論預訂機票、賓館和餐館等事宜。

【第5課時】運用現在進行時表將來的語言結構給朋友寫一封結構清晰的旅行計劃電子郵件。

【第6課時】運用本單元所學詞匯給朋友寫一封信,分享一次旅行經歷。

【第7課時】結合地方旅游業的現狀,與同伴就旅游業發展的利弊展開討論。

需要注意的是,教師還應從《高中課標》關于核心素養培養的指向出發,結合學習內容,站在學生的立場設計可視、可測的學生評估量表,鼓勵學生進行學習過程的自我監控,即用學習目標來指導學習,用評估量表使學習進程可視化,進而形成有利于自我調整和自我評估的良性學習循環,清晰現在已經掌握了什么,知道通過什么策略縮短已經掌握和將要達到目標之間的差距,激發學習的內驅力。學生評估量表的設置需聚焦課時學習目標,包含理解性表現和成功標準兩個維度,以讓學生知道“我如何知道‘擊中了課時學習目標”。以Unit 2 TRAVELLING AROUND第3課時為例,教師設置了如表5所示的學生評估量表。

單元整體學習目標的設定是教師進行有效果的教和學生進行有意義的學的前提和保障,可以使教與學的過程更具有效性和目的性,即驅動優質教學,讓教師深度思考幫助學生深入持久理解的學習內容,進而作出有效教學的決策,實現有效教學,促使學生達成有意義的學習。

參考文獻:

[1]康妮·M.莫斯,蘇珊·M.布魯克哈特.聚焦學習目標:幫助學生看見每天學習的意義[M].沈祖蕓,譯.福州:福建教育出版社,2020:4.

[2]梅德明,王薔.普通高中英語課程標準(2017年版2020年修訂)解讀[M].北京:高等教育出版社,2020:93.

[3][4]中華人民共和國教育部.普通高中英語課程標準(2017年版2020年修訂)[S].北京:人民教育出版社,2020:59,56.

[5]文秋芳.產出導向法:中國外語教育理論創新探索[M].北京:外語教學與研究出版社,2020:39.

[6]格蘭特·威金斯,杰伊·麥克泰格.追求理解的教學設計[M].閆寒冰,宋雪蓮,賴平,譯.上海:華東師范大學出版社,2017:14.