中國產業鏈關鍵環節自主可控何以實現?

龐磊 陽曉偉

摘 要:文章利用國泰安數據庫、投入產出表與上市公司數據(1990—2020)匹配得到我國1356家高新技術企業,采用空間基尼系數測度高新技術企業集聚程度。同時,文章測度產業鏈中心度與中介度衡量產業鏈關鍵環節可控程度,對我國高新技術企業集聚推進產業鏈關鍵環節自主可控提升程度進行研究,得出以下結論:總體層面,高新技術企業集聚、自主創新有效地推動了我國產業鏈關鍵環節可控能力提升。具體細分,一是所有制層面,國有高新技術企業和民營高新技術企業集聚對產業鏈關鍵環節可控能力提升具有促進作用,國有企業作用強度略大于民營企業;二是行業層面,高新技術企業集聚對產業鏈關鍵環節可控推動程度由強到弱依次為航空、航天器及設備制造業、電子及通信設備制造業和計算機及辦公設備制造業、信息化學品制造業、醫藥制造業和醫療儀器設備及儀器儀表制造業;三是地區層面,高新技術企業集聚對產業鏈關鍵環節可控能力的推動作用強度依次為東部沿海、北部沿海、南部沿海、長江中游、黃河中游、西南地區、東北地區和西北地區;四是技術創新的中介效應,高新技術企業集聚通過技術創新有效驅動了產業鏈關鍵環節實現自主可控。據此,文章提出健全新型舉國體制、強化科技強國、人才強國戰略建議,實現關鍵環節自主可控的目標。

關鍵詞:高新技術企業 產業鏈關鍵環節 自主創新 高質量

DOI:10.19592/j.cnki.scje.401949

JEL分類號:L52,L59,O31? ?中圖分類號:F426

文獻標識碼:A? ?文章編號:1000 - 6249(2023)05 - 107 - 20

一、問題提出

自2017年以來習總書記多次指出,當今世界正在經歷百年未有之大變局,中國本土代表性高新技術企業華為、中興等遭受制裁和打壓,表明在逆全球化風險日趨增高的背景下,產業安全問題變得十分緊要。要想維護產業安全,就必須實現產業鏈關鍵環節自主可控。然而,我國產業鏈面臨雙向競爭局面,低端產業鏈向發展中國家轉移,而高端產業鏈向發達國家回流,存在“兩端斷鏈”的風險(金碚,2021;李天健、趙學軍,2022)。同時,高新技術產業鏈關鍵環節過度依賴進口或并購,如醫療設備、芯片制造等關鍵產品,技術進口多于自主研發,使得我國成為制造業大國而非強國(徐奇淵、東艷,2022)。中國產業鏈關鍵環節自主可控何以實現?高新技術企業集聚提供一個有效思路。

學者們圍繞高新技術產業鏈影響因素,包括研發投入(龍瑜清、湯曉軍,2021)、政府政策(鄒夢婷等,2023)、貿易環境(Duval et al.,2016)、數字化轉型(Bjorkdahl,2020;Brown et al.,2014),產業鏈演化的發展邏輯(張其仔,2021)、空間治理(何龍斌等,2021)、理論內涵與推進策略(曲永義,2022;任繼球,2021),以及技術創新對產業鏈的推進作用(張杰,2022)開展了多維度研究,為我國高新技術產業鏈關鍵環節自主可控的研究奠定了理論基礎。然而,現有研究存在以下四個方面的不足,文章對應不足進行補充和創新。一是現有研究內容集中于產業鏈上述諸多方面,缺乏產業鏈關鍵環節自主可控問題研究。隨著我國產業鏈安全穩定自主可控上升為國家戰略,文章聚焦研究產業鏈關鍵環節自主可控問題,并提出高新技術企業集聚的具體實踐路徑,旨在降低低端產業鏈向發展中國家轉移,高端產業鏈向發達國家回流的“斷鏈”風險,具有一定的現實意義。二是產業鏈研究多為宏觀、中觀理論層面定性討論,理論分析與實踐路徑存在差異,缺乏數據分析與實證檢驗。故而,文章將定性理論轉變為定量實證,從微觀層面定量測度產業鏈中心度和中介度,衡量產業鏈關鍵環節自主可控問題,實證檢驗高新技術企業集聚、技術創新與產業鏈關鍵環節自主可控的影響程度。三是傳統產業鏈研究未突破純經濟利益框架考慮,仍以提高產業鏈附加值為目標。文章基于產業鏈安全穩定,實現關鍵環節自主可控的目標,并未限制于純經濟利益框架,提出新型舉國體制,強化科技強國、人才強國戰略,推進高新技術企業關鍵技術“靶向”目標設定,進一步破解產業鏈的制約瓶頸。四是現有研究通常將產業鏈作為整體研究,文章細分高新技術企業所有制類型,厘清六類行業、八大區域高新技術企業的產業鏈條,刻畫關鍵技術,提出高新技術企業集聚,實現創新“涌現”的自主創新思路,驅動產業鏈關鍵環節自主可控,推進醫藥制造等“卡脖子”關鍵技術突破,彌合已有理論研究的不足。

文章研究旨在實現“十四五”時期發展壯大高新技術產業,打造創新力強、附加值高、安全可靠的產業鏈,引導關鍵產業鏈留在國內,優化產業鏈布局,提升產業鏈現代化水平的具體目標。

二、文獻述評

我國產業鏈安全穩定與關鍵核心技術突破實現自主可控,成為“十四五”時期的重要發展戰略。現有研究發現產業鏈關鍵環節面臨層次低、依賴強、創新弱與結構不合理等問題,亟需加強高新技術產業協同創新,突破關鍵核心技術,推動經濟高質量增長(黃海清、魏航,2022;劉玉蓮、張崢,2019)。隨著產業鏈問題逐步上升為國家戰略,學者們圍繞高新技術產業集聚與產業鏈相關問題進行了多維度研究,具體包括以下三個方面:

一是高新技術產業集聚與產業結構優化升級研究(產業鏈宏觀層面)。我國高新技術產業鏈低端鎖定,現有產業布局分散且多為中低端制造業,加劇了我國產業鏈追隨,而非領導(周禛,2022)的位置,缺乏創新驅動型的高新技術產業。同時,高新技術產業分布的空間結構呈現東部高、中部平、西部低的非對稱且不平衡的發展格局(肖凡等,2022),產業布局呈現中心-外圍狀態(王鵬、吳思霖,2020),使得高新技術產業的分散效應大于集聚效應,在高新技術產業協調發展方面,我國各地區之間的高技術產業缺乏互動,致使產業間的聯動性弱、協調性差、合作效率低,尚未形成互利共生的耦合發展機制,缺乏人才輸送、科技共享、經驗借鑒、政策互通等機制建設(祝影等,2019)。據此,學者們提出了高新技術產業集聚驅動產業結構升級的理論(Kose et al.,2003;楊浩昌等,2020),以及加快高新技術產業集聚,推動產業結構升級的具體路徑(郭衛軍、黃繁華,2021)。

二是高新技術產業集聚與產業新舊動能轉換研究(產業鏈中觀層面)。我國高新技術產業協同創新為經濟增長的新引擎與發動機,為經濟高質量發展提供源動力,能夠實現產業新舊動能實質轉變(孟斌斌等,2022)。同時,高新技術產業主導的技術創新型產業“新動能”替代制造業大規模、粗放型、高污染的要素稟賦型產業“舊動能”,能夠有效推動經濟實現高速度增長向高質量發展轉變(龐磊,2022;朱子云,2019;Acemoglu and Restrepo,2018)。學者們圍繞高新技術產業集聚與產業新舊動能轉換的機制與路徑進行了多維度的詮釋,包括不同區域高新技術產業內外聯動的發展機制(陳勁等,2011)、上下聯動的發展模式(許娟等,2009;張越、余江,2016)以及高新技術產業集聚協同創新的發展路徑(趙炎等,2022),詮釋推動產業新舊動能轉換的內在邏輯(裴長洪、倪江飛,2020)與分解因素(鄭江淮、荊晶,2023),進一步推動增長動力切換(劉秉鐮、陳詩一,2019)。

三是高新技術產業集聚與產業鏈安全穩定自主可控研究(產業鏈微觀層面)。我國高新技術產業關鍵技術(光刻機、芯片、觸覺傳感器等)面臨“卡脖子”問題(袁立科,2022),構建產業鏈新格局、提升自主創新能力,建設安全穩定的產業鏈體系(任保平,2021)成為新時代的新要求。至此,產業鏈安全穩定上升為國家戰略,學術研究逐步由價值鏈(Antras? and Alonso,2020;Gereffi and Lee,2016)轉向產業鏈(林淑君、倪紅福,2022),突破了純經濟效應的考量。學者們從理論上提出高新技術產業集聚打通產業鏈堵點斷點,推進點鏈協同、長短結合與內外聯動(盛朝迅,2022),以及重組、遷移與合并產業鏈,重塑產業鏈關鍵技術,降低對外依賴程度,提升產業鏈安全水平(徐奇淵、東艷,2022)的觀點。羅良文、趙凡(2021)通過實證研究高新技術產業集聚與工業總產值增長率代理的產業競爭力問題,發現高新技術產業集聚有效地提升了產業競爭力水平。田喜洲等(2021)、吳偉萍等(2020)、Xie et al.(2019)、Kohler(2002)等國內外研究得出與上述研究相似的結論。

基于現有研究,文章聚焦高新技術企業集聚微觀層面,細化分析六類行業、八大區域異質性,量化研究產業鏈關鍵環節自主可控程度,實證分析高新技術企業集聚、自主創新驅動產業鏈關鍵環節自主可控提升的程度,旨在連接理論與實證研究的縫隙。

三、理論分析與研究假設

(一)理論分析

高新技術企業集聚驅動產業鏈關鍵環節自主可控的直接效應。高新技術企業集聚理論源于熊彼特創新產業集聚理論,融合產業集聚理論與技術創新理論闡釋創新成簇群集于近鄰部門的非隨機分布現象(約瑟夫·熊彼特,2020)。高新技術企業集聚異質于傳統產業集聚,能夠實現核心技術“1+1>2”的規模經濟效應,實現核心技術“涌現”,形成關鍵技術催化、分工、擴散與一體化協作的產業鏈模式(劉鵬振等,2022)。同時,高新技術企業集聚為指向性集聚,梳理圍繞“卡脖子”產業鏈關鍵環節設立靶向目標,通過橫向經濟聯系,推進同類型高新技術企業競爭集聚“做大做強”,核心技術優勝劣汰,以及縱向經濟聯系,推進異質性高新技術企業合作集聚“互利共生”,實現優勢互補,進一步提升產業鏈關鍵環節垂直專業化水平,形成關鍵環節自主可控的完整產業鏈體系。此外,我國產業鏈發展具有“干中學”和“用中學”的后發優勢,隨著高新技術企業集聚規模經濟效應日益凸顯,國內企業之間的可變成本、交易成本不斷下降,產業鏈的“向心力”逐步增強,高新技術企業核心技術的極化效應與回程效應將進一步強化(羅巍等,2020),逐步破解產業鏈關鍵環節技術封鎖問題,實現產業鏈關鍵環節自主可控。

高新技術企業集聚通過技術創新驅動產業鏈關鍵環節自主可控的間接效應。高新技術企業集聚推進利用式創新逐步走向探索式創新(凌鴻程等,2022),關鍵技術實現從無到有、從0到1、由點到線的突破。高新技術企業集聚能夠高效率組織與協調產業鏈上下游技術合作,推動產業前向關聯技術應用與后向關聯技術創新,實現關鍵技術自主創新能力提升(劉海兵、楊磊,2022)。同時,技術創新作為我國產業鏈關鍵環節自主可控的重要支點,關鍵技術的漸進式利用創新轉變為根植性探索創新,自主創新加速推進了產業鏈關鍵環節的核心技術實現由引進為主、引創并舉到自主創新引領的轉變(程恩富、吳文新,2019),實現產業鏈關鍵環節自主可控。此外,高新技術企業自主創新通過精耕細作、靶向作戰,進一步推動技術鏈與產業鏈適配程度提升,將技術鏈賦能產業鏈,技術研發轉化應用于產業鏈關鍵環節,實現技術與產業同頻共振,制造中心向創造中心轉變,有效提升產業鏈關鍵環節自主可控程度(張于喆等,2021)。故而,我國高新技術企業自主創新應聚焦世界科技前沿、國家戰略需要與本土產業優勢,評定產業鏈重點領域關鍵技術,合理運用新型舉國體制,攻克產業鏈關鍵環節核心技術。

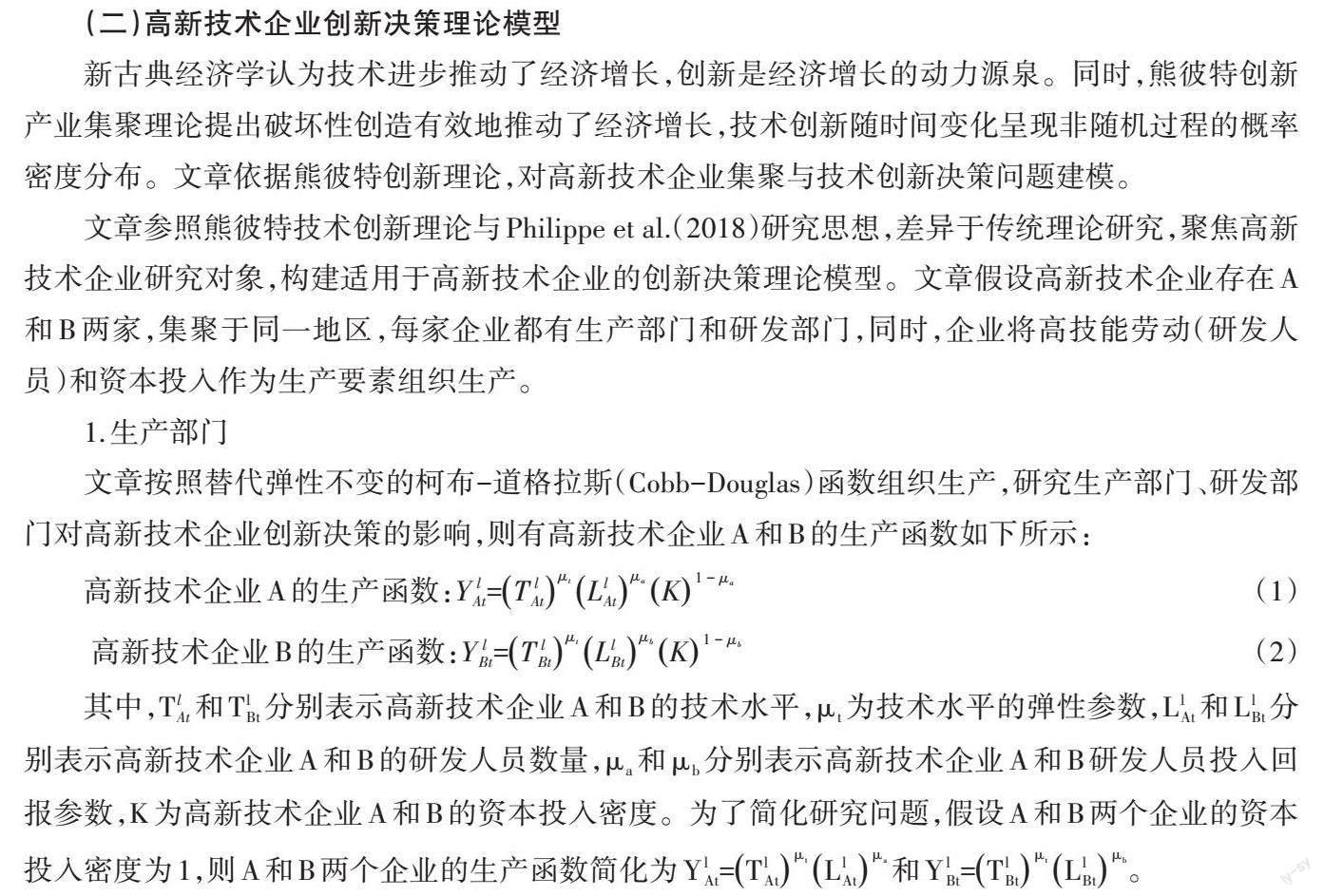

(二)高新技術企業創新決策理論模型

新古典經濟學認為技術進步推動了經濟增長,創新是經濟增長的動力源泉。同時,熊彼特創新產業集聚理論提出破壞性創造有效地推動了經濟增長,技術創新隨時間變化呈現非隨機過程的概率密度分布。文章依據熊彼特創新理論,對高新技術企業集聚與技術創新決策問題建模。

文章參照熊彼特技術創新理論與Philippe et al.(2018)研究思想,差異于傳統理論研究,聚焦高新技術企業研究對象,構建適用于高新技術企業的創新決策理論模型。文章假設高新技術企業存在A和B兩家,集聚于同一地區,每家企業都有生產部門和研發部門,同時,企業將高技能勞動(研發人員)和資本投入作為生產要素組織生產。

1.生產部門

文章按照替代彈性不變的柯布-道格拉斯(Cobb-Douglas)函數組織生產,研究生產部門、研發部門對高新技術企業創新決策的影響,則有高新技術企業A和B的生產函數如下所示:

高新技術企業A的生產函數:[YlAt]=[TlAtμtLlAtμaK1?μa]? ? ? ? ? ? ?(1)

高新技術企業B的生產函數:[YlBt]=[TlBtμtLlBtμbK1?μb]? ? ? ? ? ? ?(2)

其中,[TlAt]和[TlBt]分別表示高新技術企業A和B的技術水平,[μt]為技術水平的彈性參數,[LlAt]和[LlBt]分別表示高新技術企業A和B的研發人員數量,[μa]和[μb]分別表示高新技術企業A和B研發人員投入回報參數,[K]為高新技術企業A和B的資本投入密度。為了簡化研究問題,假設A和B兩個企業的資本投入密度為1,則A和B兩個企業的生產函數簡化為[YlAt]=[TlAtμtLlAtμa]和[YlBt]=[TlBtμtLlBtμb]。

2.研發部門

研發部門的技術創新可能成功,也可能失敗。文章依據熊彼特技術創新理論,將技術創新概率[Plit]和研發人員投入[Llit]、現有技術水平[Tlit]的關系表示如下:

通過聯合高新技術企業技術創新概率公式(3)、成本函數公式(9)和人員需求函數公式(11),不難發現技術創新決策概率[Pl*it]函數隨[i]的進入而增加,二者呈現單調遞增關系,說明高新技術企業集聚能夠推動企業A和B執行技術創新決策,增加技術創新研發投入,進一步提升技術創新水平和自主創新能力。

據此,高新技術企業A和B集聚交替推進技術創新決策概率提升,在產業鏈關鍵環節核心技術方面“精雕細刻、精耕細作”,實現自主技術創新。文章通過上述理論分析與創新決策理論模型推演,提出高新技術企業集聚、自主創新與產業鏈關鍵環節自主可控的研究假設。

假設1:高新技術企業集聚提升了產業鏈關鍵環節的自主可控能力,進一步推動產業鏈關鍵環節實現自主可控。

假設2:高新技術企業集聚通過技術創新提升了產業鏈關鍵環節的自主可控能力,技術創新為中介變量。

四、研究設計

(一)變量定義與測度方法

1.解釋變量:高新技術企業集聚

文章中高新技術企業集聚,參照白冰等(2021)以及趙作權(2014)的研究方法,采用空間基尼系數衡量,高新技術企業空間集聚是空間格局偏離隨機狀態的過程,空間基尼系數水平越高,越遠離空間隨機狀態,具體如下式(13)所示:

其中,[cj=sijsj],[c=1mjmci],[sij]是高新技術企業所處行業[i]占[j]地區產值的比重,[sj]是[j]地區產值占全國總產值的比重,[m]為高新技術企業所處行業總數,[λj]是行業[i]按照[cj]降序排列的位置數。因此,空間基尼系數表示高新技術行業[i]相對于全國其他行業的集聚程度,更為科學地測度高新技術企業集聚水平。文章采用空間基尼系數,旨在彌合行業集中度、赫芬達爾指數以及區位熵等指標的測量誤差與不足。高新技術企業集聚程度取值范圍[Aggloit∈[0,1]],進一步可以得到如下結論:當[Aggloit]趨近于0時,高新技術企業空間格局處于空間隨機狀態;當[Aggloit]趨近于1時,高新技術企業空間格局處于集聚狀態,并且高新技術企業集聚空間基尼系數越高,空間集聚水平越高。

2.被解釋變量:產業鏈關鍵環節自主可控程度

文章參照王周偉等(2018)產業空間網絡結構與測度方法,構建并測算高新技術產業鏈節點中心度、中介度的整體網絡密度。由于高新技術產業存在上游產業和下游產業,即前向關聯和后向關聯,故而,文章將高新技術產業鏈節點前向關聯和后向關聯中心度分別定義為產業鏈的入度和出度,如下所示:

其中,[Industryik]表示高新技術產業鏈之間關聯路徑條數總數,而[Industryik(i)]表示經過該高新技術產業節點的路徑條數。此外,為了除去產業網絡規模的影響,對公式(17)除以自由度[(n?1)(n?2)]進行標準化處理,進一步闡釋高新技術產業中介度,有效測度產業鏈節點在生產網絡中的媒介強度,產業鏈中介度數值越大,產業鏈節點對整個生產網絡的影響越大,反之亦然。若該產業鏈節點不承擔中介作用,則會使其上下游產業鏈條出現斷裂,致使整個生產網絡無法正常運行,文章引入高新技術產業鏈中介度進一步衡量該產業鏈的關鍵環節。

文章采用高新技術產業鏈中心度與中介度作為被解釋變量,衡量產業鏈關鍵環節可控問題,基于以下三點考慮:一是產業空間網絡結構理論與測度方法能夠有效解決復雜生產網絡中的節點問題,匹配生產網絡節點指向其他節點或被其他節點指向,而后進行算術平均計算,能夠進一步劃分為點出度、點入度和中心度,即出度、入度和中心度;二是產業空間網絡結構理論能夠直觀地反映產業鏈關鍵環節可控程度問題,同時,該理論與測度方法適用于各類型產業,包括高新技術產業。故而,文章對高新技術產業鏈出度、入度和中心度的計算更具實踐意義,能夠有效指出我國“卡脖子”產業鏈關鍵環節自主可控問題,進而提出具有針對性的對策建議;三是已有文獻對產業空間網絡結構理論應用于其他產業的支撐(李敬等,2014;Gereffi and Lee.,2016)。因此,文章采用產業空間網絡結構方法測算高新技術產業鏈的入度、出度和中心度,衡量產業鏈關鍵環節自主可控問題。

3.中介變量與控制變量

基于以往研究,文章將高新技術企業專利被引數量與專利授權率之積作為中介變量,衡量高新技術企業自主創新程度,實證研究高新技術企業集聚、自主創新與產業鏈關鍵環節自主可控問題。同時將研發投入強度、貿易開放度、外商直接投資占比、產業結構水平、人力資本水平以及全要素生產率代表的經濟發展水平作為控制變量,實證分析的相關變量選擇與測度方法,詳見下表1所示。

文中高新技術企業集聚為微觀企業層面數據,將高新技術企業數據按照所有制類型、所處行業以及地區分類,測度高技術企業集聚程度,自主創新采用高新技術企業專利被引數量與專利授權率之積衡量,產業鏈關鍵環節自主可控相關指標為產業層面數據。因此,文章從高新技術企業所有制類型、行業和地區角度研究產業鏈關鍵環節自主可控問題,旨在提出具有操作性與針對性的對策建議。

(二)數據來源與變量統計

1.數據來源

文章采用數據主要來源于國泰安、高新技術產業數據庫、《中國科技統計年鑒》以及各年《投入產出表》(2015、2017、2018、2020),缺省數據采用增長率迭代方式補足,行業層面、地區層面與所有制層面為企業數據加總分析。文中測算高新技術產業鏈出度、入度和中心度,采用《投入產出表》數據包括進口中間品等國際數據,聚焦高新技術產業,測算前向關聯產業程度,部分學者稱之為行業滲透程度。此外,文章測算高新技術產業后向關聯產業程度,并將兩者結合考量該高新技術產業鏈節點中心度問題。同時,文章采用空間基尼系數測量我國高新技術企業集聚水平,根據《高新技術產業(制造業)分類(2017)》,將高新技術企業分為醫藥制造,航空、航天器及設備制造,電子及通信設備制造,計算機及辦公設備制造,醫療儀器設備及儀器儀表制造,信息化學品制造等六類。文章參照中國經濟增長韌性(王素素等,2022),以及地區經濟發展不平衡(楊萬平、李冬,2022)研究,按照經濟發展程度,將區域分為東部沿海(上海、江蘇、浙江)、北部沿海(北京、天津、河北、山東)、南部沿海(福建、廣東、海南)、長江中游(湖北、湖南、江西、安徽)、黃河中游(陜西、山西、河南、內蒙古)、西南地區(云南、貴州、四川、重慶、廣西)、東北地區(遼寧、吉林、黑龍江)以及西北地區(甘肅、青海、寧夏、西藏、新疆)等八個區域。同時,文章采用高新技術企業專利被引數量與專利授權率之積衡量自主創新水平,數據來源于國泰安數據庫。此外,產業鏈關鍵環節可控程度采用高新技術產業鏈中心度衡量,通過計算高新技術產業前向關聯與后向關聯產業數目,測算高新技術產業鏈入度和出度,將高新技術產業鏈入度和出度的算術平均數作為產業鏈中心度。同時,文章對高新技術產業進行行業分類,將經過該高新技術產業節點的路徑數目與產業鏈之間關聯路徑總數之比作為產業鏈中介度,進一步衡量產業鏈關鍵環節的支配地位與優先選擇權力,數據來源于《高新技術產業(制造業)分類(2017)》與《投入產出表》匹配,據此度量高新技術產業鏈入度與出度。此外,研發投入強度、貿易開放度、外商直接投資、產業結構水平、人力資本水平以及全要素生產率等指標數據來源于國家統計局、《全國科技經費投入統計公報》、各省《統計年鑒》、《中國人口統計年鑒》和《中國勞動統計年鑒》。

2.變量描述性統計

文章對實證分析所需的變量進行描述性統計,包括高新技術產業鏈中心度、中介度,高新技術企業集聚程度、高新技術企業自主創新能力,以及研發投入強度、貿易開放度、外商直接投資占比、產業結構水平、人力資本水平、全要素生產率等指標的平均值、標準差、最小值和最大值,具體如下表2所示。

基于上述變量的描述性統計分析,筆者對高新技術企業集聚、自主創新以及產業鏈關鍵環節可控問題進行實證研究,旨在測度我國高新技術企業集聚驅動自主創新,提升產業鏈關鍵環節可控的力度。

(三)模型的設定

依據上述理論分析、創新決策理論模型推演、研究假設和設計,文章對高新技術企業集聚、自主創新與產業鏈關鍵環節自主可控問題進行實證分析,計量模型如下公式(18)至公式(24)所示:

其中,高新技術企業集聚、自主創新與產業鏈中心度和產業鏈中介度的回歸分析中,貿易開放度、外商直接投資占比、產業結構水平、人力資本水平與全要素生產率等指標為一組控制變量。

五、實證分析

基于上述理論分析與研究設計,文章為了進一步分析高新技術企業集聚、自主創新與產業鏈關鍵環節自主可控問題,采用所有制層面、行業層面以及地區層面數據進行實證檢驗,實證測度高新技術企業集聚提升產業鏈關鍵環節自主可控程度。

(一)基準回歸結果

為了準確分析并測度我國高新技術企業集聚對產業鏈關鍵環節自主可控能力提升的影響程度,文章經過Hausman檢驗,發現P值為0.0000,故而采用固定效應模型(FE)進行回歸分析。

此外,文章采用高新技術產業鏈中心度與中介度的計數變量(未經算術平均處理)作為被解釋變量參與回歸作為對照,考慮到被解釋變量產業鏈中心度和中介度計數變量的方差與期望存在顯著差異,故而,文章采用負二項回歸(NB)對比固定效應模型回歸(FE)報告基準回歸結果。下述模型1至模型4分別對應公式(18)至公式(21),基準回歸結果如下表3所示。

通過上述基準回歸結果分析,無論采用固定效應回歸或是負二項回歸,均可以得出高新技術企業集聚對產業鏈關鍵環節可控具有促進作用。通過模型1、2與模型3、4對比研究,發現高新技術企業集聚對產業鏈中心度和中介度均有促進作用,同時,高新技術企業集聚對產業鏈中心度的作用強度稍大于產業鏈中介度。究其原因,筆者認為高新技術企業集聚對產業鏈中心度和中介度的影響具備序貫特性,高新技術企業集聚首先影響產業鏈中心度,其次影響產業鏈中介度,源于高新技術企業集聚初期階段有效地推動了產業前向關聯與后向關聯,影響高新技術產業鏈中心度;而高新技術產業鏈中介度建立在中心度的基礎上。因此,高新技術企業集聚對產業鏈中介度的影響時滯于產業鏈中心度。故而,模型1、2和模型3、4呈現出高新技術企業集聚對產業鏈中心度和中介度的差異,這也反映了我國目前正處于產業鏈關鍵環節自主可控逐步實現的初期階段。此外,通過各控制變量回歸系數可以看出,研發投入強度、貿易開放度、外商直接投資占比、產業結構水平、人力資本水平以及全要素生產率等控制變量對產業鏈關鍵環節自主可控亦具有不同程度的推動作用。

(二)所有制異質性回歸結果

為了對比分析不同所有制高新技術企業對產業鏈關鍵環節自主可控的影響,文章將高新技術企業分為國有和民營高新技術企業,采用固定效應回歸(FE)和負二項回歸方式,如下表4所示。

通過上述不同所有制類型回歸結果分析,參照連玉君、廖俊平(2017)的方法,結合對國有和民營高新技術企業似無相關Suest組間系數差異檢驗,發現存在顯著差異,據此文章得出以下四個方面的結論:一是國有和民營高新技術企業集聚對產業鏈中心度和中介度提升均有促進作用,并且高新技術企業集聚對產業鏈中心度的影響高于對產業鏈中介度的影響;二是國有高新技術企業集聚對產業鏈中心度和中介度的影響程度高于民營企業,即產業鏈關鍵環節可控問題更多依賴于國有高新技術企業;三是固定效應回歸與負二項回歸結果均顯示高新技術企業集聚顯著地提升了產業鏈關鍵環節自主可控程度,負二項回歸結果中高新技術企業集聚對產業鏈中心度和中介度的影響稍強于固定效應回歸;四是研發投入強度、貿易開放度、外商直接投資占比、產業結構水平、人力資本水平以及全要素生產率等控制變量對產業鏈中心度和中介度具有不同程度的推動作用。究其原因,筆者認為國有高新技術企業集聚具有靶向性,服務于國家發展戰略。因此,通過對國有高新技術企業集聚的靶向制度與目標設計,突破“卡脖子”產業瓶頸,推動產業鏈關鍵環節自主可控十分必要。

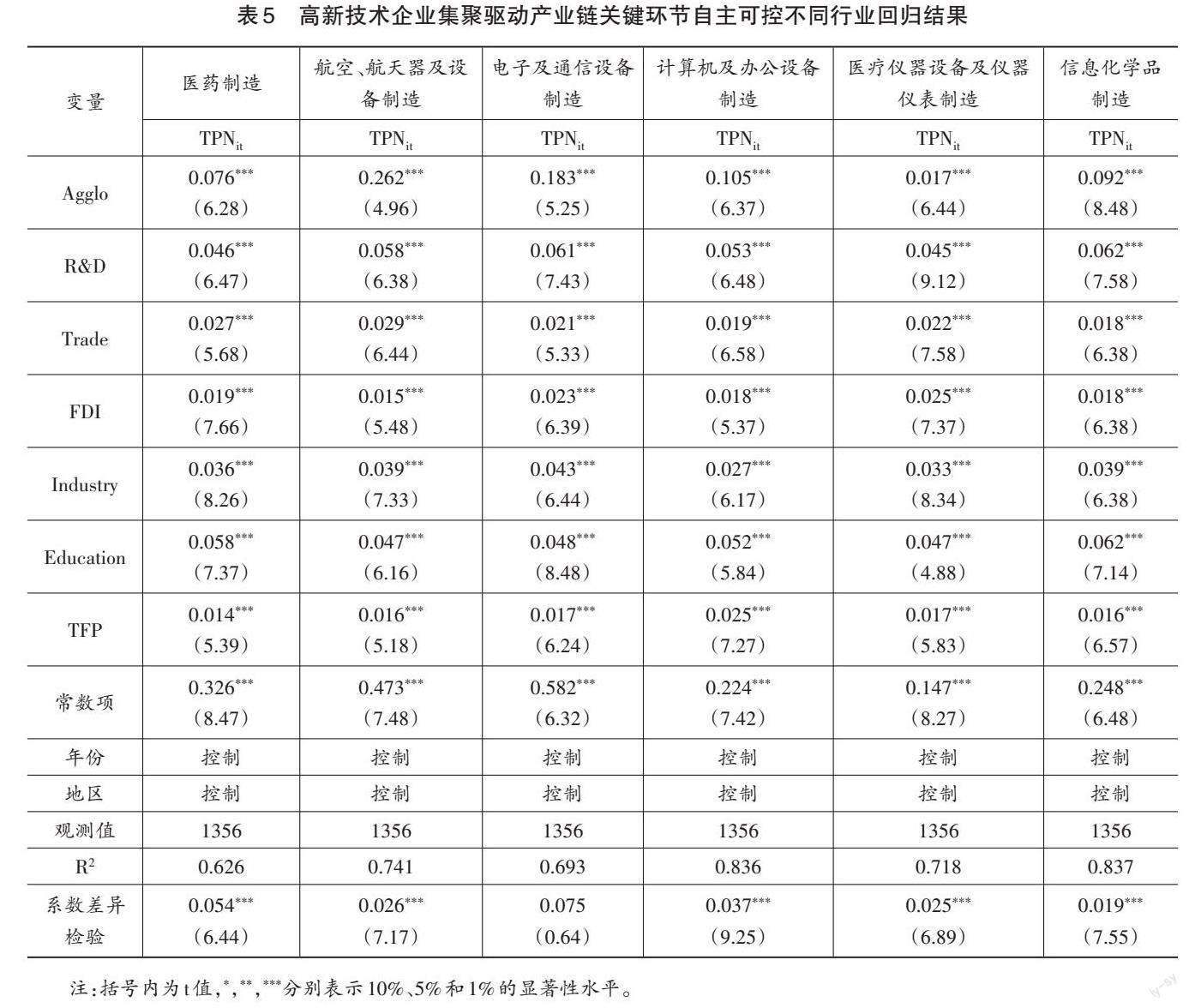

(三)行業制異質性回歸結果

文章依據高新技術產業(制造業)分類(2017)標準,將高新技術產業細分為醫藥制造,航空、航天器及設備制造,電子及通信設備制造,計算機及辦公設備制造,醫療儀器設備及儀器儀表制造,信息化學品制造六類行業,匹配歷年《投入產出表》對上述六類行業的產業鏈中心度與中介度進行測算。同時,文章對模型進行行業異質性檢驗,如下表5所示。

通過上述不同行業回歸結果分析,結合六類行業分類(系數差異檢驗共計15類),筆者僅對表5中相鄰行業之間進行似無相關Suest組間系數差異檢驗,發現電子及通信設備制造與計算機及辦公設備制造組間系數不存在顯著差異,而其他行業之間系數存在顯著差異。據此,文章得出六類行業對產業鏈中心度具有正向促進作用,進一步分析,可以看出不同行業對產業鏈中心度的影響存在顯著差異。其中,航空、航天器及設備制造行業對產業鏈中心度的影響程度最高,而醫療儀器設備及儀器儀表制造行業對產業鏈中心度的影響程度最低。電子及通信設備制造業、計算機及辦公設備制造業、信息化學品制造業、醫藥制造業介于期間,依次減弱。其中,電子及通信設備制造業和計算機及辦公設備制造業系數差異大小并未通過似無相關系數差異檢驗。筆者認為航空、航天器及設備制造行業為我國靶向發展的重點行業,在核心技術上一定程度突破了“卡脖子”的束縛。同時,該行業涉及國家安全、政治穩定以及民生福祉問題,引致該行業得到了長足的發展,而醫療儀器設備及儀器儀表制造行業尚處于初步發展階段,落后于其他高新技術行業。

因此,我國應加強對產業鏈關鍵環節控制力較弱的行業進行靶向目標設計,逐步突破“卡脖子”產業瓶頸,實現高質量增長與發展。此外,文章通過對產業鏈中心度指標替換為產業鏈中介度指標,同時,采用負二項回歸方式交替對不同行業高新技術企業集聚與產業鏈關鍵環節自主可控問題進行研究,結論類似,文章報告了以產業鏈中心度為被解釋變量、固定效應模型的回歸結果。

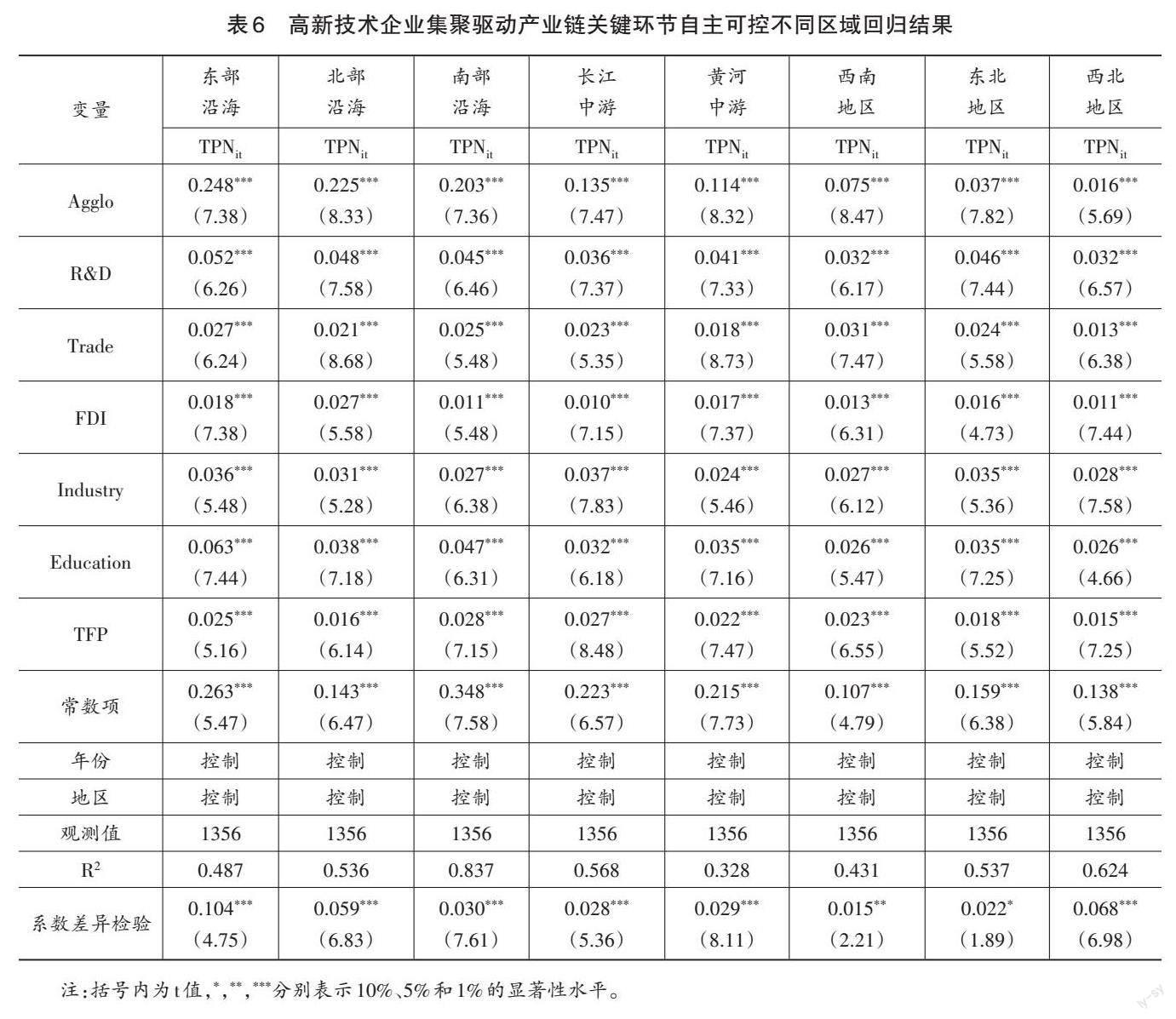

(四)區域制異質性回歸結果

考慮到不同區域之間高新技術企業集聚對產業鏈關鍵環節自主可控影響程度的差異,文章實證研究不同區域高新技術企業集聚驅動產業鏈關鍵環節自主可控問題,回歸結果如下表6所示。

文章參照楊萬平、李冬(2022)的做法,按照經濟發展程度將我國分為八個區域。通過上述回歸結果分析,結合不同區域高新技術企業似無相關Suest組間系數差異檢驗,發現系數存在顯著差異,其中,西南地區與東北地區在5%的顯著性水平下通過檢驗,而東北地區和西北地區在10%的顯著性水平下通過檢驗。據此得出各個區域高新技術企業集聚對產業鏈關鍵環節自主可控能力提升具有差異性的促進作用,八個區域作用強度由高到低依次為:東部沿海、北部沿海、南部沿海、長江中游、黃河中游、西南地區、東北地區和西北地區。文章按照作用強弱,將八個區域分為三個梯度:一是東部沿海、北部沿海和南部沿海區域,沿海地區高新技術企業集聚對產業鏈關鍵環節可控的推進作用最強;二是長江中游和黃河中游江河區域,推動作用稍弱于沿海區域;三是西南地區、東北地區和西北地區,推動作用弱于江河區域。究其原因,筆者認為各個區域之間高新技術企業集聚驅動產業鏈關鍵環節自主可控作用強弱的差異源于區域之間的自然資源與要素稟賦分布不同,導致區域之間發展存在聯動性弱、協同性差、耦合度低等問題,尚未形成聯動發展、定位清晰、協同共生的格局。因此,高新技術企業集聚需要國家層面的目標選擇、區域定位和制度設計,彌合各個區域之間的縫隙。文章通過以上高新技術企業所有制、行業和區域層面回歸結果研究,驗證了假說1成立。

(五)中介效應回歸結果

文章參照江艇(2022)中介效應的操作建議,考慮內生性問題,對高新技術企業集聚、自主創新,以及產業鏈關鍵環節自主可控回歸結果進行匯報。同時,文章分別將產業鏈中心度和產業鏈中介度作為被解釋變量,高新技術企業集聚作為解釋變量,進一步檢驗前述理論傳導機制,具體如下表7所示。

通過上述回歸結果,可以得出,高新技術企業集聚顯著地促進了產業鏈中心度和產業鏈中介度提升,說明高新技術企業集聚有效地驅動了產業鏈關鍵環節自主可控能力提升,驗證了直接效應。同時,高新技術企業集聚顯著地促進了自主創新程度提升,驗證了高新技術企業創新決策理論模型,進一步說明高新技術企業集聚提升了自主創新程度。此外,自主創新能夠逐步解決關鍵核心技術封鎖問題,漸進突破“卡脖子”產業鏈關鍵核心技術瓶頸,重塑產業鏈關鍵環節的支配能力,提升產業鏈“核鏈”地位,實現關鍵環節自主可控(楊丹輝,2022;張杰,2022)。自主創新可以推進“卡脖子”產業鏈實現前向關聯、后向關聯和深度融合,厘清“卡脖子”產業體系,刻畫產業鏈條,匯集關鍵技術,推動光刻機、芯片、觸覺傳感器、真空蒸鍍機等35項關鍵技術逐步突破,實現“卡脖子”技術由簡到繁、由易到難、由相對低端到絕對高端的一一破解。同時,文章對產業鏈中心度和產業鏈中介度進行了似無相關Suest組間系數差異檢驗,發現在1%的顯著性水平下通過檢驗,說明組間系數存在顯著差異,通過兩組回歸系數比較,發現高新技術企業集聚對產業鏈中心度的推動作用強于對產業鏈中介度的推動作用,說明我國產業鏈關鍵環節自主可控能力尚處于產業鏈中心度提升的初步發展階段。

因此,我國應加強高新技術企業集聚,協調高新技術企業的空間分布,使得異質性高新技術企業集聚進一步推動自主創新,實現產業鏈關鍵環節自主可控的靶向目標。文章通過理論傳導機制的回歸結果驗證了假說2成立。

(六)穩健性檢驗

為了檢驗實證結果的穩健性,文章采用對比主實驗、改變統計口徑、剔除異常值與傾向得分匹配(PSM)的方法對高新技術企業集聚驅動產業鏈關鍵環節自主可控的實證結果進行穩健性檢驗,如下表8所示。

通過上述穩健性檢驗回歸結果分析,可以得出高新技術企業集聚驅動產業鏈關鍵環節自主可控的實證研究結果是穩健的。文章采用方法具體包括控制變量加入前和加入后的對比分析;替換被解釋變量方法,即高新技術產業鏈中心度指標替換為產業鏈中介度指標;剔除異常值檢驗方法,即去除樣本殘差大于5的數據;改變統計口徑檢驗方法,即樣本數據選取分稅制改革后數據,1995年至2020年樣本數據,以及傾向得分匹配(PSM)方法對高新技術企業集聚驅動產業鏈關鍵環節自主可控問題進行穩健性檢驗,發現實證結果均是穩健的。因此,高新技術企業集聚有效提升了產業鏈關鍵環節可控能力結果是可靠的。

六、結論與政策啟示

通過高新技術企業集聚驅動產業鏈關鍵環節自主可控機制推演與實證分析,文章得出以下結論:總體層面,高新技術企業集聚有效地提升了產業鏈關鍵環節自主可控能力;具體來看,所有制層面,國有高新技術企業集聚提升產業鏈關鍵環節可控能力作用強于民營企業,行業層面,高新技術企業集聚對產業鏈關鍵環節可控推動程度存在顯著差異,地區層面,由東部沿海到西北地區高新技術企業集聚提升產業鏈關鍵環節自主可控能力逐步減弱。此外,自主創新承擔部分中介效應,高新技術企業集聚可以通過自主創新提升產業鏈關鍵環節自主可控程度。

據此,中國產業鏈關鍵環節自主可控何以實現?通過高新技術企業集聚驅動產業鏈關鍵環節自主可控研究,結合黨的二十大報告精神,文章的政策啟示主要有以下五個方面。一是健全新型舉國體制,破解產業鏈制約瓶頸。通過新型舉國體制突破重點高新技術領域核心技術,改善產業鏈中的“木桶效應”,以自主創新引領和支撐高新技術產業跨越式發展,制定創新催化、創新分工、創新擴散、一體化協作的產業鏈瓶頸突破實踐路徑,以技術“進鏈”、企業“進群”、產業“進帶”、園區“進圈”為主線,實現產業鏈關鍵環節自主可控;二是強化科技強國戰略,落實科技政策。科技政策聚焦新一代信息技術、生物醫藥、高端裝備制造、新能源和新能源汽車、綠色環保等關鍵核心技術領域,自立自強,布局實施戰略性全局性前瞻性國家重大科技項目,組建企業科技中心和工程技術中心,強化吸收、轉化和創造新技術,深化科技改革、科技評價、科研管理以及知識產權保護機制。科技政策支持生產開發創新、供應鏈整合創新、產業集成化創新,推動創新“涌現”,實現產業鏈關鍵環節自主可控;三是完善人才強國戰略,自主培養和引進并舉,提升關鍵技術突破的“加速度”。人才引領驅動高新技術企業自主創新,完善人才戰略布局,通過提高人才自主培養質量與關鍵核心技術人才“引進來”互動,加快建設世界重要人才中心和創新高地,推動我國關鍵領域核心技術“高人一籌,領先一步”,不斷完善關鍵核心技術攻關中人才發揮的重要作用,在高新技術關鍵領域的國際分工中占據有利位置,為產業鏈關鍵環節自主可控提供有力支撐;四是推動國有高新技術企業關鍵技術“靶向”目標設定,服務國家戰略。加大國有高新技術企業的政策與經費支持,針對“卡脖子”產業增加研發經費投入,逐步突破“卡脖子”產業瓶頸。同時,通過國有高新技術企業的“示范效應”,引導民營高新技術企業資本流向“卡脖子”產業,實現國有和民營高新技術企業融合協同發展,進一步推動產業鏈中心度與中介度提升,實現產業鏈關鍵環節自主可控;五是推進高新技術企業合理布局、區域協調與聯動發展,彌合區域之間產業鏈關鍵環節連接的縫隙。通過異質性、高技術企業集聚推動關鍵技術自主創新,各個區域聯動發展賦能高新技術企業加速集聚,聚焦發展核心技術重點領域,建立“高新技術企業集聚-自主創新-產業鏈關鍵環節可控”循環發展模式,逐步推動產業鏈由追隨到領導地位的轉變,實現關鍵環節自主可控。

因此,我國應健全新型舉國體制,強化科技強國與人才強國戰略,推動關鍵技術“靶向”目標設定,合理布局高新技術企業集聚,推進區域之間協調與聯動發展,有效解決低端產業鏈轉移與高端產業鏈回流問題,進一步降低產業鏈“兩端斷鏈”的風險,實現產業鏈關鍵環節自主可控。

參考文獻

白冰、趙作權、張佩, 2021,“中國南北區域經濟空間融合發展的趨勢與布局”,《經濟地理》,第2期,第1-10頁。

陳勁、項楊雪、金鑫,2011,“突破帶動型高新技術產業的經濟聯動性及形成過程研究”,《浙江大學學報(人文社會科學版)》,第4期,第174-183頁。

程恩富、吳文新,2019,“論自主創新的若干問題”,《紅旗文稿》,第18期,第27-29頁。

郭衛軍、黃繁華,2021,“高技術產業集聚對經濟增長質量的影響——基于中國省級面板數據的實證研究”,《經濟問題探索》,第3期,第150-164頁。

何龍斌、何協、楊婉楹,2021,“中國高技術產業空間格局演變特征研究”,《中國科技論壇》,第9期,第42-51頁。

黃海清、魏航,2022,“我國高技術企業產業結構升級的影響研究”,《財經理論與實踐》,第1期,第123-130頁。

江艇,2022,“因果推斷經驗研究中的中介效應與調節效應”,《中國工業經濟》,第5期,第100-120頁。

金碚,2021,“以自主可控能力保持產業鏈供應鏈安全穩定”,《中國經濟評論》,第2期,第14-16頁。

李敬、陳澍、萬廣華、付陳梅,2014,“中國區域經濟增長的空間關聯及其解釋——基于網絡分析方法”,《經濟研究》,第11期,第4-16頁。

李天健、趙學軍,2022,“新中國保障產業鏈供應鏈安全的探索”,《管理世界》,第9期,第31-41頁。

連玉君、廖俊平,2017,“如何檢驗分組回歸后的組間系數差異?”,《鄭州航空工業管理學院學報》,第6期,第97-109頁。

林淑君、倪紅福,2022,“中國式產業鏈鏈長制:理論內涵與實踐意義”,《云南社會科學》,第4期,第90-101頁。

凌鴻程、陽鎮、陳勁,2022,“‘破舊立新還是‘推陳出新?——信任環境下的企業雙元創新的重新審視”,《科學學與科學技術管理》,網絡首發:http://hns.cnki.net/kcms/detail/12.1117.G3.20221128.1211.002.html。

劉秉鐮、陳詩一,2019,“增長動力轉換與高質量發展”,《經濟學動態》,第6期,第63-72頁。

劉海兵、楊磊,2022,“后發高新技術企業創新能力演化規律和提升機制”,《科研管理》,第11期,第111-123頁。

劉鵬振、武文杰、顧恒、邵月婷,2022,“政府補貼對高新技術企業綠色創新的影響研究——基于企業生命周期和產業集聚視角”,《軟科學》,網絡首發:http://hns.cnki.net/kcms/detail/51.1268.G3.20221223.1415.010.html。

劉玉蓮、張崢,2019,“我國高技術產業協同創新系統協同度實證研究”,《科技管理研究》,第19期,第183-189頁。

龍瑜清、湯曉軍,2021,“雙循環下我國高技術產業鏈發展影響因素及應對思路”,《國際貿易》,第12期,第50-59頁。

羅良文、趙凡,2021,“高技術產業集聚能夠提高地區產業競爭力嗎?”,《財經問題研究》,第1期,第43-52頁。

羅巍、楊玄酯、唐震,2020,“‘虹吸還是‘涓滴——中部地區科技創新空間極化效應演化研究”,《中國科技論壇》,第9期,第49-58+71頁。

孟斌斌、馬春燕、陳力、史良、戚剛,2022,“國防高新技術培育經濟新動能機理研究——基于技術創新-產業演化-高質量發展的視角”,《產業經濟評論》,第4期,第26-45頁。

龐磊,2022,“雙向直接投資聯動促進了產業新舊動能轉換嗎——來自中國數據的實證”,《中國經濟問題》,第3期,第180-196頁。

裴長洪、倪江飛,2020,“習近平新舊動能轉換重要論述的若干經濟學分析”,《經濟學動態》,第5期,第3-14頁。

曲永義,2022,“產業鏈鏈長的理論內涵及其功能實現”,《中國工業經濟》,第7期,第5-24頁。

任保平,2021,“暢通國民經濟循環的重點問題和關鍵環節”,《人民論壇·學術前沿》,第5期,第41-45頁。

任繼球,2021,“澄清認識 加快構建‘卡脖子技術攻關長效機制”,《宏觀經濟管理》,第4期,第19-25+33頁。

盛朝迅,2022,“從產業政策到產業鏈政策:‘鏈時代產業發展的戰略選擇”,《改革》,第2期,第22-35頁。

田喜洲、郭新宇、楊光坤,2021,“要素集聚對高技術產業創新能力發展的影響研究”,《科研管理》,第9期,第61-70頁。

王鵬、吳思霖,2020,“中國高技術產業集聚的空間溢出效應及其區域差異性——基于技術距離加權的空間計量研究”,《經濟經緯》,第2期,第86-96頁。

王素素、盧現祥、李磊,2022,“中國經濟韌性的南北差異及形成機理”,《南方經濟》,第6期,第77-98頁。

吳偉萍、林正靜、向曉梅,2020,“經濟特區競爭優勢支撐的持續性產業升級——以深圳高新技術產業為例”,《南方經濟》,第11期,第1-12頁。

肖凡、王姣娥、黃宇金、古恒宇,2022,“中國高新技術企業分布影響因素的空間異質性與尺度效應”,《地理研究》,第5期,第1338-1351頁。

徐奇淵、東艷,2022,《全球產業鏈重塑:中國的選擇》,北京:中國人民大學出版社。

許娟、孫林巖、何哲,2009,“基于DEA的我國省際高技術產業發展模式及相對優勢產業選擇”,《科技進步與對策》,第2期,第30-33頁。

楊丹輝,2022,“全球產業鏈重構的趨勢與關鍵影響因素”,《人民論壇·學術前沿》,第7期,第32-40頁。

楊浩昌、李廉水、張發明,2020,“高技術產業集聚與綠色技術創新績效”,《科研管理》,第9期,第99-112頁。

楊萬平、李冬,2022,“中國八大區域經濟發展質量的空間差異及其形成機制”,《當代經濟科學》,第2期,第51-65頁。

袁立科,2022,“國家關鍵技術選擇與技術預測40年回顧與思考”,《中國科技論壇》,第12期,第25-34頁。

約瑟夫·熊彼特著、何畏譯,2020,《經濟發展理論》,北京:商務印書館。

張杰,2022,“中美科技創新戰略競爭驅動下的全球產業鏈演變格局與應對策略”,《世界經濟與政治論壇》,第4期,第1-21頁。

張其仔,2021,“提升產業鏈供應鏈現代化水平路徑研究”,《中國工業經濟》,第2期,第80-97頁。

張于喆、王海成、楊威、張銘慎、鄭騰飛、程都,2021,“中國關鍵核心技術攻堅面臨的主要問題和對策建議(筆談)”,《宏觀經濟研究》,第10期,第75-116+130頁。

張越、余江,2016,“新一代信息技術產業發展模式轉變的演進機理——以中國蜂窩移動通信產業為例”,《科學學研究》,第12期,第1807-1816頁。

趙作權,2014,《空間格局統計與空間經濟分析》,北京:科學出版社。

趙炎、齊念念、閻瑞雪、孟慶時、栗錚,2023,“結構嵌入、吸收能力與企業持續性創新——來自高新技術企業聯盟創新網絡的證據”,《管理工程學報》,網絡首發DOI:10.13587/j.cnki.jieem.2023.04.007。

鄭江淮、荊晶,2023,“基于技能偏向性技術進步的經濟增長動能分解”,《南方經濟》,第1期,第28-48頁。

周禛,2022,“全球產業鏈重構趨勢與中國產業鏈升級研究”,《東岳論叢》,第12期,第129-136頁。

朱子云,2019,“中國經濟增長質量的變動趨勢與提升動能分析”,《數量經濟技術經濟研究》,第5期,第23-43頁。

祝影、鄧小琪、雷家骕,2019,“中國省域高技術產業研發與制造系統耦合評價”,《科技進步與對策》,第13期,第58-67頁。

鄒夢婷、凌丹、黃大禹、謝獲寶,2023,“制造業數字化轉型與產業鏈現代化關聯性研究”,《科學學研究》,第4期,第634-642+658頁。

Acemoglu, D. and Restrepo, P. ,2018, “The Race Between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares and Employment”, American Economic Review,108(6):1488-1542.

Antras, P. and Alonso, G.,2020, “On the Geography of Global Value Chains”, Econometrica,84(4):1553-1598.

Bjorkdahl, J.,2020, “Strategies for Digitalization in Manufacturing Firms”, California Management Review,62(4):17-36.

Brown, A.,Fishenden,J. and Thompson,M.,2014,“Organizational Structures and Digital Transformation”, Digitizing Government,165-183.

Duval, R., Li, N., Saraf, R. and Seneviratne, D.,2016, “Value-Added Trade and Business Cycle Synchronization”, Journal of International Economics,99(3):251-262.

Gereffi, G. and Lee, J.,2016, “Economic and Social Upgrading in Global Value Chains and Industrial Cluster: Why Governance Matters”, Journal of Business Ethics,133(1):25-38.

Kose, M., Otrok, C. and Whiteman, C., 2003, “International Business Cycles: World,Region and Country-Specific Factors”, American Economic Review,93(4):1216-1239.

Kohler,W.,2002,“Fragmentation: New Production Patterns in the World Economy”,World Economy,25(3):448-451.

Aghion, P., Bergeaud, A., Leguien, M., Melitz and M. J.,2018, “The Impact of Exports on Innovation: Theory and Evidence”, NBER Working papers, No.24600.

Xie, H., Chen, Q., Lu, F., Wang,W.,Yao,G. and Yu. J., 2019, “Spatial-Temporal Disparities and Influencing Factors of Total Factor Green Use Efficiency of Industrial Land in China”, Journal of Cleaner Production,207:1047-1058.

Summary: Since 2017, President Xi has repeatedly pointed out that the world today is undergoing a major change unprecedented in a century. Chinese local high-tech companies received crackdowns and sanctions, such as Huawei and ZTE. The risk of reverse globalization has increased. Chinas industrial chain is facing a two-way competition situation, with the low-end industrial chain moving to developing countries and the high-end industrial chain returning to developed countries. This makes China a manufacturing power rather than a powerhouse. How can the key links of Chinas industrial chain be independently controlled? The clustering of high-tech enterprises provides an effective way to achieve autonomous control of key links in the industrial chain.

This paper empirically studies 1356 high-tech enterprises in China by using Guo Tai database, input-output table and listed company data. The spatial Gini coefficient is used to measure the agglomeration degree of high-tech enterprises and the industrial chain centrality and intermediation degree are used to measure the controllable degree of key links of industrial chain. This paper studies high-tech enterprises agglomeration and the degree of key links of industrial chain, and the following results are received: First, at the ownership level, the agglomeration of both state-owned and private high-tech enterprises contributes to the improvement of controllable ability of key links in the industrial chain, however, the intensity of state-owned enterprises is slightly higher than that of private enterprises; Second, at the industrial level, the promotion degree of high-tech enterprise agglomeration to the key links of the industrial chain is aviation, spacecraft and equipment manufacturing, electronic and communication equipment manufacturing, computer and office equipment manufacturing, information chemical manufacturing, pharmaceutical manufacturing and medical equipment instrumentation manufacturing, in descending order; Third, at the regional level, the intensity ranks the eastern coast, the northern coast, the southern coast, the middle reaches of the Yangtze River, the middle reaches of the Yellow River, the southwest region, the northeast region and the northwest region; Fourth, as for the mediating effect, technological innovation is the mediating variable of enterprise agglomeration and the key links of industrial chain. Accordingly, this paper proposes the design of targeted system for Chinas key links of high-tech industrial chain, so as to improve the position of value chain and control the key links of industrial chain independently.

Accordingly, this paper proposes five policy inspirations. The first is to improve the new national system and break the bottleneck of industrial chain constraints. The second is to strengthen the strategy of strengthening the country through science and technology, and implement science and technology policies. The third is to improve the strategy of strengthening the country with talents, to train and introduce both independently, and to enhance the “acceleration” of key technology breakthroughs. The fourth is promote the “targeting” of key technologies in state-owned high-tech enterprises to serve national strategies. The last but not least is to promote the rational layout, regional coordination and linkage development of high-tech enterprises, and bridge the gaps in the connection of key links in the industrial chain between regions.

Keywords: High-Tech Enterprise;Key Links of Industrial Chain;Independent Innovation;High Quality

(責任編輯:謝淑娟)