行業(yè)的旋流:中國出版業(yè)闡釋社群的危機(jī)話語建構(gòu)

劉潔

關(guān)鍵詞:危機(jī)話語;闡釋社群;職業(yè)話語;話語分析

DOI:10.3969/j.issn.2095-0330.2023.01.015

危機(jī)未必是突降的黑天鵝,可能是每天都在你眼前,你卻熟視無睹的一頭灰犀牛。

——中信出版集團(tuán) 前總經(jīng)理施宏俊

在技術(shù)沖擊與經(jīng)濟(jì)安全的多重壓力下,出版業(yè)面臨著不確定性、風(fēng)險(xiǎn)與偶然性。中信出版集團(tuán)前總經(jīng)理施宏俊認(rèn)為出版沒有像唱片業(yè)那樣一夜崩塌是一種幸運(yùn),卻讓出版業(yè)產(chǎn)生了可以悠然自得、止步不前的幻覺。新華文軒前副總經(jīng)理萬興民在十幾年前調(diào)研時(shí)就曾發(fā)現(xiàn)書店經(jīng)營存在巨大隱患,而當(dāng)時(shí)上游出版業(yè)尚欣欣向榮,“但危機(jī)往往都是自下而上的,像溫水煮青蛙”。危機(jī)的出現(xiàn)幫助人們重新考慮與定位,對(duì)危機(jī)的理解則決定了行業(yè)內(nèi)關(guān)鍵行動(dòng)者將采取何種行動(dòng)回應(yīng)。

在不確定性的場景中,出版業(yè)者如何對(duì)環(huán)境作出診斷,均與其構(gòu)建的話語有關(guān)。“危機(jī)話語”(crisis discourse)提供了一個(gè)認(rèn) 知場所,反映從業(yè)者如何診斷行業(yè)現(xiàn)狀,及其對(duì)危機(jī)的認(rèn)知、理解與回應(yīng)。面對(duì)行業(yè)生存環(huán)境的變遷,出版業(yè)者的命運(yùn)變得具有敏感性,激發(fā)了其對(duì)行業(yè)周期性反思話語實(shí)踐,多元混雜的話語在該場所內(nèi)交引纏繞。本文沿著文化研究轉(zhuǎn)向下“文化—社會(huì)”路徑的研究脈絡(luò),將今天中國出版業(yè)者視作一個(gè)“闡釋共同體”,將其圍繞行業(yè)危機(jī)的言說納入研究范圍,從中挖掘蘊(yùn)含于話語變遷中的出版業(yè)結(jié)構(gòu)性變化。當(dāng)今中國出版業(yè)對(duì)當(dāng)下所處環(huán)境有著怎樣的認(rèn)知與理解?他們?nèi)绾螛?gòu)建關(guān)于自身的話語,又具有怎樣的策略性意圖?這些話語對(duì)中國出版業(yè)有何意義?出版業(yè)者又如何通過這樣的方式鞏固自身正當(dāng)性與權(quán)威性?進(jìn)而從中透視行業(yè)關(guān)鍵行動(dòng)者眼中的“出版業(yè)變遷”及其背后的價(jià)值觀念,揭示時(shí)代條件變換下其重塑職業(yè)核心觀念與意義體系的努力。

一、作為話語的“危機(jī)”:出版業(yè)轉(zhuǎn)型時(shí)刻與危機(jī)話語實(shí)踐

銷售額斷崖式下跌、大批實(shí)體書店接連倒閉、多家出版機(jī)構(gòu)關(guān)停、直播賣書破價(jià)銷售亂象不斷等現(xiàn)實(shí)均喻示著出版業(yè)不得不正視的困境。出版業(yè)穩(wěn)定職業(yè)化歷史被打破,多元行動(dòng)者采用各異的轉(zhuǎn)型策略緩解危機(jī)帶來的緊張感和不安感。在技術(shù)沖擊與數(shù)字轉(zhuǎn)型的背景下,出版業(yè)生產(chǎn)流程、產(chǎn)品形態(tài)、服務(wù)模式、傳播途徑乃至組織架構(gòu)全產(chǎn)業(yè)鏈條再造,數(shù)字出版、智慧出版、知識(shí)服務(wù)、直播營銷等創(chuàng)新業(yè)務(wù)實(shí)踐曲折前進(jìn)。業(yè)內(nèi)成功實(shí)踐則被視作值得模仿的案例。中信出版集團(tuán)和中華書局通過組織賦能、知識(shí)賦能與網(wǎng)絡(luò)生態(tài)賦能,搭建全方位知識(shí)服務(wù)價(jià)值增值模式,人民衛(wèi)生出版社深度利用大數(shù)據(jù)等新技術(shù),實(shí)現(xiàn)資源高效配置。而轉(zhuǎn)型時(shí)刻更凸顯對(duì)危機(jī)理解的重要性,理想國劉瑞琳認(rèn)為,“出版的重要性無法確保高枕無憂的未來,出版遭遇的沖擊是我們這一代出版人共同經(jīng)歷的陣痛”。

出版業(yè)的“危機(jī)”與“轉(zhuǎn)型”已成為共識(shí)性話語,當(dāng)諸多研究者將視角投向大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字化等“量化轉(zhuǎn)向”下的“技術(shù)—社會(huì)”路徑,聚焦于出版環(huán)節(jié)、現(xiàn)象和規(guī)律,是否意味著只要解決了商業(yè)模式、技術(shù)融合等問題就能解決出版業(yè)面臨的困境?出版業(yè)既有意義體系能否讓從業(yè)者在這個(gè)變動(dòng)不居的時(shí)代安身立命?事實(shí)上,出版業(yè)面對(duì)危機(jī)的態(tài)度一直是脆弱且多變的,因?yàn)楸M管近十年來部分出版組織的成功實(shí)驗(yàn)不時(shí)在行業(yè)內(nèi)激起歡欣的氣息,但始終沒能出現(xiàn)一個(gè)從整體上解決出版業(yè)危機(jī)的路徑。這意味著單從技術(shù)或經(jīng)濟(jì)視角看問題難免導(dǎo)致狹隘理解,出版業(yè)需要關(guān)注文化價(jià)值目標(biāo)、編輯的意義、如何重塑意義等涉及自身合法性和權(quán)威性的文化維度問題。吳赟等人敏感地提出了出版理論研究的范式危機(jī)與文化轉(zhuǎn)向的革新路徑。劉影認(rèn)為應(yīng)推動(dòng)數(shù)字出版研究范式的“社會(huì)—文化轉(zhuǎn)向”,打通整個(gè)出版學(xué)方法論。“文化轉(zhuǎn)向”下偏重意義分析和話語分析的“文化—社會(huì)”路徑提供了深層闡釋現(xiàn)實(shí)與燭照出版業(yè)前景之可能。

交織性、網(wǎng)絡(luò)性的話語分析顯現(xiàn)其重要性。福柯將話語視作一種“社會(huì)實(shí)踐”,他認(rèn)為現(xiàn)代社會(huì)的建立依賴特定“話語結(jié)構(gòu)”和“交流規(guī)范”。這是一種生產(chǎn)性實(shí)踐,包括社會(huì)身份構(gòu)建、社會(huì)認(rèn)同及社會(huì)表征構(gòu)建等主觀維度。話語具有了生成性的權(quán)力,各種社會(huì)和文化實(shí)踐均在話語中形構(gòu)。話語研究的核心是敘事、文化和話語共同體。“話語的社會(huì)理論”認(rèn)為可從話語實(shí)踐分析、文本分析和社會(huì)實(shí)踐分析三維度探究話語分析與社會(huì)變遷之間千絲萬縷的聯(lián)系。越來越多的研究者意識(shí)到話語使用變遷與更廣泛意義的文化及社會(huì)過程相關(guān)聯(lián),將話語分析視作一種研究社會(huì)變遷的方法具有不容忽視的重要性。

出版組織作為“文化中介”機(jī)構(gòu)亦是在復(fù)雜話語網(wǎng)絡(luò)與社會(huì)關(guān)系中不斷被生產(chǎn)和塑造的社會(huì)文化實(shí)踐。從話語透視社會(huì)實(shí)踐需將話語主體視作一個(gè)“闡釋社群”,即“從事共同活動(dòng)和目的,使用共同的參考框架解釋所處的社會(huì)環(huán)境”。共同的解釋性承諾會(huì)導(dǎo)致共同的認(rèn)識(shí)論理解。集體性闡釋模式反過來為行動(dòng)者提供共同理解來形塑實(shí)踐,維護(hù)行業(yè)合法性、專業(yè)邊界和文化權(quán)威。但由于組織屬性、文化或職業(yè)身份差異,“闡釋共同體”有時(shí)也淪為烏托邦的想象。

危機(jī)話語交鋒的更大意義是對(duì)危機(jī)的反應(yīng)。危機(jī)話語不僅是現(xiàn)實(shí)危機(jī)的映像,更是轉(zhuǎn)型背景下從業(yè)者行為選擇和價(jià)值觀念的邏輯起點(diǎn)乃至終點(diǎn)。大部分危機(jī)話語是由業(yè)者自己推動(dòng)的,時(shí)代變革中關(guān)鍵行動(dòng)者的言語集簇代表了與更廣泛文化、政治、社會(huì)的勾連。出版業(yè)話語實(shí)踐主體作為一個(gè)“闡釋社群”,通過書籍、報(bào)告、會(huì)議、行業(yè)刊物和自媒體等方式,以對(duì)話、敘事或紀(jì)念的形式公開討論行業(yè)面臨的危機(jī)與挑戰(zhàn),形成了一個(gè)公共表達(dá)的話語場域。這些討論不僅影響從業(yè)者對(duì)自身身份定義、職業(yè)認(rèn)同及社會(huì)位置的理解,也影響著行業(yè)外部讀者和公眾對(duì)出版業(yè)的認(rèn)知,并與社會(huì)權(quán)威系統(tǒng)直接勾連,反映出關(guān)鍵轉(zhuǎn)型主體對(duì)其社會(huì)角色和“出版業(yè)未來”的清晰愿景。危機(jī)話語分析更引起了對(duì)各類元問題的追問,如“出版業(yè)”“閱讀”等重要概念的重新廓清、出版的文化權(quán)威與正當(dāng)性、從業(yè)者的社會(huì)角色與合法性、出版實(shí)踐的規(guī)范與邊界等。出版業(yè)者在危機(jī)話語場域內(nèi)不斷構(gòu)建自身的話語體系和意義體系,協(xié)商對(duì)出版的理解,折射出當(dāng)代中國出版研究的核心命題。

二、研究視角與方法

“文化—社會(huì)”路徑下的出版業(yè)不再是靜止的實(shí)體,而是在時(shí)而交織、時(shí)而沖突的話語網(wǎng)絡(luò)中生成的一系列制度化實(shí)踐,并完成社會(huì)意義生產(chǎn)。白紅義曾定義了新聞職業(yè)話語以探究行業(yè)文化實(shí)踐。本研究在此基礎(chǔ)上將出版業(yè)話語場域內(nèi)闡釋社群所生成的話語實(shí)踐界定為“出版職業(yè)話語”,即“出版業(yè)者圍繞出版業(yè)生存與發(fā)展的各種公共議題所生成的相關(guān)敘述”。出版業(yè)本身是話語建構(gòu)的對(duì)象,涉及的公共議題包括行業(yè)關(guān)鍵事件、專業(yè)文化、關(guān)鍵理念、職涯記憶等。職業(yè)話語的研究通常有三種取向:一是探究內(nèi)部闡釋共同體如何建立一致性來抵抗質(zhì)疑;二是檢視從業(yè)者對(duì)爭議的反應(yīng);三是通過邊界工作檢視共同體的定義工作。

“職業(yè)話語”通常是在專業(yè)實(shí)踐出現(xiàn)爭議的時(shí)刻產(chǎn)生的,爭議會(huì)刺激從業(yè)者區(qū)分越軌和外部行為重新定義合理化實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn),并衍生出對(duì)于行業(yè)關(guān)鍵理念、文化權(quán)威和社會(huì)價(jià)值的再思考。因此,出版業(yè)“危機(jī)話語”構(gòu)成了一種雙重話語行為,一是對(duì)現(xiàn)有危機(jī)和出版實(shí)踐的診斷,危機(jī)洞察是轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新的前提;二是決定了出版業(yè)對(duì)危機(jī)的反應(yīng)和行動(dòng)。這就意味著危機(jī)話語并非一種自暴自棄的犬儒式解構(gòu),而是建構(gòu)式的審視與反思。

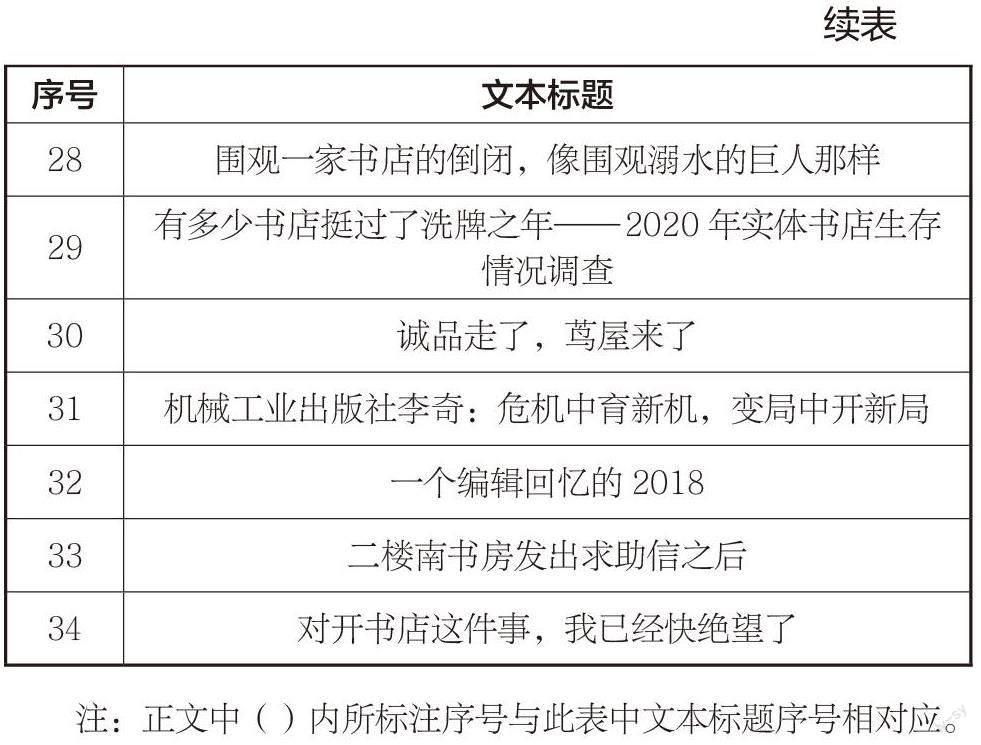

新媒體平臺(tái)使出版職業(yè)話語從幕后到前臺(tái)。本研究以中國出版闡釋社群包括圖書生產(chǎn)環(huán)節(jié)的出版機(jī)構(gòu)編輯、圖書流通環(huán)節(jié)的銷售人員、書店運(yùn)營者等公開發(fā)表的言說為研究對(duì)象,從報(bào)刊、微信公眾號(hào)、學(xué)術(shù)期刊專欄、行業(yè)峰會(huì)等渠道收集了2010—2021年就“出版業(yè)危機(jī)”主題發(fā)表的從業(yè)者自述、訪談文章、行業(yè)峰會(huì)發(fā)言和行業(yè)報(bào)告等。主要來源有:一是選取了多家代表性出版組織,包括國有大社如中信、社科文獻(xiàn)社、華理社等,民營圖書公司如新經(jīng)典、磨鐵、讀客、果麥文化等,以及口碑圖書品牌如甲骨文、理想國等,收集其社長、創(chuàng)始人、總編輯等管理者的公開發(fā)言,代表了該出版組織的核心理念與策略;二是就“出版業(yè)”“編輯”“閱讀”“危機(jī)”“應(yīng)對(duì)”等關(guān)鍵詞排列檢索,收集了編輯、圖書發(fā)行員、書店經(jīng)營者等一線業(yè)者的行業(yè)感悟與職業(yè)生涯回憶等。排除未涉及核心問題和不具代表意義的樣本,共收集文本34篇,既能代表當(dāng)前主流出版組織的核心價(jià)值理念,又能代表一線業(yè)者的現(xiàn)實(shí)境遇與思考。

三、理解危機(jī):基于話語分析的出版業(yè)危機(jī)類型

出版業(yè)者對(duì)危機(jī)的討論往往直指困擾自身的多元現(xiàn)實(shí)因素,直接反映從業(yè)者眼中的危機(jī)現(xiàn)狀及誘因。當(dāng)各主體在多元行為場域就某一話題形成類似的討論方式,并以高度相似的主旨、概念與焦點(diǎn)聚集為“知識(shí)形態(tài)叢”時(shí),就被稱為“話語形構(gòu)”。數(shù)字化沖擊在出版業(yè)者群體中所激發(fā)的言說已具備該種特征,形成了三種主要的話語形構(gòu),即盈利危機(jī)話語、合法性危機(jī)話語和觀念危機(jī)話語。

(一)生存危機(jī):出版業(yè)的盈利危機(jī)話語

“出版業(yè)正遭受嚴(yán)重盈利危機(jī)”的敘述在國內(nèi)出版業(yè)有極高可見性。危機(jī)的受害者正是該話語的締造者,即活躍在編輯、出版、發(fā)行全鏈條的業(yè)者。他們講述了大量頗具悲情抑或昂揚(yáng)的出版業(yè)“死亡”故事。這些故事甚至超越出版事業(yè)本身成為頗具爭議的公共話題。各類研究報(bào)告上清晰且持續(xù)走低的數(shù)據(jù)塑造了對(duì)盈利危機(jī)的直接感知。據(jù)最新數(shù)據(jù),2020年全國范圍出版、印刷和發(fā)行服務(wù)利潤總額較前年降低19.2%,書報(bào)刊等傳統(tǒng)出版規(guī)模持續(xù)下滑。與之相反的是數(shù)字出版市場迅速擴(kuò)大,2021年數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模超萬億元。這些數(shù)據(jù)鮮明的報(bào)告起到了危機(jī)預(yù)警作用,是每年都會(huì)定時(shí)敲響的“警鐘”。出版業(yè)者和研究人員不得不引用這些報(bào)告并生成危機(jī)歸因的討論,商業(yè)焦慮和悲情主義成為主導(dǎo)性情感。

幾乎所有盈利危機(jī)敘事都從技術(shù)引發(fā)的數(shù)字變革談起。首先是閱讀介質(zhì)更迭。安靜、線性的傳統(tǒng)紙質(zhì)閱讀情境被聲形并茂、跳躍的網(wǎng)絡(luò)閱讀情境取代,紙質(zhì)閱讀開始失去吸引力,“實(shí)體紙書出版的唱衰聲不絕于耳”(5)。出版業(yè)用充滿“灰色”和“陰霾”的悲情主義語調(diào)描繪傳統(tǒng)出版的未來。盡管出版的圖書數(shù)量仍在增加,但“數(shù)量驚人的出版物常常被直接變成廢品”(16),這是“出版最壞的時(shí)代”(6)。渠道失靈的壓力隨之而來。“出版本質(zhì)上是一種傳播渠道,但在爭奪注意力方面,出版業(yè)是失勢的,它變成了一個(gè)‘弱渠道”(32)。實(shí)體書店作為出版人寄托情感的實(shí)體與符號(hào),其倒下往往需要“一場體面的告別”,正式停業(yè)前會(huì)發(fā)布致讀者信或停業(yè)通知等“告別宣言”。離河書店曾是沈陽最知名也最賺錢的獨(dú)立書店,店主最終卻用“嵇康之死”(34)形容閉店之際獨(dú)立文化精神永存。有雜志甚至開出了年度實(shí)體書店“生死錄”和“死亡清單”,要“為悄無聲息訣別的書店立墓志銘,為寒風(fēng)中開枝散葉的書店歌頌吟詠”(18)。求助宣言也是實(shí)體書店向外界釋放盈利危機(jī)信號(hào)的話語。單向街書店在危機(jī)下打出“保衛(wèi)書店”的口號(hào),稱“萬分焦急,也想盡辦法自救”(17),最終無奈眾籌救店,引發(fā)了對(duì)實(shí)體書店生存狀況的廣泛關(guān)注。

宣言是歷史上重要的文本類型,是元話語的范例,告別宣言和求助宣言揭示了出版業(yè)渠道與終端失靈的原因。租金成本、人力成本、沒有定價(jià)優(yōu)勢以及讀者注意力的重新分配都令實(shí)體書店泥足深陷,“書店空心化日益嚴(yán)重,讀者線上購書習(xí)慣已不可逆轉(zhuǎn)”(21)。但幻滅與無奈色彩之余,往往夾雜著對(duì)后來人重振書業(yè)的期冀,以一種“換個(gè)江湖再見”的方式,留下“還會(huì)再回來”的美好愿景(28)。每一次的宣言都意在引起人們對(duì)傳統(tǒng)書業(yè)危機(jī)深重的關(guān)注,也是為出版業(yè)邊界工作做最后一次努力。

這場盈利危機(jī)不僅是技術(shù)上的,也是經(jīng)濟(jì)上的。“讓這個(gè)冬天格外寒冷”(16)的,還有2008年全球金融危機(jī)和2020年新冠病毒全球大流行等突發(fā)經(jīng)濟(jì)因素。當(dāng)出版業(yè)者還在金融風(fēng)暴和新技術(shù)沖擊中感嘆“產(chǎn)業(yè)資本對(duì)實(shí)體書店的選擇正變得越來越挑剔”(30)時(shí),卻未曾想2020年疫情常態(tài)化很快對(duì)出版業(yè)再次提出挑戰(zhàn)。機(jī)械工業(yè)社社長李奇認(rèn)為疫情對(duì)出版業(yè)的影響顯而易見:“圖書出版進(jìn)度被迫延后、圖書銷售格局被進(jìn)一步重塑、書展停擺使得行業(yè)交流減少、人工庫存等運(yùn)營成本持續(xù)上漲”(31)。有的書店僅半年內(nèi)就關(guān)停了三次(33),還有書店大門閉上后就再也未曾開啟(29),“疫情使出版社年度經(jīng)營工作變得異常困難,尤其是中小企業(yè)可能邁不過這個(gè)坎”(31)。出版業(yè)“經(jīng)歷了地覆天翻,如今似乎又回到最初的起點(diǎn)”,2011年12月《出版人》的封面報(bào)道標(biāo)題為“實(shí)體書店的生死迷局”,十年后的今天再看,“危機(jī)從未真正消失或得到根本性緩解,疫情這雙上帝之手或許只是撕碎了原本粉飾太平的外衣”(26)。

商業(yè)焦慮和悲情主義成為出版社群支配性的情感經(jīng)驗(yàn)和描述策略。新媒體沖擊以來,金融風(fēng)暴和新冠疫情均在持續(xù)加壓,出版業(yè)者用“冰冷的冬天”“溺水的巨人”“寒冬”“挽歌”“生死線”來描述其境遇。盡管部分出版社的創(chuàng)新舉措或政策利好消息時(shí)而會(huì)起到振奮人心的作用,但壓抑的情緒一直籠罩著出版業(yè),“死亡倒計(jì)時(shí)”似乎一直盤旋在上空,從未徹底散去。

(二)結(jié)構(gòu)危機(jī):出版業(yè)的合法性危機(jī)話語

合法性危機(jī)與當(dāng)下中國出版業(yè)的結(jié)構(gòu)性變遷密切相關(guān)。20世紀(jì)90年代,出版業(yè)制度改革興起,2002年文化體制改革則直接推動(dòng)了大規(guī)模企業(yè)化轉(zhuǎn)制。出版業(yè)建立起雙軌制運(yùn)作機(jī)制,走向市場,參與競爭,獲得前所未有的豐厚利潤,迎來“黃金十年”。市場化改革初期的確激活了出版業(yè)活力,減輕了國家財(cái)政負(fù)擔(dān),也足以支撐業(yè)者對(duì)自身文化權(quán)威和專業(yè)實(shí)踐的追求。但當(dāng)非營利的公共事業(yè)內(nèi)涵和營利性的企業(yè)內(nèi)涵并行,盡管其初衷是追求公共之用和經(jīng)濟(jì)之用的平衡,現(xiàn)實(shí)境遇卻遠(yuǎn)比理論推導(dǎo)復(fù)雜得多。出版機(jī)構(gòu)在管理上難以回避“市場化主體”和“行政性代理人”之間的固有沖突;在經(jīng)營上亦面臨著公共性社會(huì)責(zé)任和市場效益最大化的矛盾。這種情況下,出版機(jī)構(gòu)既失去了行政扶持,又離真正的市場化主體有很大差距,必然束縛其發(fā)展與轉(zhuǎn)型,帶來結(jié)構(gòu)化的合法性危機(jī)。

合法性危機(jī)話語從兩個(gè)價(jià)值和兩個(gè)制度透視出版業(yè)危機(jī)。兩個(gè)價(jià)值即閱讀價(jià)值和文化中介價(jià)值。閱讀價(jià)值是對(duì)“閱讀推動(dòng)個(gè)人價(jià)值與社會(huì)價(jià)值實(shí)現(xiàn)”這一觀念的認(rèn)同,“人們通過閱讀獲取信息和改變命運(yùn)的需求沒有變”(15)是出版業(yè)確立自身社會(huì)位置的基礎(chǔ)。而信息時(shí)代書籍不再是信息獲取的唯一渠道。一方面,人們的閱讀習(xí)慣發(fā)生改變,“閱讀和知識(shí)都成了高速更迭的數(shù)據(jù)流,快速閱讀也快速遺忘”(13)。且書籍所承載的系統(tǒng)化知識(shí)和當(dāng)下信息碎片化天然存在矛盾,人們更傾向于成本較低的數(shù)字媒介接觸,難免導(dǎo)致“大眾閱讀格調(diào)低俗與矮化”(14)。另一方面,情緒化內(nèi)容開始占據(jù)主導(dǎo)。強(qiáng)感觀刺激的新媒介更易傳播,“主觀感受可能比客觀知識(shí)更重要”(9),閱讀價(jià)值的固有觀念受到挑戰(zhàn)。

出版業(yè)合法性價(jià)值的另一個(gè)重要的社會(huì)認(rèn)知是文化中介價(jià)值,即社會(huì)對(duì)出版業(yè)“作為文化中介”價(jià)值的認(rèn)可。文化中介是指“所有涉及展示或象征的職業(yè),在提供象征性商品或服務(wù)及不斷壯大的文化生產(chǎn)機(jī)構(gòu)中發(fā)揮作用”。文化中介是傳統(tǒng)出版的基本地位,文化選擇則是傳統(tǒng)出版的基本功能。出版業(yè)作為思想流動(dòng)的制度性渠道,充當(dāng)社會(huì)思想把關(guān)人的作用,能夠決定什么樣的內(nèi)容能夠通過、什么樣的內(nèi)容會(huì)被拒絕。更重要的是,它具有區(qū)分高雅藝術(shù)和大眾文化、個(gè)人品位和專業(yè)判斷的權(quán)力,被視作后現(xiàn)代的良好品位領(lǐng)導(dǎo)者。書籍策劃、實(shí)體書店選品、店員推薦等模式都顯示了文化權(quán)威的運(yùn)作形式。所以,“中介”的過程亦是對(duì)文化資本中不平等權(quán)力關(guān)系再生產(chǎn)的過程,反映出文化生產(chǎn)在創(chuàng)造新價(jià)值與保護(hù)既有等級(jí)之間的張力。而新媒體時(shí)代個(gè)人主義崛起的泛眾化表達(dá)徹底撼動(dòng)了出版業(yè)既有的中介地位。中信出版社社長認(rèn)為,盡管“出版業(yè)也曾是歷史上最大的一次權(quán)力轉(zhuǎn)移,激發(fā)了整個(gè)社會(huì)的變革”,但如今出版機(jī)構(gòu)作為文化中介的標(biāo)準(zhǔn)化、壟斷化的話語權(quán)威和文化權(quán)威已經(jīng)旁落,“今天我們說的所有話幾乎全部都是互聯(lián)網(wǎng)語言”(9),傳統(tǒng)中介價(jià)值已退場。

定價(jià)制度和版權(quán)制度則是制度層面的兩個(gè)前提。圖書不同于一般商品,其定價(jià)是印在封面上的,法、德、荷蘭等歐洲國家均實(shí)行固定書價(jià)制,倡導(dǎo)“文化例外”的概念。中國盡管沒有明確的定價(jià)制度,但I(xiàn)SBN與定價(jià)成綁定關(guān)系,“不能完全遵循市場自由定價(jià)制度”(22),決定了“圖書售價(jià)具有一定的穩(wěn)健性”(15)。傳統(tǒng)圖書銷售渠道對(duì)圖書的打折處理有隱性的行業(yè)慣例,得以形成較好的利益分配機(jī)制和商業(yè)結(jié)構(gòu)。但電商時(shí)代的價(jià)格戰(zhàn)從未停止,直播“破價(jià)”賣書直接“將圖書平均零售折扣壓到四折”(34),“9.9包郵”“一元購書”屢見不鮮,“都是一副你低我比你還低的架勢,拼個(gè)你死我活”(1)。合法性危機(jī)話語認(rèn)為破價(jià)銷售破壞了傳統(tǒng)出版賴以生存的市場環(huán)境,市場規(guī)律遭到了毀滅性打擊,“讀者拋棄的是人人都能看到的巨大價(jià)格差”(27),甚至調(diào)侃實(shí)體書店“淪為了線上渠道的免費(fèi)展廳,在書店原價(jià)買書反倒成慈善之舉”(25)。理想國劉瑞琳認(rèn)為,圖書定價(jià)的漏洞不完全是外界因素導(dǎo)致的,“只能說我們自己沒有秩序、沒有規(guī)矩”,折射出出版定價(jià)體系本身的弊端,因?yàn)椤岸▋r(jià)一般都是看印制成本,不考慮內(nèi)容,這是非常落后的辦法,嚴(yán)肅作家的創(chuàng)作與跟風(fēng)拼湊攢出來的書定價(jià)一樣,就是不尊重文化,沒有給創(chuàng)造力相應(yīng)的價(jià)值”(1)。面對(duì)商業(yè)模式和價(jià)格體系的崩潰,出版業(yè)寄希望于價(jià)格立法,以非市場手段調(diào)控圖書生產(chǎn),來緩解這種結(jié)構(gòu)性病癥。

版權(quán)制度同樣遭到質(zhì)詢。數(shù)字化時(shí)代,版權(quán)制度本身變得十分脆弱,極易流失。出版業(yè)中介工作的核心在于“擁有版權(quán)”,即版權(quán)主體將其作品中的某些權(quán)利過渡給使用者并獲得報(bào)酬。傳統(tǒng)出版組織需要前期投入大量資金購買版權(quán)并承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),其內(nèi)在商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)是合理的,但網(wǎng)絡(luò)近乎零成本的邊際效益極大壓縮了作品出版投資,作者自然不會(huì)再與出版組織共享利潤,“以為擁有內(nèi)容就不會(huì)被淘汰未免過于樂觀”(13)。與此同時(shí),版權(quán)制度本身也有時(shí)限,只要5年期限一到,作者就可以另作處理,“出版機(jī)構(gòu)目前手上拿著的不過就是5年的版權(quán),就自稱擁有內(nèi)容未免是掩耳盜鈴”(13)。盡管出版業(yè)者寄希望于構(gòu)建專業(yè)版權(quán)服務(wù)平臺(tái)重塑數(shù)字時(shí)代的版權(quán)貿(mào)易,但現(xiàn)實(shí)中想要實(shí)現(xiàn)有效轉(zhuǎn)化單靠內(nèi)容一方是不可能完成的,仍需要技術(shù)、渠道和服務(wù)的支持。

在兩個(gè)價(jià)值和兩個(gè)制度遭到破壞的情況下,出版事業(yè)改革難免后續(xù)乏力。一方面,“根本沒有徹底實(shí)現(xiàn)市場化”(19),出版組織的市場主體地位受限;另一方面,“沒有國家政策的扶持”(19),生存狀況堪憂。合法性危機(jī)話語采用了更加理性、冷靜的敘事框架,敘事維度更加多元,包含了經(jīng)濟(jì)、政治、制度和行業(yè)自身等,觀照了生存危機(jī)表象下的結(jié)構(gòu)危機(jī),對(duì)出版業(yè)合法性身份和社會(huì)位置進(jìn)行了質(zhì)詢,而理性、接納的態(tài)度也是為出版業(yè)新的合法性和正當(dāng)化清除障礙。

(三)范式危機(jī):出版業(yè)的觀念危機(jī)話語

出版業(yè)不得不進(jìn)一步從內(nèi)部審視高度現(xiàn)代性帶來的影響,形成了范式層面的觀念危機(jī)話語。觀念話語具有“不可見性”,這種不可見性源于固有觀念和職業(yè)歷史的穩(wěn)定性,人們往往意識(shí)不到它的存在,但當(dāng)固有意義體系出現(xiàn)故障時(shí),觀念危機(jī)就變得可見了。觀念危機(jī)話語觸及出版業(yè)深層次的范式危機(jī),包含共同體默認(rèn)的價(jià)值體系及其對(duì)當(dāng)下境遇的策略性指導(dǎo)框架。觀念危機(jī)話語認(rèn)為,盈利模式、形式創(chuàng)新和技術(shù)融合等問題并未觸及出版業(yè)困境根源。因?yàn)樾律鐣?huì)條件、新技術(shù)邏輯和新權(quán)力場域無一不在挑戰(zhàn)出版業(yè)者維系自身專業(yè)性與正當(dāng)性的意義支撐,關(guān)于“什么是出版”“什么是閱讀”“出版業(yè)的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)”“出版業(yè)者的身份邊界”等一系列問題均需商榷。觀念危機(jī)話語將危機(jī)視作一個(gè)行業(yè)核心觀念面臨挑戰(zhàn)并動(dòng)態(tài)變化的形塑過程,認(rèn)為形成和維系出版職業(yè)化的社會(huì)條件正在發(fā)生根本性變化。而危機(jī)話語恰好是一個(gè)各種觀念重構(gòu)的場所,其中的關(guān)鍵概念包括“閱讀”“圖書”“編輯”“讀者”和“出版”。

“閱讀”越來越具社交與情境性。人們?cè)趥€(gè)性化閱讀時(shí)經(jīng)由互動(dòng)、交流與分享等社交行為,獲得了高于原有閱讀內(nèi)容的更廣泛意義的信息。克萊·舍基提出了“社交化閱讀”,將閱讀的含義延伸至社交互動(dòng)。出版業(yè)者不得不思考“閱讀”概念在不同場景下的意義割裂與演化。漓江出版社的“閱讀+場景”模式備受關(guān)注,“我們一直在嘗試借助多元載體展現(xiàn)閱讀的無限可能,比如‘閱讀+音樂‘閱讀+旅游‘閱讀+影視和‘閱讀+地方文化”(11)。消費(fèi)話語也在滲透“閱讀”的概念。過去出版中介組織有意將消費(fèi)“文化”與消費(fèi)其他商品區(qū)分開來,就好像消費(fèi)文化根本不是消費(fèi),盡管它一直依賴經(jīng)濟(jì)和商品交換過程。而個(gè)性化、社交化的閱讀越來越接近“服務(wù)”或“消費(fèi)”。磨鐵將“閱讀的本質(zhì)就是消費(fèi)”(4)確立為核心理念,中信出版社認(rèn)為出版業(yè)渠道的終極價(jià)值在于“為用戶提供個(gè)性化服務(wù)的機(jī)會(huì)”(10),這意味著出版業(yè)的生產(chǎn)、發(fā)行等其他環(huán)節(jié)都將以消費(fèi)主義和商業(yè)主義邏輯重組。

“圖書”本身的意涵也在發(fā)生變化。符號(hào)價(jià)值和交換價(jià)值使圖書被建構(gòu)為一種“特殊的商品”類型,布爾迪厄強(qiáng)調(diào)了這一建構(gòu)過程的重要性,他認(rèn)為文化生產(chǎn)需要對(duì)文化產(chǎn)品賦予價(jià)值,這個(gè)過程是由生產(chǎn)者完成的,要求不僅將作品的物質(zhì)生產(chǎn)作為對(duì)象,還要將價(jià)值生產(chǎn)視為對(duì)象,布爾迪厄?qū)⑦@一過程稱為“作品科學(xué)”(science of works)。價(jià)值生產(chǎn)過程是出版業(yè)發(fā)揮文化中介作用并鞏固職業(yè)合法性的過程,經(jīng)濟(jì)安全危機(jī)亦使這一過程失效,“產(chǎn)品”“消費(fèi)品”的理念進(jìn)入出版邏輯。磨鐵認(rèn)為作品和產(chǎn)品是完全不同的兩個(gè)概念,“好的作品不等于是好的產(chǎn)品。從作品到產(chǎn)品,還有很長的路要走”(4)。讀客甚至用“快消品”作為比喻,“讀客的口號(hào)是‘像賣牙膏一樣賣書,消費(fèi)者買書跟買牙膏的心理一樣。我看到一本書,25萬字,20塊錢,在書店站著又不可能看完,就干脆買了,這就是低成本嘗試性購買,是快消品本質(zhì),不用把賣書想得太高端”(2),而那些“抱著曲高和寡的傲慢姿態(tài)把書束之高閣的行為,是對(duì)好的價(jià)值的一種犯罪”(4)。

“出版業(yè)者”和“讀者”的身份同樣在發(fā)生變化。出版工作只能由“特殊和神秘的人來承擔(dān)”的觀點(diǎn)曾被不斷重復(fù),正如果麥文化路金波所言,“我們的員工代言的是一個(gè)社會(huì)階層,并自命不凡地認(rèn)為我們是未來社會(huì)的主流階層,用我們內(nèi)部的說法叫建設(shè)明日中國之主流文化”(7)。但當(dāng)圖書變成了“產(chǎn)品”,“編輯”就成了“產(chǎn)品經(jīng)理”。磨鐵首創(chuàng)了產(chǎn)品經(jīng)理一職,“把書當(dāng)作一個(gè)產(chǎn)品來對(duì)待,再根據(jù)產(chǎn)品需求設(shè)計(jì)其他要素”(4)。當(dāng)傳統(tǒng)職業(yè)身份受到?jīng)_擊,“出版人對(duì)自身價(jià)值和定位的困惑,也許才是最大的危機(jī)”(12)。而讀者如今則被稱作“消費(fèi)者”或“用戶”,因?yàn)椤叭魏伍喿x都是一種消費(fèi)”(5)。出版闡釋社群以解構(gòu)并希望重塑的語態(tài)面對(duì)這種轉(zhuǎn)變:“不要怪讀者不看書,只怪出版者沒跟上讀者”(25)。

隨著出版業(yè)核心觀念的重組與更新,“出版”和“出版業(yè)”等元概念也在動(dòng)態(tài)演化。過去出版業(yè)被認(rèn)為是一個(gè)“商業(yè)氣氛非常弱”(2)且“缺乏市場研究”(20)的行業(yè)。人們相信書籍根本不是商品,不能簡單地在書店環(huán)境中應(yīng)用“銷售”技能,“對(duì)一個(gè)出版商最大的稱贊是:你不像一個(gè)商人”(2)。而這種輕商業(yè)性的意識(shí)形態(tài)逐漸被解構(gòu)。“野蠻入場”的出版公司讀客自創(chuàng)辦起就毫不避諱“商人”的角色,“出版業(yè)為什么會(huì)日漸低迷?因?yàn)樵谧x客進(jìn)入前出版業(yè)是被知識(shí)分子把持的,但這是行業(yè),不是圈子;這是生意,不是沙龍”(2),“我們始終相信出版業(yè)未來是門大生意”(3),那就得“按照研究市場風(fēng)向和消費(fèi)者特征來思考這門生意”(5)。商業(yè)主義話語在核心觀念重構(gòu)過程中逐漸占據(jù)統(tǒng)合地位。

“出版”“閱讀”“讀者”等核心概念是現(xiàn)代出版業(yè)賴以運(yùn)行的重要話語基礎(chǔ)。“傳統(tǒng)的出版業(yè)尚未完全適應(yīng)新鮮的語言體系,就已經(jīng)開始在市場的倒逼和無所適從的新觀念的夾逼中摸爬滾打了”(24)。舊的高地已然被解構(gòu),新的高地持續(xù)在崛起。觀念危機(jī)話語認(rèn)為危機(jī)同時(shí)也是職業(yè)話語體系開放性重構(gòu)的契機(jī),需要持續(xù)對(duì)核心觀念的認(rèn)知和界定進(jìn)行調(diào)適,以適應(yīng)不同時(shí)代的挑戰(zhàn)。這是一種“解構(gòu)”而非“解決”的態(tài)度,對(duì)未來出版業(yè)的職業(yè)價(jià)值、專業(yè)實(shí)踐及范式重塑抱有謹(jǐn)慎的樂觀和希望。

四、討論:危機(jī)話語間的沖突與協(xié)商

危機(jī)話語敘事類型的劃分對(duì)一些典型要素進(jìn)行了抽象與提煉,盡力找出了各種話語類型中的規(guī)范性敘述,使“危機(jī)”這一復(fù)雜話語清晰化。不同敘事類型呈現(xiàn)了出版業(yè)者對(duì)危機(jī)的不同理解,并直接決定了多元行動(dòng)者將如何回應(yīng)危機(jī)。但三種危機(jī)話語敘事類型并非相互對(duì)立排斥,而是在多元復(fù)雜的實(shí)踐中相互交織,構(gòu)成了雜糅的中國出版闡釋社群危機(jī)話語體系。

出版業(yè)的盈利危機(jī)話語在商業(yè)焦慮下采取了極具悲情主義的敘事色彩。訴諸情感的話語建構(gòu)獲得了較強(qiáng)的“傳播共情性”,使其迅速成為備受關(guān)注的社會(huì)性公共議題,并一定程度上喚起行業(yè)創(chuàng)新并激活用戶存量。但在危機(jī)早期將其首先且唯一地表達(dá)為一場外部因素引發(fā)的商業(yè)危機(jī),以一種“無奈”“消極”“灰色”的態(tài)度面對(duì),就使這場危機(jī)顯得格外單向度,缺乏對(duì)內(nèi)部因素的反思。與此同時(shí),也會(huì)直接影響元話語中其他話語主體如公眾、讀者、投資商、作者等對(duì)出版業(yè)的認(rèn)知與理解。這種幾乎完全否認(rèn)自身主動(dòng)性的話語框架,可能會(huì)反向傷及出版業(yè)的文化權(quán)威。

盈利危機(jī)話語聚焦的核心議題是出版業(yè)能否重建穩(wěn)定、可持續(xù)的商業(yè)模式。其邏輯是只要建立新的商業(yè)模式,調(diào)解出版業(yè)與新技術(shù)的關(guān)系,就可以解決當(dāng)前危機(jī)。而其中的危險(xiǎn)性就在于,倘若出版業(yè)無法適應(yīng)新環(huán)境變化,沒能建立起新的可持續(xù)運(yùn)營與盈利模式,出版業(yè)的未來又該當(dāng)如何?事實(shí)上,盈利危機(jī)話語仍然呈現(xiàn)出較大的矛盾性,訴諸悲情僅僅是一種引發(fā)公共話題的策略,悲情與哀傷的背面是解決焦慮、緩解憂傷的沖動(dòng)。盈利危機(jī)話語認(rèn)為這場危機(jī)并不涉及專業(yè)層面,只要出版業(yè)“順勢而為”(13),根據(jù)市場變化制定切實(shí)可行的轉(zhuǎn)型或創(chuàng)新方案,生產(chǎn)出“突破性、革命性的產(chǎn)品,就會(huì)徹底改變整個(gè)產(chǎn)業(yè)格局”(10),屆時(shí)就可以奪回讀者,重建商業(yè)模式,走出危機(jī)。

出版業(yè)的合法性危機(jī)話語不再停留于顯性的商業(yè)問題,而是將結(jié)構(gòu)性痹癥顯化,注意到了技術(shù)和經(jīng)濟(jì)因素加劇了中國出版業(yè)事業(yè)改革與市場化發(fā)展之間的固有矛盾。盈利問題無法單獨(dú)解決,出版業(yè)依賴的價(jià)值和制度基礎(chǔ)都在持續(xù)失效,出版業(yè)者始終在維持公共性和追逐利潤之間艱難抉擇,成為利用轉(zhuǎn)型來解除盈利危機(jī)的桎梏。合法性危機(jī)話語理性地認(rèn)為盡管當(dāng)前是出版業(yè)生死存亡的時(shí)刻,但也是一個(gè)改造出版業(yè)體制的機(jī)遇,期冀出版業(yè)在商業(yè)改革和政策傾斜中完成制度性重建,實(shí)現(xiàn)社會(huì)使命與文化目標(biāo)。然而現(xiàn)實(shí)卻是出版業(yè)的地位具有雙重性,它在文化資本再生產(chǎn)的過程中始終是“統(tǒng)治階級(jí)的被統(tǒng)治部分”,一方面作為公共事業(yè)難以支撐自身生存,另一方面作為市場化主體其主體性卻又十分有限,處處掣肘出版業(yè)重建。合法性危機(jī)話語雖然冷靜、理智地對(duì)出版業(yè)深層危機(jī)進(jìn)行了分析,卻難掩其中的糾結(jié)與左右為難,所謂的“平衡”也只能成為一種理想。

觀念危機(jī)話語則認(rèn)為出版業(yè)的核心觀念已然發(fā)生變化,原有意義體系的崩潰直接挑戰(zhàn)出版業(yè)的文化權(quán)威。文化權(quán)威是社會(huì)權(quán)威系統(tǒng)的一部分,出版業(yè)的文化權(quán)威可以被理解為公眾對(duì)出版業(yè)作為文化中介組織穩(wěn)定提供高質(zhì)量文化內(nèi)容、知識(shí)與服務(wù)的能力的依賴。在對(duì)出版業(yè)者的話語分析中發(fā)現(xiàn)當(dāng)前塑造文化權(quán)威的途徑有兩種:一是直接指出權(quán)威的來源,如出版業(yè)者在日常實(shí)踐中宣稱的出版業(yè)基本特質(zhì);二是在劃分邊界的過程中追求權(quán)威的來源,如合法與越軌、規(guī)范與失范、專業(yè)與業(yè)余等。危機(jī)語境下,出版業(yè)的社會(huì)價(jià)值和意義不再是不言自明的了,出版職業(yè)是否擁有專業(yè)特質(zhì),公眾是否依賴出版業(yè)生產(chǎn)權(quán)威知識(shí),均遭遇了觀念和范式上的質(zhì)疑。

觀念危機(jī)話語最大的不同點(diǎn)在于,它不再站在數(shù)字時(shí)代的對(duì)立面,而是將其視作一個(gè)出版業(yè)核心觀念重構(gòu)的機(jī)會(huì)。觀念危機(jī)話語聚焦于“解構(gòu)”而非“解決”危機(jī),是一種動(dòng)態(tài)闡釋主義路線,從出版業(yè)觀念演化出發(fā),在解構(gòu)與重構(gòu)中尋求危機(jī)應(yīng)對(duì)方法。其主張的主要路徑是出版業(yè)者通過日常實(shí)踐與話語實(shí)踐,對(duì)出版業(yè)核心概念和意義體系進(jìn)行再生產(chǎn),對(duì)更多“元問題”進(jìn)行追問,重建出版文化類型,以求從根本上緩解出版業(yè)多元危機(jī)之可能。但在實(shí)踐中其“呼吁大于行動(dòng)”的現(xiàn)實(shí)境遇始終存在。

現(xiàn)實(shí)出版業(yè)危機(jī)話語絕不是完全典型的,也存在差異與沖突,但其共同引導(dǎo)出版業(yè)變革、走出危機(jī)的策略性目的是一樣的。而在危機(jī)話語所形構(gòu)的認(rèn)知場所內(nèi),出版闡釋社群仍然表現(xiàn)出脆弱、多變、后現(xiàn)代的不穩(wěn)定情緒。一方面,出版業(yè)始終相信危機(jī)是可以被“應(yīng)對(duì)”的,因?yàn)槿N危機(jī)話語都沒有否認(rèn)出版和閱讀本身及其對(duì)公共價(jià)值、文化價(jià)值的追求,出版業(yè)的專業(yè)性基礎(chǔ)仍然是穩(wěn)固的。但另一方面,出版業(yè)者又難掩對(duì)這一信念的懷疑,因?yàn)槟軌驈母旧辖鉀Q出版業(yè)危機(jī)的轉(zhuǎn)型方案至今尚未出現(xiàn)。這不斷加深著出版業(yè)危機(jī)話語的內(nèi)在脆弱性及實(shí)踐主體情緒的多變性。

結(jié)語

“危機(jī)”這一詞語作為話語的基本單位,不會(huì)不受其他約束地出現(xiàn)在社會(huì)討論中,而是經(jīng)過了審慎思慮的取舍。“危機(jī)”意味著可以將復(fù)雜模糊的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N可控狀態(tài),它比“危險(xiǎn)”“混亂”“威脅”等其他替代詞引起的恐懼更少,因?yàn)槲C(jī)“首先傳達(dá)的是引發(fā)人為干預(yù)的沖動(dòng)”。20世紀(jì)90年代中國出版業(yè)就經(jīng)歷了市場導(dǎo)向型改革,21世紀(jì)技術(shù)與資本的介入進(jìn)一步加速了出版業(yè)市場化配置,不斷變革自身運(yùn)行機(jī)制、管理經(jīng)營體制與業(yè)務(wù)實(shí)踐。可以說我國現(xiàn)代出版業(yè)自誕生之日起就一直處于改革與轉(zhuǎn)型中的自我更新,“危機(jī)話語”亦如影隨形。但“危機(jī)”同樣意味著它是能被診斷、闡釋和消除的,提供了一個(gè)明確的可退出路徑。

“危機(jī)話語”更大的意義是其背面——“回應(yīng)”并“消除”危機(jī)的渴望。盡管危機(jī)帶來了斷裂,但同樣意味著重生的機(jī)會(huì)。危機(jī)話語提供了對(duì)轉(zhuǎn)型時(shí)期的當(dāng)代出版業(yè)加以更深入的思考,有助于揭示出版業(yè)者在時(shí)代條件轉(zhuǎn)換下的談判、捍衛(wèi)與努力,并幫助人們理解其在文化、社會(huì)和政治等層面試圖重建意義體系的嘗試。更重要的是,危機(jī)時(shí)刻刺激出版業(yè)者對(duì)行業(yè)理念、邊界、規(guī)范等元問題進(jìn)行重新界定與闡述,是出版業(yè)回望過去、反觀諸己乃至重新加冕的契機(jī)。

(作者系中國人民大學(xué)新聞學(xué)院2022 級(jí)博士研究生)