“鄭恒為何要死?”

鄒汶睿 周志強

【摘要】《西廂記》中的配角鄭恒,長期以來被定性為反派人物,其缺席與在場共同演繹了文本深層次的結構沖突。本文通過格雷馬斯矩陣分析、發現隱含在文本后張生與鄭恒的鏡像指涉關系。由榮格鏡像理論并結合《西廂記》的流變史,得出鄭恒為張生人格陰影,論述鄭恒死亡的充分必要條件。回歸榮格集體無意識理論,挖掘鄭恒之死下被遮蔽的男性焦慮。

【關鍵詞】結構主義;鏡像理論;陰影人格;集體無意識;男性焦慮

【中圖分類號】I207? ? ? ? ? ? ?【文獻標識碼】A? ? ? ? ? 【文章編號】2096-8264(2023)22-0007-05

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2023.22.002

基金項目:廣東金融學院2021年“沖補強-特色高校提升計劃”學科教學(語文)碩士專業學位點培育項目。

一、成張敗鄭:張生與鄭恒的鏡像指涉

《西廂記》中登場的主要男性角色,均以娶得崔鶯鶯為妻為目的出發進行了一系列行動:張生初遇崔鶯鶯,心生愛慕而開始追求;孫飛虎兵圍普救寺,張生請杜確退敵;鄭恒以張生另娶謠言搶親,張生請來杜確證偽。

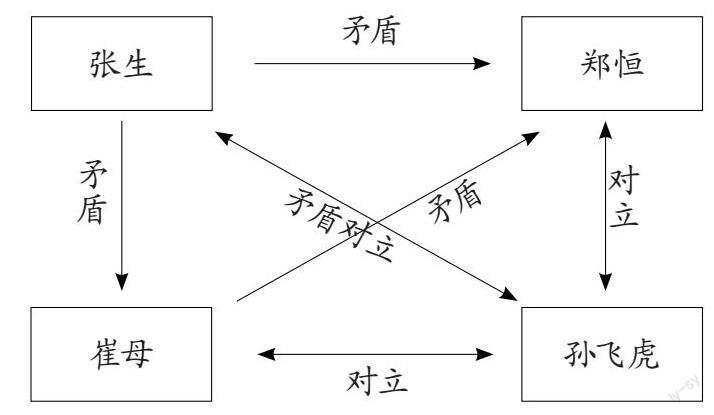

以格雷馬斯矩陣分析,我們可以得到以下結果:以張生為基準X,則孫飛虎是張生的絕對對立項非X,與張生形成矛盾且不對立的關系為鄭母、鄭恒,分別為非反X、反X。如果說孫飛虎是張生忠臣良婿形象的徹底否定,那么鄭恒事實上是與張生所共處的封建文人形象的補充。

孫飛虎因憑借武力試圖攫取作為權力象征符號的崔鶯鶯,與包括張生,崔母與鄭恒在內的整個文明體系相抵牾。這一行動結果反映了原始搶婚制風俗在社會進入封建文明后逐漸衰落之事實①,張生請來杜確退敵的情節,也就蘊含著華夷沖突的時代敘事。而鄭恒、崔母同樣也因搶親事件與孫飛虎形成對立關系。這種對立關系不可化解,只能通過徹底否定以消除威脅。顯然,在文明秩序下的鄭恒與張生對孫飛虎“掠奪者”身份的絕對摒斥,也說明了他們同為漢族文人的一致訴求,這也為他們的同體性質奠定了基礎。

張生和鄭恒的同體性質亦表現于二人相似比極高的人物設定。兩人對情之追求極烈,失敗的一方必然倒向死亡結局;均為前禮部尚書之子;鄭恒父母雙亡,在孫飛虎搶親事件中因“家中無人”而“來得遲了”落魄失勢,以及搶婚失敗時孑然一身、無人聲援的狀況,與張生此前同是父母雙亡,孤身一人“書劍飄零”之情節設定重合甚多。張生在《鶯鶯傳》原著中與崔母的姑侄關系也位移到了《西廂記》中的鄭恒。張生與鄭恒的重合度之高,亦印證了其同體性質。

雅克·拉康認為,主體的認知和成長既離不開主體自身,也離不開主體的對應物——他者。同時,他將“他者”區分為想象界“小他者”和象征界“大他者”。主體只有在與他者的相互聯系中才能成為具有社會功能的人,同時主體是他者的他者。在《西廂記》的故事背景中,“大他者”即為“修齊治平”的儒家文明話語體系,張生或鄭恒若想獲得認知與成長,就不得不被這個話語體系規訓。這種規訓表現在具體的情感角逐場上,就必然涉及占有崔鶯鶯這個主體的對應物的要求。張生對于鄭恒、孫飛虎潛意識夢境或是顯意識現實中的仇恨敵對情緒,正是將鄭恒、孫飛虎等人視為“小他者”,通過不斷貶斥對方,強化被剝奪恐懼的心理來完成自我建構。

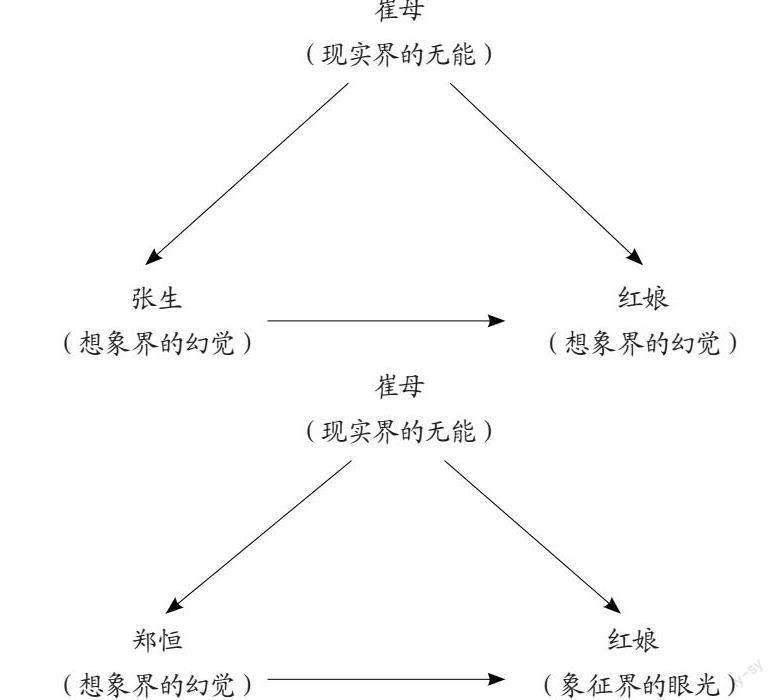

鄭恒與張生的同一性,還在于他們同處于“想象界的幻覺”中。拉康在分析愛倫坡《失竊的信》中發現了一個重復的三角結構,同樣的結構也能在《西廂記》中窺見端倪。在與崔鶯鶯私會事發之后,崔母拷紅娘,紅娘駁斥崔母,動之以情曉之以理,因此張生被迫上京取應。另一個三角結構的再現出現于鄭恒搶親時,在這兩個三角結構中,崔母左右搖擺的舉動表現了代掌父權的女性封建大家長在現實界的無能,而張生在驛站產生的夢境和鄭恒的謠言表現了他們想象界的幻覺,兩次解圍推動敘事主線的角色都是居于象征界的紅娘。張生和鄭恒在情感面臨危機時處于同一位置層面,亦證明了其同體性質。

而代表了二人異面的特征是張生的才學、相貌、品德、能力與鄭恒親緣、身世等因素。紅娘與鄭恒爭辯中,突出張生之“君子清賢”“俏”,鄭恒之“小人濁民”“頹嘴臉”“村”;以及鄭恒自況“仁者能仁”“身里出身”“親上做親”,實質上是張生與鄭恒相互詰問、質疑以確定自身合法合理性地位的過程。此時的張生通過對皇權(大他者)的依附,借紅娘之口辱罵鄭恒為“村驢屌”,徹底完成了對鄭恒的“他者化”,亦確認了自身的主體地位之正當性。

張生與鄭恒的前鏡像階段,即他們不知道對方存在之前。沒有鏡像進行“一次同化”,張生與鄭恒均處于主體的“空白”階段,他們在現實界中庸庸碌碌忙于取應。正因為張生/鄭恒的顯現,與另一個“自體”同臺競爭,誰是崔鶯鶯的合法夫婿的問題涉及了他們的自我同一性。張生與鄭恒爭取崔鶯鶯這一過程,也就意味著他們正經歷著將自己從彼此“鏡像”中區分開來,將己身支離破碎的、重合的概念整合成“完整的影像”。然而任何一種“認同”,本質上都是一種“誤認”。對鄭恒而言,身為“白衣餓夫窮士”的張生自然比不得“先前闊”的自己,對張生加以排斥、貶低也就是確立自我身份的必然。張生同為前尚書之子,身份地位上未必與鄭恒相去甚遠,鄭恒單方面的指控也因此落入無意義的自我貶斥。

因而在崔張故事流變中,張生與鄭恒各自形成自我鏡像的過程對他者有明確的排他性,結局必然導向“生存還是毀滅”的存在問題。鄭恒于這場自我之戰中敗北,意味著主體性的喪失,以及由“自我理想”向“理想自我”過渡的能力被剝奪。鄭恒在董西廂和王實甫《西廂記》中失敗,最終表現為對自我存在的否定,“倘見親知,有何面目?”觸階而死;反之,同樣在董西廂里,假如張生未能迎娶崔鶯鶯,則不難得出其“把一條皂條梁間系,大丈夫死又何悲”結局的推論。同體異面的 “成張敗鄭”也就由此而來。

二、無理之合理:鄭恒為什么要死?

(一)鄭恒之死的二重邏輯悖論

在王實甫《西廂記》中,鄭恒因與張生爭奪鶯鶯失敗而觸樹身死,死亡和婚禮的交織,使整部作品在大團圓的結局中籠罩著一層非理性的隱患。為搶婚失敗而死,不但在現今的中國文化語境下看來是無理且愚蠢的行為,在傳統社會中更是大不孝之舉。慣常做法是鄭恒退婚另娶別家高門貴女,一如崔母贈予張生金帛,令其與鶯鶯認兄妹一般。那么,既然鄭恒毫無死亡之必要,王實甫為何要在《西廂記》的結尾設計鄭恒自殺情節?

《西廂記》第五本第四折:

[將軍云]那廝若不去呵,祗候拿下。[凈云]不必拿,小人自退親事與張生罷。[夫人云]相公息怒,趕出去便罷。[凈云]罷罷!要這性命怎么,不如觸樹身死。妻子空爭不到頭,風流自古戀風流;“三寸氣在千般用,一日無常萬事休。”[凈倒科][夫人云]俺不曾逼死他,我是他親姑娘,他又無父母,我做主葬了者。著喚鶯鶯出來,今日做個慶喜的茶飯,著他兩口兒成合者。②

后世對于這段的解讀多趨向于鄭恒強娶不成,無顏面見親故,羞慚而死,但如前文所說,鄭恒自殺是不孝且無理之舉,在邏輯學上也不符合排中律的定則,因此鄭恒的死亡必另有緣故。根據唐律,崔鶯鶯和張生是先奸后娶,私訂終身,不受當時的法律保護。如果鄭恒利用法律強制與崔鶯鶯完婚,則將故事的男主人公張生置于尷尬地位,這一法律與人情上的漏洞王實甫必然得顧及周全,否則也無法契合觀眾的期待視野,留有制度性的漏洞。因此,鄭恒只有死去或退婚,崔張二人的結合才是名正言順的。這一思想在《西廂記》中也有體現:

[凈云]那個張生?敢便是狀元。我在京師看榜來,年紀有二十四五歲,洛陽張珙,夸官游街三日。第二日頭答正來到衛尚書家門首,尚書的小姐十八歲,結著彩樓,在那御街上,則一球正打著他。我也騎著馬看,險些打著我。他家粗使梅香十余人,把那張生橫拖倒拽入去。他口叫道:“我自有妻,我是崔相國女婿。”那尚書有權勢氣象,那里聽,則管拖將入去了。這個卻才便是他本分,出于無奈,尚書說道:“我女奉圣旨結彩樓,你著崔小姐做次妻。他是先奸后娶的,不應娶她。” ③

這一段謠言由鄭恒編造并敘述,在戲劇中起到了突轉的效果,于鄭恒強娶崔鶯鶯的目的而言,這段謠言與鄭恒之存在是符合邏輯學同一律的。但很顯然,既然鄭恒能為了強娶崔鶯鶯散播謠言,其人品既已經卑鄙無恥到如此地步,又怎會在謠言揭穿后,禮義廉恥突然占據上風,促使他自戕呢?而崔母與鄭恒是親姑侄關系,先前熱情積極地主張崔鶯鶯與鄭恒親上加親,又怎會在侄子自殺后全無一絲悲哀情緒的流動?這也不符合邏輯學的矛盾律定則。因此可以認定,這段不利于張生的謠言于鄭恒強娶崔鶯鶯的目的是存在同一性的,但謠言揭發的結果卻與鄭恒卑劣無恥的存在本質是矛盾的。所以,鄭恒之死必另有原因。

(二)缺席的在場:被殺死的張生陰影

“缺席乃是在場的最高形式。”在《西廂記》這個陰盛陽衰的文本中,男性角色的缺席與在場,共同構成了民族集體無意識景觀的呈現。

首先從接續上一節鄭恒的謠言說起。在鄭恒的謠言合目的性敘述的背后,也隱藏著鄭恒與張生的鏡像關系:“我也騎著馬看,險些打著我。”這句對情節推動毫無意義的話,除了表明鄭恒虛構的在場身份,從而增強謠言的可信度,還透露了鄭恒深層次的渴望:他也想像張生那般金榜題名,被相府小姐拋繡球擇婿。在權勢的淫威面前,崔張二人的結合便輕易地給否定了:“他是先奸后娶的,不應娶她。”

可以說,鄭恒在敘述的暗箱中構建了一幅權力景觀,這景觀指涉著張生、鶯鶯、鄭恒等存在主體的牽制關系。在這些關系的動態變化中,張生與鄭恒對崔鶯鶯的占有與支配地位也在不斷交替轉換,在文本中具體體現為在場與缺席。鄭恒是崔相國指定的女婿,而普救寺是崔相國主持修建的則天娘娘香火院,崔相國死后的尸體停靈于此。崔相國的死亡無疑是全劇中最大的缺席,也是最深層次的在場。死去的崔相國停留在崔氏一族的記憶中,代表著崔氏一族過去的榮耀與輝煌,也代表著封建等級制的上層統治者。在崔母的哀悼與追憶的敘述中,不斷提及的“無犯法之男,無再嫁之女”的相府門風和“三代不招白衣女婿”的相府門第,正是崔相國“故鬼重來”不斷對生者施加影響,從而操控生者的行動的體現。同樣的“缺席者”形象也出現在曹禺的《日出》中,金八玩弄著所有被傷害與被侮辱的人,而全程都只在其他人物的敘述中體現他無所不在無所不能的力量,這正是最高形式的在場。幸而對于張生而言,這個能夠在幕后操控所有人意志的無形力量已然走進了墳墓,因此傳統民間故事原型中岳丈與女婿的矛盾也變異為張生考取功名,獲得和崔相國一樣的社會地位,從而取代崔相國成為一家之主的故事。

在崔氏一族為崔相國停靈普救寺之行中,崔家呈現出一副陰盛陽衰的景觀:父性的死去、母親代掌父權、躁動的青春期少女、不安分的侍女。在這個男性家長缺席的場域中,作為崔母內侄、崔鶯鶯未婚夫的鄭恒也是缺席的。因此鄭恒作為《西廂記》中第二個缺席的形象,在情節的設置上起到了伏線的作用。作為來自崔相國生前遺留的阻礙,鄭恒不僅是崔相國死去的父權意志的復活,還是作為與崔相國同樣的“缺席的在場”的形象,為崔張二人的結合籠罩上一層陰霾。而在他最不該缺席的時刻,即為崔相國奔喪時,在義理上鄭恒應當去吊唁,但正是因為他關鍵的缺席才給了遠游客張生可乘之機。而鄭恒在大結局時由缺席轉為在場,正是撥云見日,陰霾驅散之時。所以通過對人物缺席與在場的分析,我們發現崔相國、鄭恒、張生三人的出現與隱沒是交替進行的,這是人物在文本中權力牽制的拉鋸戰。

作為故相國門第的崔家是一個等待被占有的權力象征,張生要想徹底地占有崔鶯鶯,只能通過“成為崔相國”的方式,也即考取功名,以夫權行父權,成為崔家的男主人。崔母則作為張生能力的注腳,她認可父權社會的叢林法則而不是母系氏族的情感聯結,這也是她為何能在鄭恒自殺的現場無動于衷的根本原因。在最后一輪對崔鶯鶯乃至崔家的占有與支配地位的博弈中,一轉開局不平衡的權力關系,張生獲勝,鄭恒慘敗。

但這一身份地位的轉換,只能用層遞的方式顯現張生與鄭恒之爭的充分性,而不能完整闡釋鄭恒之死的必要性。因此,如果我們要深究這一轉換背后的文本邏輯,就不得不回溯到《西廂記》的前身《鶯鶯傳》中去。

《鶯鶯傳》中的張生是一個始亂終棄的薄情浪子的形象,而真實故事中的元稹與崔雙文更是負心漢與癡情女的悲劇形象。道德上的瑕疵是《鶯鶯傳》為人詬病之處,也是后世改編劇作公演的障礙。在戲劇表演上,這樣的人物形象和悲劇結局是不會為當時的市民階層所接受的。而由于戲劇的特殊性,在傳播力度和影響程度上遠大于文人士大夫階層把玩的傳奇小說。在古代中國重視道德倫理的文化語境中,如果改編不慎,劇作家極有可能遭到衛道士的攻擊甚至是當局的迫害。因此,如何利用《鶯鶯傳》這一家喻戶曉的原始母本的話題性,又能洗脫傳奇小說艷情浮浪的先天不足,成為劇作改編的關鍵問題。

早在董解元《西廂記》諸宮調中,就定型了故事的基本框架,也修改了張生的人物形象,并增加了鄭恒這一人物。董解元在處理《鶯鶯傳》道德瑕疵的過程中采取的辦法是把原著的元稹與張生割裂開來,將元稹美好的特質,如癡情、英俊、才高八斗賦予了張生,而新增鄭恒承載元稹丑惡陰暗的一面,如始亂終棄、散布謠言、背后中傷崔鶯鶯等。然而在分割張生陰暗人格的過程中董西廂有所保留,張生依然存在輕浮浪蕩的行為舉止,這也體現了董西廂在《鶯鶯傳》和王西廂之間的過渡性。

分割人物一技術策略被王實甫《西廂記》所繼承,而其背后的心理學依據是榮格的陰影理論。榮格認為:陰影即人格中的“惡”,包含個人精神因素和集體精神元素,“是那個被壓抑、被隱匿的部分,它隸屬于卑劣同負罪人格的范疇,其絕大部分都可以追溯到我們動物祖先的時代去” ④。因為這些因素與已被選擇的意識共存,因此它們拒絕出現在生活中,往往成為“分裂人格”的始作俑者。陰影將患者不愿意承認、卻又能與他有關的各種事情人格化了,盡管它們仍然直接地刺激著他。它們也許是性格中的某些惡劣品質和其他不協調的傾向。文學作品中的陰影可闡釋為“隱含讀者不希望作品中人物成為的對象”。鄭恒作為張生的否定性存在,他的舉止行為的猥瑣,是不被觀眾所期待的。以及他為崔母鄭氏的侄子的出身,是《鶯鶯傳》中張生的殘留,也是元稹的現實身份。只有殺死了鄭恒,張生的陰暗面或說是《鶯鶯傳》帶來的原罪才能消除,才能作為高大全的戲劇形象進行公演。

“陰影是一個道德問題,挑戰著自人格。如果沒有相當多的道德努力,就沒有人能意識到陰影。”《鶯鶯傳》到《西廂記》中的不斷刪改是劇作家主動積極自發的創作活動,是金元時期文人對歷史上男性角色的反思與批判。榮格認為,如能具備面對陰影的勇氣,通過對陰影的挑戰,在與陰影交戰的過程中獲得積極力量,那么患者即可康復。正是董解元、王實甫等劇作家從《鶯鶯傳》中的張生形象分離出了鄭恒這一陰影,才使《西廂記》具備了青春昂揚的積極色彩,擺脫了《鶯鶯傳》先天帶來的道德瑕疵。

三、集體無意識探微:張生潛意識的被剝奪焦慮與

替代性滿足

除了戲劇表演受眾的審美期待之外,結合王實甫的時代背景,很難忽視靖康之難少數民族南遷的影響。在戰亂中,女性被當成是戰利品和性資源被不斷掠取侮辱,哪怕是北宋的貴族女子也難逃一劫。在當時不可言說的民族心理創傷之下,鄭恒與孫飛虎的形象不僅是張生的情敵,更是中下層男性的假想敵。我們可從張生的夢中瞥見一角:

[外凈一行扮卒子上叫云]恰才見一女子渡河,不知哪里去了?打起火把者。分明見他走在這店中去也,將出來!將出來![末云]卻怎了?[旦云]你近后,我自開門對他說。

[水仙子]硬圍著普救寺下鍬鑊,強擋住咽喉仗劍鉞。賊心腸饞眼惱天生得劣。[卒子云]你是誰家女子,夤夜渡河?[旦唱]休言語,靠后些!杜將軍你知道他是英杰,覷不覷著你為了醯醬,指一指教你化作膋血。騎著匹白馬來也。

[卒子搶旦下][末驚覺云]呀,原來卻是夢里。且將門兒推開看。只見一天露氣,滿地霜華,曉星初上,殘月猶明。無端燕鵲高枝上,一枕鴛鴦夢不成!⑤

這個夢境傳遞出的是張生潛意識的被剝奪焦慮:男性的戰爭思維支配著張生進入普救寺這一陰性場域與崔鶯鶯結合,也支配著張生利用杜確這一武力外援作為自身的彌補。權力匱乏和武力無能所造成的被動性失職,也是張生被剝奪焦慮的主要來源。在以殺戮、臣服和統治為邏輯基礎的戰爭思維指引下,鄭恒在張生與崔鶯鶯的結合前也不得不死,因為只有鄭恒的死亡,才能緩解張生也即受眾男性潛意識的被剝奪焦慮。

這一集體無意識的男性被剝奪焦慮結合中國古代社會的文化語境后,變異成文與武兩條不同的對抗模式:面對孫飛虎,張生的策略是書信一封(文),尋求好友杜確將軍的援助(武);面對鄭恒,張生的策略是考取功名(文),當面對質拆穿謊言,占據道德高地,營造輿論優勢(文)。張生與鄭恒同為文人,不再選擇動物界求偶戰爭野蠻的肉搏,而是筆槍舌戰,穿梭于成文法與習慣法之間的文人較量。

周瑋璞學者認為,張生是王實甫的理想投射,鄭恒是王實甫在現實中厭惡的官僚子弟的形象的凝縮。⑥《鶯鶯傳》到《西廂記》的流變,不單是文體和藝術技巧的轉變與完善,還有創作主體的下移。元稹所代表的是一心躋身于高門貴胄的唐代文人士大夫,科考應舉,迎娶五姓女是那一個群體的價值取向和人生目標。在董解元和王實甫的《西廂記》中,劇作家從為《鶯鶯傳》彌補遺憾和為張生“補過”的創作動機出發,借紅娘之口,為中下層漢族文人發出對門閥權貴的嘲諷。

[紅唱]君端是個“肖”字這壁著個“立人”,你是個“木寸”“馬戶”“尸巾”。

[凈云]木寸、馬戶、尸巾——你道我是個“村驢屌”。我祖代是相國之門,倒不如你個白衣、餓夫、窮士!做官的則是做官。⑦

經過了晚唐五代藩鎮割據,宋代大量擴張科舉取士,寒門庶族進一步興起。到了王實甫的時代,漢族文人成為第四等民,多民族的交融使古典時代的士族階層的道德觀念逐漸瓦解。可以說,鄭恒的自殺在一定程度上反映了中下層漢族文人長期受門閥權貴壓制而產生的不平之氣的替代性滿足。

綜上所述,《西廂記》中體現了我們民族深層次的男性焦慮,這或許是自元稹創作《鶯鶯傳》發端這一故事到王實甫最終定型的傳唱過程中都沒有意識到的民族創傷情結。對經典文本的現代闡釋,有助于發掘我們民族性格中真正恐懼、焦慮以及渴求的對象,這也是本文的研究目的及研究價值。正是因為鄭恒的死亡在想象界里消解了男性的深層焦慮,也作為文學替代性滿足的對象曲折地實現了求偶戰爭中戰勝者一方的優越感,鄭恒的死亡也從非理性的為情而死,變為集體無意識作用下毫無選擇余地的觸樹自戕。

注釋:

①楊波:《略論元明戲劇中的搶婚與收繼婚風俗》,《文化遺產》2015第2期,第51頁-56頁。

②王春曉、張燕瑾評注:《西廂記·竇娥冤》,中華書局2016版,第226頁。

③王春曉、張燕瑾評注:《西廂記·竇娥冤》,中華書局 2016年版,第215頁。

④榮格:《陽向離子》,《榮格全集》第9卷第二部分,第266頁。

⑤王春曉、張燕瑾評注:《西廂記·竇娥冤》,中華書局 2016年版,第180-182頁

⑥周瑋璞:《“類張者”與“類孫者”:鏡像角度下鄭恒形象發微》,《戲劇之家》2021年第31期。

⑦王春曉、張燕瑾評注:《西廂記·竇娥冤》,中華書局 2016年版,第210頁。

參考文獻:

[1]周瑋璞.“類張者”與“類孫者”:鏡像角度下鄭恒形象發微[J].戲劇之家,2021,(31).

[2]詹慶.《西廂記》的結構主義解讀[J].中國比較文學,2003,(02):91-104.

[3]楊波.略論元明戲劇中的搶婚與收繼婚風俗[J].文化遺產,2015,(02):51-56.

[4]申敏.對榮格理論中陰影涵義的理解[J].學園,2014,(10).

[5]王珍.追憶·等待·尋找:“缺席的在場”人物模式與功能[J].佳木斯大學社會科學學報,2013,(31).

作者簡介:

鄒汶睿,女,廣東金融學院財經與新媒體學院在讀。

周志強,男,文學博士,廣東金融學院財經與新媒體學院教師。