語文作業設計的幾條原則

高杰 姜鵬

摘 要:遵循一定的原則設計作業,切實提高作業質量,減輕學生作業負擔,發揮作業助力學生發展的作用。遵循梯度性原則,設計分層性作業;遵循選擇性原則,設計菜單式作業;遵循多樣性原則,兼顧形式、完成方式、評價方式等設計作業;遵循實踐性原則,激勵學生在真實的語言實踐中提高語言運用能力;遵循反饋性原則,及時反饋學生完成作業的狀態及質量。

關鍵詞:小學語文;作業設計;語言運用;設計原則

* 本文系江蘇省中小學教研室2019年度第十三期課題“新時代農村小學檢查方式的研究”(編號:2019JK13-L414)的階段性研究成果。課堂中學習和掌握的知識,需要通過作業進行鞏固練習、拓展延伸。遵循一定的原則設計作業,切實提高作業質量,減輕學生作業負擔,發揮作業助力學生發展的作用。

一、梯度性原則

教師要考慮學生的感受和認知,要根據學生的語文學習能力、家庭背景差異,在作業量、作業完成時間、作業難易程度等方面做好調控,分層設計,體現作業的梯度性,促進學生不同學習水平的個性化發展。

比如,教學四年級下冊第二單元《納米技術就在我們身邊》一課后,教師根據班級學生的不同層次,設計了不同的練習:對于學習能力偏弱、學習基礎不算很好的學生,教師要求他們朗讀課文,尤其要關注課文中表示科學技術的專有名詞,爭取讀正確,并用課文中的生字組詞;對于中等學習水平的學生,教師要求他們從課文內容出發,結合所查找的資料,自主繪制圖表,向別人介紹納米技術的優點和作用;對于一些學習能力較強的學生,教師讓他們圍繞問題“如果讓你運用納米技術,你會在生活中的哪些地方運用”,發揮自己的想象,寫寫自己的想法,并向自己的親朋好友介紹。

完成這樣具有梯度性的分層作業,不同學習能力的學生都會在原有能力的基礎上邁出一大步。

二、選擇性原則

設計具有選擇性的作業,為學生提供的自主化、個性化、差異化的作業,供學生按照自己的需求和能力自由選擇,較為常見的是“菜單式”作業。菜單式作業既能滿足不同學習水平學生的學習需要,還能滿足不同學習方式學生的學習需要。比如,教學四年級下冊第一單元《四時田園雜興(其二十五)》《宿新市徐公店》兩首古詩后,教師設計了這樣的家庭作業:(1)能夠富有感情地朗讀兩首古詩,并背誦給自己的好朋友或者家人聽;(2)嘗試用水彩筆描繪這兩首古詩所描寫的畫面;(3)收集整理其他描寫末春景色的古詩,并嘗試理解其中的意思;(4)將這兩首詩用鋼筆寫成書法作品,制作成書簽,贈送給自己最尊敬的人;(5)根據自己的理解,選擇其中一首古詩,將其改寫為一篇描寫景色的散文;(6)邀請自己的伙伴,廣泛收集描寫春天的古詩詞,利用班會課組織一次以春天為主題的賽詩會。以上作業,以“菜單”的方式呈現給學生,層次不同、難度各異,可以讓學生選擇其中的一到兩項完成。這樣的作業設計,不僅尊重了不同認知水平和需求的學生,也能讓他們體會到完成作業的快樂和充實。

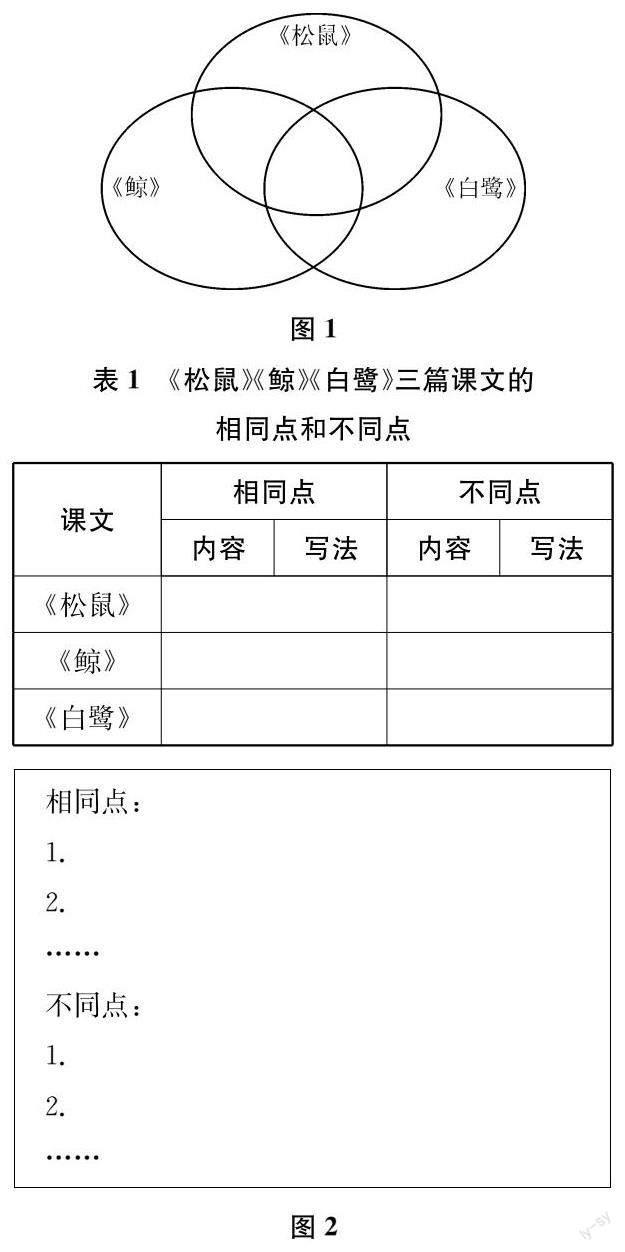

教師不僅要兼顧不同類型、不同水平要求的作業,供學生按照自己的需要選擇完成,還要思考如何針對同一項作業內容,提供不同的完成方式或學習支架,供學生按照自己的學習興趣、學習需要選擇。比如,一位教師針對五年級上冊習作單元設計了這樣一項作業:比較《松鼠》《鯨》和《白鷺》三篇文章的相同點和不同點,方式不限。為了幫助不同學習水平的學生都能找到適合自己的做比較方式,教師還提供了三種不同的作業完成方式(分別見圖1、表1、圖2),供學生選擇。圖1、表1建議以填寫的方式完成,要求精煉、簡潔;圖2建議以文字描述的方式完成,要求有條理、有層次。除了這三種完成方式,也鼓勵學生自己發現其他有創意的比較方式。

教師在作業完成方式上提供不同的選擇,既為不同學習水平的學生搭建了不同程度的支架,也為不同思維習慣的學生提供了多樣的選擇。這樣的作業,更符合學生的興趣愛好,有助于學生的個性化發展。

三、多樣性原則

作業設計的多樣性,指的是作業要從作業形式、完成方式、評價方式等層面做出適當調整,能讓作業被更多的學生喜歡。具體而言,從形式上,作業設計要控制書面作業的數量,增加聽、說、讀、實踐類作業的比例;從完成方式上,作業設計要加強和其他學科的整合,鼓勵用畫圖、講述、拼搭、數字等不同方式呈現自己的理解;從評價方式上,要改變對唯一正確答案的過度追求,強調學生完成作業的過程評價。比如,教材中有很多要求會讀、能背的經典古詩文和美文,如果硬是要求學生機械地去朗讀和背誦,他們根本就沒有興趣。教師可以開辟多樣化作業設計路徑:第一,利用班級群功能設置專門的美文誦讀平臺,讓學生隨時隨地自由誦讀;第二,讓學生聆聽名師名家的朗讀音頻,在模仿訓練中正確、流利且有感情地朗讀;第三,對于要求積累會背誦的課文,鼓勵學生在家長的幫助下做好音視頻錄制工作,在班級群中交流分享制作的文件,將朗讀、背誦與學生的實踐操作進行整合,增添作業的趣味性;第四,對于一些情節生動、角色鮮明的課文,像《狐假虎威》《慢性子裁縫和急性子顧客》《將相和》等,可以嘗試設計角色扮演的作業,啟發學生借助對課文中關鍵詞語的理解,體驗故事中人物恰當的語氣語調,提升作業的黏合度和實效性。再如,針對古詩抄寫類作業的設計,有的教師鼓勵學生采用電腦打印、詩配畫、毛筆書寫等新穎的方式,個性化地抄寫;有的教師設計扇面、田格、A4自行繪格等形式多樣的抄寫紙,讓學生有興趣地寫;有的教師組織學生運用書法比賽的形式,讓學生有動力地寫……這些都值得推薦。此外,教師還可以通過游戲化的方式布置作業。比如,一位二年級的教師,在學期末階段設計了“我是識字小明星”識字闖關游戲作業,先將一、二年級學過的所有生字做成詞卡,讓學生利用兩周的課余時間,隨時到教室的“識字角”翻看這些字詞,為闖關做準備。待學生熟悉了詞卡上的生字詞后,教師要求學生每天放學前找他“闖關”;一次闖關不成功,還可以反復闖關;闖關成功后,會有相應的獎勵。這樣的作業設計,充分調動了學生完成作業的主動性。

四、實踐性原則

語文課程具有實踐性。學生語文能力的形成需要在不斷的實踐中形成。小學語文作業的設計,應指向語言運用的實踐性,加強學習內容與學生經驗、現實生活、社會實踐之間的聯系,引發學生的學習興趣,激勵學生在真實的語言實踐中提高語言運用能力。比如,教學六年級下冊“用具體事例說明觀點”這一單元,教師為了讓學生關注身邊現象,設計了“我做小小辯論員”的作業,發動學生商量討論完成確定辯題、搜集資料、制作辯論手卡等作業,最后在辯論會中一顯身手。這樣將作業與課堂學習、與學生真實生活緊密聯系起來的嘗試,有效調動了學生學習的主動性,同時有效地引導學生的學習方式向自主、合作、探究轉變,很好地提升了學生綜合運用語言解決實際問題的能力。

在平時的作業設計中我們還能看到,教學《西門豹治鄴》《牛郎織女》等故事類文本,教師設計了講故事、創編故事等實踐性作業,發展學生的語言組織和表達能力;教學《觀潮》《記金華的雙龍洞》《海上日出》《鳥的天堂》等寫景類文本,教師設計了“走進鄉野”“親近社會”等實踐性作業,讓學生或參觀尋訪,或觀察記錄,或嘗試撰寫導游詞,或爭做小導游;教學劇本類文本,教師設計了創編腳本、模仿表演的作業,讓學生化身為編劇、演員等,在活動中習得語言;結束了每個學期的古今詩文教學后,教師相機設計古詩文、美文誦讀比賽作業,將學生從題海戰術中解脫出來,借助系列實踐性作業,歷練認知思維,不斷提升對文本語言的實踐運用能力。

實踐性作業的設計,是鼓勵學生將課堂中學到的知識,以實踐的方式轉化為能夠帶得走的能力;是鼓勵學生自主體驗、發現、探尋,形成自己的獨特認知,并豐富自己的學習方法,歷練自己的實踐技能。

五、反饋性原則

作業設計要跳出一般性批閱,即關注作業字跡、正確率等的藩籬,更多地關注學生做作業時的態度和狀態。教師要從轉變自身的作業設計理念做起,及時對學生完成作業時的狀態作出評價反饋,調動學生完成作業的積極性。

教師可以從作業的批改形式入手,建議多采用面批的形式,發現問題及時溝通,發現亮點及時表揚。即時性反饋,讓學生對自己的學業狀態有相對清晰的了解,明確哪些地方學得較為扎實,哪些地方還存在問題,應該怎樣去訂正……比如,教學三年級上冊第二單元《鋪滿金色巴掌的水泥道》一課,教師先讓學生完成課后練筆題,寫寫自己在上學路上看到的景色;然后以現場面批的形式,對學生在練筆中出現的錯別字、標點符號等進行講授,提醒學生及時訂正,幫助學生養成良好的習作習慣。

此外,在作業質量的評定上,教師也需要多維度反饋,既要關注學生作業有沒有完成、字跡是否工整、是否做對,還要關注學生在完成作業時的認真態度、書寫速度和書寫質量,要能對比學生近期作業,作出相對客觀的評定。在此基礎上,教師還有必要設置一些別具個性的獎項,比如“最佳進步獎”“字跡工整獎”“思維發散獎”,就學生的作業狀態給出多維度的反饋。

小學語文作業作為教學的重要組成部分,不可或缺。教師要結合教學實際,遵循一定的原則,在作業內容、作業形式、作業評價等方面下功夫,力求讓作業設計凸顯語文學科的本質屬性、契合學生內在的認知能力,推動學生言語實踐能力的不斷發展。