跨境金融服務平臺應用場景與發展路徑的分析

賀捷

貫徹“互聯網+”戰略是金融業的必然選擇,也是金融業實現創新發展、服務實體經濟融資需求、促進我國經濟結構調整和發展轉型的有力手段。近年來,國家外匯管理局聯合商務、銀行、保險等部門積極探索金融科技賦能跨境金融,在提升外匯服務便利化方面取得了積極成效。2019年3月,跨境金融服務平臺(以下簡稱“跨境平臺”)應時而生,一舉實現了貿易融資和服務貿易支付的全過程線上辦理,極大地降低了銀行盡職審查成本和融資業務經營風險,提升了企業線上辦理貿易融資和跨境結算的獲得感,更成為打通中小微企業融資梗阻,破局“融資難、融資貴”歷史問題的新路徑。

跨境金融服務平臺發展歷程

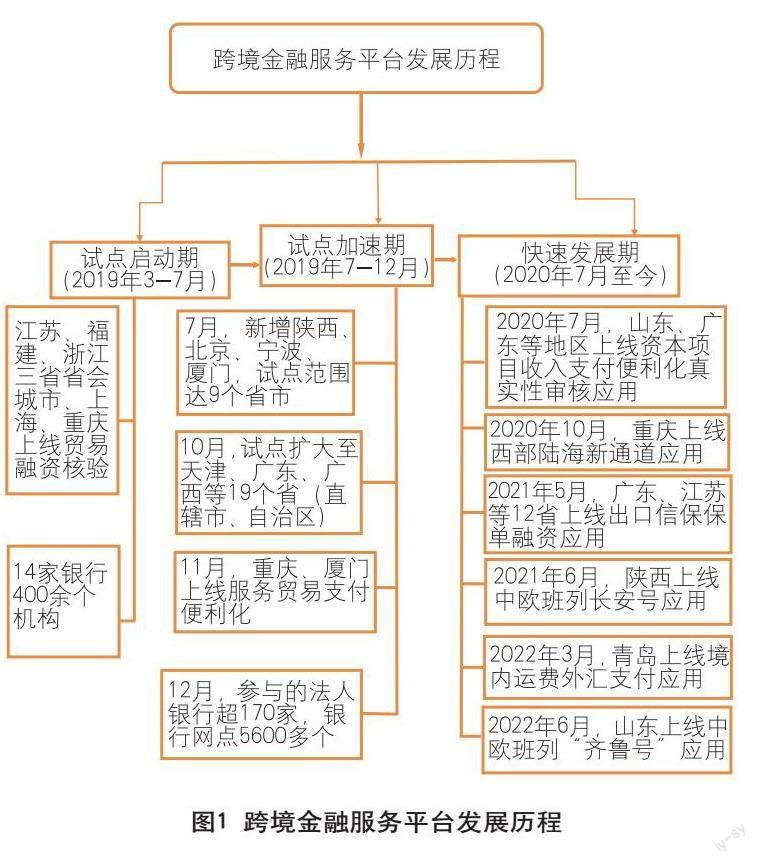

長期以來,商業銀行在辦理跨境貿易融資業務時普遍面臨真實性核驗成本高、融資信息缺失困境,企業重復融資、虛假融資現象屢見不鮮,業已成為銀行展業的“堵點”,更成為制約中小微企業融資的“痛點”。跨境平臺上線以后,企業報送材料、銀行審核流程幾乎全部實現電子化,企業融資周期及“腳底成本”得以大幅降低。更為重要的是,銀行通過跨境平臺可以高效便捷地核驗交易過程中涉及的主體資質、交易標的及單證的真實性,查看質押品實際狀態、有無被反復利用,進而對優質企業給予利率優惠與減免費用,切實降低融資成本。跨境平臺的發展經歷了如下三個階段。

試點啟動期(2019年3—7月)

2019年3月,國家外匯管理局利用區塊鏈和應用程序編程接口等新興技術,引入稅務、海關、工商等外部監管數據和出口信用保險等行業數據,搭建了多部門數據共享開放大平臺,支持銀行貿易融資數據信息全流程線上核驗。首批試點地區為江蘇、福建、浙江三省的省會城市及上海、重慶。中國銀行、工商銀行、民生銀行等14家銀行所屬的400余個分支機構上線運營。試點業務一經推出就吸引了眾多外貿企業的廣泛關注,其全新的融資方式、高效的融資服務和優惠的融資利率贏得了企業的高度認可。

試點加速期(2019年7—12月)

在這一時期,跨境平臺服務貿易支付便利化場景快速迭代更新且被大范圍推廣,銀行紛紛入局。國家外匯管理局統計數據顯示,截至2019年末,跨境平臺在線參與的法人銀行超170余家,已擴展到19個省(自治區、直轄市),銀行分支機構網點達到5600多個;累計為近2000家企業在線提供“無接觸”金融服務,完成應收賬款融資放款金額約140億美元,其中七成以上為中小外貿企業。

快速發展期(2020年7月至今)

自2020年以來,隨著資本項目收入支付便利化真實性審核、出口信保保單融資、西部陸海新通道融資結算、中歐班列應用等新場景陸續推出,跨境平臺的角色定位、風險管理、技術安全等關鍵環節日趨完善,跨境平臺邁入快速發展新階段,日漸成為中小企業辦理跨境融資和便利化付匯的重要窗口,有效緩解了銀行“風控難”問題,極大地提高了銀行授信業務的盡職調查效率。截至2022年末,跨境平臺累計上線推廣了9個應用類場景(其中融資類6個、便利化類3個),參與的法人銀行機構達800多家,累計服務各類企業約8萬家,辦理融資放款超2000億美元,付匯逾7900億美元(見圖1)。

跨境金融服務平臺的主要應用場景

截至2022年12月末,跨境平臺主要有兩大類9個應用場景。

跨境貿易融資類場景。該類場景基于區塊鏈信息透明可共同維護的技術特點,幫助銀行查驗企業信用實際情況,核實是否存在偽造變造、重復使用等異常情況及信貸授信查證等。跨境平臺上線至今,陸續推出了出口應收賬款融資、企業跨境信用信息授權查證、出口信保保單融資、西部陸海新通道融資結算、中歐班列“長安號”融資、中歐班列“齊魯號”融資6種場景。此類場景是供應鏈金融應用場景的范疇,即把產業鏈上下游企業商流、物流和資金流數據與融資數據上鏈,以此解決信息割裂,實現信用打通,提高數據可信度,通過貿易金融產品創新,提高銀行信貸資金發放效率。從場景應用地域看,具有明顯的區域性特點,如陜西、山東的中歐班列、重慶的西部陸海新通道融資結算場景。

便利化政策應用類場景。該類應用場景基于外匯貿易投資便利化政策推廣要求,借助區塊鏈的可追溯性和不可篡改及偽造的技術特質,實現數據“多跑路”,企業“少跑腿”。目前,跨境平臺已先后上線了資本項目收入支付便利化真實性審核、服務貿易支付便利化、境內運費外匯支付便利3種應用場景,可以為銀行快速完成線上核驗發票真偽、對外支付稅務備案查驗、費用支付業務自動化處理等業務。上述場景在廣東、山東試點推出后,有效解決了銀行“防風險”和“促便利”難以兼顧的問題,展業審查變得更加安全和便捷,極大地節省了企業大量“腳底成本”。受訪企業普遍反映,服務貿易結算時間由原來的1—2個工作日縮短為1—2個小時,資本業務辦理時間減少80%以上。

存在的問題

科技賦能建設有待加強。區塊鏈技術本身自帶去中心化的特點,導致每個參與節點均需要存儲相關數據,需要占用大量存儲空間和網絡資源。此外受性能、拓展性和安全性等多方面因素制約,尚不能實現大規模應用落地。在目前尚沒有明確統一的區塊鏈應用技術標準的背景下,后續接入的銀行技術兼容性將成為無法回避的問題。此外,廣大中小地方法人金融機構在科技基礎、研發投入等方面先天不足,業務系統開發建設普遍采取技術外包的方式。上鏈跨境平臺后的信息管理和信息開發能力亟待提升,急需引入專業金融科技公司,打造差異化的跨境貿易融資服務,讓基于區塊鏈的創新貿易融資方式惠及更多中小企業。

產品創新能力有待提升。區塊鏈技術為金融行業帶來了顛覆性的變革,在數字票據和供應鏈金融應用方面,為破局中小企業融資難與融資貴的問題闖出了一條新路徑并取得了積極成效。然而,當下跨境平臺的金融機構為企業提供的金融產品還相對不足,難以充分滿足企業差異化、個性化的產品需求,同時,在平臺推介、服務體驗上還比較傳統,離“讓數據跑起來”和數據要素化目標還有較大差距。需要繼續深化大數據、人工智能等新興技術應用,進一步打通產業鏈上下游,持續豐富平臺的數據維度,把涉外經濟數據、金融外匯數據、政務數據全部上鏈,加快供應鏈數據可信流轉,讓數據成為新的生產要素。

場景應用推廣不及預期。自試點以來,跨境平臺的應用場景涵蓋了貨物貿易、服務貿易與資本項目,但其中區域性特殊類場景占比達三分之一。缺乏足夠多且可全國推廣的應用場景和良好的客戶體驗成為影響基層外匯局、銀行機構大范圍推廣使用跨境平臺業務的阻礙。在現有基礎上,需要各金融機構持續加大人力、物力投入,加快數字化轉型,深化科技與數據賦能,滿足實體經濟多樣化融資結算需求,立足地方特色兼顧全國推廣應用,在貿易融資、跨境支付等重點領域,不斷推進創新金融應用場景落地,實現跨境平臺共建共享共治。

發展建議

金融為民,科技賦能。銀行應秉持服務實業、貼近主體的發展理念,為廣大涉外企業特別是中小微企業提供優質高效的外匯金融服務。要堅守網絡安全底線,堅持數字化轉型,不斷整合吸收金融科技發展最新成果與應用實踐,優化和再造外匯業務流程,進一步提升跨境平臺數據要素應用價值,以金融科技力量打通涉外金融服務“最后一公里”瓶頸,不斷擴大外貿企業融資受眾面,構建更加開放、合作、共享、共贏的外匯金融科技生態。

創新產品,精準對接。銀行要重點研究以中小企業為目標,基于大數據和內部信息科技平臺所具有的技術支撐、資源共享和個性定制等功能,研發更多普惠型跨境融資產品,借助跨境平臺精準對接企業融資需求,提供更加高效快捷的融資支持,加快保函、押匯、新業態、離岸貿易等業務場景創新,滿足多元化的金融需求。

豐富場景,多元服務。外匯管理部門要對現有應用場景進行再梳理,加快改良符合跨境金融發展要求的場景,充分發揮數據要素資源價值。應會同地方政府、監管部門和銀行進一步加強不同行業領域區塊鏈間的融合,使企業融資訴求能直達銀行柜面,提升跨境金融便利化、智能化及協同化水平,增強金融供給與需求的匹配度,提升企業對外匯金融服務的獲得感。持續擴大與保險、運輸、物流等多行業、多部門的合作,強化涉外經濟領域大數據信息流交叉驗證和交易背景全流程審核,不斷拓展更多險種融資、信用融資、倉庫認證信息、數字倉單、訂單融資等應用場景推廣,助力企業動產質押融資,更加有效地服務實體經濟。

數字化、智能化轉型是金融業順應時代潮流、實現創新發展、提升金融服務質效的重要抓手。基于區塊鏈技術的跨境平臺,應該通過擴大市場參與主體、擴充跨境數據維度、升級應用場景種類,引入金融前沿科技,構建更加廣泛的跨境金融領域信用生態圈。可以預見,隨著外匯管理數字化轉型升級進程的加快,跨境平臺將會在推動外匯改革與高效監管,支持高水平對外開放,助力涉外經濟高質量發展方面發揮更大作用。

(作者單位:中國人民銀行葫蘆島市中心支行)

責任編輯:董 治