高職院校學生勞動意識的結構維度及培養策略

祝成林 余苗

摘要:構建涵蓋勞動認知、勞動情感、勞動意志三個維度的高職院校學生勞動意識理論分析框架,對長三角區域19所高職院校1494名學生展開實證調查。研究發現,高職院校學生勞動意識總體情況良好,且勞動認知和勞動情感相對較好,勞動意志相對較弱;不同背景的學生對勞動意識評價存在顯著差異;學生勞動意識水平受自身、家庭、學校和社會等多主體共同影響。建議通過構建體現職業教育類型特征的勞動教育體系、開發校企協同的創新型實習項目、引導家庭參與勞動教育、拓寬勞動教育的社會支持途徑等措施,推進高職院校學生勞動意識培養。

關鍵詞:高職院校;學生;勞動意識;勞動教育;長三角

中圖分類號: G711文獻標識碼: A

一、問題提出

教育與生產勞動相結合是社會主義教育的重要特征,也被視為實施完整教育的一種重要形式。“生產勞動同智育和體育相結合,它不僅是提高社會生產的一種方法,而且是造就全面發展的人的唯一方法”[1]。習近平總書記多次強調勞動的重要價值,要求把勞動教育納入人才培養全過程。2020年3月,中共中央國務院發布《關于全面加強新時代大中小學勞動教育的意見》,要求增強高等學校學生誠實勞動意識;隨后教育部印發《大中小學勞動教育指導綱要(試行)》,針對職業院校,要求結合專業特點,增強職業榮譽感和責任感,提高職業勞動技能水平,培育積極向上的勞動精神和認真負責的勞動態度,提升勞動自立自強的意識和能力。與新中國成立初期強調以體力為主的勞動不同,21世紀的經濟社會發展由主要依靠體力勞動轉向依靠知識創新,腦力勞動、創造性勞動的價值愈加彰顯。職業教育與生產勞動場域聯系密切,對高職院校學生勞動意識進行系統研究,有利于高職院校高質量推進勞動教育實施,培養高素質勞動者。

二、研究綜述

勞動作為人類特有的基本社會實踐活動,是人類區別于其他物種的本質特征。正如盧梭所言,勞動是每一個社會的人必須承擔的責任,任何一個公民不懂得去勞動,將注定會一事無成[2]。黑格爾將勞動視為人塑造自我生命和世界的基本方式,是精神自我把握的重要環節。人們通過勞動塑造世界以滿足自身生存,人也通過勞動從自然對象中分離出來,成為一種有自我意識的存在物[3]。勞動問題是馬克思主義思想體系的重要范疇。馬克思和恩格斯指出,勞動“作為一般人類的生產活動,用于實現人與自然之間的物質交換,通過勞動將人與動物區分開來,明確了資本主義大工業生產的工人勞動是一種異化了的勞動,只有通過勞動才能實現人類的自由解放”[4]。隨著馬克思主義思想在中國傳播,以李大釗為代表的中國共產黨人引入“勞動”這一概念,認為勞動是“最大最初之善”,“無勞動,則無人生”[5]。毛澤東、鄧小平等領導人從勞動與生產、勞動與分配等方面,進一步豐富了勞動的內涵及其對青年成長的重要價值。在2018年全國教育大會上,習近平總書記強調,“要加強勞動教育,在學生中弘揚勞動精神,教育引導學生崇尚勞動、尊重勞動。懂得勞動最光榮、勞動最崇高、勞動最偉大、勞動最美麗的道理[6]”。人們對勞動的認識隨著對世界認知的加深而不斷深刻。勞動既成就了教育的“知行合一”,又對教育的發展提出了更高的要求,不僅要實現經濟效益和社會功能,更要促進個體身心的全面發展和進步,在勞動中真正達到“育人”的目的[7]。

勞動意識是勞動主體對主、客之間相互作用過程的主觀反映,表現為對勞動性質、作用的看法,以及對勞動的態度、評價和行為等。在基礎教育領域,研究者認為勞動意識是勞動主體對自身和勞動客體之間相互作用過程的主觀反映,是勞動自覺的觀念系統[8]。勞動意識受多方面因素影響,在家庭方面受父母言行、價值觀和家庭勞動分配影響,在學校方面受勞動教育、學業負擔、學習成績和教師的激勵影響,社會方面受傳統觀念、社會氛圍影響[9]。為此,需要學校、家庭、社會互動和配合,共同培育學生的勞動意識;同時,也應當為學生創造勞動機會,培養學生的勞動興趣和創新意識[10]。研究者提出,勞動教育要重在勞動感知的“趣味”、重在勞動體驗的“汗味”、重在對勞動成果評價的“美味”,進而喚醒學生勞動意識[11]。

在職業教育領域,勞動教育是國民素質教育的重要內容,相較于普通教育的勞動教育“普及版”,職業教育是勞動教育的“專業版”,要與生產實踐和專業發展相結合[12]。高職院校勞動教育要體現職業教育的特點,突出勞動價值觀教育,倡導勞動平等觀[13]。因此,應把勞動教育納入技術技能人才培養全過程,以此強化學生勞動意識,以適應新時代國家現代化建設對技術技能人才綜合素質的新需要[14]。研究者還以職工為調查對象,依據職工勞動意識的特點,認為青年的勞動觀念已從社會本位轉為個人本位,企業應當依靠優良的工作環境,激發職工的勞動意識[15]。

總體來看,我國對勞動意識的研究還不充分,且已有的研究大多集中在基礎教育階段,對高職院校學生勞動意識的專題研究較少。基于已有關于勞動及勞動教育的研究成果,本研究嘗試構建高職院校學生勞動意識的理論分析框架,對高職院校學生勞動意識展開實證研究。

三、研究設計

(一)理論框架

意識本質上是人腦對客觀存在的反映,是物質世界長期發展的產物。康德將純粹理性的內涵分為知性、判斷力和理性三部分,分別代表認識能力、愉快與不愉快的情感和欲求能力,認為意識是知、情、意三者的統一[16]。知性是通過范疇和概念來認識對象的能力,使認知能夠在不同的直觀之間建立聯結,形成概念;判斷力是由知性到理性的中介,從而與情感的中介作用重合[17];理性是一種作為欲求能力的意志[18]。基于此認識,本研究從勞動認知、勞動情感和勞動意志三個維度理解勞動意識的內涵,并結合教育部印發的《大中小學勞動教育指導綱要(試行)》對職業院校開展勞動教育的具體要求,賦予高職院校學生勞動意識的具體內涵,形成理論分析框架,如圖1所示。

勞動認知是對勞動的內涵與價值的認識。勞動內涵認知是揭示勞動活動本質的系統化認識和發展規律。獲得勞動內涵認知是形成勞動意識的基礎,正確的勞動意識需要建立在人們對勞動理論的自覺認知和深刻理解基礎上。馬克思主義勞動理論是大學生認識和理解勞動的重要理論基礎。價值認知注重讓學生在學習和掌握基本勞動知識和技能過程中,領悟勞動的意義,讓學生認可勞動具有“衡量人生價值”“創造社會物質財富”“促進人的全面發展”等多方面的價值,從而基于正確的勞動價值觀對不同的勞動行為作出價值判斷和選擇。

勞動情感是基于情感需求程度而形成的對勞動良性心理體驗和情感依賴關系[19]。勞動情感不僅包括對勞動的熱愛,享受勞動帶來的樂趣,完成勞動的自豪,還涵蓋對勞動人民的尊敬以及對勞動成果的珍惜,分為勞動積極性和勞動獲得感兩個層面。前者表現為在勞動中能夠自覺自愿、認真負責、安全規范地參與勞動,認真主動完成勞動任務,熱愛勞動并珍惜勞動成果,樂于在勞動中幫助他人;后者是指在勞動中感受到創造財富的美好,在勞動中體驗價值創造的滿足,在勞動中追求理想抱負的實現,享受勞動帶來的生活幸福。

勞動意志是主體以勞動為確定目的,在勞動過程中自覺調節勞動行為從而實現預定目標的心理過程。習近平總書記提出的“辛勤勞動”“誠實勞動”“創造性勞動”等,都強調了勞動意志在勞動過程中的重要性,體現了勞動意志的心理調節和解決問題兩個層面。心理調節指個體在勞動過程中感受勞動的艱辛,形成特有的勞動心理體驗,并對勞動行為有發動、堅持、制止和改變等方面的控制調節作用;解決問題指個體在勞動過程中,要善于觀察思考,注重運用所學知識和技能解決實際問題,提高勞動質量和效率。

(二)樣本描述

本研究以高職院校學生為調查對象,采取分層抽樣,在長三角三省一市19所高職院校共發放2036份調查問卷,收到有效問卷1494份。在有效樣本中,男生596人(39.9%),女生898人(60.1%);大一533人(35.7%),大二671人(44.9%),大三290人(19.4%);理科類專業624人(41.8%),文科類專業339人(22.7%),工科類專業259人(17.3%),藝體類專業272人(18.2%);黨員74人(5.0%),團員998人(66.8%),群眾422人(28.2%)。

(三)研究工具

依據高職院校學生勞動意識理論分析框架,結合《大中小學勞動教育指導綱要(試行)》中對高職院校學生勞動教育提出的具體目標與要求,自編《高職院校學生勞動意識調查問卷》。問卷分為三個部分:第一部分為基本信息統計,第二部分從勞動認知、勞動情感、勞動意志三個維度,調查高職院校學生勞動意識情況;第三部分為高職院校學生勞動意識影響因素的調查。采用李克特(Likert)5點計分量表,從完全不同意到完全同意分別賦值為1-5分。

運用SPSS 20.0分析統計數據。首先,進行項目分析,調整量表題項;其次,對剩余題項進行主成分分析,采用最大方差旋轉方法提取因子,以特征值大于1為提取因子標準,刪除因子載荷低于0.4的題項,最后保留了30道題項。問卷總體信度為0.98,各維度因子分析及信度分析的結果詳見表1,問卷具有較好的結構效度。

四、結果與分析

(一)高職院校學生勞動意識的描述性統計

對勞動意識各維度進行描述性統計,結果詳見表2。調查數據表明,高職院校學生勞動意識各維度得分都在4分左右,說明高職院校學生的勞動意識處于中等以上水平。勞動認知維度(4.22)得分最高,勞動意志維度(4.04)得分最低,各分維度得分由高到低依次為:價值認知(4.23)、概念認知(4.22)、勞動獲得感(4.18)、勞動積極性(4.16)、解決問題能力(4.10)、心理調節能力(3.94)。相比較而言,高職院校學生在勞動認知上表現較好,表明當前高職院校勞動教育取得一定成效,學生能夠理解勞動的概念及其意義;在勞動意志維度上得分較低,尤其在勞動中的心理調節能力較弱。

為了更加直觀反映高職院校學生勞動意識情況,根據李克特(Likert) 5點量表的調查結果,合并“完全不同意”和“比較不同意”為“不同意”項,合并“完全同意”和“比較同意”為“同意”項,呈現勞動意識各維度在不同意、一般和同意三個區間的人數分布情況。其中,80%以上的高職院校學生認可勞動的內涵、價值,能夠積極參與勞動并在勞動中有所收獲;78.6%的學生能夠通過“增加自身勞動技能、理論知識”“積累勞動經驗”“尋求他人幫助”解決勞動中遇到的難題;但是也有34.2%的學生在勞動中不能進行良好的心理調節,出現“沒有做好面對困難的準備”“容易受到外界誘惑”等問題。

(二)高職院校學生勞動意識的差異性分析

以高職院校學生的性別、專業和政治面貌為變量,分別進行獨立樣本t檢驗和單因素方差分析,考察高職院校學生勞動意識在性別、專業和政治面貌上的差異,結果詳見表3。

數據表明,不同性別的學生在勞動認知和勞動情感上沒有顯著差異,而在勞動意志方面,男同學面對勞動困難具有更強的心理調節能力,并達到顯著差異(P<0.05);對不同專業的學生進行差異性檢驗,發現工科類學生在勞動獲得感和心理調節能力上顯著高于理科類學生(P<0.05);對不同政治面貌的學生進行差異性檢驗發現,總體上黨員和團員的勞動意識是高于群眾的,特別是在勞動積極性、獲得感和解決問題能力方面,并達到顯著差異(P<0.05)。

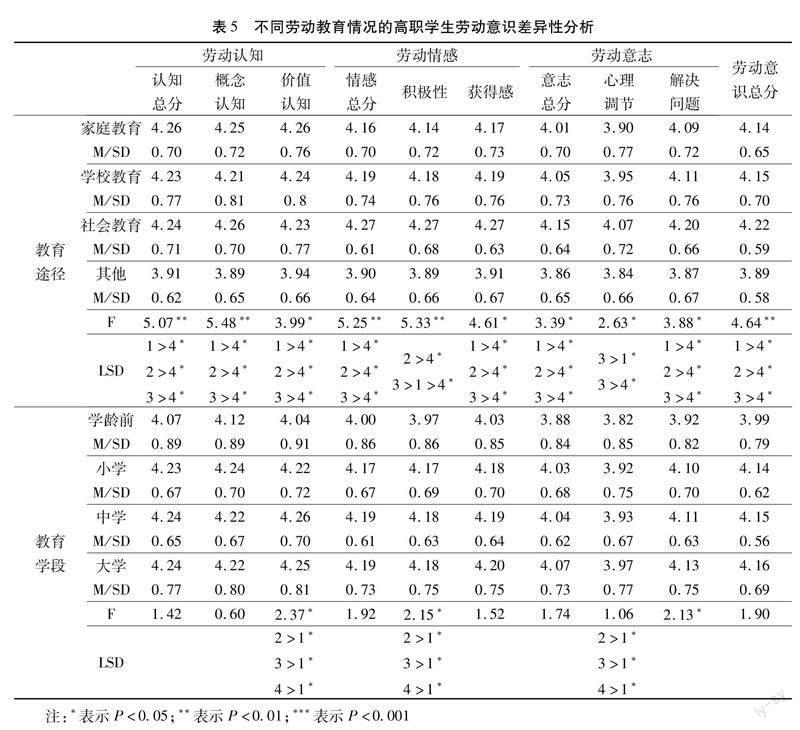

以高職院校學生每日參與勞動的時長和勞動主題活動為變量,進行單因素方差分析,考察學生勞動意識在勞動參與情況上的差異,結果詳見表4。

數據表明,高職院校學生每日不同勞動時長對他們勞動意識各個維度均具有顯著影響(P<0.01或P<0.001)。均值比較表明,在勞動認知方面,每日勞動2~3小時的學生具有較高的勞動認知水平;在勞動情感方面,每日勞動大于2小時的學生具有更高的勞動積極性和獲得感;在勞動意志方面,每日勞動時長大于3小時的學生群體在勞動中具有更強的心理調節和解決問題能力。

高職院校學生參與的勞動主題活動也對他們勞動意識各個維度均具有顯著影響(P<0.01或P<0.001)。比較發現,社會實踐活動對學生的勞動認知方面幫助更大,評選勞動模范則更能激發學生的勞動情感,鍛煉學生勞動意志。四種主要勞動活動中,主題講座的得分相對較低,說明這一活動效果相對較弱。總體來看,參加過勞動主題活動的學生相對于未參加過勞動主題活動的學生,在勞動意識的各維度中都取得更高的評分。

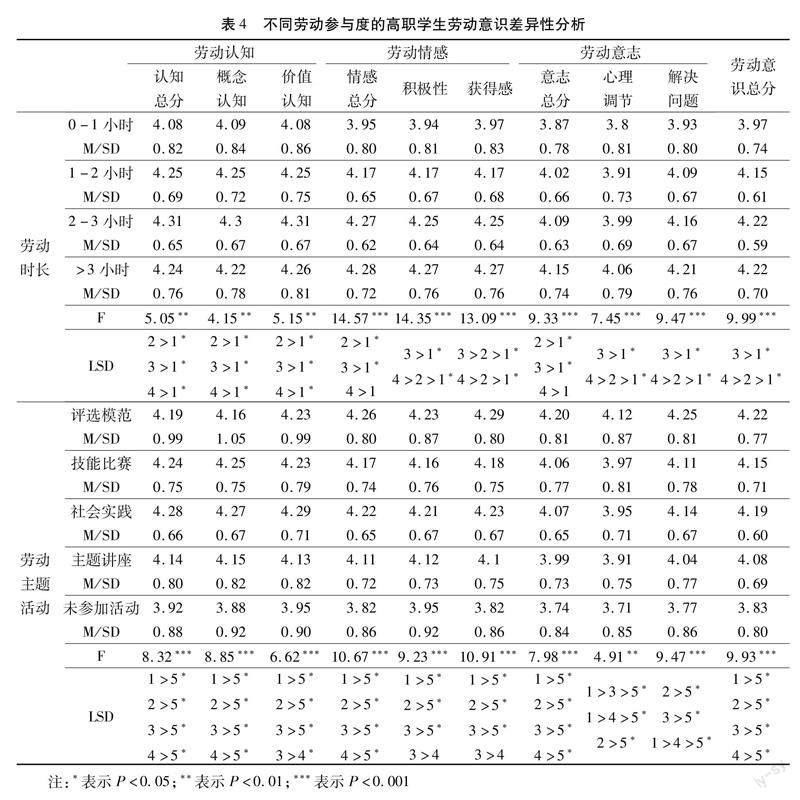

以高職院校學生接受勞動教育的途徑和學段為變量,進行單因素方差分析,考察學生的勞動意識在勞動教育上的差異,結果詳見表5。

數據表明,接受更多社會方面勞動教育的學生,他們在勞動積極性和心理調節能力上顯著高于接受更多家庭教育的學生,在其余幾個維度上,接受家庭、學校和社會勞動教育為主的學生在勞動意識上顯著高于其他途徑勞動教育的學生(P<0.05或P<0.01)。認為自己在學齡前接受更多勞動教育的學生,在價值認知、勞動積極性和解決問題能力方面顯著低于其余學生(P<0.05)。

(三)高職院校學生勞動意識影響因素的多重響應分析

通過多重響應分析,從學生自身、家庭、學校和社會四個主體出發,對高職院校學生勞動意識的影響因素進行調查。數據表明,在學生自身方面,“勞動興趣缺乏”(76.8%)、“勞動態度不端正”(70.3%)是影響學生勞動意識形成的主要原因;在家庭方面,“家長引導意識不足”(74.9%)、“家長溺愛”(62.9%)、“重學業輕勞動”(62.0%)是影響學生勞動意識形成的主要原因;在學校方面,“學校重視程度不夠”(65.9%)、“課程時長不足”(55.5%)、“評價體系不完善”(53.4%)是影響學生勞動意識形成的主要原因;在社會教育方面,“社會氛圍”(69.2%)、“參與渠道”(64.6%)、“實踐基地”(64.3%)是影響學生勞動意識形成的主要原因。

五、結論與建議

(一)研究結論

1.高職院校學生勞動意識總體評價良好

高職院校學生勞動意識總體上處于中等以上水平。具體到勞動認知、勞動情感、勞動意志三個維度上,相比較而言,勞動認知和勞動情感得分較高,勞動意志得分最低。表明我國高職院校勞動教育已經取得重大進展,高職院校善于結合職業教育類型特征,通過校企合作等途徑聯合培養學生勞動意識;同時,高職院校有待加強學生的勞動意志培養。

2.不同背景的學生對勞動意識評價存在顯著差異

學生的背景因素不同,對勞動意識評價存在顯著差異。具體而言,在性別方面,男生的勞動意志優于女生,尤其在心理調節能力上顯著優于女生;在專業方面,工科類學生在勞動獲得感和心理調節能力上顯著優于理科類學生;在政治面貌方面,黨員和團員的勞動意識在積極性、獲得感和解決問題能力上顯著優于群眾;從勞動參與情況來看,勞動時間越長的學生勞動意識越高,參與過勞動活動的學生勞動意識高于未參與過的學生;在接受勞動教育情況上,接受更多社會方面勞動教育的學生勞動意識更高。

3.學生勞動意識水平受自身、家庭、學校和社會等多主體共同影響

學生自身、家庭、學校和社會等方面因素都影響著學生的勞動意識。學生自身方面,勞動興趣和態度是影響勞動意識的主要因素;家庭教育方面,主要存在家長對于勞動意識引導不足,對孩子溺愛,重視學業而輕視勞動的問題;學校教育方面,對勞動教育的重視程度不夠、課程時長不足、評價體系不完善是主要問題;社會教育方面,當前支持學生勞動意識發展的社會條件尚不成熟,學生主觀感受認為,社會氛圍不夠濃厚,在社會服務中提高勞動意識的渠道有限,勞動基地的數量和多樣性有待增加。

(二)政策建議

1.構建體現職業教育類型特征的勞動教育體系

作為一種類型教育,高職教育強調工學結合、德技并修,其人才培養過程有助于學生樹立正確的勞動價值觀,養成良好的勞動習慣和品德,習得先進的勞動技術技能。構建體現職業教育類型特征,突出勞動的技術技能性,體現腦力勞動與體力勞動并重的勞動教育體系,是提升學生勞動意識的根本舉措。一是勞動教育目標既要體現專業知識和技能學習,又要引導學生勞動興趣和態度,磨礪學生的勞動意志;二是勞動教育過程與專業教育過程融合,通過通識課程、專業課程、實踐課程等課程體系,實施融合式的勞動教育,強化學生對勞動的認知、評價及行動;三是打造專兼結合的勞動教育師資隊伍,依托專業帶頭人、技能大師、“雙師型”教師、輔導員等,通過全員覆蓋式培訓,增強每位教師參與勞動教育的意識;四是開展基于過程與結果并重的勞動教育評價,既要在學生勞動進程受阻時,及時發現并給予幫助,也要對勞動意志較弱、態度消極被動的學生提供專門的心理疏導和訓練策略。

2.開發校企協同的創新型實習項目

勞動已不再是簡單的動手出汗,而是要求學生具備信息化時代需要的核心素養,既要掌握專業的技術技能,也要能夠善于創新、懂得思考。而開發校企協同的創新型實習實訓項目,培養高職院校學生的創造性勞動能力,不是簡單的體力勞動能力,是滿足經濟社會發展與人的全面發展的內在要求,是提升學生勞動意識的必然趨勢。創新型實習項目以發現、解決問題為主要訓練內容,職業院校聯合企業根據技術需求設定項目或課題,以專業領域的基礎知識和技能為基礎,為開發新技術、新產品,低成本、高效率地實現從構想到計劃、開發、設計、加工、生產、評價等一系列環節的方法體系化,讓學生在實習中體驗研究性學習,促使原來以生產、簡單技能訓練為主的“生產”實習向掌握新產品創造或技術革新的方法、理念等轉變[20]。引導企業開發創新型實習項目的具體措施包括兩個方面:一是面向所有學生,在傳統的實習項目中滲入創新要素;二是面向少數學生,開發創新型實習項目,如依托企業真實項目的研究性學習、參與企業技術研發工作等。

3.引導家庭參與勞動教育

家庭是實施勞動教育的重要場所。引導家庭參與勞動教育,旨在使高職院校和家庭兩個社會結構對學生勞動意識培養形成合力,雙方在各自的范圍內都能得到對方的支持和幫助。建議在理念上讓家長成為高職院校勞動教育實施者的伙伴,鼓勵家長積極參與勞動教育活動,獲得其認同感和支持;在組織上,應設立專門的組織對家校合作進行總體規劃,形成明確的家校合作宗旨和實質性內容,協調家長與教師、家長與學校的溝通,對子女的勞動情況有了解和發言權;在過程上,有組織地開展合作活動,充分利用網絡資源的優勢,通過各種不同方式與家長保持聯系,提高對學生的勞動意識引導,適時給予評價和激勵。

4.拓寬勞動教育的社會支持途徑

勞動本身具有實踐屬性,開展勞動教育所需的場地、資源等離不開社會的支持。一是社會在大力倡導崇尚勞動、熱愛勞動的同時,要以多形態勞動為載體,營造多個場域的勞動文化,建設與社會、時代相適應的勞動文化環境,形成勞動教育的社會共識、文化認同和教育自覺。二是高職院校勞動教育應回歸社會生活、融合社會生活,讓學生在社會生活中體驗辛苦、艱難,體驗勞動創造生活、珍惜勞動成果。例如在新冠肺炎疫情防控期間,新聞媒體對普通醫護工作者、社區工作人員、快遞小哥等普通群體辛勤勞動事跡的報道,可使學生感受到美好安定生活的背后是普通勞動者的默默付出。三是凝聚社會力量共建勞動教育基地,形成長期穩定的勞動實踐場所。勞動教育基地的建設應避免形式化,要注重高職院校和社會勞動教育的聯動,充分利用當地的勞動文化和實踐資源,協同社區建立志愿服務基地,協同農場建立農業體驗基地,協同企業建立職業體驗基地,保證勞動教育的教育性。

參考文獻

[1]馬克思.工廠法(衛生條款和教育條款)[M]∥馬克思,恩格斯.馬克思恩格斯全集(第23卷).北京:人民出版社,1972:530.

[2]盧梭著.愛彌兒[M].李平漚,譯.北京:商務印書館,1983:262.

[3]黑格爾.精神現象學(上卷)[M].賀麟,王玖興,譯.北京:商務印書館,1979:130.

[4]馬克思,恩格斯.馬克思恩格斯全集(第25卷下)[M].北京:人民出版社,1979:383.

[5]李大釗.李大釗全集(第5冊)[M].北京:人民出版社,2013:544.

[6]習近平.堅持中國特色社會主義教育發展道路,培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人[N].人民日報,2018-09-11(01).

[7]南京師范大學教育系.教育學[M].北京:人民教育出版社,2001:362.

[8]艾興,郭昊沄,張琦,等.初中生勞動意識的影響因素及培養策略[J].教育科學研究,2021(2):73-78.

[9]關穎.少年兒童勞動意識和勞動習慣影響因素的實證分析[J].道德與文明,2012(1):148-152.

[10]陶正勇.挖掘勞動育人功能,提高勞動教育實效性[J].中國教育學刊,2020(S2):143-144.

[11]孫紅軍,劉陽.在小學科學中滲透“三味”勞動教育[J].中國教育學刊,2021(5):107.

[12]趙偉.試論勞動、勞動教育和職業教育的關系[J].中國高教研究,2019(11):103-108.

[13]蔣麗君.高職院校勞動教育理念辨析與實踐芻議[J].中國高教研究,2019(2):78-81.

[14]趙章彬.高等職業院校勞動教育的價值、內涵與實踐研究——以培養目標為視角[J].中國職業技術教育,2020(23):34-40.

[15]胡霞.關于青年職工勞動意識與處世觀的調查[J].中國青年研究,1998(5):49-51.

[16]易曉波,曾英武.康德“理性”概念的涵義[J].東南大學學報(哲學社會科學版),2009(4):29-34.

[17]楊春時.先驗、反思判斷及康德哲學、美學體系批判[J].廣東社會科學,2013(5):175-183.

[18]康德.判斷力批判[M].北京:中國人民大學出版社,2011:5.

[19]劉向兵,李珂.論當代大學生勞動情懷的培養[J].教學與研究,2017(4):83-89.

[20]祝成林.如何促進高職教育實習形成較高的質量——基于“學校-企業-學生”的實證研究[J].中國高教研究,2021(1):103-108.

The Structural Dimensions and Training Strategies of Students Labor

Consciousness in Higher Vocational Colleges

——An Empirical Investigation from the Yangtze River Delta RegionZHU Cheng-lin YU Miao

(1.Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044, China;

2.Nanjing Yanziji High School, Nanjing 210038, China)Abstract: This paper constructs a theoretical analysis framework of Higher Vocational College Students labor consciousness covering the three dimensions of labor cognition, labor emotion and labor will, and makes an empirical investigation on 1494 students from 19 Higher Vocational Colleges in the Yangtze River Delta. The study found that the overall situation of higher vocational college students labor consciousness is good, and their labor cognition and labor emotion are relatively good, while their labor will is relatively weak; There are significant differences in the evaluation of labor consciousness among students from different backgrounds; The level of students labor consciousness is affected by themselves, families, schools and society. It is suggested to promote the cultivation of students labor consciousness in Higher Vocational Colleges by building a labor education system reflecting the characteristics of vocational education types, developing innovative internship training programs for school-enterprise collaboration, guiding families to participate in labor education, and broadening the ways of social support for labor education.

Key words: higher vocational college; student; labor consciousness; labor education; Yangtze River Delta region