光電子技術課程多元化教學研究

蘇珉 朱君 傅得立 楊真 楊軍

廣西師范大學電子與信息工程學院/集成電路學院?廣西桂林?541004

摘?要:“光電子技術”課程知識點眾多,內容復雜抽象,傳統教學方式模式單一,實踐與理論聯系不夠緊密,給學生學習帶來困難。本文研究采用微課、仿真、實驗與傳統課堂融合的手段,開展多元化課程教學。多元化教學可以豐富教學資源,將抽象知識直觀展現,提高學生的學習興趣和效果。同時,有效融合理論和實踐教學,全面培養學生科學思維能力、創新意識和運用所學知識分析并解決復雜工程問題的實踐能力。

關鍵詞:光電子技術;多元化教學;教學研究

一、概述

隨著微電子技術的發展,電子學與光學之間的鴻溝在概念上逐漸消失,光電子技術也即是光頻段的電子技術隨之產生[12]。光電子技術是電子學技術在光頻波段的延伸與擴展,由于光電子技術結合了光來傳遞和處理信息,從而具備了傳統微電子技術無法比擬的獨特優勢。也就是說,光電子技術是由電子技術和光子技術互相滲透、優勢結合而產生的,是一門新興的綜合性交叉學科。以此為基礎的光電信息技術逐漸成為現代信息科學的重要分支和組成部分,這也是近年來最為活躍的高新技術之一[3]。光電子技術在現代國民經濟、科教文化和國防工業等領域發揮著極其重要的作用,以此為支撐的光電子產業是發展迅猛、競爭激烈的行業之一,也是世界各國爭相發展的支柱產業。

面對新興技術所開設的光電子技術課程顯然尤為重要。光電子技術是一門交叉學科的課程,涉及光學、電子學及激光原理等多門學科的知識[4]。光電子技術課程主要包括兩大部分內容:一部分主要講述光的產生和傳播等基本原理,包括光源、光輻射傳播的規律和定律、光掃描和光調制的機理;另一部分主要闡述基于光電子學理論的應用技術,包括光通信技術、光電探測原理技術、光電成像原理與技術、光電顯示原理與技術等。同時課程還涉及了光電子技術在各行各業的應用,如光纖通信、探測與測距、激光和紅外制導、遠程遙感、光纖傳感以及太赫茲技術等。本課程的教學應培養學生比較全面和系統地掌握光電子技術中的基本概念、原理、技術、材料、方法和器件,培養和鍛煉學生分析和解決光電工程以及電子信息領域工程技術問題的能力,為今后的深入學習和實際運用打好堅實的基礎[5]。

二、課程多元化教學的意義

(一)“光電子技術”教學主要面臨的問題

1.知識點眾多,內容復雜抽象

光電子技術課程包含許多復雜的數學公式推導,具有較強的理論性[6],且該課程涉及較多物理、電磁場理論等知識,其中許多物理過程(如光波在介質、波導中的傳播等)相對抽象且難以通過實驗觀察。學生對于這類抽象性問題的理解異常困難,繁雜的公式推導讓學生感覺枯燥乏味,失去了學習興趣[7]。

2.教學模式單一

教學模式也是以教師在課堂上傳授知識、學生被動接收知識為主,導致教學方式比較單一[3,8]。光電子學的基礎理論和實際工程應用之間存在較大距離,因而教師在講授過程中很難全面做到理論聯系實際,導致學生學習時愈發覺得抽象,阻礙了學生在本課程學習中主觀能動性的發揮。

3.實踐環節與理論脫節

傳統的實驗教學模式過于死板,主要是對以接線箱為主的實驗平臺進行操作,學生根據實驗要求按部就班地連接線路,最后觀察和記錄實驗結果[2,6]。由于實驗課時受限,教師以介紹實驗操作的過程和要求為主,缺少足夠的時間將理論知識結合起來講授。同時,實驗課多以觀察既定現象為主,缺少開放性設計和挑戰,師生間互動較少,使實驗教學過程單調而又枯燥,從而導致理論與實踐脫節。

(二)課程多元化教學的意義

光電子技術這門課程涉及知識面廣泛、內容豐富且飽滿,加之近年來光電子學科領域發展迅速,對該領域工程師的理論素養、創新素質和工程實踐能力的要求也逐步提高。為了培養該領域的卓越人才所必備的素養,培養學生的積極性、創造力和專業技能,對教學模式進行改革勢在必行。針對上述知識點眾多、內容復雜抽象、教學模式單一、實踐環節與理論脫節等現實問題,研究構建“微課—仿真—實驗—傳統課堂”融合的多元化、深層次的教學模式,促進教學方法的改革和優化,有助于充分調動學生的學習興趣和積極性,全面提高學生的專業素養與技能,以及提高學生的理論聯系實際和實際應變的能力,并有助于培養學生的科研創新能力。進而促進新工科背景下電子專業學科建設,對培養電子信息類高素質創新專業人才具有重大意義,對提高地區高等院校本科生的就業率和經濟科技發展水平具有十分重要的推進作用。

三、課程多元化教學的內容和舉措

(一)課程多元化教學的主要內容

1.針對實踐融合的課程內容梳理

認真研究教材,充分利用現有的實驗平臺和技術手段,有針對性地對課程內容及知識點進行研究和拆分,并設計相應實驗內容,模糊理論教學和實踐教學的界限,將理論教學和實踐教學真正融為一體。

2.開發案例教學資源和虛擬仿真實驗

將教師自身的科研手段和研究成果引入教學內容,利用仿真軟件開發應用于該課程的案例教學資源和虛擬仿真實驗。深入研究如何從理論知識出發,針對抽象概念和物理過程,設計相應的虛擬仿真實驗,實現物理過程的直觀展現,以提高學生的學習興趣和實踐能力。

3.構建多元化、深層次教學模式

優化傳統教學方法,并圍繞課堂教學為中心,以微課為紐帶,深入研究“線上—線下”“理論—實踐”深度融合的多元化、深層次教學模式構建,建立過程化評價機制,推動理論與實踐一體化。

(二)課程多元化改革的主要目標

1.知識與技能目標

掌握光電子學的基本理論與光電子技術基礎原理和知識,把握光電子器件的原理機理以及光電系統的構造和原理,了解光電子技術行業的發展動態,鍛煉學生科學思維方式以及利用計算機程序視角分析理論問題和解決應用問題的能力,進而培養學生運用所學知識分析復雜技術問題的能力和解決復雜工程問題的實踐能力,為從事光電技術方向乃至電子信息行業的科研、開發和應用工作打下牢固的基礎。

2.思想政治教育目標

通過建立多元化、深層次的教學模式,促進理論與實踐一體化,幫助學生激發學習熱情,樹立專業自信和職業理想,培養團隊協作精神,引導學生通過對所學知識的認知、思考判斷來建立愛崗敬業、無私奉獻、開拓創新的職業品格,強化學生自主學習及知識應用的意識,培養學生的科學思維能力、創新意識以及勤奮鉆研的科學觀。

(三)課程多元化改革的主要舉措

1.針對實踐融合的課程內容梳理

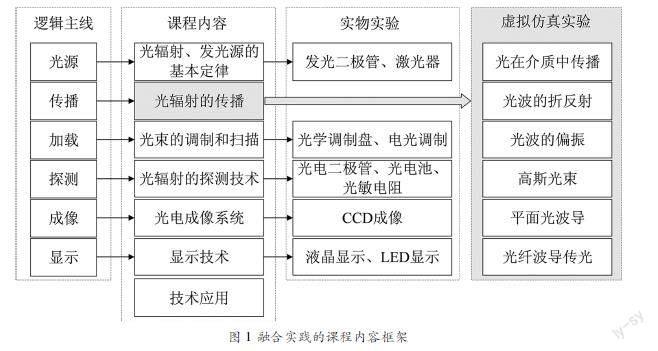

融合實踐的課程內容框架如圖1所示。通過認真研究教材,梳理課程邏輯主線包含六大部分,并根據課程邏輯主線,對課程內容及知識點進行研究和拆分。針對現有的實驗平臺和技術手段,設計相應實驗內容。其中,“光輻射的傳播”這部分內容涉及較多物理、電磁場理論等知識,其中許多物理過程相對抽象且難以通過現有的實物實驗手段來觀察,因而設計相應的虛擬仿真實驗和教學案例。其余五部分內容均可利用現有的光電實驗平臺進行相應的實物實驗。通過課程內容梳理,每一部分課程內容都有相應的實踐訓練,模糊理論教學和實踐教學的界限,將理論教學和實踐教學真正融為一體。

2.開發案例教學資源和虛擬仿真實驗

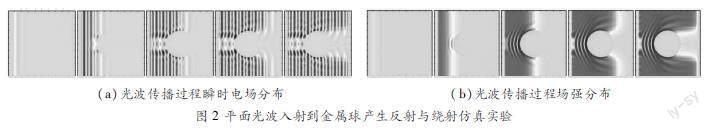

針對抽象概念和物理過程,基于編程仿真軟件,利用時域有限差分算法對麥克斯韋方程組進行求解,以此開發應用于該課程的案例教學資源和虛擬仿真實驗,實現物理過程的直觀展現。例如,圖2動態描述出平面光波照射到理想導體球產生反射與繞射的現象,形象地反映了光輻射的傳播過程。這樣可以使學生更全面形象地理解麥克斯韋方程組,更好地將課程與科研結合,提高學生的學習興趣和實踐能力。

3.構建多元化、深層次教學模式

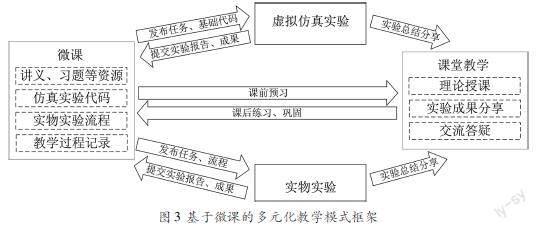

基于微課的多元化教學模式框架如圖3所示。優化課堂教學方法,減少“一言堂”式授課,通過翻轉課堂增進交流互動。圍繞課堂教學為中心,以微課為紐帶,將線上與線下、理論與實踐深度結合起來,形成多元化、深層次的教學模式,推動理論與實踐一體化,并充分利用微課線上教學優勢,建立過程化評價機制。

四、總結

“光電子技術”課程知識點眾多,內容復雜抽象,傳統教學方式模式單一,實踐與理論聯系不夠緊密,給教學帶來困難。為了改變“教難學更難”的狀況,本文針對這些問題,對課程教學內容、教學方法和教學手段進行全面的梳理和調整。采用微課、仿真、實驗與傳統課堂融合的手段,開展多元化課程教學,豐富教學資源,將抽象知識直觀展現,提高學生的學習興趣和效果。同時,將課程的理論教學和實踐教學充分融合,可以全面培養和提高學生的基礎知識,用已學知識對問題進行理論分析和解決問題的實踐動手能力。

參考文獻:

[1]席鋒.《光電子技術》教學改革探討[J].重慶工商大學學報(自然科學版),2012,29(02):9092.

[2]易煦農,陳歡,張秀,等.“光電子技術”課程實驗教學改革[J].西部素質教育,2019,5(01):143145.

[3]羅朝明,唐鵬,劉碩卿,等.信息光電子學課程仿真案例教學平臺建設與實踐[J].湖南理工學院學報(自然科學版),2021,34(01):8083.

[4]趙寧,代倩,陳鵬,等.應用型高校光電子學課程教學研究[J].現代職業教育,2019(31):7677.

[5]李陽,周黨培.基于“項目導入及任務驅動”的光電子技術課程教學改革與實踐[J].科教導刊(中旬刊),2018(08):125126.

[6]李茜,劉高華,王樂英.光—電技術相結合的實驗課程教學改革探討[J].實驗室科學,2020,23(02):136138.

[7]胡麗,傅強.應用型人才培養模式下“光電子技術”課程教學研究[J].安慶師范大學學報(自然科學版),2018,24(02):119121.

[8]張健,覃翠,余輝龍,等.光電子技術混合教學模式研究[J].科教導刊(下旬),2018(06):106107.

基金項目:2021年廣西師范大學教育教學改革工程項目“微課、仿真、實驗與傳統課堂融合的光電子技術課程多元化教學研究”(2021JGB12);2022年度廣西高等教育本科教學改革項目(2022JGA133);廣西師范大學第五批課程思政示范課程建設重點項目(2022kcsz21)

作者簡介:蘇珉(1985—?),男,壯族,廣西河池人,博士,講師,碩士生導師,主要從事電子科學與技術方向教學與科研工作;朱君(1985—?),男,漢族,江西鷹潭人,博士,教授,碩士生導師,主要從事電子科學與技術方向教學與科研工作;傅得立(1982—?),男,回族,廣西荔浦人,碩士,工程師,主要從事電子科學與技術方向教學與科研工作;楊真(1984—?),男,漢族,湖北孝感人,博士,副教授,碩士生導師,主要從事電子科學與技術方向教學與科研工作;楊軍(1982—?),男,漢族,黑龍江賓縣人,碩士,高級工程師,碩士生導師,主要從事電子科學與技術方向教學與科研工作。