高中數學課堂中學生主動提問情況的現狀分析與思考

趙睿英

[摘? 要] 近些年,受新課改的影響,數學教學模式不斷發生改變. 如今的教學活動更關注學生的主體地位,學生主動提問的能力彰顯著學生的數學綜合素養. 當前學生在主動提問上,主要存在不敢問、不愿問、不會問等現象. 為此,文章針對以上三種情況,進行了實踐與研究:拉近師生距離,讓學生敢問;創設豐富情境,讓學生愿問;明確教學主體,教學生會問.

[關鍵詞] 提問;自主;情境;主體

引導學生主動提問是當前重要的教育研究內容之一. 高中階段是學生思維邁向成人的關鍵期. 好奇、批判意識的形成是此階段學生的主要特征,在此階段培養學生的提問能力,對促進學生的終身可持續發展,具有重要價值與意義.

李政道教授曾提出,中國歷來講究做“學問”,但不少學生只是在做“學答”[1]. 的確,受傳統教學模式的長期影響,還有部分教師沒有完全轉化教學觀念,依然以“作答”訓練的方式進行教學,致使學生即使有問題,也不愿意提或不會提. 其實,教學中的“提問”二字,并非單純地指教師對學生提問,更重要的是學生主動提問.

現狀分析

1. 不敢問

學習過程中產生的疑問一般源于教材、教輔資料或與教師的互動交流. 但這些在學生心中都有一定的權威性,導致疑問產生后,首先質疑自己的想法是否正確,不敢大膽提出問題. 這是典型的崇拜權威,不敢主動提問的心理. 這種情況還表現在大型考試中,即使學生覺得試題不嚴謹,有值得商榷的地方,仍然不敢主動提出心中的疑問.

學生不敢提問的現象,還表現在以下幾方面:①雖然產生了疑問,卻因自己無法解決這個問題,而直接將提問的機會扼殺掉;②擔心自己的問題過于簡單,會遭受師生恥笑,而干脆放棄提問的機會;③對于自己產生的問題,嘗試自主解決,但毫無進展,而將此問束之高閣.

2. 不愿問

學生不愿提問的原因是多方面的. 將應付考試作為學習目標的學生,傾向選擇只與考試相關的問題,而對考試范圍外的問題則選擇忽略,或者對問題是否與考試相關表示懷疑,就干脆不提出自己的疑慮,以免浪費寶貴的學習時間.

自我能力評估也決定著學生對于主動提問的態度,若學生覺得自身的學識、能力儲備等嚴重不足時,就不愿提出超越自身能力外的問題,避免因問題過難而挫傷自己的學習信心;也有學生在求解過程中,不得已提出相應的問題,當問題一旦解決,就不再深究問題的來龍去脈.

3. 不會問

提出問題需要經歷一個復雜的過程,首先要克服心理上的阻礙,并用清晰的語言將自身的疑惑表達出來. 這對學生的知識與方法儲備提出了較高要求,同時還需要有良好的語言表達力、洞察力與意識傾向,凸顯出提問者的膽識. 研究發現,學生不會提問的關鍵因素是生疑能力欠缺. 生疑能力越強,提出的問題更具挑戰性與創造性.

當前,有不少學生因問題意識不強,思維寬度與深度均不夠,導致生疑能力弱,不會提出高質量且具有探究價值的問題. 不少教育工作者也意識到問題的癥結所在,因此努力加強學生思維能力的培養,希望將學生提出問題的“刺激源”從書本轉移到生活實際中來. 如此,可擴大學生提問的范圍,強化數學與生活的聯系.

實踐與思考

1. 拉近師生距離,讓學生敢問

受傳統思想的影響,不少學生不敢提出問題,從很大程度上來說與教師有著密不可分的關系. 隨著時代的發展,學生通過各種渠道接觸到大量信息,知識儲備量越來越豐富,思維越來越活躍,導致部分教師不敢完全放手讓學生提問,擔心學生的問題過于“豐富”,影響課程進度.

其實,教師要從現代人文觀(“人文觀”是指人類文化發展進程中的價值觀與規范,著重體現在尊重、重視、關愛他人上[2])出發,通過合理的手段建立和諧、民主的師生關系,讓學生形成敢問的習慣. 當然,建立科學、合理的評價機制,也是促進學生敢問的重要因素之一.

威魯姆斯認為,人的本性深處,都渴望被尊重、贊美與欽佩. 當學生的行為受到教師的肯定與鼓勵后,會起到一種正強化的作用,從而拉近與教師心靈的距離,在“愛屋及烏”的心理暗示下,更加喜歡學習. 因此,拉近師生距離是實現學生敢于提問的關鍵,也是促進學生形成創新意識的根本.

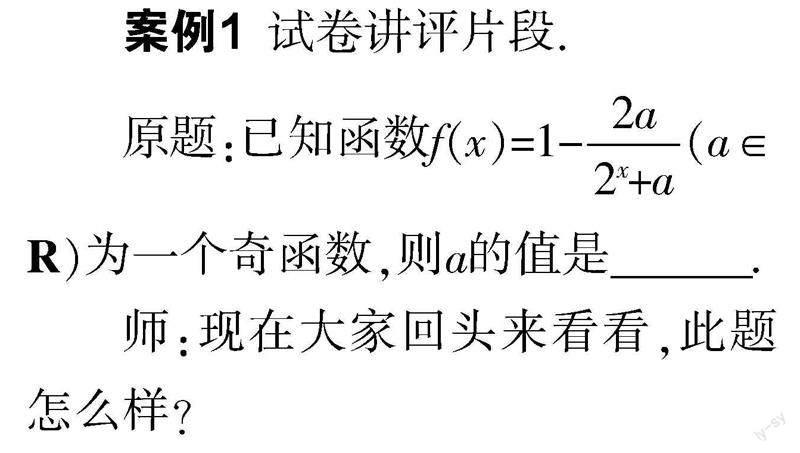

案例1 試卷講評片段.

師:現在大家回頭來看看,此題怎么樣?

眾生:這是一道好題.

師:好題是好題,就是錯誤百出. 現在我們一起來分析本題,不論我們得分怎樣,希望大家都能從中有所收獲. 本題是一道填空題,我從試卷上也看不到大家充滿智慧的解題思路,當然也無法看出“誤入歧途”的癥結所在. (學生笑)因此,我特別希望大家能將自己的想法與我分享,不論對錯,只要勇于表達都值得贊揚. 希望通過大家的展示,擴大我們的思維量,讓我們借鑒好的想法,糾正錯誤的想法并引以為戒.

生1:因為函數f(x)為奇函數,所以f(0)=0,可得a=1.

師:有其他意見嗎?

生2:本題的隱性條件是函數f(x)在定義域中為奇函數,而x=0不一定位于定義域中呀!我認為本題應當分類討論:①若x=0位于定義域中,則f(0)=0,可解得a=1;若x=0不在定義域中,則2x+a=0,可解得a=-1. 因此,本題應該有兩個解:1與-1.

生1:我漏解了(有點不好意思).

師:很好!勇于承認錯誤的學生是個好學生. (學生笑)大家一起分析生2的解題方法,有不同意見嗎?

(學生討論)

生3:我的答案也是1與-1,但是解題思路與生2完全不一樣. 他的這種解題方法,定義域中無0,并不能與奇函數這個條件等價,換個說法就是并不能完全確定解得的a=-1這個結論是正確的.

(其他學生紛紛點頭,對該生的提議表示肯定)

師:生3的提議值得探討,先來說說你的解法.

生3:我從奇函數的定義出發——定義域中任意x存在f(-x)=-f(x),通過待定系數法可獲得a=1或-1的結論. 雖然過程稍微煩瑣,但我認為這種思路更嚴謹一些.

(這是一位平時話比較少的學生,當他表達完自己的想法后,大家用掌聲給予了充分肯定)

筆者本想就此總結,沒想到一位平時很活躍卻愛鉆牛角尖的學生提出了新的看法.

生4:老師,既然此題條件說該函數為一個奇函數,那必定存在對稱中心,您能否幫我求下該函數的對稱中心?

師:怎么想到對稱中心上去了?對解決本題有什么幫助嗎?

生4:如果知道了對稱中心,那么以它為坐標原點,就能快速、簡單地獲得a的值了呀.

隨著該生問題的提出,師生共同進入了一個新的探索階段.

此教學過程中,筆者在充分尊重學生的基礎上,鼓勵學生主動提問,并對學生提出的問題給予了充分肯定,讓每個提問的學生都能獲得心理上的滿足,從而更愿意提問題,思考并分析問題. 整個探究活動過程和諧、民主、自由,學生也從根本上掌握了本題的解答方法.

2. 創設豐富情境,讓學生愿問

現代教學觀提出,教師應把握好數學課程的主要性質,切忌要求學生將教材內容當做“經典”去死記硬背. 新課標也強調教師應把握好課程標準,立足教材,又不拘泥于教材,有機合理地整合、重組教材知識與學生生活實際,借助合理的科技與情境來豐富課堂,以激發學生的認知沖突,令學生生疑.

學生會因認知沖突產生疑問,但受綜合因素的影響,有些學生不愿意將自己的疑問表達出來,導致問題猶如鯁在喉嚨里的魚刺,進不去,出不來. 為了避免這種現象出現,教師可在課堂教學中,根據實際情況創設豐富的教學情境,鼓勵學生將疑問勇敢地表達出來.

案例2 “三角函數”的教學.

本章節內容比較抽象,在教學過程中,學生難免會產生各種疑慮. 為了讓學生將自己的疑慮勇敢地表達出來,筆者在第一節“任意角”的課堂導入環節,創設了以下幾個情境,以激發學生的認知沖突,促使學生產生疑問.

情境1:回顧之前我們所學過的知識,角是如何定義與表示的?旋轉形成角的過程,我們所知道的有哪幾種角?大家嘗試用不等式來刻畫各類角的取值范圍.

情境2:如果我的手表所顯示的時間,比實際時間慢5分鐘,該如何校正呢?若比實際時間快一個半小時,我們又該如何校正這只手表呢?校正過程中,手表的分針與時針分別轉動了多少度?

情境3:觀察我們的生活,常常看到跳水運動員從跳臺往下跳水時會向外或向內轉體兩周半,以及用扳手擰螺絲,機器齒輪轉動等現象. 觀察這些豐富的生活現象,大家會發現哪些問題?能否用數學語言來表征?

筆者結合學生原有的認知結構,創設了以上三個問題情境,不僅成功地勾起學生回顧舊知,還引發了學生的認知沖突. 其實,這三個情境都指向一個方向,即本節課授課的主題——“任意角”.

通過以上幾個現實情境,成功地激發了學生對問題的探究欲,這對培養學生發現問題和提出問題的能力具有較好的促進作用. 在此基礎上,學生不由自主地會根據問題情境的提示,產生疑問并提出問題.

3. 明確教學主體,教學生會問

現代教育觀認為,學生才是教學活動真正的主人,任何時候,都應將學生擺放在主體實踐的位置. 新課標同樣倡導學生的主體地位,任何教學活動的開展都應以學生為主體進行,教師要做好引導工作. 判斷課堂是否有效、高效,有兩個重要的標準:①學生是否積極、主動參與課堂教學活動;②學生的思維是否具有深刻性.

由此也可以看出,學生在課堂中占有不可動搖的主體地位. 問題是激發學生積極參與教學活動,并產生深刻思維的紐帶. 普羅塔戈認為,“大腦并非一個裝知識的容器,而是需被點燃的火把,問題則是那顆火種.”可見問題對促進智力與非智力因素的發展具有直接影響,而會提問則決定著學生的思維深度與廣度.

在實際教學中,筆者發現學生的知識儲備量受生活閱歷的影響,尚不夠豐富,邏輯思維也處于半成熟狀態. 因此,在學生主動探索、思考與推理中,教師的引導與點撥是不可或缺的環節,在教師循循善誘的引導下,可教學生提問,獲得良好的提問能力.

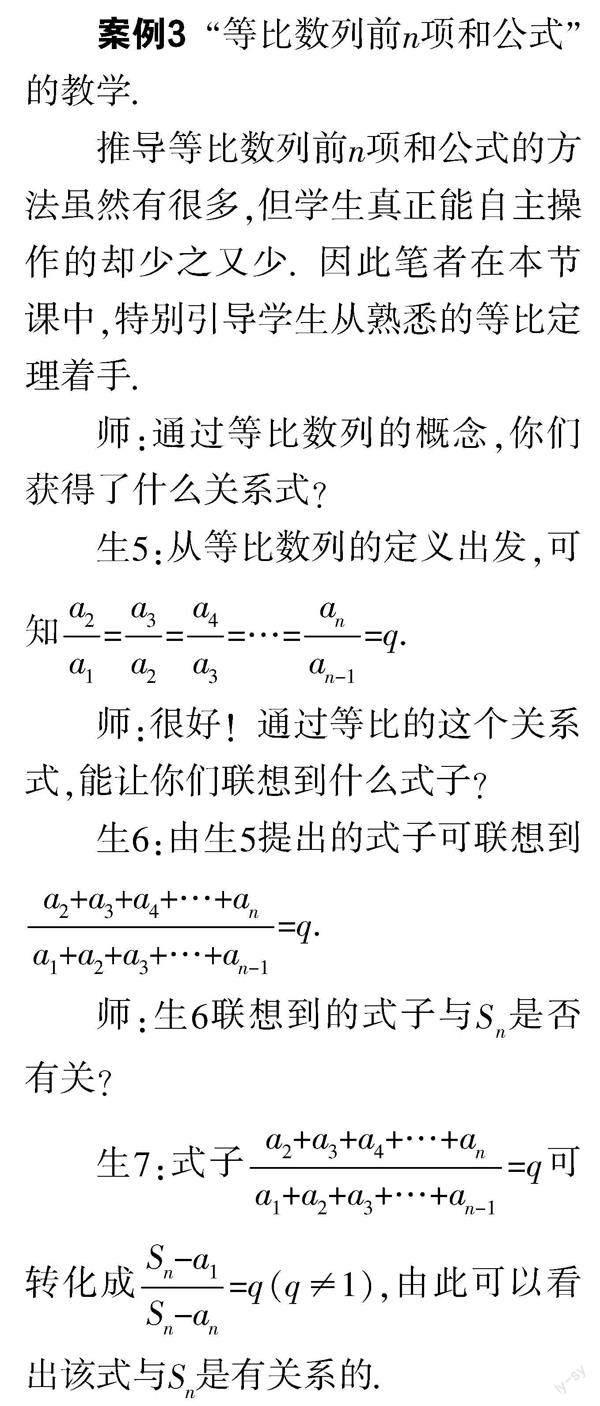

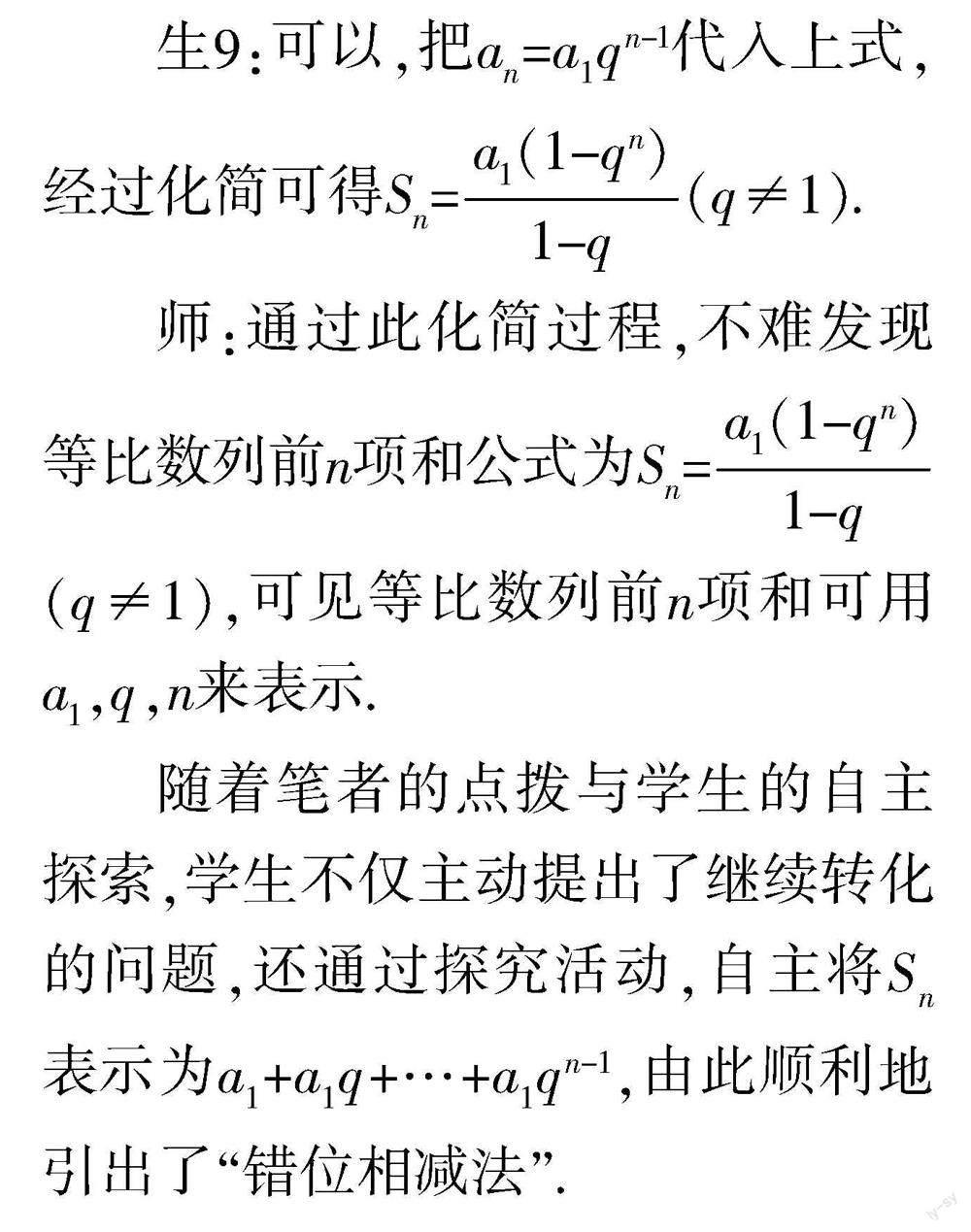

案例3 “等比數列前n項和公式”的教學.

推導等比數列前n項和公式的方法雖然有很多,但學生真正能自主操作的卻少之又少. 因此筆者在本節課中,特別引導學生從熟悉的等比定理著手.

師:通過等比數列的概念,你們獲得了什么關系式?

師:很好!通過等比的這個關系式,能讓你們聯想到什么式子?

師:非常好!轉化后的式子存在4個量,對此你們有什么想法嗎?

生8:我們能否在此基礎上,繼續轉化呢?

俗話說“發現問題比解決問題更重要”,的確,只有發現了問題,才有提出問題的可能性. 構建以學生為主體的教學模式,能讓學生在自主產疑和釋疑中獲得相應的能力,能為促進數學核心素養的形成與發展夯實基礎.

通過以上幾個課例,不難發現,教師與學生都是提出問題的主體. 在實際教學活動中,初始問題基本由教師提出,隨著探索的逐漸深入,在教師的引導下,學生的思維變得活躍,提問的主體慢慢過渡到學生. 教師提出的問題常常具有引領性與導向性,能為學生的探索指明方向,而學生提出的問題則是需要解決的具體問題,兩者有著顯著差別.

總之,在和諧的師生關系中,在“憤悱”的情境下,在以學生為主體的課堂中,學生的思維可呈現活躍狀態,遇到問題后敢問、愿問、會問. 長此以往,學生會形成探尋事物本源的習慣,為掌握數學本質奠定基礎,同時還會用數學的眼光看待世界,有效提升學生的數學核心素養.

參考文獻:

[1] 李鵬,傅贏芳. 論數學課堂提問的誤區與對策[J]. 數學教育學報,2013,22(04):97-100.

[2] 史寧中. 數學基本思想18講[M]. 北京:北京師范大學出版社,2016.