指向思維發(fā)展的小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)策略

王淑華

【摘? ?要】思維能力是科學(xué)學(xué)科核心素養(yǎng)的重要組成部分,它能幫助學(xué)生認(rèn)識客觀事物的本質(zhì)屬性、內(nèi)在規(guī)律及相互關(guān)系。實(shí)驗(yàn)教學(xué)是培養(yǎng)學(xué)生思維能力的重要載體。在浙教版《科學(xué)》教學(xué)中,教師“鼓勵(lì)自主探究,培養(yǎng)辨析思維;利用科學(xué)建模,培養(yǎng)抽象思維;巧用實(shí)驗(yàn)材料,培養(yǎng)創(chuàng)新思維;組織科學(xué)計(jì)算,培養(yǎng)概括思維;活用對比實(shí)驗(yàn),培養(yǎng)分析思維”,以此發(fā)揮實(shí)驗(yàn)教學(xué)的作用。

【關(guān)鍵詞】小學(xué)科學(xué);實(shí)驗(yàn)教學(xué);思維發(fā)展;策略改進(jìn)

思維是科學(xué)學(xué)科核心素養(yǎng)的重要組成部分,它能幫助學(xué)生認(rèn)識客觀事物的本質(zhì)屬性、內(nèi)在規(guī)律及相互關(guān)系。實(shí)驗(yàn)教學(xué)是培養(yǎng)學(xué)生思維能力的重要載體。然而,在當(dāng)前的實(shí)驗(yàn)教學(xué)中,很多教師對實(shí)驗(yàn)過程的建構(gòu)和實(shí)驗(yàn)材料的處理不夠到位,導(dǎo)致學(xué)生的思維停留在表層。如何改變這種現(xiàn)狀?

教師首先要明白,思維的發(fā)生與發(fā)展必須要有相應(yīng)實(shí)物的支撐和方法的支持。只有實(shí)物具象直觀,方式合理有效,思維的發(fā)展才有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。以教科版《科學(xué)》為例,教師應(yīng)改進(jìn)科學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué),為學(xué)生完成自主探究、科學(xué)建模打下基礎(chǔ),為學(xué)生思維的發(fā)展搭建橋梁。

一、鼓勵(lì)自主探究,培養(yǎng)辨析思維

科學(xué)探究指的是個(gè)體主動(dòng)參與學(xué)習(xí)過程,深刻理解自然現(xiàn)象和規(guī)律,通過自身的實(shí)踐活動(dòng)獲取知識,掌握方法,從而有效提高科學(xué)素養(yǎng)。學(xué)生積極主動(dòng)地參與學(xué)習(xí)活動(dòng)是思維獲得發(fā)展的前提。教師要保證學(xué)生的主體地位,指導(dǎo)學(xué)生經(jīng)歷活動(dòng)方案設(shè)計(jì)、活動(dòng)實(shí)施、活動(dòng)評價(jià)和反思改進(jìn)等過程。

在教學(xué)教科版《科學(xué)》五年級下冊《用浮的材料造船》一課時(shí),教師準(zhǔn)備了一些粗細(xì)、長短相同但是竹節(jié)數(shù)量不同的竹子,讓學(xué)生自行選擇,用于制作竹排,并測試自己制作的竹排的載重量。學(xué)生選擇不同的竹子進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。測試之后,學(xué)生驚奇地發(fā)現(xiàn),雖然同是五根竹子制作的竹排,但是有兩個(gè)竹節(jié)的竹子做成的竹排的載重量比沒有竹節(jié)的竹子做成的竹排大很多。這就引發(fā)了學(xué)生的思維沖突。通過觀察其他小組的實(shí)驗(yàn),學(xué)生發(fā)現(xiàn)了差異。經(jīng)過相互討論,學(xué)生得出結(jié)論:兩端的竹節(jié)能防止水流進(jìn)竹子,因此載重量比沒有竹節(jié)的竹子做成的竹排要大。

在傳統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)教學(xué)中,學(xué)生自己捆扎木排、竹排,發(fā)現(xiàn)木排、竹排的載重量比獨(dú)木舟大,穩(wěn)定性比獨(dú)木舟強(qiáng)。這是因?yàn)橹衽藕湍九攀怯蓭赘褡印⒛緱l捆扎而成的,其體積大、重心低,因此穩(wěn)定性更好,載重量更大。實(shí)驗(yàn)簡單,學(xué)生也容易理解。而在改進(jìn)后的實(shí)驗(yàn)中,學(xué)生自行選用竹節(jié)不同的竹子完成操作,不僅能夠達(dá)到上述教學(xué)效果,還能讓學(xué)生經(jīng)歷思考、討論、辨析的過程。可以說,改進(jìn)后的實(shí)驗(yàn)為學(xué)生的思維發(fā)展提供了契機(jī)。

二、利用科學(xué)建模,培養(yǎng)抽象思維

科學(xué)的學(xué)習(xí)往往是從某個(gè)疑點(diǎn)開始的。科學(xué)建模對學(xué)生認(rèn)識自然現(xiàn)象、學(xué)習(xí)抽象知識、提升思維能力起著重要的作用。如聲、光、電等抽象科學(xué)知識,學(xué)生較難感知,更難理解其原理。對此,教師在教學(xué)這些抽象概念時(shí),要盡可能地挖掘教材中的疑點(diǎn),采用學(xué)生易于接受的方式,將抽象概念直觀具象地呈現(xiàn)在學(xué)生眼前。

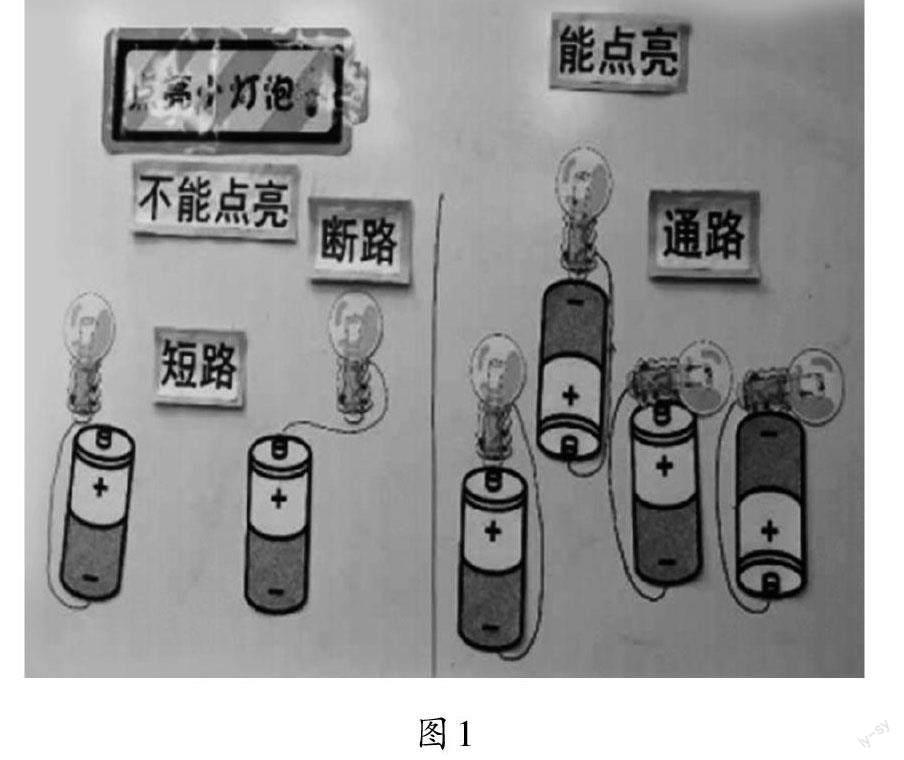

在教學(xué)教科版《科學(xué)》四年級下冊《點(diǎn)亮小燈泡》一課中,弄清燈泡和電池的內(nèi)部結(jié)構(gòu)是教學(xué)的難點(diǎn)。對此,教師采用以下教學(xué)方式:先拆解燈泡,讓學(xué)生觀察燈泡的內(nèi)部結(jié)構(gòu)及燈絲的連接情況,并用模型圖表現(xiàn)出來。接著讓學(xué)生探究點(diǎn)亮小燈泡的方法,把能點(diǎn)亮和不能點(diǎn)亮的幾種情況分類展示在黑板上(如圖1)。然后讓學(xué)生找出能點(diǎn)亮的電路有什么共同點(diǎn)、不能點(diǎn)亮的電路和能點(diǎn)亮的電路有什么不同點(diǎn)。學(xué)生很快發(fā)現(xiàn)能點(diǎn)亮的電路中,電流經(jīng)過燈絲時(shí)會(huì)形成一個(gè)閉合回路,由此明白通路這一概念。同時(shí),學(xué)生明白雖然出現(xiàn)短路時(shí)也能形成閉合回路,但電流不會(huì)經(jīng)過燈絲,因此小燈泡不會(huì)亮。而出現(xiàn)斷路的情況時(shí),不能形成閉合回路,因此小燈泡不會(huì)亮。教師引導(dǎo)學(xué)生借助具象的模型分析抽象的事物,由此掌握知識,習(xí)得概念。

以上實(shí)驗(yàn)化抽象為具象,化疑難為簡單,關(guān)注學(xué)生的視覺感受,采用科學(xué)建模的方式喚醒學(xué)生的認(rèn)知,讓學(xué)生理解知識及其背后的原理。

三、巧用實(shí)驗(yàn)材料,培養(yǎng)創(chuàng)新思維

創(chuàng)新思維能夠幫助學(xué)生運(yùn)用已掌握的基礎(chǔ)知識創(chuàng)造性地解決問題。在實(shí)驗(yàn)教學(xué)中,教師應(yīng)發(fā)揮學(xué)生的主觀能動(dòng)性,鼓勵(lì)學(xué)生創(chuàng)造性地改進(jìn)實(shí)驗(yàn),有意識地培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新思維。

以教科版《科學(xué)》五年級下冊《船的歷史》一課的教學(xué)為例,教材中的實(shí)驗(yàn)材料是一根真正的木頭,學(xué)生要用工具將木頭中心挖空,做成真正的獨(dú)木舟。但在課堂中讓學(xué)生用小刀、剪刀一類的工具進(jìn)行操作實(shí)屬不易,且實(shí)驗(yàn)的安全系數(shù)也很低。為了降低制作難度,提高實(shí)驗(yàn)安全性,教師引導(dǎo)學(xué)生思考是否可以選用比較好操作又類似木頭的物體來完成實(shí)驗(yàn)。學(xué)生很快想到用黃瓜代替木頭,但是黃瓜比較脆,操作時(shí)容易斷,難以達(dá)到理想的效果。在教師的引導(dǎo)下,個(gè)別學(xué)生結(jié)合自身的經(jīng)驗(yàn),想到用西葫蘆作為實(shí)驗(yàn)材料。實(shí)踐證明,用西葫蘆代替木頭制作獨(dú)木舟的操作難度較低,實(shí)驗(yàn)效果也很好。在實(shí)驗(yàn)單的指導(dǎo)下,學(xué)生找到很多辦法讓獨(dú)木舟行得快而穩(wěn)。比如將西葫蘆的底部削平讓其更平穩(wěn),將兩端較重的部位切掉,將內(nèi)部盡量掏空使其更輕,使載重量更大。學(xué)生能快速完成操作,從而有更多的時(shí)間思考如何提高船的穩(wěn)定性,增加船的載重量。

教學(xué)中,教師要引導(dǎo)學(xué)生突破教材,對現(xiàn)有的實(shí)驗(yàn)材料進(jìn)行改進(jìn)與創(chuàng)新,突破實(shí)驗(yàn)的重難點(diǎn)。同時(shí)還要引導(dǎo)學(xué)生從生活中易得的物品入手,開發(fā)一些低成本、易操作的實(shí)驗(yàn)。這樣的創(chuàng)造性活動(dòng)既激發(fā)了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,又提高了學(xué)生的動(dòng)手能力和創(chuàng)新能力。

四、組織科學(xué)計(jì)算,培養(yǎng)概括思維

計(jì)算是科學(xué)課堂中必不可少的一個(gè)環(huán)節(jié)。教師可以在課堂上組織學(xué)生開展計(jì)算活動(dòng),讓學(xué)生根據(jù)計(jì)算結(jié)果提煉科學(xué)結(jié)論,把握科學(xué)原理,以此培養(yǎng)學(xué)生的概括思維。

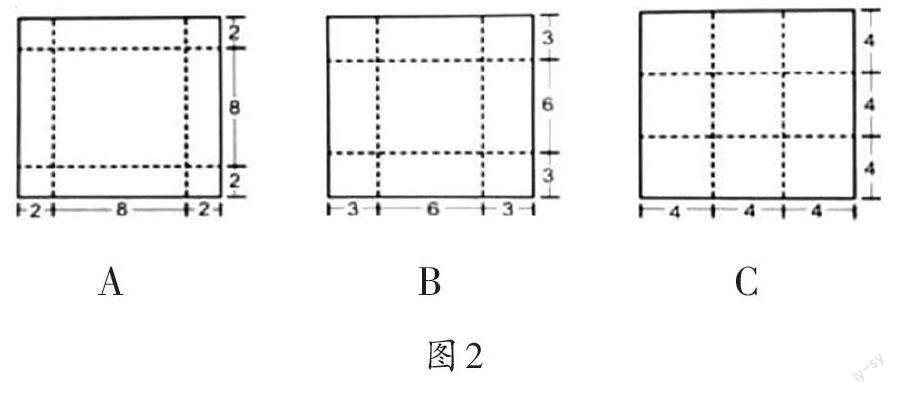

在教學(xué)教科版《科學(xué)》五年級下冊《增加船的載重量》一課時(shí),傳統(tǒng)的教學(xué)方法是先調(diào)查學(xué)生的前概念,提問:將一張邊長為12厘米的正方形鋁箔紙做成底面積不同的船(如圖2),它們的載重量大小關(guān)系是怎樣的?學(xué)生會(huì)毫不猶豫地說出A、B、C船的載重量從大到小依次排列。依據(jù)是A船底面積最大,載重量最大,C船底面積最小,載重量最小,B船處于中間位置。當(dāng)學(xué)生按照三種樣式把鋁箔紙做成船,再測試船的載重量時(shí),會(huì)發(fā)現(xiàn)結(jié)果與猜測是吻合的。于是學(xué)生就會(huì)得出結(jié)論:船的底面積越大,載重量越大。但實(shí)際并不如此。船的載重量不僅與底面積有關(guān),還與船的高度有關(guān)。

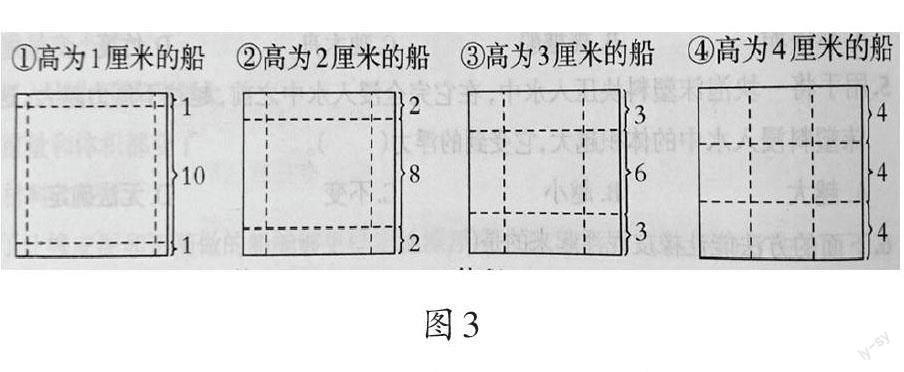

為了避免上述現(xiàn)象,教師在教學(xué)此課時(shí),先出示四種船的模型(如圖3),調(diào)查學(xué)生的前概念,提問:哪艘船的載重量最大?大部分學(xué)生認(rèn)為底面積越大,載重量越大,因此第一艘船的載重量最大。接著,學(xué)生分組完成實(shí)驗(yàn)。通過實(shí)驗(yàn),學(xué)生很快得出每艘船的載重量。結(jié)果與自己的猜想存在較大差異。經(jīng)過對比,學(xué)生發(fā)現(xiàn)第二艘船的載重量是最大的。經(jīng)過討論和計(jì)算,學(xué)生意識到船的載重量與體積有關(guān)。經(jīng)過這節(jié)課的學(xué)習(xí),學(xué)生不僅練習(xí)了數(shù)學(xué)學(xué)科中的體積計(jì)算,還破除了自己的前概念,親身體驗(yàn)到學(xué)習(xí)帶來的成就感。

上述實(shí)驗(yàn)幫助學(xué)生概括出了計(jì)算小船載重量的方法,培養(yǎng)了學(xué)生的概括思維。

五、活用對比實(shí)驗(yàn),培養(yǎng)分析思維

分析思維能夠幫助學(xué)習(xí)者在“知其然”的基礎(chǔ)上“知其所以然”。在科學(xué)實(shí)驗(yàn)探究中,有許多巧妙的構(gòu)思和獨(dú)到的解決問題的方法能夠發(fā)展學(xué)生的分析思維。

如教學(xué)教科版《科學(xué)》六年級下冊《產(chǎn)生氣體的變化》一課時(shí),教師投影展示圖4,并提問:把二氧化碳倒入裝有兩支高低不同的蠟燭的燒杯中,哪支蠟燭先滅?學(xué)生快速回答:矮的先滅。追問原因,學(xué)生肯定地回答:二氧化碳比空氣重。接著,教師出示圖5,提問:把燒杯倒扣在高低不同的兩支蠟燭上,哪支蠟燭先滅?學(xué)生因?yàn)閼T性心理,會(huì)不假思索地說出“矮的先滅”。教師帶領(lǐng)學(xué)生進(jìn)行實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果讓學(xué)生十分意外:竟然是高的先熄滅。此時(shí),教師再拋出問題:為什么這次是高的先熄滅呢?經(jīng)過多次探究、思考、分析,學(xué)生明白了這個(gè)實(shí)驗(yàn)的原理不同于前面實(shí)驗(yàn)的原理:圖4中,倒下去的二氧化碳比空氣重,二氧化碳沿著杯壁直接下落到杯底,再慢慢滿上來,因此矮的蠟燭先熄滅。而圖5中,蠟燭燃燒產(chǎn)生的熱的二氧化碳會(huì)上升,先充滿燒杯的頂部,因此高的蠟燭先熄滅。

上述實(shí)驗(yàn)讓學(xué)生真正了解了二氧化碳的性質(zhì)——二氧化碳不支持燃燒,同時(shí)又復(fù)習(xí)了之前學(xué)習(xí)的熱的氣體會(huì)上升的知識,還為初中密度知識的學(xué)習(xí)打下了基礎(chǔ),可謂一舉多得。

愛因斯坦說:“教育就是當(dāng)一個(gè)人把在學(xué)校所學(xué)全部忘光之后剩下的東西。”學(xué)生可能會(huì)遺忘科學(xué)知識,但在科學(xué)學(xué)習(xí)中形成的思維能力卻會(huì)伴隨其一生,對其終身學(xué)習(xí)產(chǎn)生重要影響。實(shí)驗(yàn)教學(xué)作為科學(xué)教學(xué)的重要組成部分,承擔(dān)著培養(yǎng)學(xué)生思維能力的重要任務(wù)。教師應(yīng)以學(xué)生為主體,尊重學(xué)生的身心發(fā)展規(guī)律,用實(shí)驗(yàn)豐富學(xué)生的學(xué)習(xí)體驗(yàn),培養(yǎng)學(xué)生的思維能力,以此發(fā)揮實(shí)驗(yàn)教學(xué)的作用。

參考文獻(xiàn):

[1]中華人民共和國教育部.義務(wù)教育科學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)(2022年版)[M].北京:北京師范大學(xué)出版社,2022.

[2]喻伯軍.小學(xué)科學(xué)教學(xué)關(guān)鍵問題指導(dǎo)[M].北京:高等教育出版社,2019.

[3]劉月霞,郭華.深度學(xué)習(xí):走向核心素養(yǎng)[M].北京:教育科學(xué)出版社,2021.

(浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)第八小學(xué))