《貴州大學學報(自然科學版)》2018—2022年文獻計量學分析與思考

楊波 葉思博

摘要:以《貴州大學學報(自然科學版)》2018—2022年刊發的論文為數據源,運用文獻計量學方法對刊物載文、欄目設置、發文作者、高被引論文、論文基金等情況進行統計分析,旨在全面考察、回顧2018—2022年《貴州大學學報(自然科學版)》的刊文特點及趨勢,并在此基礎上為刊物的下一步發展建言獻策。

關鍵詞:《貴州大學學報(自然科學版)》;文獻計量學;現狀;建議與思考

中圖分類號:G353.1;G237.5文獻標志碼:A《貴州大學學報(自然科學版)》(以下簡稱《學報》)創刊于1975年,是由貴州大學主辦、貴州大學學報編輯部編輯出版的綜合性學術刊物。《學報》主要關注基礎科學、計算機、建筑與交通、礦業、資源與環境、電氣、材料與冶金、機械、化工等領域的最新研究成果,設有基礎科學研究、工程科學研究及應用、管理科學研究等欄目,收錄于“中國科技核心期刊”名錄,對學校科學研究、學科建設等工作均有重要意義。

學術期刊是學術研究成果和學術傳承的主要載體,是推動學術創新和理論創新的重要平臺[1]。對學術刊物進行文獻計量學分析,可以全面、細致地考察期刊的發展現狀,并對期刊的未來發展提供參考。基于此,筆者從刊物載文、欄目設置、發文作者、高被引論文、論文基金5個方面對2018—2022年《學報》發文情況進行統計分析,并在此基礎上提出改進思路,以期進一步提高刊物的辦刊質量與學術水平。

1《學報》載文統計分析

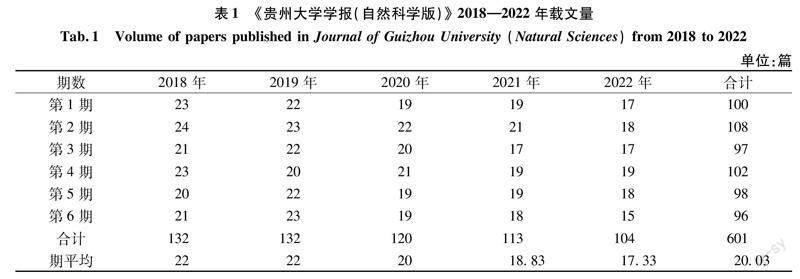

期刊載文量是評價期刊的基本指標,是衡量期刊傳遞科學信息能力的主要指標,也是遴選核心期刊的重要參考[2]。因此,筆者首先對2018—2022年《學報》每期載文量進行統計,手動刪除征稿簡則、年度總目次則等無效文獻后,結果顯示5年共計出版30期,總載文量為601篇,期平均載文量為20.03篇(見表1)。

從載文數量趨勢來看,2018—2022年載文呈下降趨勢,從2018年、2019年的各132篇降至2022年的104篇。從期平均載文量來看,可將2020年視為分水嶺,在此之前的2018年、2019年的期平均載文量均為22篇,但此后3年逐年下降,2020年、2021年、2022年分別為20篇、18.83篇、17.33篇。

2《學報》欄目設置分析

欄目也稱專欄,是期刊的基本單位,也是期刊中不同板塊有機分割的表現形式[2]。當前在編輯實踐操作中,各期刊在欄目的設置上有著較大差異。例如,有的期刊欄目固定,執著于某一領域的深耕;有的期刊則緊跟熱點,圍繞時下熱點事件、熱門論題設置專欄;也有少部分期刊甚至從未設置過欄目。究其原因,這與當前我國仍未出臺完善的期刊出版條款有關,因而未能形成科學的欄目設置規范。

科學的欄目設置可以幫助讀者迅速地查閱信息,也有利于圖書情報部門快速展開調查、調取信息。以下筆者擬從欄目總量、固定欄目和重點欄目兩個方面,對2018—2022年《學報》的欄目設置情況進行分析。

2.1欄目總量分析

經統計,2018—2022年《學報》共設置過108次欄目,其中2018年設置過34次,2019年17次,2020年18次,2021年20次,2022年19次。由此可以看出,自2019年起,《學報》在欄目設置上更加精簡化,而這其中最直接的原因便是在“基礎科學研究”和“工程科學研究及應用”兩個大類欄目上的簡化。在2018年,“基礎科學研究”大類共設置過7次欄目,在數學、物理、化學、生物、天文、地理及農業基礎科學方向有過專欄載文;“工程科學研究及應用”大類則在2018年設置過19次欄目,在地球科學、電工·計算機、土木工程·交通工程·環境工程、采礦·機械、測量·能源、化工、地質方向有過專欄載文。而自2019年起,這兩個大類欄目則不再細化方向,而是采用大類命名,因而在欄目設置的數量上也開始減少。

2.2固定欄目及重點欄目分析

若將2018年《學報》在“基礎科學研究”和“工程科學研究及應用”兩個欄目中細化的方向歸為大類欄目名下,則可發現2018—2022年僅設置過6個欄目,分別是“基礎科學研究”“工程科學研究及應用”“管理科學研究”“綜述”“科技進展”“專家特稿”。具體來說,“工程科學研究及應用”欄目共開設過43次,位居首位;“基礎科學研究”欄目共開設過31次,位列次席;“專家特稿”欄目則開設過20次,排名第三。“管理科學研究”“綜述”“科技進展”欄目則分列4、5、6位,分別開設過9次、4次、1次,因此可將“工程科學研究及應用”“基礎科學研究”“專家特稿”視為《學報》固定欄目。

由于近年來《學報》在欄目設置中逐漸精簡,因此固定欄目與重點欄目在一定程度上有著極大重合度。除“工程科學研究及應用”“基礎科學研究”兩個歷來固定欄目外,需要特別指出的是,“專家特稿”欄目開設于2019年,自開設以來年均5期載文,預計未來也將繼續成為《學報》在組稿時的重點欄目。“管理科學研究”欄目雖然歷來就存在,但發文較少,因此設置次數并不算多;“綜述”欄目則在2019年后不再設置,這也在一定程度上反映了《學報》當前的選題偏好;“科技進展”欄目僅在2018年有過一次組稿,樣本較少,因此可以忽略不計。

綜上而言,當前《學報》的欄目設置風格較為固定,重點欄目較為突出,主要在“工程科學研究及應用”“基礎科學研究”“專家特稿”3個方向進行組稿,這也有利于《學報》在固定領域的持續深耕,對《學報》未來的行業認可度與影響力起到了提升作用。

3《學報》發文作者指標統計分析

3.1獨著或第一作者單位屬地發文量分析

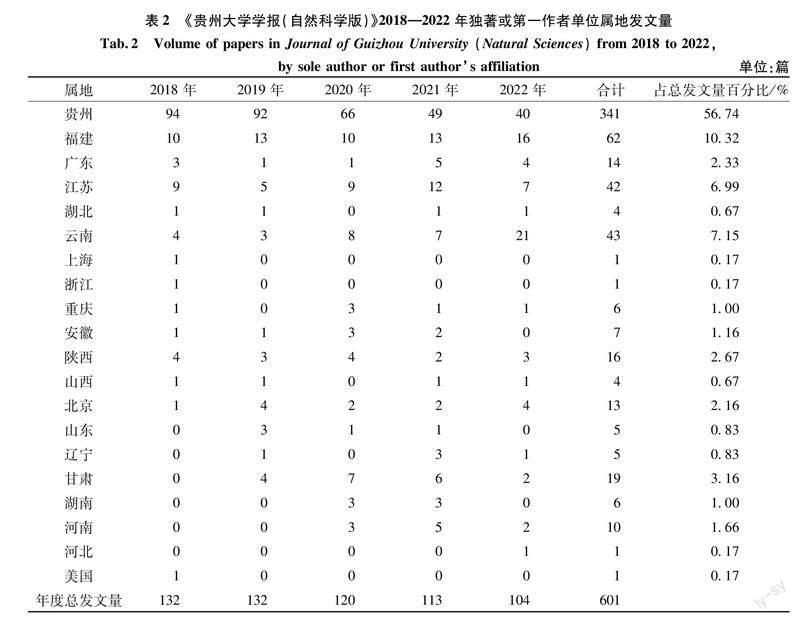

為更好地分析《學報》2018—2022年發文作者情況,筆者對發文作者(獨著或第一作者)單位屬地發文量進行了統計,結果如表2所示。

由表2可知,在2018—2022年,《學報》發文屬地排行前三的為貴州、福建、云南,分別占總發文量的56.74%、10.32%、7.15%。在這5年間,《學報》共發文601篇,其中600篇分別來自全國19個省、市、自治區,影響面達到55.88%,可見《學報》在這5年間獨著或第一作者發文屬地分布范圍較廣,在全國擁有一定影響力。另外值得一提的是,《學報》在2018年還刊登過一篇來自美國的文章,說明該刊在全球學術界也有一定知名度。

3.2獨著或第一作者職稱、學歷及年齡情況分析

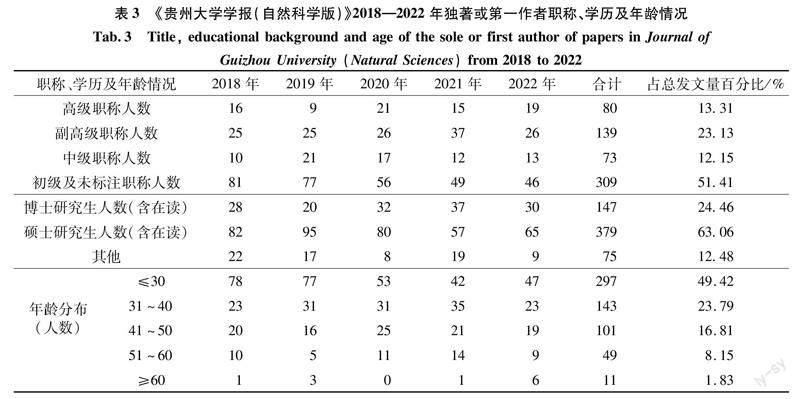

一般而言,期刊的學術水平高低與其所載文章質量直接相關,而文章質量則與其作者的態度、學識、能力等息息相關。雖然作者的職稱、學歷不一定與其所著文章水平成正比,但就實踐來說,高水平期刊所刊的高層次作者確實較多,且與普通刊物相比,高水平作者占比較大[3]。因此,為更全面考察《學報》的學術水平,筆者對刊物2018—2022年的發文作者職稱、學歷及年齡進行統計,結果如表3 所示。

高職稱、高學歷的研究人員通常具有較高的寫作水平與科研能力,而刊發此類高水平作者的文章也有利于提升刊物整體的影響力。由表3可知,在2018—2022年,《學報》獨著或第一作者中高級職稱人數僅為80人,占比僅為13.31%,只略多于中級職稱人數,且與初級及未標注職稱人數相比,仍然相差甚遠。這一點同樣體現在作者的學歷上,由表3可知,在這5年中,《學報》發文作者中占比最大的是碩士研究生(含在讀),占比達到63.06%;其次是博士研究生(含在讀),占比為24.46%。從表3可見,小于等于30歲、31歲到40歲這兩個年齡段的作者分別為297人、143人,分別占比49.42%、23.79%,由此可知《學報》作者群中40歲以下的青年作者是主力軍,這充分體現了刊物對青年學者的培養與重視。當然,從整體趨勢來說,近5年來《學報》高職稱、高學歷的作者比重逐漸增加,初級及未標注職稱人數逐年遞減,這有利于《學報》未來的高質量發展。

3.3作者合作程度分析

期刊發文作者的合作程度是分析期刊生產能力的重要指標,而作者合作率則是合作程度的重要參考[4]。合作率是刊物合著論文數與總發文數之比,可以反映出刊物載文的深度與學科交叉的程度。經統計,《學報》在2018—2022年的作者合作率如表4所示。

由表4可知,《學報》2018—2022年論文合作率均在87.88%~89.42%之間浮動,最低值為2019年的87.88%,最高為2022年的89.42%,合作率較穩定,說明《學報》所刊文章大多為合著,這在一定程度上保證了研究的深度和學科交叉的廣度。

4《學報》高被引論文分析

通常來說,高被引論文是期刊所有刊文中比較有代表性的論文,通過分析高被引論文,可以看出期刊在一定時期內的選題偏向、學術領域與影響力。一般而言,在考察論文被引情況時通常涉及年平均被引數,但筆者考慮到統計時間距今較短,比較年平均被引數不具科學性,因而將重心放在高被引論文分析中,以期通過代表性論文得出《學報》在學術交流中的作用與地位。

截至2023年5月11日,在《學報》2018—2022年刊發的601篇文章中,被引次數高于15次的有16篇[5-20](見表5)。由表5可知,在16篇論文中,被引頻次最高的兩篇文章是《基于k-means聚類的城市軌道交通站點分類研究》《數字孿生技術在智能制造中的發展與應用研究綜述》,分別被引45次、42次;16篇文章的篇均被引次數達到約23.3次。考慮到發文時間較近,因此從這一數據可以看出刊物較高的刊文水準與一定的學術影響力。值得注意的是,2020年第5期刊發的文章《數字孿生技術在智能制造中的發展與應用研究綜述》雖然發表時間相對較短,但在被引量和下載量上均已有亮眼表現(被引42次,下載4 693次)。這在一定程度說明該文所屬的欄目“專家特稿”組稿較為成功,較大地提升了刊物的學術水平,這也是《學報》未來應當繼續重視的組稿方向。

而從高被引文章的選題方向來看,目前《學報》深耕的領域主要基于計算機軟件及應用、自動化技術、化學材料、工業通用技術及設備4個方面,這也與《學報》的刊物定位相吻合。

5《學報》基金論文情況分析

基金論文往往是學術領域內討論的前沿議題,基金論文的比重很大程度上反映了期刊的社會影響力和學術水平[21]。據萬方數據知識服務平臺統計,2018—2022年《學報》所刊文章的支持基金可分為15類(見表6)。

在所有基金中,國家自然科學基金占比最大,達到49.75%;其次是貴州省科技計劃項目和貴州省科學技術基金項目,分別占11.81%和3.83%。這說明《學報》論文基金等級較高,國家級與省部級基金較多。從表6中可看出,《學報》在刊文時較為注重基金支持論文,因而基金論文總體占比較大,且基金項目較為豐富。但就基金的地域性而言,貴州省內基金占比較大,這與《學報》的服務初衷相關。

6思考與建議

通過對《學報》2018—2022年的載文情況、欄目設置、發文作者、高被引論文、論文基金5方面分析后,可以看出《學報》當前在刊文質量上逐漸提升,學術影響不斷增強。首先,就載文情況而言,自2020年起,《學報》在每期刊文數量上逐漸減少,朝著“少而精”的方向不斷前進,提高刊物影響因子的同時也抬高了發文門檻;其次,《學報》在欄目設置上開始趨于穩定,主要在“工程科學研究及應用”“基礎科學研究”“專家特稿”3個欄目進行組稿,刊物研究內容更為聚焦;再次, 2018—2022年《學報》作者來自全國19個省、市、自治區,甚至有一位海外作者,在學術的地域性上不斷拓展,且就第一作者的職稱、學歷來看,《學報》也開始更加偏向于高水平作者;第四,2018—2022年《學報》在論文被引次數上有著良好表現,特別是在計算機軟件及應用、自動化技術、化學材料、工業通用技術及設備4個領域有著較強學術影響力;第五,從論文基金上來看,國家級與省部級基金論文占比較大,說明《學報》總體發文質量較高,但省內基金與省外基金比例失衡也是當前存在的事實。基于以上分析,筆者認為未來《學報》可從以下3方面進行改進。

6.1聚焦重點欄目,持續深耕特色領域

重點欄目是期刊的根本,能在很大程度上體現出期刊的學術品位。當前《學報》聚焦于“工程科學研究及應用”“基礎科學研究”“專家特稿”3個重點欄目,這與其刊物定位相關。自2019年以來,《學報》開始關注專家特稿,雖然發文量不大,但在很大程度上提升了刊物的學術品位,欄目下的文章在引用量和下載量上也有亮眼表現,有助于《學報》進一步提升影響因子。基礎科學、計算機、建筑與交通、礦業、資源與環境、電氣、材料與冶金、機械、化工等作為期刊的特色發文領域,未來也應當持續深耕,以求在業內進一步提升知名度與影響力。當然,重點欄目的承辦還需利用好“欄目主持人”這一角色,建議《學報》在未來可以聘請業內具有較大影響力的專家、學者,或是有經驗、學識的知名專家作為欄目主持人,繼續聚焦重點欄目的建設,以此為契機,在特色領域持續深耕。

6.2培養高水平作者群,增加高職稱、高學歷作者比重通過前文分析,可以看出當前《學報》在獨著或第一作者職稱、學歷分布上還存在不合理情況。從職稱角度上看,雖然近年來刊物開始傾向于正高級職稱作者,但初級及無職稱作者還是《學報》刊文的主力軍,這在一定程度上影響了《學報》的業內影響力;而從學歷上看,盡管博士研究生的比重略有上升,但碩士研究生(特別是在讀碩士)仍然占據半壁江山,這同樣也影響了文章的影響力和期刊的權威性。因而筆者建議,下一步《學報》應當調整發文策略,在獨著或第一作者職稱、學歷上提出更高要求,偏向正高級職稱和博士研究生及以上作者發文,這有利于提升刊物的學術質量和業內權威。

6.3重視不同地域研究,提升海內外影響力

在2018—2022年,《學報》共刊登過來自全國19個省、市、自治區的單位發文,另有一篇是來自海外(美國)單位的研究成果。但與其他同類高水平期刊相比,這一數據仍遠遠不夠,如若要進一步提升期刊的海內外影響力,則要在重視本省研究的基礎上兼顧不同地區的研究,首先在全國范圍內提升知名度。而當前《學報》除貴州外,其余地區發文均不算多,這在很大程度上阻礙了《學報》在全國范圍內的推廣。當然,一本高水平的學術期刊還應當有寬闊的海外視角,期刊未來在組稿時應重視不同地域學者的研究,在海內外共同提升《學報》的學術影響力。參考文獻:

[1]蔣勇青, 齊萍. 學術期刊影響力評價方法研究[J]. 中國軟科學, 2017(3): 178-185.

[2] 顏志森, 鄧友娥, 邵曉軍. 《中國科技期刊研究》創刊以來載文量及欄目分析[J]. 中國科技期刊研究, 2012, 23(1): 72-75.

[3] 李躍平, 裴光蘭. 《民族學刊》創刊以來的著者分析[J]. 民族學刊, 2017, 8(4): 77-82,124-126.

[4] 劉海葉. 《四川民族學院學報》近五年文獻計量學分析與思考[J]. 四川民族學院學報, 2022, 31(5): 100-108.

[5] 徐威, 鄭長江, 馬庚華, 等. 基于k-means聚類的城市軌道交通站點分類研究[J]. 貴州大學學報(自然科學版), 2018, 35(6): 106-111.

[6] 黃海松, 陳啟鵬, 李宜汀, 等. 數字孿生技術在智能制造中的發展與應用研究綜述[J]. 貴州大學學報(自然科學版), 2020, 37(5): 1-8.

[7] 高建瓴, 王竣生, 王許. 基于DenseNet的圖像識別方法研究[J]. 貴州大學學報(自然科學版), 2019, 36(6): 58-62.

[8] 楊觀賜, 王霄遠, 蔣亞汶, 等. 視覺與慣性傳感器融合的SLAM技術綜述[J]. 貴州大學學報(自然科學版), 2020, 37(6): 1-12.

[9] 周必書, 黃立勤. 基于CNN的車輛檢測中激活函數的研究[J]. 貴州大學學報(自然科學版), 2018, 35(6): 76-82.

[10]張蘇, 周小成, 黃洪宇, 等. 基于SVR的GF1號遙感影像森林蓄積量估測[J]. 貴州大學學報(自然科學版), 2019, 36(3): 21-26.

[11]李良榮, 榮耀祖, 顧平, 等. 基于SVM的車牌識別技術研究[J]. 貴州大學學報(自然科學版), 2018, 35(5): 48-54.

[12]唐洪剛, 高云鵬, 孔思達, 等. BIM技術在裝配式建筑設計中的應用[J]. 貴州大學學報(自然科學版), 2020, 37(2): 61-65.

[13]鄧仕雄, 王曉紅, 劉繼庚, 等. 基于SURF算法和極線約束的無人機影像匹配研究[J]. 貴州大學學報(自然科學版), 2018, 35(1): 35-39.

[14]陶朱, 祝黔江. 基于外壁作用的純瓜環基超分子自組裝體及其功能性質[J]. 貴州大學學報(自然科學版), 2018, 35(5): 1-7.

[15]高志勇, 張晚佳. 膨脹石墨的制備方法及應用研究進展[J]. 貴州大學學報(自然科學版), 2018, 35(6): 13-19.

[16]周德良. 基于AlexNet網絡的動物圖片分類[J]. 貴州大學學報(自然科學版), 2019, 36(6): 73-77.

[17]陳麗霞, 黃英, 高瑞晗, 等. 外壁作用驅動的瓜環基超分子框架化合物及其功能性質[J]. 貴州大學學報(自然科學版), 2020, 37(1): 31-40,58.

[18]王健健, 王銳潔, 劉筱, 等. 不同光照強度對車前生長及葉綠素熒光參數的影響[J]. 貴州大學學報(自然科學版), 2019, 36(2): 33-36,43.

[19]趙曉梅, 張正平, 余穎聰, 等. 基于CS-BP神經網絡的舌診圖像顏色校正算法[J]. 貴州大學學報(自然科學版), 2019, 36(5): 82-87.

[20]蘇玉龍, 張著洪. 基于關鍵詞的文本向量化與分類算法研究[J]. 貴州大學學報(自然科學版), 2018, 35(3): 101-105.

[21]鞠秀芳. 高校人文社科綜合性學報學術規范評價指標前100名統計分析[J]. 西南民族大學學報(人文社科版), 2008(6): 56-68.

(責任編輯:曾晶)

Bibliometric Analysis and Reflections on 2018—2022

Journal of Guizhou University (Natural Sciences)

YANG BoYE Sibo

(1.Editorial Department of Journal of Guizhou University, Guizhou University, Guiyang 550025, China;

2.College of Media, Guizhou University, Guiyang 550025, China)Abstract: With the data source of papers published in Journal of Guizhou University (Natural Science) from 2018 to 2022, using bibliometric methods, this research conducted statistical analysis on the papers contained, column settings, authors of papers, highly cited papers, and funds for papers, etc., aiming to comprehensively examine and review the characteristics and trends of the papers in the journal from 2018 to 2022, so as to make proposals for the development of the journal on this basis.

Key words: Journal of Guizhou University (Natural Sciences); bibliometrics; current situation; proposals and considerations