大概念視角下的初中地理課程思政教學*

段以雋 陸才穩

(1.南京市金陵中學仙林分校, 江蘇 南京 210033; 2.江蘇第二師范學院, 江蘇 南京 210013)

一、在初中地理教學中滲透課程思政必要且可行

2020年習總書記在《思政課是落實立德樹人根本任務的關鍵課程》文中指出“要堅持顯性教育和隱性教育相統一,同時挖掘其他課程和教學方式中蘊含的思想政治教育資源,實現全員、全程、全方位育人”,使得秉承學科育人的“課程思政”理念逐步成為研究熱點。課程思政主張以知識傳授為內核,以能力培養為路徑,彰顯價值塑造的意蘊,[1]且培養學生的價值取向不局限于個體、短期,而是追求與民族、社會、國家、全人類乃至自然的長遠協調。

從學科本質看,地理學關注地理環境及其與人類活動的關系,涉及不同時空尺度的人口、資源、環境和發展問題,倡導人與自然和諧共生的觀念,能夠為踐行課程思政提供廣泛而深刻的素材。從課程標準看,《義務教育地理課程標準(2022年版)》(簡稱“地理新課標”)中課程理念包含“堅持育人為本,確定基于核心素養培育的地理課程目標”。地理核心素養最核心的是人地協調觀,而課程目標強調“立足家鄉、胸懷祖國、放眼世界的觀念”“熱愛家鄉、熱愛祖國的情感”等價值培養要求,可見地理學科核心素養培養和課程目標與思政導向契合。同時,滲透課程思政理念的教學也是地理學科育人價值的體現。綜上所述,在初中地理教學中滲透課程思政既有必要性,也具備可行性。

二、大概念推動初中地理課程思政落實

大概念一般指反映專家思維方式的概念、觀念或論題,它具有生活價值,[2]是當前教育研究的熱點。大概念視角下的地理課程將地理知識整合在某主題相關的邏輯與情境中,課程中學生借由地理活動獲得系統的知識和能力,在真實情境的遷移運用中將其內化為地理學科核心素養,是踐行課程思政的重要路徑之一。

1.大概念助推課程思政結構化

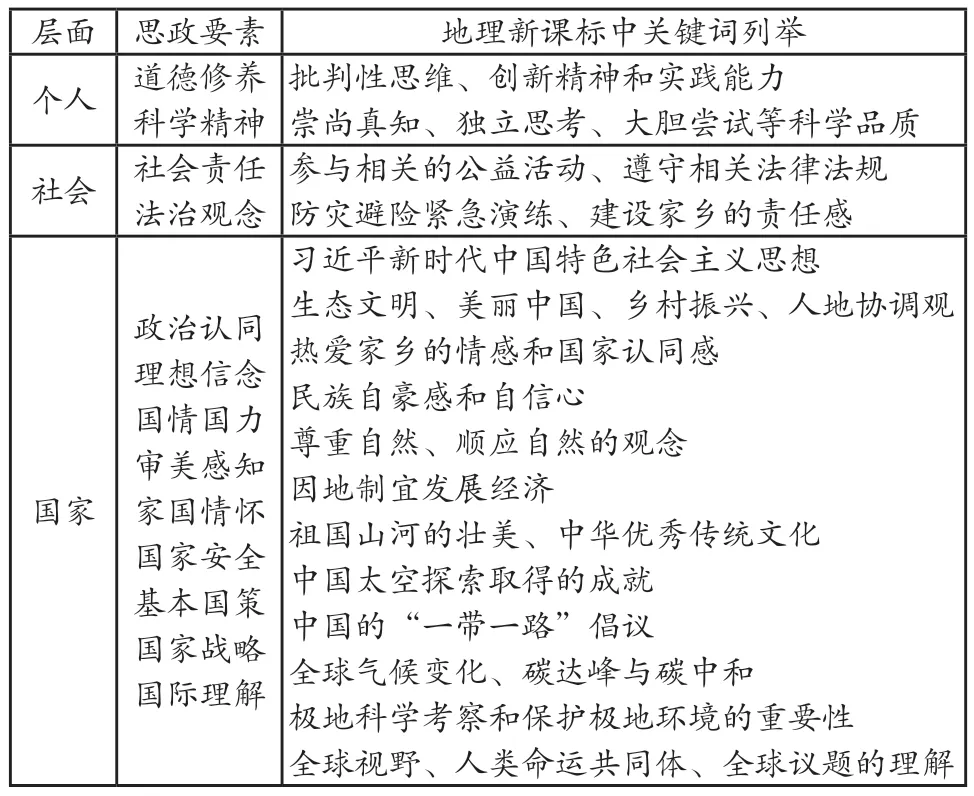

結合教育部發布的《義務教育質量評價指南(2021年)》和前人的研究成果,初中地理涉及的思政要素可從個人、社會、國家三個層面分12大類進行歸納(見表1)。從地理新課標的關鍵詞來看,在國家層面初中地理課程思政的內容豐富且關聯性強。例如,習近平生態文明思想是以中國國情國力為基礎,以人與自然和諧共生為基本理論,以基本國策、國家戰略和國際影響為內、外實踐路徑,推動中華民族偉大復興,倡導公民形成與生態友好的生活生產方式、樹立與自然和諧的情懷和責任,多維度組成國家層面的思政內容。這些關聯內容按照地理學科的邏輯分散排列在各學段的各章節中,學生在碎片化的學習中難以建構整體知識網絡,新舊知識關聯困難,導致學科育人功能浮于表面,缺乏持續價值。

表1 初中地理思政要素分類及列舉

大概念具有統攝性,對分散的內容進行優化整合,能夠彌補初中地理課程中思政內容結構松散的問題。通過少而精的大概念串聯多而雜的知識,幫助學生建立思政內容之間的橫縱聯系,形成網狀層級認知結構。再上升轉化為對思政價值的理解和體會,為后續高通路遷移打下基礎。例如“中國土地資源”教學中,可以以土地資源合理利用為大概念,以基本國策為切入點,引導學生分析中國土地資源儲量和質量,評價土地資源現狀,反思如何合理利用土地,由此建構“我國土地資源”知識體系,形成正確的資源觀,增強保護土地資源的使命感。

2.大概念推進課程思政深度化

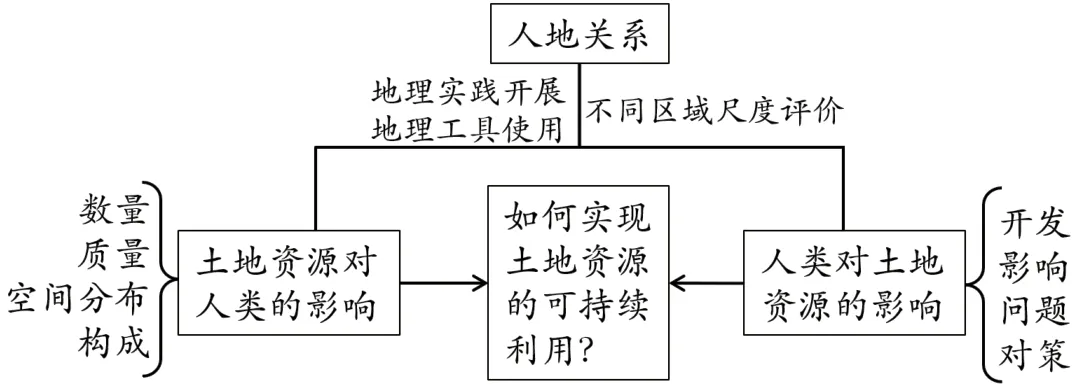

大概念視角下的地理課程具有深度化的特點,可以從地理思政內容中提煉知識的本質,挖掘背后隱性的地理思維,幫助學生從高層次站位理解低層次知識,建構從事實性知識到思維方式再到價值認同的完整框架,促進學生思維能力、正確價值觀和必備品格的深度發展,從而貫通地理課程思政理念在現實世界的高通路遷移。例如在“中國土地資源”教學中,如果按學科邏輯,先介紹土地資源分類及構成,再引導學生分析土地資源分布不均的現狀,最后介紹土地利用中的問題與對策等事實性知識,不利于初學者將知識跨區域、跨情境遷移。而以“人地關系”為大概念視角重構教學內容,提煉出單元概念“我國如何實現土地可持續利用”,則可以使學生通過對知識的深度理解,掌握區域土地資源評價的思維方法,將課堂所學應用于家鄉土地資源調查與評價,培養熱愛家鄉的情感、認同國家政策的歸屬感和保護土地資源的使命感,樹立正確的資源觀、環境觀、人地協調觀。

三、大概念視角下的初中地理課程思政教學實踐——以“土地資源”為例

現行人教版地理《八年級上冊》對應地理新課標中“認識中國全貌”內容要求,主要描述和說明中國整體地理事物現象。教科書中豐富的國情內容是培養學生國家層面思政觀念的良好載體,本文選取第三章《中國的自然資源》的第二節“土地資源”為例,嘗試設計大概念視角下的初中地理課程思政單元教學。

1.重組教材,建構大概念體系

土地資源是人類賴以生存和發展的可再生資源,是地理環境各要素綜合產物,受人類發展的影響,也是人類與地理環境相互關系的載體。本單元學科大概念為人地關系(見圖1)。單元概念為我國土地資源和發展的關系協調,即中國土地資源的可持續利用,這一概念兼具地理與思政特色。當下中國土地資源面臨多重壓力,在初中地理教學中培養學生正確的土地資源觀、理解與資源相關的國家基本政策和重大戰略符合時代背景,聚焦了國家發展需求,是進行家國情感和使命感培養的重要窗口。

圖1 大概念知識體系

本單元在“人地關系”大概念統攝下,設計了“生存發展,皆因土地:理解我國的土地國策”的單元主題,創設系列情境提出問題,引導學生用探究、調查等方式解決問題,達成對土地國策的理解與認同,將人地和諧的價值觀內化于心、外化于行。課時一以“嚴守18億畝耕地紅線”為真實情境,引導學生理解耕地資源受多要素綜合作用影響,認識到人類對土地不合理的利用方式會破壞生態環境、導致耕地資源減質減量,思考我國該如何應對耕地資源危機,將對耕地資源的認知過程抽象歸納為一般土地資源的分析方法并嘗試遷移到其他土地類型的研究中。課時二在課時一的基礎上,由單一土地利用類型拓展為多種,引導學生分析我國土地類型的構成和意義。并與其他國家對比,建構區域土地資源評價的思維方法,理解我國提出“十分珍惜、合理利用土地”的必要性。課時三關注學法遷移和空間尺度變化,以小尺度的家鄉為探究區域。引導學生分析家鄉土地資源特性,評價家鄉土地資源構成特點,理解身邊的土地政策。單元設計通過引導學生歸納和演繹解讀土地資源中的人地關系,體會地理學科在維護國家資源安全、推動綠色發展、建設美麗中國的學科價值,認同國家政策并積極保護土地資源。單元課時教學框架如下表所示(見表2)。

表2 單元課時教學框架

2.分析學情,設計教學目標

八年級學生已掌握了描述區域資源分布、分析資源開發經驗教訓的基本知識與方法,具備一定的地理學科核心素養,但缺乏對自然資源的宏觀理解和大概念構建,所以本單元內容在教學中起到向上建構、向下遷移的作用。結合大概念體系和教學框架,本文設計了單元課時教學目標(見表3)。不同課時的教學目標制定在內容上各有側重、相互銜接,空間尺度由國家到家鄉,思維方法循序漸進,體現了大概念視角下地理學科核心素養培育的整體結構,引導學生深度理解我國的土地資源,形成相關的專業地理思維,體悟土地資源與國家、社會和個人的關聯,樹立熱愛家鄉的情感和國家認同感。

表3 單元課時教學目標

3.創設真實情境下問題導向的教學過程

基于大概念視角創設的單元教學能夠貫通地理課程思政理念與現實世界,其中創設與國家需求密切相關的真實情境尤為重要。在教學過程中,教師要注重教學內容的系統化和情境化,幫助學生層層遞進建構和完善大概念并將其遷移應用到其他真實情境,在過程中升華國家層面的思想價值和情感。下文選取課時一的教學過程進行闡述(見表4)。該課時主要圍繞我國耕地資源展現人地關系,結合基本國策“切實保護耕地”和社會熱點“嚴守18億畝耕地紅線”創設真實情境,引導學生理解我國土地政策的背景和意義,感受保護耕地的緊迫性,理解國家和時代賦予自己的責任和使命。

表4 課時一的主要教學過程

4.單元評價

在單元教學過程中,應將學習和評價融為一體。在課堂教學活動中,教師通過提問、點評、小組匯報等方式檢測學生掌握情況并給予實時評價和反饋,增強教學效果。課后以地理調查報告多維度開展教師評價、學生自評與互評,全方位促進學生成長,展示學生個性化特點。

本單元設計中,撰寫家鄉土地資源調查報告作為核心任務,既是課時二的遷移應用,也是課時三的教學內容。家鄉是學生熟悉的真實情境,還是學生鄉土情懷的載體,通過實踐分析土地資源與家鄉發展的辯證關系,學生能夠學會從人地關系視角下評價中國土地資源,再通過小尺度區域遷移運用,內化對人地關系的理解,強化對家鄉的了解與熱愛,深化學科思維和思政價值。任務布置前,教師先介紹調研報告的形式和一般撰寫過程,提供思路指導,如家鄉土地利用方式的時空變化、土地資源開發與生態環境協調的經驗、用綠色發展理念規劃土地未來發展等,任務完成后根據量表進行評價和反饋(見表5)。

表5 課時二任務評價量表(家鄉土地資源調查)