雙循環(huán)新發(fā)展格局與文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

高莉莉 李雯雯

摘 要:隨著國(guó)內(nèi)外環(huán)境的不斷變化,雙循環(huán)發(fā)展格局的理論環(huán)境也發(fā)生了巨大變化,我國(guó)文化產(chǎn)業(yè)也要基于新發(fā)展格局培育新競(jìng)爭(zhēng)力,以實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。利用2011—2020年長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶11個(gè)省市的數(shù)據(jù),構(gòu)建文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指標(biāo)體系,通過(guò)構(gòu)建面板回歸模型分析雙循環(huán)戰(zhàn)略格局對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的影響。研究結(jié)果表明:國(guó)內(nèi)大循環(huán)、雙循環(huán)新發(fā)展格局對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有顯著的促進(jìn)作用,且該作用存在區(qū)域異質(zhì)性。加強(qiáng)文化供給側(cè)與需求側(cè)良性互動(dòng),優(yōu)化文化要素空間布局,延伸文化產(chǎn)業(yè)外循環(huán)鏈條,有助于推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

關(guān)鍵詞:雙循環(huán)新發(fā)展格局;文化產(chǎn)業(yè);高質(zhì)量發(fā)展;長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶

中圖分類(lèi)號(hào):G124? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? ? ? ?文章編號(hào):1674-5450(2023)03-0049-09

一、引言

黨的二十大報(bào)告提出,必須完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,堅(jiān)持社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革方向,堅(jiān)持高水平對(duì)外開(kāi)放,加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局[1]。雙循環(huán)新發(fā)展格局是基于新時(shí)代我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展現(xiàn)狀對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整做出的科學(xué)判斷,且是立足于國(guó)際國(guó)內(nèi)實(shí)際,以實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展為根本目的,對(duì)過(guò)去的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略做出的超越與突破[2-3]。雙循環(huán)中的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)循環(huán)指生產(chǎn)、分配、交換和消費(fèi)等各環(huán)節(jié)在國(guó)內(nèi)進(jìn)行,國(guó)際經(jīng)濟(jì)循環(huán)各環(huán)節(jié)部分在國(guó)內(nèi)進(jìn)行,部分在國(guó)外進(jìn)行[4],國(guó)內(nèi)國(guó)際循環(huán)相互促進(jìn),具體而言國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)循環(huán)是國(guó)際外循環(huán)的基礎(chǔ)[5]。國(guó)內(nèi)大循環(huán)的暢通,有利于充分發(fā)揮市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),刺激內(nèi)需潛力,吸引國(guó)際優(yōu)質(zhì)資源要素,提高中國(guó)的開(kāi)放水平和產(chǎn)業(yè)技術(shù),推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。那么,要如何推進(jìn)實(shí)現(xiàn)雙循環(huán)新發(fā)展格局呢?楊玲認(rèn)為,要從暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)入手,以供需動(dòng)態(tài)協(xié)同為抓手,打通社會(huì)再生產(chǎn)四個(gè)環(huán)節(jié)的堵點(diǎn)[6]。具體而言,可以調(diào)整區(qū)域布局,建立多元化產(chǎn)業(yè)體系,利用數(shù)字化管理節(jié)約成本、大規(guī)模數(shù)據(jù)發(fā)掘消費(fèi)和活力創(chuàng)新,催生產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能;改革完善現(xiàn)有收入分配格局,建立全國(guó)統(tǒng)一市場(chǎng),積極推進(jìn)人口城鎮(zhèn)化,實(shí)現(xiàn)要素自由高效流動(dòng)[7]。此外,如何在雙循環(huán)新發(fā)展格局下實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)?可以從兩方面入手,其一,以國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)為導(dǎo)向重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈,依托創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),以內(nèi)需為主實(shí)現(xiàn)供需平衡。其二,依托“一帶一路”倡議提升國(guó)際循環(huán)水平[8-10]。同時(shí),要推動(dòng)要素資源區(qū)域間的自由流動(dòng),科學(xué)布局產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈,持續(xù)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展,通過(guò)打造區(qū)域小循環(huán)促進(jìn)國(guó)內(nèi)大循環(huán)來(lái)助力國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)[11]。

新發(fā)展格局是對(duì)過(guò)去經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略做出的超越與突破,以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展為根本目的,而高質(zhì)量發(fā)展在新時(shí)代被賦予了新的意義[2]。習(xí)近平總書(shū)記指出,高質(zhì)量發(fā)展意味著可以更好地滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的對(duì)美好生活的需求,同時(shí)能夠體現(xiàn)新發(fā)展理念,實(shí)現(xiàn)高效、穩(wěn)定增長(zhǎng)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。我國(guó)文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了十多年的高速增長(zhǎng)后,增速明顯放緩,短板逐漸凸顯,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降,日益暴露出基礎(chǔ)配置有待優(yōu)化、資源流動(dòng)及利用效率不高、自主創(chuàng)新能力欠缺和政策支持力度不足等問(wèn)題[12],文化產(chǎn)業(yè)也需要向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。目前相關(guān)研究主要體現(xiàn)在以下方面:一是文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)涵。文化產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展必須走質(zhì)量改革、效率改革和動(dòng)力改革的道路,由于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展還存在意識(shí)形態(tài)屬性,還要注意產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容的高質(zhì)量[13]。從宏觀角度講,還要把文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展與擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來(lái),增強(qiáng)國(guó)內(nèi)大循環(huán)內(nèi)生動(dòng)力和可靠性,加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系,著力提高全要素生產(chǎn)率,著力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平,著力推進(jìn)城鄉(xiāng)融合和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。二是文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展水平測(cè)度。一般需要通過(guò)構(gòu)建評(píng)價(jià)指標(biāo)體系來(lái)多維度衡量文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展水平[14],喻蕾提出基于 “創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”五大新發(fā)展理念來(lái)構(gòu)建評(píng)價(jià)指標(biāo)體系[15];袁淵等提出可以從產(chǎn)業(yè)效率、文化創(chuàng)新、協(xié)調(diào)發(fā)展、發(fā)展環(huán)境和對(duì)外開(kāi)放五個(gè)維度來(lái)選取指標(biāo),運(yùn)用熵權(quán)法計(jì)算指標(biāo)權(quán)重得到文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)[16];江曉晗等則運(yùn)用DEA模型對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展水平進(jìn)行測(cè)度[17]。三是文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的影響因素。相關(guān)影響因素主要聚焦于經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、政策及自身發(fā)展四個(gè)方面,賀達(dá)等指出,中央直接干預(yù)與政府間接引導(dǎo)的政策會(huì)對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展水平產(chǎn)生顯著影響[18]。

總體來(lái)講,大多數(shù)研究聚焦于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)雙循環(huán)新發(fā)展格局的影響。徐瑤認(rèn)為文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展不僅是暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)的新發(fā)展動(dòng)能,也是提高國(guó)際貿(mào)易質(zhì)量的根本舉措[19];文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展可以通過(guò)內(nèi)循環(huán)協(xié)調(diào)均衡以及外循環(huán)鏈條攀升助力雙循環(huán)新發(fā)展格局發(fā)展[20]。目前,以雙循環(huán)新發(fā)展格局作為動(dòng)力反向推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的研究相對(duì)較少,余均等指出,通過(guò)提升循環(huán)動(dòng)力有助于文化產(chǎn)業(yè)由規(guī)模擴(kuò)張型轉(zhuǎn)為質(zhì)量效益型[21],但是并沒(méi)有明確指出新發(fā)展格局對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展究竟存在多大影響。此外,現(xiàn)有研究空間尺度多集中于省際和城市,對(duì)于區(qū)域文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的研究相對(duì)較少,長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶作為參與全球競(jìng)爭(zhēng)的主要區(qū)域,不可避免地成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)調(diào)整的動(dòng)力[10],因而,本文選擇長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶作為研究對(duì)象,通過(guò)熵值法測(cè)算文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指數(shù),探討雙循環(huán)新發(fā)展格局對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是否存在顯著提升作用,不同循環(huán)類(lèi)型是否存在差異化影響及影響的區(qū)域異質(zhì)性。

二、理論機(jī)制分析

(一)影響機(jī)理

文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展離不開(kāi)產(chǎn)業(yè)動(dòng)力轉(zhuǎn)換、效率變革和質(zhì)量提升[3-4],因而雙循環(huán)新發(fā)展格局對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的作用機(jī)制可以總結(jié)為以下幾個(gè)方面。

第一,新發(fā)展格局促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動(dòng)力轉(zhuǎn)換。新發(fā)展格局的構(gòu)建實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的暢通,高質(zhì)量、全方位的文化市場(chǎng)體系使文化消費(fèi)價(jià)值轉(zhuǎn)換并創(chuàng)造新動(dòng)能,只有消費(fèi)價(jià)值轉(zhuǎn)換形成一定規(guī)模才能激發(fā)文化消費(fèi)市場(chǎng)潛力,實(shí)現(xiàn)文化消費(fèi)升級(jí)。當(dāng)前文化消費(fèi)價(jià)值轉(zhuǎn)換主要表現(xiàn)在從單一型文化產(chǎn)品消費(fèi)向復(fù)合型文化產(chǎn)品消費(fèi)轉(zhuǎn)換、從大眾化文化產(chǎn)品消費(fèi)向個(gè)性化文化產(chǎn)品消費(fèi)轉(zhuǎn)換等產(chǎn)品功能性到服務(wù)體驗(yàn)性的消費(fèi)方式轉(zhuǎn)變。文化消費(fèi)價(jià)值轉(zhuǎn)換不僅為文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量創(chuàng)造新動(dòng)能,也是文化產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)大循環(huán)的必由之路。

第二,新發(fā)展格局促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的效率變革。新發(fā)展格局的構(gòu)建打通了生產(chǎn)、分配、交換和消費(fèi)等環(huán)節(jié),提高了要素配置效率。有助于推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈精準(zhǔn)對(duì)接、配套互動(dòng)、雙向融合,將獨(dú)立的科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力,從而提升文化產(chǎn)業(yè)在全球文化產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈位置、進(jìn)一步增強(qiáng)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展效能。促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)不斷培育新的市場(chǎng)主體,堅(jiān)持多鏈條協(xié)同,多角度形成合力,統(tǒng)籌推進(jìn)多鏈條的計(jì)劃性、導(dǎo)向性聯(lián)動(dòng)發(fā)展。

第三,新發(fā)展格局促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的質(zhì)量提升。雙循環(huán)新發(fā)展格局對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展也提出了新的經(jīng)濟(jì)訴求,即挖掘文化產(chǎn)業(yè)融合深度、創(chuàng)新文化產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)和商業(yè)模式、豐富文化產(chǎn)業(yè)供給、推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程、全面滲透高新技術(shù)。隨著文化市場(chǎng)化水平的提升,文化消費(fèi)價(jià)值轉(zhuǎn)換增速,催生了融合功能性、體驗(yàn)性、價(jià)值性的高品質(zhì)觀賞型和參與型文化消費(fèi)需求。這種高品質(zhì)的文化消費(fèi)需求在創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)新動(dòng)能的同時(shí),也提升了文化產(chǎn)品和文化供給水平,實(shí)現(xiàn)文化產(chǎn)業(yè)升級(jí)的循環(huán)螺旋式發(fā)展。新發(fā)展格局要求處理好內(nèi)需結(jié)構(gòu)優(yōu)化與供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、傳統(tǒng)消費(fèi)升級(jí)與文化市場(chǎng)行為、新興消費(fèi)培育與產(chǎn)業(yè)空間創(chuàng)造的關(guān)系,以完善的供給體系激活我國(guó)大規(guī)模的文化市場(chǎng)需求潛力,形成內(nèi)需主導(dǎo)的文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展體系,通過(guò)國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)的互聯(lián)互通。

H1:雙循環(huán)新發(fā)展格局具備的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)生協(xié)同促進(jìn)作用。

(二)區(qū)域異質(zhì)性

本文選取長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶作為研究對(duì)象,研究范圍包括長(zhǎng)江上游的四川、重慶、貴州和云南,長(zhǎng)江中游的湖南、湖北和江西及長(zhǎng)三角地區(qū)的三省一市,共11個(gè)省市。沿江各地區(qū)之間在資源稟賦和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平上存在一定差異。長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶貫穿我國(guó)東、中、西部的重大戰(zhàn)略承接區(qū)域,是我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的關(guān)鍵,有利于實(shí)現(xiàn)“雙循環(huán)”相互促進(jìn)。從國(guó)內(nèi)大循環(huán)的層面來(lái)講,長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)進(jìn)行科學(xué)有序的轉(zhuǎn)移和承接合作,能夠促使上中下游地區(qū)發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì),起到互補(bǔ)的作用,從而形成協(xié)調(diào)發(fā)展的新格局。同時(shí),有利于充分發(fā)掘上中下游地區(qū)的內(nèi)需潛力,刺激國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。從國(guó)際大循環(huán)層面來(lái)講,由于長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶下游地區(qū)改革開(kāi)放起步早,大部分產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為全球價(jià)值體系的重要部分。長(zhǎng)江上游為成渝地區(qū),產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平在我國(guó)西部?jī)?nèi)陸地區(qū)中最高,且是“一帶一路”和西部大開(kāi)發(fā)等重大國(guó)家戰(zhàn)略的集成地。長(zhǎng)三角城市群基于其空間區(qū)位、發(fā)展基礎(chǔ)、市場(chǎng)規(guī)模、全球資源整合的開(kāi)放平臺(tái)、創(chuàng)新高地的人才技術(shù)及國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃政策疊加等優(yōu)勢(shì),具有率先形成雙循環(huán)新發(fā)展格局的先天條件。因此,長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶各省雙循環(huán)新發(fā)展格局對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的作用效果也將受到區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展先天優(yōu)勢(shì)、城市化水平和交通樞紐能力等要素稟賦的影響,有必要?jiǎng)澐植煌瑓^(qū)域,從區(qū)域異質(zhì)性角度探討雙循環(huán)對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的影響提出以下假設(shè)。

H2:雙循環(huán)新發(fā)展格局對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展驅(qū)動(dòng)作用在長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶上存在區(qū)域異質(zhì)性特征。

三、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量水平測(cè)度

(一)指標(biāo)選取

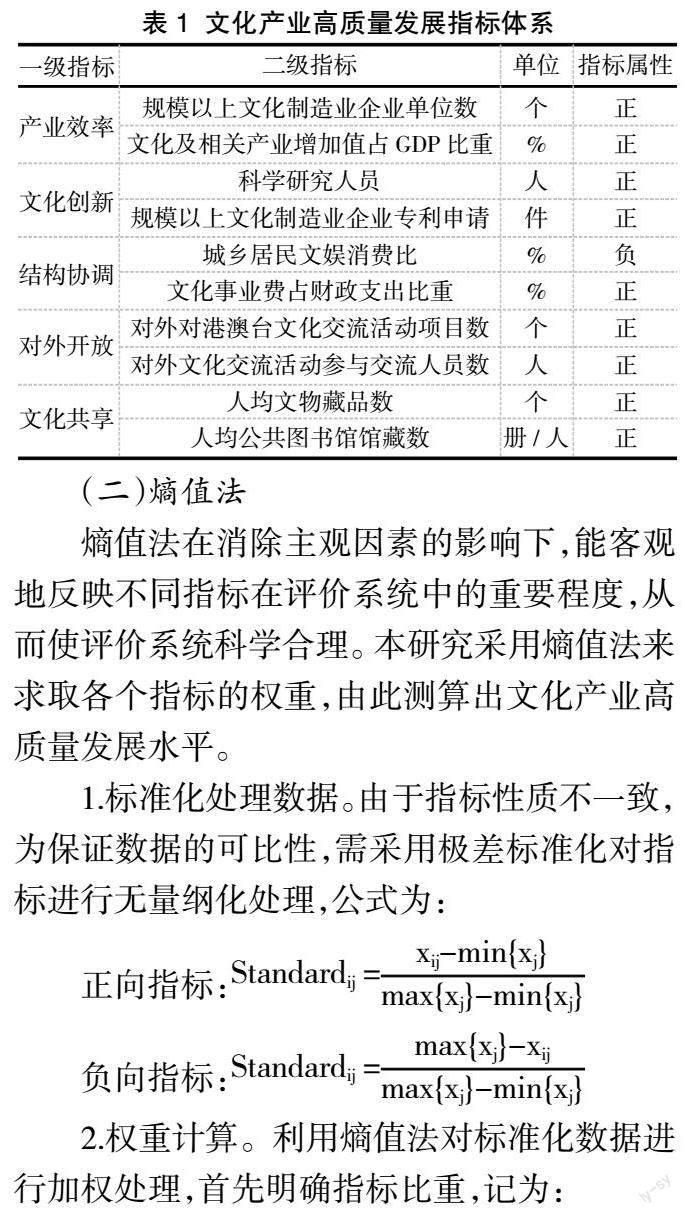

本文基于文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)涵,從創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、開(kāi)放、共享四個(gè)理念出發(fā),構(gòu)建了包含“產(chǎn)業(yè)效率、文化創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)、對(duì)外開(kāi)放、文化共享”5個(gè)一級(jí)指標(biāo)、10個(gè)二級(jí)指標(biāo)的文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指標(biāo)體系,如表1所示。

(二)熵值法

熵值法在消除主觀因素的影響下,能客觀地反映不同指標(biāo)在評(píng)價(jià)系統(tǒng)中的重要程度,從而使評(píng)價(jià)系統(tǒng)科學(xué)合理。本研究采用熵值法來(lái)求取各個(gè)指標(biāo)的權(quán)重,由此測(cè)算出文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展水平。

1.標(biāo)準(zhǔn)化處理數(shù)據(jù)。由于指標(biāo)性質(zhì)不一致,為保證數(shù)據(jù)的可比性,需采用極差標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)指標(biāo)進(jìn)行無(wú)量綱化處理,公式為:

(三)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶文化產(chǎn)業(yè)水平測(cè)度結(jié)果

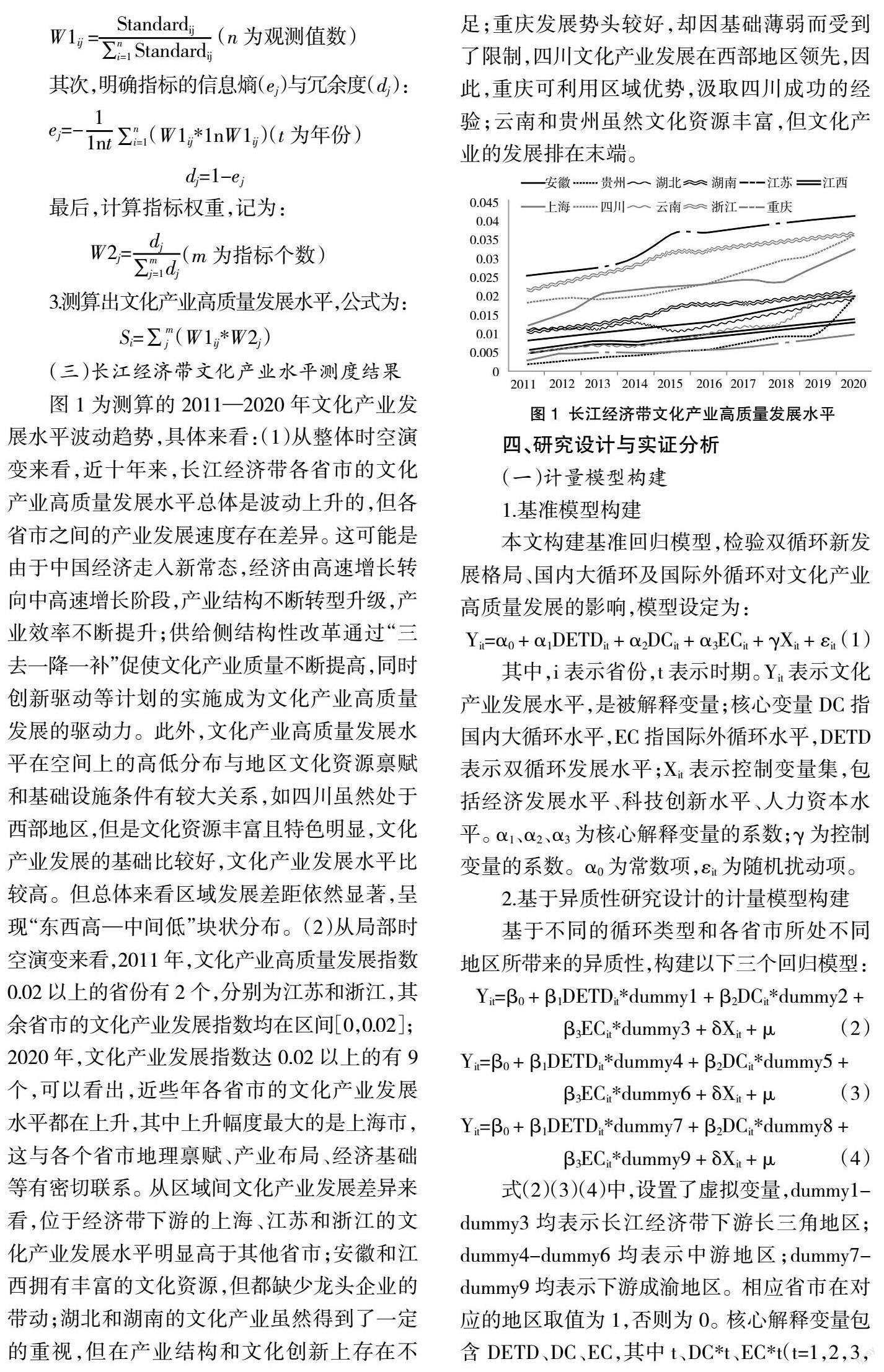

圖1為測(cè)算的2011—2020年文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平波動(dòng)趨勢(shì),具體來(lái)看:(1)從整體時(shí)空演變來(lái)看,近十年來(lái),長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶各省市的文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展水平總體是波動(dòng)上升的,但各省市之間的產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度存在差異。這可能是由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)走入新常態(tài),經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)階段,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷轉(zhuǎn)型升級(jí),產(chǎn)業(yè)效率不斷提升;供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革通過(guò)“三去一降一補(bǔ)”促使文化產(chǎn)業(yè)質(zhì)量不斷提高,同時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)等計(jì)劃的實(shí)施成為文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力。此外,文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展水平在空間上的高低分布與地區(qū)文化資源稟賦和基礎(chǔ)設(shè)施條件有較大關(guān)系,如四川雖然處于西部地區(qū),但是文化資源豐富且特色明顯,文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)比較好,文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平比較高。但總體來(lái)看區(qū)域發(fā)展差距依然顯著,呈現(xiàn)“東西高—中間低”塊狀分布。(2)從局部時(shí)空演變來(lái)看,2011年,文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)0.02以上的省份有2個(gè),分別為江蘇和浙江,其余省市的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)均在區(qū)間[0,0.02];

2020年,文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)達(dá)0.02以上的有9個(gè),可以看出,近些年各省市的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平都在上升,其中上升幅度最大的是上海市,這與各個(gè)省市地理稟賦、產(chǎn)業(yè)布局、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)等有密切聯(lián)系。從區(qū)域間文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展差異來(lái)看,位于經(jīng)濟(jì)帶下游的上海、江蘇和浙江的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平明顯高于其他省市;安徽和江西擁有豐富的文化資源,但都缺少龍頭企業(yè)的帶動(dòng);湖北和湖南的文化產(chǎn)業(yè)雖然得到了一定的重視,但在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和文化創(chuàng)新上存在不足;重慶發(fā)展勢(shì)頭較好,卻因基礎(chǔ)薄弱而受到了限制,四川文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展在西部地區(qū)領(lǐng)先,因此,重慶可利用區(qū)域優(yōu)勢(shì),汲取四川成功的經(jīng)驗(yàn);云南和貴州雖然文化資源豐富,但文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展排在末端。

四、研究設(shè)計(jì)與實(shí)證分析

(一)計(jì)量模型構(gòu)建

1.基準(zhǔn)模型構(gòu)建

(二)變量、數(shù)據(jù)選取及處理說(shuō)明

1.解釋變量

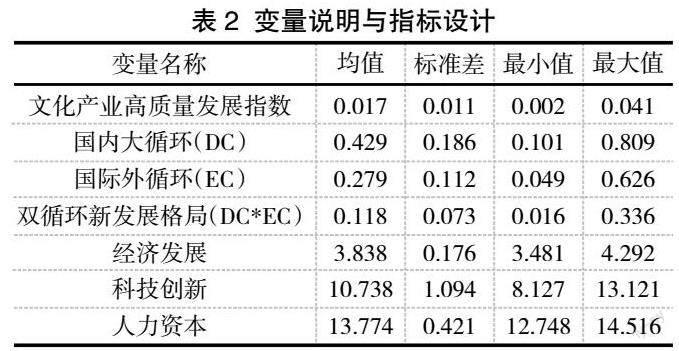

本文參照原偉鵬等的分類(lèi)和測(cè)度方法,采用熵權(quán)綜合評(píng)價(jià)法對(duì)國(guó)內(nèi)大循環(huán)、國(guó)際外循環(huán)發(fā)展指數(shù)進(jìn)行測(cè)度,雙循環(huán)新發(fā)展格局用國(guó)內(nèi)大循環(huán)與國(guó)際外循環(huán)的乘積表示[22]。國(guó)內(nèi)大循環(huán)選取年末常住人口數(shù)、地區(qū)生產(chǎn)總值、內(nèi)貿(mào)依存度(社會(huì)消費(fèi)品零售總額/GDP)進(jìn)行測(cè)度;國(guó)際外循環(huán)選用外資利用度(利用外資總額/GDP)、外貿(mào)開(kāi)放度(地區(qū)進(jìn)出口總額/GDP)、貿(mào)易發(fā)展水平(地區(qū)出口額/地區(qū)進(jìn)口額)進(jìn)行測(cè)度,變量描述見(jiàn)表2。

2.控制變量

從文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力出發(fā),并參考相關(guān)文獻(xiàn),本文選取以下三個(gè)控制變量。一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展維度。經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平提升,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí),產(chǎn)業(yè)融合加深,文化產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境會(huì)進(jìn)一步優(yōu)化,更多市場(chǎng)主體可以進(jìn)入文化行業(yè),行業(yè)發(fā)展趨向成熟,競(jìng)爭(zhēng)日益加劇,會(huì)促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)朝向高質(zhì)量發(fā)展。本文選取第三產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重(GDP3)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展維度的代理變量。二是科技創(chuàng)新維度。激發(fā)文化創(chuàng)新活力,推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)內(nèi)容創(chuàng)新,文化與科技更深層次融合,有利于激發(fā)文化高質(zhì)量發(fā)展的動(dòng)力,本文用專利授權(quán)件數(shù)(DTP)作為科技維度的代理變量。三是人力資本維度。促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,人才是關(guān)鍵。培養(yǎng)創(chuàng)新型、實(shí)踐型人才,有利于壯大文化產(chǎn)業(yè)高水平高技能人才隊(duì)伍,適應(yīng)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化、市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大的需要,本文用高等院校畢業(yè)生數(shù)(GR)作為人力資本維度的代理變量。

3.數(shù)據(jù)來(lái)源

本文選取2011—2020年長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶11個(gè)省市的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)來(lái)源于《中國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒》及《中國(guó)文化統(tǒng)計(jì)年鑒》。為了數(shù)據(jù)完整性,部分缺失數(shù)據(jù)利用插值法補(bǔ)齊。同時(shí),為減少異方差帶來(lái)的差誤,本文對(duì)各變量進(jìn)行對(duì)數(shù)化處理。

(三)回歸結(jié)果分析

1.總體回歸結(jié)果

在構(gòu)建面板回歸模型時(shí),為使回歸結(jié)果更準(zhǔn)確,進(jìn)行豪斯曼檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果顯示P值皆為0.0000,因而選擇固定效應(yīng)回歸模型(見(jiàn)表3)。

總體回歸結(jié)果中,由模型(1)可以看出:在不加入控制變量時(shí),雙循環(huán)新發(fā)展格局的回歸系數(shù)為0.384,在1%的置信水平下顯著,說(shuō)明雙循環(huán)對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有明顯的協(xié)同提升作用,故驗(yàn)證了假設(shè)H1。分結(jié)構(gòu)看,國(guó)內(nèi)大循環(huán)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有正向作用,國(guó)際外循環(huán)呈負(fù)向作用,且皆在1%的置信水平下顯著。國(guó)際外循環(huán)對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的影響為負(fù)的原因在于,近些年國(guó)際復(fù)雜的外部環(huán)境對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)、貿(mào)易投資環(huán)境和多邊貿(mào)易主義產(chǎn)生了劇烈沖擊,歐美國(guó)家逐漸意識(shí)到“產(chǎn)業(yè)空心化”對(duì)于本國(guó)就業(yè)、產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的弊端,出臺(tái)多種差異化產(chǎn)業(yè)政策促進(jìn)產(chǎn)業(yè)回流。

模型(2)為加入控制變量之后的結(jié)果,可以發(fā)現(xiàn):在加入控制變量之后,雙循環(huán)新發(fā)展格局對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展仍然具有很明顯的協(xié)同促進(jìn)作用,且回歸系數(shù)在5%的置信水平下顯著。分結(jié)構(gòu)來(lái)看,加入控制變量之后,國(guó)內(nèi)大循環(huán)仍然產(chǎn)生積極作用,國(guó)際外循環(huán)具有負(fù)面作用,說(shuō)明雙循環(huán)對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的驅(qū)動(dòng)效果會(huì)因類(lèi)型的不同而有所差異。控制變量之中,經(jīng)濟(jì)發(fā)展與科技創(chuàng)新對(duì)于文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展皆具有提升作用,且在1%的置信水平下顯著,人力資本也呈正向作用但是均不顯著。

2.分循環(huán)結(jié)構(gòu)和地區(qū)異質(zhì)性回歸

長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶上中下游地區(qū)的產(chǎn)業(yè)分工各異、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和地理位置也不同,因此沿岸省份的雙循環(huán)新發(fā)展格局與文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平也參差不齊,雙循環(huán)對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的影響也極有可能存在流域異質(zhì)性。為驗(yàn)證是否存在地區(qū)異質(zhì)性,本文進(jìn)行了地區(qū)分組回歸,結(jié)果如表4所示。雙循環(huán)新發(fā)展格局對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展在上中下游均表現(xiàn)為顯著的促進(jìn)作用,且在下游和中游地區(qū)的影響較大。表明我國(guó)雙循環(huán)良性互動(dòng)的循環(huán)機(jī)制有利于釋放較大規(guī)模的市場(chǎng)需求,發(fā)揮各地區(qū)對(duì)外開(kāi)放的先天區(qū)位優(yōu)勢(shì),從而構(gòu)建完善的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,達(dá)到雙循環(huán)新發(fā)展格局協(xié)同驅(qū)動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的效果。相比而言,市場(chǎng)規(guī)模較大的下游和中游地區(qū)的協(xié)同作用較大。具體來(lái)看,在上游地區(qū)雙循環(huán)新發(fā)展格局對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的影響最小,這極有可能是因?yàn)槲挥陂L(zhǎng)江上游的成渝城市圈,產(chǎn)業(yè)分工仍處于產(chǎn)業(yè)鏈的中下端,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位,缺乏強(qiáng)勢(shì)新興產(chǎn)業(yè)支撐,與雙循環(huán)新發(fā)展格局融合不佳。技術(shù)支撐和資本支持在上游地區(qū)也欠完善,導(dǎo)致雙循環(huán)協(xié)同作用對(duì)就業(yè)和消費(fèi)的帶動(dòng)有限。在長(zhǎng)江中游地區(qū),雙循環(huán)發(fā)展對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的估計(jì)系數(shù)為0.273,且在1%的統(tǒng)計(jì)水平上估計(jì)顯著。這說(shuō)明長(zhǎng)江中游地區(qū)近年來(lái)后發(fā)潛力較高,在中部振興政策的號(hào)召下,長(zhǎng)江中游地區(qū)的交通條件、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、技術(shù)支持等都日益完善,為雙循環(huán)賦能產(chǎn)業(yè)融合提供了條件。在下游地區(qū),雙循環(huán)發(fā)展對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量的估計(jì)系數(shù)為0.427,且在10%的統(tǒng)計(jì)水平上估計(jì)顯著。這說(shuō)明以江浙滬為中心的長(zhǎng)江下游地區(qū)作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的區(qū)域之一,各種新興技術(shù)、產(chǎn)物都在這里發(fā)源和傳播,雙循環(huán)新發(fā)展格局最為完善,市場(chǎng)自由度較高,消費(fèi)結(jié)構(gòu)完善,升級(jí)也較快。因此,雙循環(huán)對(duì)下游地區(qū)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的帶動(dòng)作用最大也最顯著。因此,雙循環(huán)新發(fā)展格局對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的正向影響效果存在一定的區(qū)域異質(zhì)性。國(guó)內(nèi)大循環(huán)對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的影響在上中下游地區(qū)均顯著為正。國(guó)際外循環(huán)對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展在上游、中游地區(qū)產(chǎn)生顯著抑制作用,在下游地區(qū)表現(xiàn)為顯著的促進(jìn)作用。這可能是由于下游長(zhǎng)三角地區(qū)主要以高新技術(shù)、金融發(fā)展和服務(wù)業(yè)發(fā)展為主,是國(guó)家對(duì)外開(kāi)放的前沿陣地,易受到國(guó)際外循環(huán)影響,國(guó)際外循環(huán)在投資端、貿(mào)易、技術(shù)引進(jìn)、要素循環(huán)的過(guò)程中,產(chǎn)生外生動(dòng)力,促進(jìn)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)合作中不斷提升文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量要素高效配置。國(guó)際外循環(huán)的推進(jìn),很大程度上實(shí)現(xiàn)了知識(shí)、技術(shù)、數(shù)據(jù)等非物質(zhì)資源的充足,改變了傳統(tǒng)由資源、區(qū)域和政策等生產(chǎn)要素決定的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這一部分驗(yàn)證了假設(shè)H2。

3.穩(wěn)健性分析

本文采用五種方法進(jìn)行穩(wěn)健性檢驗(yàn)。一是更換回歸模型方法。為解決文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展水平可能存在的內(nèi)生性[23],本文進(jìn)一步使用系統(tǒng)GMM回歸來(lái)檢驗(yàn)前文結(jié)論的穩(wěn)健性。表5列出的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量顯示,工具變量均有效,滿足系統(tǒng)GMM使用條件。表5的回歸結(jié)果顯示,在控制代表經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、科技創(chuàng)新水平和人力資本水平的變量后,雙循環(huán)的回歸系數(shù)為0.143,通過(guò)了5%顯著性水平檢驗(yàn),表明在考慮了控制滯后一階的文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展水平及其導(dǎo)致的內(nèi)生性之后,雙循環(huán)對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的促進(jìn)作用依然存在,前文結(jié)論穩(wěn)健。二是更換時(shí)間段。由于原樣本區(qū)間內(nèi)2011年和2020年所觀測(cè)的核心解釋變量均有缺失值,雖已經(jīng)對(duì)相應(yīng)的缺失值進(jìn)行處理,但是仍會(huì)產(chǎn)生一定擾動(dòng)。故本部分采取縮短樣本區(qū)間的方法,將樣本區(qū)間調(diào)整為2012—2019年來(lái)進(jìn)行穩(wěn)健性檢驗(yàn),再用兩步系統(tǒng)GMM進(jìn)行估計(jì)。三是替換控制變量。為了防止控制變量測(cè)量誤差對(duì)回歸結(jié)果的影響,本文將控制變量中的經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)替換為人均生產(chǎn)總值,回歸結(jié)果如表5所示。經(jīng)過(guò)替換后的GMM回歸結(jié)果中雙循環(huán)新發(fā)展格局的估計(jì)系數(shù)依然為正,且在1%的水平上顯著。四是對(duì)因變量進(jìn)行1%的縮尾處理,以排除極端值對(duì)結(jié)果產(chǎn)生的影響。然后使用縮尾后的變量數(shù)值重新進(jìn)行系統(tǒng)GMM回歸,結(jié)果如表5所示。從經(jīng)過(guò)縮尾處理的回歸結(jié)果來(lái)看,雙循環(huán)新發(fā)展格局的估計(jì)系數(shù)的正負(fù)號(hào)并未發(fā)生改變,且仍在1%的水平上顯著,說(shuō)明基準(zhǔn)檢驗(yàn)是準(zhǔn)確的。五是聯(lián)立方程偏誤,將所有控制變量滯后一期進(jìn)行處理,結(jié)果依然穩(wěn)健。

五、結(jié)論與建議

雙循環(huán)新發(fā)展格局對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義,本文采用長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶11個(gè)省份2011—2020年的面板數(shù)據(jù),運(yùn)用雙重固定效應(yīng)模型,考察了我國(guó)雙循環(huán)新發(fā)展格局對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的區(qū)域異質(zhì)性,結(jié)果發(fā)現(xiàn):(1)國(guó)內(nèi)大循環(huán)、雙循環(huán)新發(fā)展格局均顯著促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。(2)國(guó)際外循環(huán)僅在長(zhǎng)三角地區(qū)對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有顯著促進(jìn)作用。(3)雙循環(huán)新發(fā)展格局在長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶中游及下游長(zhǎng)三角地區(qū)對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的影響效果更優(yōu)。根據(jù)以上結(jié)論,得到以下啟示。

(一)加強(qiáng)文化供給側(cè)與需求側(cè)良性互動(dòng),促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)內(nèi)循環(huán)迭代升級(jí)

統(tǒng)籌實(shí)行文化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和文化需求側(cè)管理,消除疫情影響下我國(guó)文化產(chǎn)業(yè)存在的文化供給梗阻現(xiàn)象及文化消費(fèi)內(nèi)需不足、需求外溢等產(chǎn)業(yè)弊端,從而更好地實(shí)現(xiàn)文化產(chǎn)業(yè)內(nèi)循環(huán)的良性互動(dòng)和迭代升級(jí)。

第一,應(yīng)以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為契機(jī),創(chuàng)新文化產(chǎn)品供給模式,實(shí)現(xiàn)文化產(chǎn)品和服務(wù)的高質(zhì)量供給。充分借助現(xiàn)代化科技手段,全方位深挖優(yōu)秀傳統(tǒng)文化及其歷史底蘊(yùn),創(chuàng)造更具“沉浸式”的產(chǎn)品供給。發(fā)揮文化產(chǎn)業(yè)對(duì)其他產(chǎn)業(yè)的賦能和引領(lǐng)作用,將文化理念滲透到其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)中,引導(dǎo)一般性產(chǎn)品向帶有文化屬性和文化價(jià)值的產(chǎn)品轉(zhuǎn)變,提升其品牌價(jià)值和文化價(jià)值,適時(shí)延長(zhǎng)文化產(chǎn)業(yè)鏈。

第二,更加重視打通需求側(cè)中的關(guān)鍵“堵點(diǎn)”,采取多種方式激發(fā)人民在疫情之下被壓制的文化消費(fèi)剛需,消除制約人民文化消費(fèi)的障礙。開(kāi)展多種線上文化消費(fèi)活動(dòng),拓展文化消費(fèi)新空間,利用“互聯(lián)網(wǎng)+”、人工智能、區(qū)塊鏈等先進(jìn)技術(shù)改善消費(fèi)者的被動(dòng)消費(fèi)狀態(tài),通過(guò)直播、短視頻等實(shí)時(shí)互動(dòng)的消費(fèi)場(chǎng)景拓展文化消費(fèi)新空間,形成線上線下并行發(fā)展的文化消費(fèi)新模式。特別是應(yīng)抓住當(dāng)前海外高端消費(fèi)回流的機(jī)遇期,不斷培育新的文化消費(fèi)熱點(diǎn)。

(二)優(yōu)化文化要素空間布局,實(shí)現(xiàn)文化產(chǎn)業(yè)內(nèi)循環(huán)均衡發(fā)展

第一,以政府引導(dǎo)、精準(zhǔn)幫扶為導(dǎo)向促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)要素在不同區(qū)域間自由流動(dòng)。政府應(yīng)借鑒精準(zhǔn)扶貧和對(duì)口支援模式,積極推動(dòng)和引導(dǎo)發(fā)達(dá)省份將資本和人才輸出到落后地區(qū),在文化產(chǎn)業(yè)欠發(fā)達(dá)地區(qū)實(shí)施有區(qū)分的、基于各自比較優(yōu)勢(shì)的發(fā)展路徑。提升文化產(chǎn)業(yè)要素跨區(qū)域流動(dòng)的質(zhì)量和效率,逐步實(shí)現(xiàn)文化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局由局部集聚走向動(dòng)態(tài)平衡。

第二,文化脫貧與經(jīng)濟(jì)脫貧并重,挖掘鄉(xiāng)村文化資源優(yōu)勢(shì),打造屬于當(dāng)?shù)靥厣奈幕放疲鎏磬l(xiāng)村傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的文化附加值。借助“鄉(xiāng)村振興”和脫貧攻堅(jiān)的機(jī)遇,在經(jīng)濟(jì)脫貧的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)文化脫貧,扎實(shí)推動(dòng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織振興,才能緩解文化產(chǎn)業(yè)空間格局的城鄉(xiāng)嚴(yán)重失衡情況。

(三)塑造開(kāi)放型、國(guó)際化的文化發(fā)展格局,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)外循環(huán)鏈條延伸

第一,樹(shù)立國(guó)際品牌意識(shí),打造具有世界影響力的中國(guó)文化品牌。推動(dòng)中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈條中由組裝、加工的中下游環(huán)節(jié)向文化IP孵化、創(chuàng)意、授權(quán)等上游環(huán)節(jié)攀升。在這一過(guò)程中,既要加強(qiáng)自身文化品牌建設(shè),加大對(duì)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的探索、研究和創(chuàng)新轉(zhuǎn)化,同時(shí)也要充分研究中國(guó)故事國(guó)際表達(dá)的有效方式,形成能與國(guó)際交流的對(duì)外話語(yǔ)體系,做大做強(qiáng)我國(guó)文化產(chǎn)業(yè)的外循環(huán)體系,在文化產(chǎn)品輸出的同時(shí)提升中國(guó)文化元素在全球的傳播力和影響力,推動(dòng)我國(guó)文化產(chǎn)品與服務(wù)向全球文化產(chǎn)業(yè)鏈的高端躍升,從而整體提升文化產(chǎn)業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)中的競(jìng)爭(zhēng)力,創(chuàng)造出新階段我國(guó)文化產(chǎn)業(yè)內(nèi)外循環(huán)互促的新模式。

第二,以構(gòu)建境外產(chǎn)業(yè)園區(qū)或產(chǎn)業(yè)板塊為抓手,積極推動(dòng)我國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家和亞非拉國(guó)家開(kāi)展多種形式的人文交流,助力中國(guó)文化“走出去”。借助“一帶一路”建設(shè)、亞太區(qū)域合作及中非命運(yùn)共同體構(gòu)建的發(fā)展機(jī)遇,將中國(guó)元素融入文化產(chǎn)品中并優(yōu)先向文化認(rèn)同感較強(qiáng)的國(guó)家傳播,更多地展現(xiàn)國(guó)家文化“軟實(shí)力”。特別是,在境外產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)管理中,應(yīng)將文化產(chǎn)業(yè)要素作為不可或缺的一環(huán)加以考慮,既要弘揚(yáng)中國(guó)的特色文化和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,也要添加?xùn)|道國(guó)當(dāng)?shù)氐漠愑蛭幕兀ぐl(fā)東道國(guó)消費(fèi)者心理上的情感共鳴。

參考文獻(xiàn):

[1] 周躍輝.習(xí)近平關(guān)于“雙循環(huán)”新發(fā)展格局重要論述研究[J].中共黨史研究,2021(2):14-22.

[2] 王維平,陳雅.“雙循環(huán)”新發(fā)展格局釋讀:基于馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)總體性視域[J].中國(guó)特色社會(huì)主義研究,2021(1):36-43.

[3] 王晨曦,滿江虹.“雙循環(huán)”格局下體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)涵意蘊(yùn)、應(yīng)然邏輯及實(shí)現(xiàn)路徑[J].沈陽(yáng)體育學(xué)院學(xué)報(bào),2022(6):21-27.

[4] 黃群慧.“雙循環(huán)”新發(fā)展格局:深刻內(nèi)涵、時(shí)代背景與形成建議[J].北京工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2021(1):9-16.

[5] 范欣,蔡孟玉.“雙循環(huán)”新發(fā)展格局的內(nèi)在邏輯與實(shí)現(xiàn)路徑[J].福建師范大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版),2021(3):19-29.

[6] 楊玲.“雙循環(huán)”新發(fā)展格局的內(nèi)在邏輯與實(shí)踐路徑研究[J].湖南社會(huì)科學(xué),2021(3):98-104.

[7] 江小涓,孟麗君.內(nèi)循環(huán)為主、外循環(huán)賦能與更高水平雙循環(huán):國(guó)際經(jīng)驗(yàn)與中國(guó)實(shí)踐[J].管理世界,2021(1):1-19.

[8] 劉勇,李麗珍.“雙循環(huán)”新發(fā)展格局下企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的機(jī)理、路徑與政策建議[J].河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)學(xué)報(bào),2021(1):41-50.

[9] 郭克莎,田瀟瀟.加快構(gòu)建新發(fā)展格局與制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑[J].中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì),2021(11):44-58.

[10] 肖漢平.發(fā)揮好長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶在構(gòu)建新發(fā)展格局中的關(guān)鍵作用[J].國(guó)家治理,2021(10):37-41.

[11] 韓堅(jiān),熊璇.新發(fā)展格局下長(zhǎng)三角區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展的新機(jī)制和路徑研究[J].蘇州大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版),2021(2):103-112.

[12] 推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量增長(zhǎng)[N].中國(guó)文化報(bào),2012-03-02(6).

[13] 李培峰.新時(shí)代文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展:內(nèi)涵、動(dòng)力、效用和路徑研究[J].重慶社會(huì)科學(xué),2019(12):113-123.

[14] 任保平,李禹墨.新時(shí)代我國(guó)高質(zhì)量發(fā)展評(píng)判體系的構(gòu)建及其高質(zhì)量路徑[J].陜西師范大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版),2018(3):105-113.

[15] 喻蕾.文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展:評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建及其政策意義[J].經(jīng)濟(jì)地理,2021(6):147-153.

[16] 袁淵,于凡.文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展水平測(cè)度與評(píng)價(jià)[J].統(tǒng)計(jì)與決策,2020(21):62-66.

[17] 江曉晗,任曉璐.長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展水平測(cè)度[J].統(tǒng)計(jì)與決策,2021(2):15-19.

[18] 賀達(dá),任文龍.產(chǎn)業(yè)政策對(duì)中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的影響研究[J].江蘇社會(huì)科學(xué),2019(1):19-27.

[19] 徐瑤.“雙循環(huán)”驅(qū)動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展[N].中國(guó)社會(huì)科學(xué)報(bào),2021-11-18(8).

[20] 潘愛(ài)玲,王雪,劉昕.新發(fā)展格局下中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略思路與實(shí)現(xiàn)路徑[J].山東大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版),2022(6):11-21.

[21] 余鈞,戚德祥.新形勢(shì)下文化產(chǎn)業(yè)雙循環(huán)發(fā)展的戰(zhàn)略思考[J].科技與出版,2022(2):15-21.

[22] 原偉鵬,孫慧.雙循環(huán)新發(fā)展格局與經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展[J].統(tǒng)計(jì)與決策,2022(18):10-15.

[23] 宋敏,周鵬,司海濤.金融科技與企業(yè)全要素生產(chǎn)率:“賦能”和信貸配給的視角[J].中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì),2021(4):138-155.

Abstract:With the continuous change of the domestic and foreign environment, the theoretical environment of double cycle has undergone great changes. In the period of building a new development pattern mainly based on the unimpeded domestic cycle, China?蒺s cultural industry should also cultivate new competitiveness based on the new development pattern, so as to realize the high-quality development of the cultural industry. This paper collects the data of 11 provinces and cities in the Yangtze River Economic Belt from 2011 to 2020, constructs the index system for the high-quality development of cultural industry, and calculates the industrial high quality index by entropy method and the index of the new development pattern of domestic circulation, international circulation and double circulation. Construct a panel regression model to analyze the influence of the double-cycle strategic pattern on the high-quality development of the cultural industry. The results show that the new development pattern of large circulation and double circulation in China has a significant promoting effect on the high-quality development of cultural industry, and there is regional heterogeneity in this effect. This study has some implications for the suggestions for high-quality development of cultural industry in the new development stage.

Key words:new development pattern of dual circulation; cultural industry; high-quality development; Yangtze River Economic Belt

沈陽(yáng)師范大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)2023年3期

沈陽(yáng)師范大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)2023年3期

- 沈陽(yáng)師范大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)的其它文章

- 馬克思勞動(dòng)價(jià)值論的生態(tài)哲學(xué)意蘊(yùn)

- 批判與建構(gòu):恩格斯平等觀及其現(xiàn)實(shí)啟示

- 雙循環(huán)背景下人民幣匯率變動(dòng)的價(jià)格傳遞效應(yīng)

- 經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下省域制造業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)能力評(píng)價(jià)分析

- 地方性政策、內(nèi)生性創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)空間集聚

- 人類(lèi)命運(yùn)共同體理念的時(shí)代價(jià)值與實(shí)踐路徑