基于問題鏈的高中物理概念教學

江常通 劉政

[摘 要]以手拉紙帶實驗為依托,重構“位置變化快慢的描述——速度”的教學內容,利用實驗讓學生體驗“極限”,通過設置問題鏈引導學生建立瞬時速度的概念,為中學物理教學實踐提供借鑒。

[關鍵詞]問題鏈;概念教學;瞬時速度

[中圖分類號] ? ?G633.7 ? ? ? ?[文獻標識碼] ? ?A ? ? ? ?[文章編號] ? ?1674-6058(2023)11-0053-04

縱觀20余年的課程改革之旅,課標的要求從世紀初的“雙基”變為“三維目標”,再到“核心素養”,教育的關注點愈發偏向關注學生整體素質的提高。要培育學生的核心素養,就必須通過概念教學剖析關鍵問題,展現核心知識。只有這樣,學生才能從更高的角度總攬知識,實現思維躍遷,轉學為研。本文以人教版(2019版)必修第一冊第一章第三節“位置變化快慢的描述——速度”為例,淺談基于問題鏈的概念教學。

一、教學內容分析

(一)課標分析

2003年版課標[1]對“速度”一節的要求如下:經歷勻變速直線運動的實驗研究過程,理解位移、速度和加速度,并能由公式、圖像,運用相關實驗儀器研究勻變速直線運動。2017年版課標[2]在2003年版課標的基礎上不僅繼續強調了經歷“實驗”研究“運動”的重要性,更明確指出:要“結合瞬時速度概念的建構,體會研究物理問題的極限方法”,能夠“運用所學知識解決實際問題,體會科學思維中的抽象方法”。可見,2017年版課標對本節內容的要求相較2003年版而言,對“瞬時速度”的概念教學更加重視了,要求教師在教學設計上重視“瞬時速度”概念的建構過程,并希望學生能夠通過本節內容的學習體會比值定義法、極限思想方法等思想方法,實現思維躍遷。

(二)教材分析

速度概念是整個高中物理運動學的基礎。速度概念是在學生了解了位移、時間概念之后的衍生概念,相較生活中的 “速度”概念,在內容上既有包含又有不同,總體上處于初中所學“速度”概念的上位。從思想方法上看,“速度”一節也是高中階段首次對極限思想、比值定義法的應用,對后續加速度、場強、磁感應強度等概念的教學有重要意義。因此,各版本教材對速度的概念教學都尤為重視。例如,魯科版[3]教科書先定義平均速度概念,再以小球從斜面滾下的運動為例,發現小球在各段時間中的平均速度增加。對平均速度而言,應補充指出哪一段時間或哪一段位移內的平均速度才有意義。然后給出瞬時速度概念,并具體運用極限思想解釋瞬時速度的物理意義。最后講解用光電門測量瞬時速度的原理——用很短時間內的平均速度代替。滬科版[4]教科書的邏輯大致與魯科版類似,先通過實例介紹勻速直線運動,給出速度定義。再說明實際的運動往往是變速運動,因此算出的速度往往只能是某段時間(或某段位移)內的平均速度,在講解了位移—時間圖像后再學習瞬時速度概念。最后結合實驗“用光電門測量瞬時速度”,講解測量方法和瞬時速度的物理意義。教科版[5]教科書也是先給出平均速度的概念,通過實例講解平均速度的方向。再展示幾張頻閃照片,讓學生感知變速運動,并用極限思想引入瞬時速度的概念。最后講解測量瞬時速度的原理,介紹光電門裝置。粵教版[6]教科書則是先復習初中物理中的速度概念,指出“路程不能確切地描述物體位置的變化和運動方向”,說明可以用“位移和產生這段位移的時間來描述物體的運動”,引入平均速度的概念。在“實驗與探究”欄目中,給出物體做曲線運動的運動軌跡,通過理論探究的方式研究物體處于某點的瞬時速度,給出瞬時速度的概念。人教版[7]教科書則在內容上囊括了“平均速度”“瞬時速度”“速度—時間圖像”的概念,并附有實驗“手拉紙帶測平均速度和瞬時速度”。在拓展學習模塊介紹信息技術支持的先進儀器,希望學生通過實驗認識速度的確切含義,鼓勵教師基于實驗展開教學。

對比不同版本教科書的“速度”內容可以發現,各版本教科書對瞬時速度的教學都非常重視,不僅充分挖掘了知識點的內在邏輯,還重視思維方法的講解,都希望教師通過瞬時速度的教學幫助學生體會“極限”。人教版教科書中瞬時速度的描述如下[8]:平均速度只能粗略地描述運動的快慢,為了使描述精確些,可以把[Δt]取小一些,物體從[t]到[(t+Δt)]這樣一個較小的時間間隔內,運動快慢的差異也就小一些。[Δt]越小,運動的描述就越精確,當[Δt]非常非常小時,就把[ΔxΔt]稱作物體在時刻[t]的瞬時速度,這樣的描述旨在由瞬時速度的引出讓學生體會“極限”。但人教版教科書由平均速度到瞬時速度的概念過渡略快,一方面,概念的得出缺乏實例輔助,學生對瞬時速度的認識不夠直觀;另一方面,雖然后續實驗中給出了瞬時速度概念和測量的方法,但對為什么可以用一段時間內的平均速度代替物體通過某個位置的瞬時速度沒有深入的講解,使得部分學生對“瞬時”“平均”等概念理解不透。因此,教師在教學中應該放慢腳步,基于實驗引入實例,幫助學生逐步從平均速度過渡到瞬時速度,實際上就是著重幫助學生解決新學知識與已知概念的沖突:①教科書中的“速度”概念與生活中的“速度”概念并不一致;②瞬時速度與平均速度的公式相同卻表述不同。通過帶領學生體驗“瞬時速度”的建構過程,最終讓學生吃透了 “瞬時速度”。

(三)學情分析

相較初中階段,高中階段學生已初具觀察能力和分析能力,可以依據手拉紙帶實驗的結果展開邏輯推論,但抽象思維發展還不完全。因此,學生雖然能夠清晰地認識實驗現象,也能由邏輯推論自主得出瞬時速度的比值定義式,但對瞬時速度的理解是淺顯的,多數學生即便經過學習也仍然停留在機械背誦上,不能認識平均速度和瞬時速度在思維方法上的異同,不能理解 “極短時間”的內核。一方面,學生對瞬時速度的認識是淺顯的,不能認識“瞬時”的本質,多以復述定義的形式求解習題,往往將[Δt]的極小看作是時間間隔物理意義上的“絕對小”,而非經過比較后的“相對小”,與瞬時的極限含義相背;另一方面,由于學生不能區分平均速度、瞬時速度的定義、公式的表述異同,導致對“平均”“瞬時”的認識狹隘。因此,要幫助學生突破對“瞬時”的理解困難,就要先解決何時能用平均速度近似瞬時速度的問題——究竟多大的[Δt]可被看作是極小。

二、教學過程

(一)基于情境,引入實例

【視頻材料】展示校運會百米跑、五十米跑視頻與蘇炳添百米賽跑視頻。

教師:請問誰跑得快?如何比較出來呢?

學生:蘇炳添跑得最快。雖然不同選手的賽程不同,時間不同,但把位移與時間相比較后仍可以得出結果。

教師:若要比較不同時間內發生不同位移的物體的運動快慢,就需要引入一個比較的標準,科學研究中,在比較時引入相同標準的一個基本手段就是比值定義法:將兩個或多個物理量相比,由此定義比較快慢的標準:單位時間內位移越大,速度越大。

(二)建構概念,體驗極限

教師:不同選手的賽程、時間雖然不同,不能直接比較完賽時間得出運動快慢,但可以比較單位時間內的運動距離大小得到運動快慢,從而引出速度、速率概念。

【平均速度】[v=ΔxΔt],位移與發生這段位移所用的時間之比表示物體單位時間內經過的位移,單位為m/s。

【平均速率】[v=ΔsΔt],路程與發生這段路程所用的時間之比,表示物體單位時間內經過的路程,單位為m/s。

【瞬時速度】一段極小時間內位移與發生這段位移所用的時間之比。

【瞬時速率】瞬時速度的大小,通常簡稱為速率。

教師:請列舉生活中經常談到的“速度”,這個“速度”指的是什么呢?

學生:通常指的是平均速率。

教師:在單向直線運動中,平均速度與平均速率的大小相等,但一個是矢量,一個是標量。以[5 m/s]的速度大小往東跑和往西跑,運動過程中的平均速度、平均速率、瞬時速率、瞬時速度一樣嗎?

學生:不一樣,位移具有方向性,向東和向西不一樣,但大小相同。

教師:速度具有矢量性。

設計意圖:生活中的“速度”大多對應的是物理學中平均速率的概念,“速率”或“平均速率”在日常生活中并不常見。學生受前概念影響,在初學“速度”概念時不能很好地區分“平均速率”“平均速度”“瞬時速度”等概念,對教材中“速度”概念的認識并不清晰。因此,在概念建構階段要引入生活實例幫助學生構建“速度”情境,以跑步為例引出速度、速率的定義,以討論的形式幫助學生區分物理中的“速度”概念與生活中的“速度”概念,并使學生認識速度的矢量性。

【視頻材料】播放蘇炳添百米賽跑視頻。

【問題1】蘇炳添的速度如何測量?

學生:測得他跑完全程的時間[t=9.83 s],因此,他的速度是[v=100 m9.83 s≈10.17 m/s]。

教師:這樣測得的速度可以粗略地表示他運動的快慢,但顯然不是他加速過程中的速度。

【問題2】蘇炳添加速過程中的速度如何測量?

學生:如果能測得他加速過程中的時間與位移就能繼續運用公式[v=ΔxΔt]求出。

教師介紹打點計時器原理:打點計時器是一種測量速度的工具,能夠按照相同的時間間隔在紙帶上打點,如果運動物體帶動的紙帶通過打點計時器,那么紙帶上打下的點就記錄了物體運動的時間,紙帶上的點也相應地表示出了運動物體在不同時刻的位置。研究紙帶上各點間的間隔,就可分析物體的運動。

教師:用手拉紙帶的方式模擬運動員的加速過程,如果能夠測量出紙帶中某一點的速度,那么在現實生活中也能設計出類似的儀器測量蘇炳添加速過程中經過某點的速度。

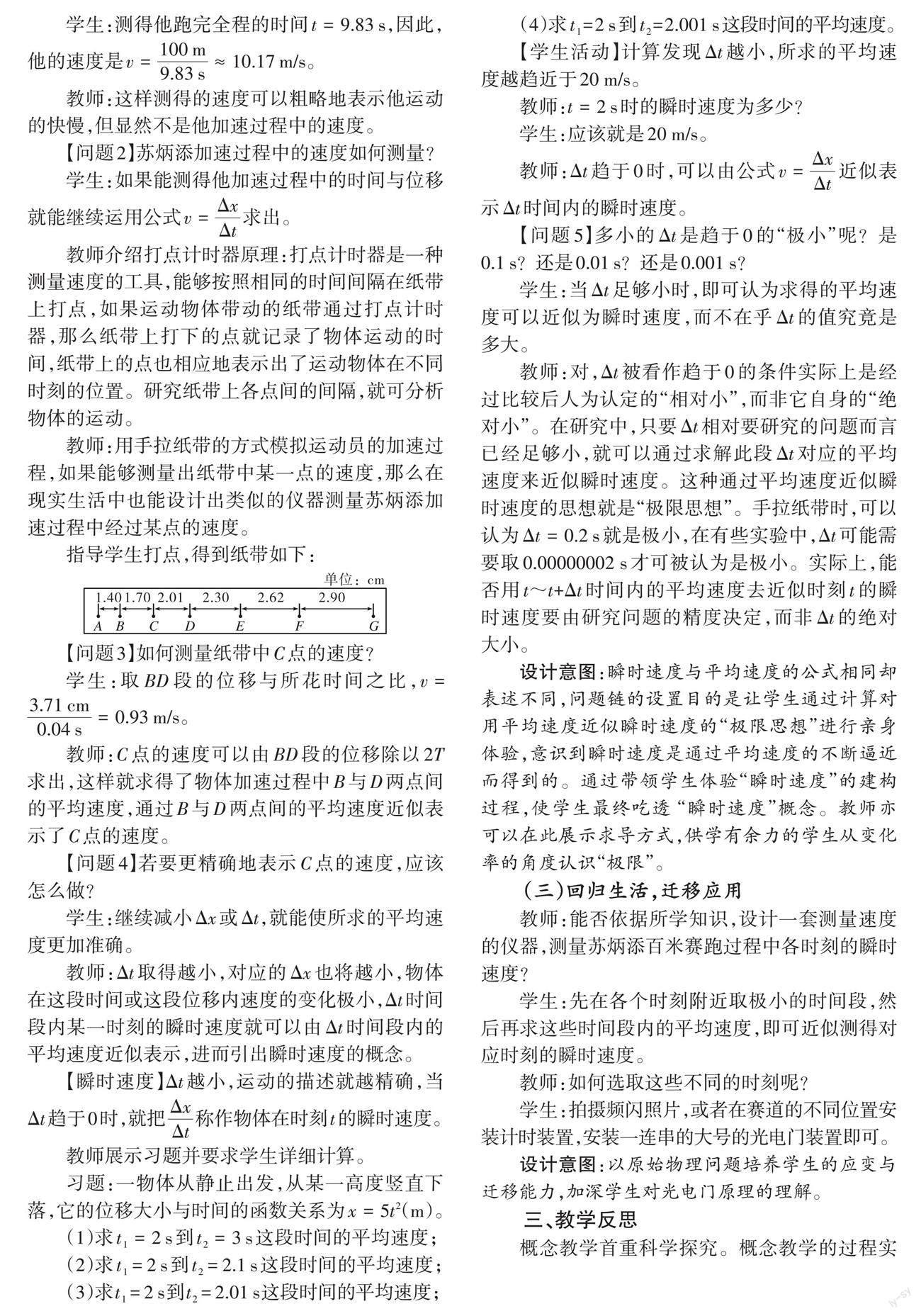

指導學生打點,得到紙帶如下:

【問題3】如何測量紙帶中C點的速度?

學生:取BD段的位移與所花時間之比,[v=3.71 cm0.04 s=0.93 m/s]。

教師:C點的速度可以由BD段的位移除以2T求出,這樣就求得了物體加速過程中B與D兩點間的平均速度,通過B與D兩點間的平均速度近似表示了C點的速度。

【問題4】若要更精確地表示C點的速度,應該怎么做?

學生:繼續減小[Δx]或[Δt],就能使所求的平均速度更加準確。

教師:[Δt]取得越小,對應的[Δx]也將越小,物體在這段時間或這段位移內速度的變化極小,[Δt]時間段內某一時刻的瞬時速度就可以由[Δt]時間段內的平均速度近似表示,進而引出瞬時速度的概念。

【瞬時速度】[Δt]越小,運動的描述就越精確,當[Δt]趨于0時,就把[ΔxΔt]稱作物體在時刻[t]的瞬時速度。

教師展示習題并要求學生詳細計算。

習題:一物體從靜止出發,從某一高度豎直下落,它的位移大小與時間的函數關系為[x=5t2](m)。

(1)求[t1=2 s]到[t2=3 s]這段時間的平均速度;

(2)求[t1=2 s]到[t2=2.1 s]這段時間的平均速度;

(3)求[t1=2 s]到[t2=2.01 s]這段時間的平均速度;

(4)求[t1=2 s]到[t2=2.001 s]這段時間的平均速度。

【學生活動】計算發現[Δt]越小,所求的平均速度越趨近于20 m/s。

教師:[t=2 s]時的瞬時速度為多少?

學生:應該就是20 m/s。

教師:[Δt]趨于0時,可以由公式[v=ΔxΔt]近似表示[Δt]時間內的瞬時速度。

【問題5】多小的[Δt]是趨于0的“極小”呢?是0.1 s?還是[0.01 s]?還是0.001 s?

學生:當[Δt]足夠小時,即可認為求得的平均速度可以近似為瞬時速度,而不在乎[Δt]的值究竟是多大。

教師:對,[Δt]被看作趨于0的條件實際上是經過比較后人為認定的“相對小”,而非它自身的“絕對小”。在研究中,只要[Δt]相對要研究的問題而言已經足夠小,就可以通過求解此段[Δt]對應的平均速度來近似瞬時速度。這種通過平均速度近似瞬時速度的思想就是“極限思想”。手拉紙帶時,可以認為[Δt=0.2 s]就是極小,在有些實驗中,[Δt]可能需要取0.00000002 s才可被認為是極小。實際上,能否用t~t+[Δt]時間內的平均速度去近似時刻[t]的瞬時速度要由研究問題的精度決定,而非[Δt]的絕對大小。

設計意圖:瞬時速度與平均速度的公式相同卻表述不同,問題鏈的設置目的是讓學生通過計算對用平均速度近似瞬時速度的“極限思想”進行親身體驗,意識到瞬時速度是通過平均速度的不斷逼近而得到的。通過帶領學生體驗“瞬時速度”的建構過程,使學生最終吃透 “瞬時速度”概念。教師亦可以在此展示求導方式,供學有余力的學生從變化率的角度認識“極限”。

(三)回歸生活,遷移應用

教師:能否依據所學知識,設計一套測量速度的儀器,測量蘇炳添百米賽跑過程中各時刻的瞬時速度?

學生:先在各個時刻附近取極小的時間段,然后再求這些時間段內的平均速度,即可近似測得對應時刻的瞬時速度。

教師:如何選取這些不同的時刻呢?

學生:拍攝頻閃照片,或者在賽道的不同位置安裝計時裝置,安裝一連串的大號的光電門裝置即可。

設計意圖:以原始物理問題培養學生的應變與遷移能力,加深學生對光電門原理的理解。

三、教學反思

概念教學首重科學探究。概念教學的過程實際上就是新舊知識相互適應的過程,要突破舊知識的束縛,就需要直觀現象的輔助,因此,在實際教學中,教師可以依據實驗講授概念。

目前,“瞬時速度”概念教學多是以改進測量實驗的內容,引入新穎情境為創新點,在瞬時速度概念建立過程中,學生對“極限”的體驗有所忽視,而教師對學生概念體系建構的關注不夠。本教學設計通過重構教材內容,將位移、速度、“紙帶打點”實驗等內容置于一節課中,以學生對“瞬時”的認識為切入點,以實驗探究為抓手。在具體操作中,通過遞進式問題鏈推進教學,以原始物理問題的解決充當表現性任務,驅動學生思維躍遷。希望學生能夠在充分理解瞬時速度概念的基礎上,逐漸從對概念的理解走向對概念的運用,最終搭建運動圖像、運動公式、速度概念之間的內在聯系。

在教學細節上,本節課的教學需要循序漸進,通過引導學生體驗基本概念的建立過程,培養學生的科學思維。在手拉紙帶實驗中,教師要先引導學生閱讀打點計時器的說明書,幫助學生建立測量原理與實驗儀器之間的聯系,并著重介紹打點計時器的打點原理,進而引導學生突破瞬時速度的測量問題,在日常教學中,學生往往因為[Δt]在時間間隔大小上的“絕對小”來判定瞬時狀態,但實際上是由與研究問題相比較之后得到的“相對小”來判定的,因而引導學生從更高維度體會“瞬時”。

[ ? 參 ? 考 ? 文 ? 獻 ? ]

[1] ?中華人民共和國教育部.普通高中物理課程標準:實驗[S].北京:人民教育出版社,2003.

[2] ?中華人民共和國教育部.普通高中物理課程標準:2017年版2020年修訂[S].北京:人民教育出版社,2020.

[3] ?高中物理教材編寫組.普通高中教科書 物理 必修 第一冊[M].濟南:山東科學技術出版社,2019.

[4] ?陳熙謀,吳祖仁.普通高中教科書 物理 必修 第一冊[M].上海:上海科學技術出版社,2019.

[5] ?陳熙謀,吳祖仁.普通高中教科書 物理 必修 第一冊[M].北京:教育科學出版社,2019.

[6] ?熊建文.普通高中教科書 物理 必修 第一冊[M].廣州:廣東教育出版社,2019.

[7] ?人民教育出版社,課程教材研究所,物理課程教材研究開發中心.普通高中教科書 物理 必修 第一冊[M].北京:人民教育出版社,2019.

(責任編輯 易志毅)