基于雨課堂的“工程熱力學”課程線上線下混合式教學探索與實踐

來佑彬

摘要“工程熱力學”是汕頭大學機械類專業的主要專業基礎課程之一,該課程知識點多,理論和實踐性均較強,采用傳統的課堂教學方法授課效果欠佳。文章從教學前期的準備工作、教學過程的管理與考核、教學后期的總結與評價等三個方面詳細講述了借助雨課堂平臺開展線上線下混合式教學的教學實施過程,剖析了在混合式教學實踐過程中發現的問題并給出了建議。

關鍵詞 雨課堂;線上線下混合式教學;教學方式;工程熱力學

中圖分類號:G424文獻標識碼:ADOI:10.16400/j.cnki.kjdk.2023.12.047

中共中央、國務院印發的《中國教育現代化2035》中提出要利用現代技術加快推動人才培養模式改革,實現規模化教育與個性化培養的有機結合[1]。教育部發布的《關于深化本科教育教學改革全面提高人才培養質量的意見》(教高〔2019〕6號),提出實施“雙萬計劃”,著力打造一大批具有“兩性一度”的線下、線上、線上線下混合、虛擬仿真和社會實踐“金課”[2]。2021年2月,時任教育部高等教育司吳巖指出,要大力推進高校建立和完善適應在線教學、混合式教學的考核評價制度,有效支撐高校課程建設[3-4]。與傳統教學相比,線上線下混合式教學具有獨特的優勢,其核心是實現線上、線下教學的有效對接與融合,加強師生之間的互動,提升教學質量[5]。

雨課堂作為清華大學在線教育辦公室和學堂在線共同推出的便捷式智慧教學工具,通過連接師生的智能終端(手機、平板電腦等),將教學過程賦予顛覆式的全新體驗,高效地實現新時代的智慧教學。雨課堂全部功能是基于PPT和微信的,其客戶端安裝后是作為PPT的一個小插件來呈現的,上課時學生只需用手機微信掃描課程二維碼即可完成簽到操作,并可以參與課堂互動,非常符合當代大學生的學習方式和習慣。它給教學帶來了全新體驗,促進了師生互動,有利于學生深度參與教學[6-8]。

汕頭大學“工程熱力學”課程為機械類專業的必修課程,通過教學使學生理解工程熱力學和傳熱學的基本理論和知識。培養學生分析和解決實際工程中熱物理問題的能力,課程注重培養學生的綜合素質。該課程內容量大、課堂講授學時有限,而且因為公式、概念繁多,需安排較多的課后作業加強練習,采用傳統的課堂教學往往無法深入展開講述,學生對課程知識點掌握不到位,授課效果欠佳。鑒于該課程的特點,課程組探索借助雨課堂平臺采用線上線下混合式教學模式進行授課。

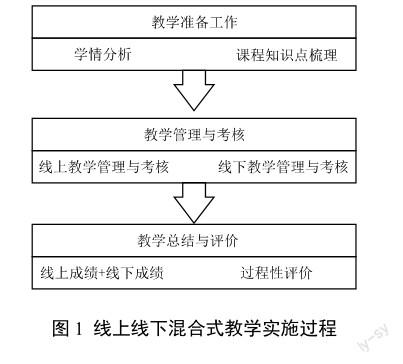

1線上線下混合式教學實施過程

針對“工程熱力學”課程內容特點,課程組利用雨課堂平臺實現線上線下混合式教學,實施過程如下圖所示,具體如下。

1.1教學準備工作

1.1.1學情分析

對于不同的學生群體有針對性地制訂授課方式才能達到更好的教學效果。在開課前建立課程微信群或者QQ群,發布線上調查問卷,廣泛調研學生的相關選修課程基礎、學習方式和意愿等情況。

1.1.2課程知識點梳理

線上線下混合式教學并不是簡單的“線上”+“線下”,而是線上線下的有機融合,因此需要對標培養方案中的各個指標點對課程知識點進行重新梳理和整合,力求盡可能將低階性的內容放在線上教學環節,而把高階性的內容安排在線下的課堂教學環節。比如,針對熱力學中的典型問題(熱力學第一定律、熱力學第二定律、理想氣體的性質與熱力過程、水蒸氣與濕空氣、制冷裝置循環、動力裝置循環等)開展線上研討,安排學生分組提出解決方案,組與組之間進行辯論。由此促進了師生之間、學生之間的資源共享和協作學習。線下的課堂教學則主要安排對線上知識點的學習效果考查,特別是針對疑點和難點進行深入剖析,最大程度利用好課堂教學的寶貴時間。

結合學校的實際情況和課程特點,一方面充分利用好各類線上資源,提升教學效果。另一方面,有針對性地錄制課程知識點對應的微課視頻,作為雨課堂平臺線上資源的有力補充。考慮到學生對視頻的專注時間問題,為保證學習效果,微課視頻的時長控制在5―10分鐘。

1.2教學管理與考核

線上線下混合式教學關鍵在于“混合”,其中“混”是手段,“合”才是目的,應避免“混”而不“合”。因此,教學過程的管理與考核尤為重要。為了便于線上線下的統一管理,雨課堂小程序的使用貫穿線上線下教學全過程。學校教務部門已在開課前將課程信息和選課學生信息導入教師個人雨課堂賬號,教師可以非常方便地利用雨課堂微信小程序進行課程管理,比如課前可以隨時推送預習課件和核心知識點微課視頻,也可以方便地利用名校慕課視頻資源。課中可以掃碼簽到、隨機點名,還可以開啟彈幕功能來輕松組織討論,活躍班級氣氛。另外,根據授課內容還可以設置隨堂限時測試,結果實時統計。課后推送作業題目,自動批閱和統計學生答題情況。

1.2.1線上教學管理與考核

每周固定時間更新、發布線上教學資源,教師提醒學生在上課之前完成相關內容的在線學習,并要求按時完成相關測試題和作業。線上學習不受時空限制,極大地提高了學生學習的便捷性和主動性。任課教師通過后臺能夠隨時隨地掌握同學們的學習進程,如果發現有的同學進度緩慢,可以進行一對一的學習指導和督促,協助其完成學習任務。學生線上課程學習時長、作業、討論等都會被記錄下來并作為課程線上考核的依據。

1.2.2線下教學管理與考核

在線下教學內容方面,教師通過對線上學習數據的分析,充分了解學生的線上學習情況,并根據學生的學習反饋進行關鍵知識點的分析和講授。鑒于“工程熱力學”課程的實踐性較強,在課堂上盡量結合生產實際進行講授,讓抽象枯燥的知識點變得生動易懂。在線下教學管理方面,開課之初給學生們“約法三章”,明確告訴學生本門課程的成績構成和出勤考核等方面的要求。以本課程為例,線下教學部分總成績由平時成績和期末考試卷面成績構成,其中平時成績權重30%,期末考試成績權重70%。平時成績由三部分構成,即出勤(占總成績10%)、課堂(占總成績10%)、作業(占總成績10%)。平時成績中的三部分內容均通過雨課堂微信小程序進行記錄,其中出勤通過“掃描簽到”功能實現,課堂通過“彈幕”“限時測試”功能實現,作業通過“討論區”“試卷”功能實現。

1.3教學總結與評價

傳統的教學方式過多地強調對學生的結果性評價,通常期末考試成績直接決定最后的課程成績。而利用線上學習和線下講授相結合的混合式教學模式,學生的期末總成績由線上學習成績和線下學習成績構成。相比于傳統的教學考核方式,線上線下混合式教學方式的評價更加注重于對學生的過程性評價。強調考核學生平時的學習過程,促使學生在平時的學習中積極主動地完成線上學習、測試及作業任務。利用雨課堂對學生進行課前、課中、課后全周期過程考核。結合線下教學總成績,最終合理地給出每一名學生的學習評價,有效調動了學生學習的積極性和主動性。這樣的過程性評價方式能更加全面客觀地考查學生對核心知識點的掌握情況,非常適合“工程熱力學”這樣一門知識點多、理論和實踐性均較強的課程。

2問題與建議

2.1線上線下混合式教學實踐中的問題

2.1.1教學評價方法仍欠合理

在混合式教學過程中雖然增強了過程評價,但是缺少個性化評價方法,沒有綜合考慮不同學生群體的差異性,因此評價的標準需要更進一步優化。

2.1.2學生線上學習持續性有待提高

后臺數據顯示,學生對于線上學習的積極性隨著時間的推移逐步降低,具體表現為觀看線上教學資源的次數、時長以及參與討論的人次逐漸減少。如何讓學生保持學習積極性應當引起關注。

2.2線上線下混合式教學的建議

線上線下混合式教學模式并非一種獨立的教學方法,不管是線上教學過程還是線下課堂教學過程均可以大膽地綜合利用傳統的教學方法,比如啟發式教學、示范教學、BOPPPS教學、PBL教學法等。線上線下混合式教學模式也并非是“放之四海而皆準”的,在敞開懷抱擁抱這種教學方式的同時,應以學生為中心,以提升教學效果為目標,充分結合授課學校和課程實際情況,梳理重要知識點,制訂線上線下教學實施方案并在教學實踐中持續改進,加強線上、線下教學環節的協調管理,達到“1+1>2”的效果。

3結語

基于雨課堂的“工程熱力學”課程線上線下混合式教學模式,充分利用信息化手段和線上豐富的教學資源,有效鍛煉學生的自主學習能力。教師通過雨課堂平臺可以全面掌握學生的學習數據,了解學生對于核心知識點的掌握程度,從而可以有針對性制訂和調整線下授課方案,將線下課堂教學與線上教學深度融合,確保學生們對熱力學知識點學懂弄通,提升運用熱力學知識解決工程實際問題的能力,為將來從事相關工作或繼續深造打下堅實基礎,達到新工科教育的要求。課程考核結果注重過程性評價,學生們的學習積極性大幅度提升。

相信在當前教育現代化和教育部倡導建設線上線下混合式教學“金課”的大背景下,隨著大規模在線開放課程的建立,會有越來越多優質的教學資源涌現,必將會有越來越多的高校教育工作者研究或者采用這種教學模式。

基金項目:汕頭大學2021年度本科教學質量與教學改革工程項目“翻轉課堂教學模式在工程熱力學課程教學中的探索與實踐”。

參考文獻

[1]劉小蓮.一核兩翼賦能區域教育教學“高―精―新”融合發展的研究與實踐[J].教育信息技術,2021(12):36-40.

[2]陳元媛.基于學堂云的線上線下混合式教學模式探究[J].科技資訊,2022,20(3):159-162,167.

[3]陳婧超.混合式教學下財會類課程學生學習障礙及改善路徑研究[J].中國教育技術裝備, 2022,9(5):117-120.

[4]劉琳靜,高媛.線上線下混合式教學有效性調研[J].中國教育網絡, 2022(6):77-78.

[5]劉雨薇,李茹.線上線下混合式教學在“算法設計與分析”課程中的應用研究[J].教育理論與實踐,2021,41(9):62-64.

[6]李智涵,趙林婷.基于“BOPPPS+雨課堂”模式的電工學及電氣設備教學研究[J].中國現代教育裝備,2022(17):65-68.

[7]郭素貞.基于雨課堂的線上線下混合式教學實踐與探索——以《發展經濟學》課程為例[J].產業與科技論壇,2022,21(17):171-172.

[8]吳湘繁,徐燕,陳智.基于雨課堂的課程混合教學設計與實踐——以組織行為學課程為例[J].高教學刊,2022,8(26):97-101.