指向整體建構的數學結構化教學的五個發生路徑

陳力

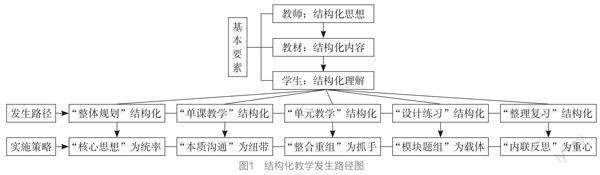

【摘 要】結構化教學是當前減負增效的重要抓手,也是研究數學有效教學的重要切入點。“教師要有結構化思想,教材提供結構化內容,學生進行結構化理解”是結構化教學的三個基本要素。圍繞這三個基本要素,教師可在“整體規劃”“單課教學”“單元教學”“設計練習”“整理復習”五個發生路徑上深度實施結構化的教與學。

【關鍵詞】小學數學 整體建構 結構化教學 發生路徑

所謂結構化教學,是指將某個板塊的知識視為一個整體,搞明白此整體的內在結構(部分與部分以及部分與整體之間的內在關系),找到統攝該結構的核心思想與策略方法,在這些核心思想與策略方法的統攝下,展開“結構性地教、關聯性地學”的整體規劃,努力做到承前啟后、不斷進階,在逐步實施教學中采用結構化的材料和手段,發展學生的結構化思維和整體建構學習能力。

結構化教學追求“整體建構”的目標方向,在具體操作中強調“整體關聯性”和“動態建構性”,即備課時教師用“整體結構化思想”去鉆研教材,為學生設計出整體規劃統領下的“結構化內容(材料)”;課堂上教師運用結構化教學手段,引領學生對結構化的學習內容展開結構化理解和整體建構活動,從而真正實現教師有結構地教和學生整體建構地學。如此不斷開展結構化教學,學生的整體建構力定會逐步提升。

圍繞結構化教學的基本要素,結合數學的課型特點,我們從以下五個發生路徑采取實踐應用策略來促進“結構化教學”與“整體建構性學習”的深度實施(見圖1)。

一、“整體規劃”結構化:以“核心思想”為統率

結構化數學教學的深度實施要從規劃起步。此規劃具有整體性和系統化的特征,教師放眼大板塊與大概念,首先將某個領域的體系進行整體性規劃,再將大任務進行分解與執行。整體規劃能不能實現“結構化”,關鍵在于能否抓住核心思想方法來統率整個板塊知識,因為策略與思想方法能超越具體的知識而使其具有結構化的遷移功能。因此,將這些策略與思想方法貫穿在板塊的整體教學之中,促進整體建構,教師要努力做到:前有孕伏、承前啟后、形成合力。

1. 實施策略

教師在教學新板塊知識之前,首先通讀一遍該領域的所有教材內容,將其整理成一個整體的知識結構網,從中發現起統率作用的核心思想與策略方法,在核心思想與策略方法的統率下規劃出不斷進階的目標任務,提出與目標任務配套的教學措施,進而為后面逐步深入開展結構化教學做好頂層設計、繪好宏觀藍圖。

2. 應用案例

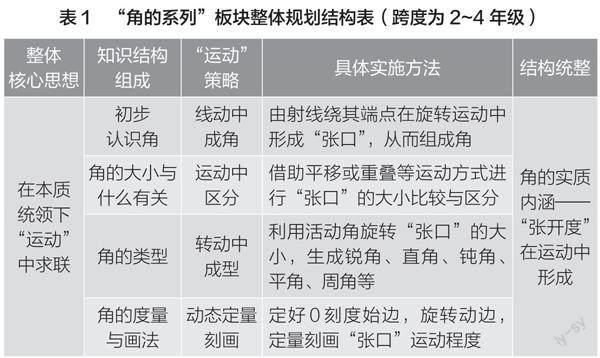

根據以上策略,我們對小學數學的所有板塊進行“整體規劃結構表”的研制。表1為“角的系列”板塊整體規劃結構表。

二、“單課教學”結構化:以“本質溝通”為紐帶

此處的“單課教學”是不打亂教材的原編排體例,按照教參上提出的單課課時順序展開教與學。在“單課教學”中同樣能深入實施結構化的教與學,而且“單課教學”覆蓋面廣,各種層次的數學教師都可以適應,因此,把這種課型進行結構化教學的推廣有其普遍適用的優點。這種課型怎樣有效進行結構化的教與學呢?數學教師要胸中時時懷有結構化的思想和整體教學意識,不孤立地進行某個知識點的教學,將某個知識點放在整體結構中去剖析,弄清部分與部分以及部分與整體之間的內在關聯性。

1. 實施策略

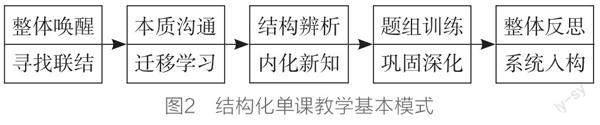

一方面,將一個課時當成小整體系統,用結構化策略優化其內在的組成要素,開展整體建構性教學;另一方面,將本課時內容放到更大的整體模塊中去分析,用課時之間的共同本質作為紐帶,在共同本質內涵的統攝下規劃和設計好每個單課時的結構化目標內容,提供有利于遷移的結構化學習材料,引領學生展開基于結構化理解的整體建構性學習。結構化單課教學基本模式見圖2,具體教學時根據實際情況會有一些變化。

2. 應用案例

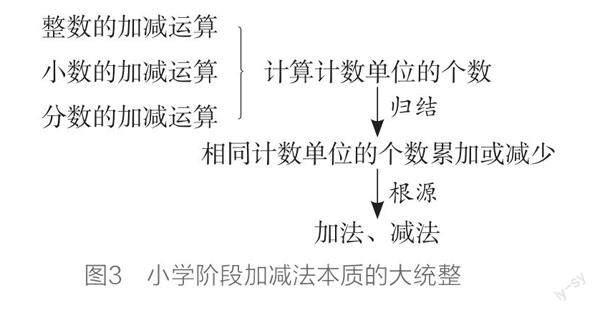

教師教學“異分母分數加減法”,將這節課放到“加減計算”這個結構模塊中去審視,就會發現該結構模塊的共同本質是:相同計數單位個數的累加或相減。該知識點與“同分母分數加減法”存在著轉化關系,而分數加減與小數加減、整數加減之間存在著共同本質。因此,本課教師就以“本質溝通”為紐帶,帶領學生進行整體建構性學習,給學生提供結構化的學習材料。首先,復習“整數加減”—末位對齊是為了相同數位對齊,相同計數單位的個數相加減;其次,復習“小數加減”—小數點對齊是為了相同數位對齊,相同計數單位的個數相加減;再次,引導學生進行結構化類推,分母相同是為了分數單位相同,相同計數單位的個數(即分子)相加減,而異分母只要進行通分就能轉化為同分母,就能進行共同本質統攝下的遷移性學習;最后,形成關于“整數、小數、分數”整體算理和算法的認知結構系統(見圖3)。

圖3 小學階段加減法本質的大統整

三、“單元教學”結構化:以“整合重組”為抓手

結構化教學要充分發揮結構功能,實現“1+1>2”的效果。所謂“單元教學”結構化,就是對單元范圍內的知識結構進行整體分析,尋找單元內部分與部分、部分與整體之間的內在聯系,然后開展基于單元范疇的結構化教學和整體建構性學習。

1. 實施策略

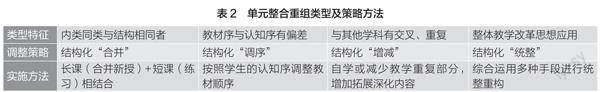

基于單元范疇的結構化教學主要有兩種情況:一種是在單元整體思想統率下,按照教材的計劃進行課時教學,此做法主要體現了結構化整體思想的統領與聯通作用;另一種是用整體改革理念去審視教材的體系,如果發現它有局限性,就運用單元整體改革的思想,對教材展開整合或重組,用新的結構組成開展教與學,這類結構化創新教學對教師能力要求較高,適合骨干教師去嘗試。根據不同類型特征,教師可采取如下相應的整合重組措施(見表2)。

2. 應用案例

北師大版三年級上冊第六單元“乘法”,教材編排體系是:第1課時—兩、三位數乘一位數(不進位);第2課時—兩位數乘一位數(一次進位);第3課時—兩、三位數乘一位數(連續進位)。該單元有兩個核心目標:一是體會標準豎式的簡潔性;二是感受從低位算起的必要性(口算是高位算起)。如果按照教材順序按部就班展開學習,學生會對這兩個目標缺乏整體認知,對標準豎式的價值和從低位算起的必要性難以獲得深刻體驗。比如,12×4的筆算,學生會用以下一些算法:分3個獨立的豎式;同一個豎式中分兩步;一個豎式一步完成。這些算法在兩位數乘一位數的不進位筆算中并不顯得煩瑣,但在三、四位數(或更多位數)乘一位數時,前兩種方法寫起來就很長了。怎樣才能既簡潔又把計算過程表達清楚呢?這就顯示出標準豎式的價值了,因為它是基于位值的數字計算。另外,如何讓學生體會從低位算起的必要性?如果是“不進位乘法”,從高位算起也很方便。只有“進位乘法”,特別是“連續進位”,才能讓學生體會到從低位算起的優勢。因此,為了讓學生獲得深刻的整體體驗,教師要對本單元進行結構化統整與重構:將原來的3課時內容通過合并、調序或增減等手段重新安排,把“兩位數”和“多位數”、“不進位”和“進位”整合在一起探索。第1課時是統整內容的初步認識(從進位乘法入手),第2課時進行統整內容的深入探究(增加四、五位數乘一位數的內容),第3課時開展拓展性練習和綜合應用,從而使學生展開結構化學習,對“多位數乘一位數”的算理和算法形成結構化思維與整體性認知。

四、“設計練習”結構化:以“模塊題組”為載體

數學結構化練習處于鞏固應用環節,是教師追求輕負高質的一個重要“腳手架”。它以“模塊題組”為載體,以結構化超越碎片化,以“題組”取代“題海”。具體來說,就是教師把新知分解成一個個模塊(以一節課或一個單元為界),弄清模塊的結構組成,圍繞模塊結構中核心要素的生發過程,運用結構化的思維設計相配套的練習題組,通過結構化題組的訓練,促進學生對新知模塊結構化理解的形成、鞏固、深化與拓展,以最優的題組結構練習實現“以少勝多”的目的。

1. 實施策略

一方面,要精準吃透“模塊結構”的內涵與組成,弄清該知識模塊的數學本質,對其進行結構剖析,剖析出核心要素及其相互關聯,并圍繞該模塊結構的生發與完善過程提供相應的練習;另一方面,要盡力優化題組結構設計,遵循分層漸進的原則,由封閉到開放,安排形成題、基礎題、變式題、延伸題等不同練習梯度,采取結構化的對比辨析、同模變題、逆向編題、內聯溝通等方法進行最優組題。根據數學模塊結構發生流程中的各階段特點,可設計以下同步題組結構練習。

(1)模塊結構“生成”階段—用“形成性”題組促成型

以一節新授課作為一個模塊結構,教師要通過有序的認知流程,幫助學生建立一個初步的新知結構。為了有效促進學生新知結構的順利生成,教師要找準新知模塊結構中的核心要點,針對這些核心要點提供配套的“形成性”練習,并使這些習題之間具有某種結構關聯性,通過結構化題組形成合力,共同促進學生新知模塊的初步動態生成。

(2)模塊結構“鞏固”階段—用“基礎性”題組促定型

前一環節中學生通過“形成性”題組已初步生成了新知模塊的認知結構。該結構還不是很穩定,需要進行一些鞏固活動。教師要對新知模塊進行深度剖析,找準結構中起決定性作用的本質要素,針對這些本質要素安排“基礎性”題組結構練習,幫助學生進行即時鞏固。教師遵循由封閉到半開放再到全開放的循序漸進原則,由具體到抽象,逐步遞進,抓住相同點進行提煉,根據不同點進行辨析,以少而精準的“基礎性”練習對學生初步形成的模塊結構進行首次鞏固。

(3)模塊結構“深化”階段—用“變式性”題組促變通

“鞏固”階段的訓練以基礎性和模仿性為主,之后學生還需要經過一個“深化”階段才能靈活地解釋和應用模塊知識,并使技能向技巧發展。教師要精心設計“變式性”題組結構練習,讓學生在課堂上鞏固。學生通過少而精的結構化求聯訓練,獲得深刻而靈活的理解與掌握。“變式性”題組結構練習是指教師圍繞新知模塊結構,變化呈現形式和應用角度來設計一組具有內在結構關聯的練習題,目的是訓練學生對所學知識進行靈活變通的能力。設計“變式性”題組結構練習,可采取同模變題、逆向編題、舉一反三等策略。

(4)模塊結構“拓展”階段—用“延伸性”題組促入構

根據結構化教學的思想,最后還有一個“拓展”階段。此階段主要是將該模塊結構拓展延伸到新情境中,擴大使用對象,并將結構相同的不同對象之間進行溝通歸總,使學生領悟其內在相通性,實現結構性類推遷移,最終形成結構系統。此階段主要為學生設計“延伸性”題組結構練習,通過練一組題通一類題,發現題目之間的本質聯系,找到其中的通性、通法,進而將學生引向高階思維與深度學習之中。設計“延伸性”題組結構練習可采取一題多延、一模拓用、求聯歸總等策略。

2. 應用案例

學習“小數乘法”一課,其模塊結構是:先按整數乘法去乘,積的小數位數等于所有乘數的小數位數之和。教師圍繞該模塊結構,在學生進行了“基礎性”的順向鞏固之后,采用逆向編題策略,設計以下“變式性”題組:已知3.2×5.4=17.28,在括號里填上適當的數,①3.2×( )=172.8;②0.32×( )=0.1728;③( )×5.4=1.728;

④( )×0.054=17.28;⑤( )×( )=0.01728。教師通過該題組的結構化訓練,深化認識小數乘法的算法,并發展學生的逆向思維能力。

五、“整理復習”結構化:以“內聯反思”為重心

數學課進行指向整體建構的“整理復習”結構化是落實輕負高質的另一手段。整理復習是將已學的知識和方法進行回顧性梳理,通過回頭看展開反思。能不能進行有效的結構化反思,是“整理復習”結構化是否深度實施的重要指標。“整理復習”結構化是指將要復習的數學板塊知識展開結構化的處理,讓學生運用結構化反思進行整體梳理,連通知識之間的相互關系,編成一個結構網格,最終通過復習對整體建構性學習進行收官與升華,使“碎片化的重復”成為“結構化的整理”。

1. 實施策略

第一,對整體建構性學習過程進行回顧反思,將新知學習中用到的方法進行歸納和提煉,上升到思想方法和策略的結構高度,讓它具有遷移性;第二,對模塊知識進行整體性反思,重點展開溝通知識聯系的整理,通過結構性的整體理解,弄清結構體系中的內在關聯,生成融會貫通的總體結構知識圖。結構化的復習課具體操作流程參考以下五點(部分環節可課前進行)。

(1)看書回顧·喚醒舊知

看書順序從整到零,先從書上目錄回顧學到了哪些數學知識,接著重點關注已忘記的內容以便喚醒記憶,為后面的整理活動打好基礎。

(2)自我整理·初步反思

讓學生用結構圖先獨立展開自我整理,進行初步的結構性反思,并將自我初步整理的整體知識結構圖在小組內分享,發展學生自主整理的學習能力。

(3)邊練邊理·織網成構

當學生經過自主整理后,教師設計有代表性的題目讓學生邊練邊理,師生一起以題帶出知識點,并通過織網整理成知識板塊整體結構圖。

(4)聯通知識·反思方法

讓學生對著整體網格圖進行結構性反思,通過比較辨析來溝通知識的內在聯系,對方法和策略進行提煉歸納,從而培養學生反思遷移的學習能力。

(5)綜合題組·收官升華

前面以練帶理中的題目是單項的,最后環節的練習要用綜合題組來進行強化與升華,以增強學生整體建構性學習能力,提升綜合解決數學問題的水平。

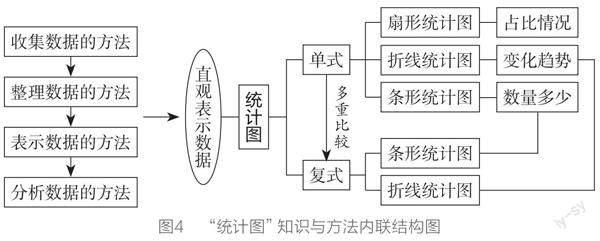

2. 應用案例

教學“統計圖的復習”時,圍繞上述流程,教師帶領學生經過結構化整理和反思,整體建構出如下的內聯結構圖(見圖4)。

本研究成果經各層次教師的實施檢驗,在有效教學的深度發生、學生學習能力和質量的提升、數學教師專業素養的提高等方面都有一定作用,為減負增效探索出了一條區域實踐路徑。

(作者系浙江省武義縣教育局教研室正高級教師)

責任編輯:趙繼瑩